利用水資源優勢推進經濟發展路徑探討

李香云

(水利部發展研究中心,北京 100038)

水利是國民經濟重要的基礎設施和基礎產業,經濟整體布局、生產力合理配置與生態環境建設和保護都離不開水利的支撐。我國的水資源空間分布不均衡,特別是與人口中心、經濟中心不匹配。經過半個多世紀以來的大規模水利建設,水資源得到較大程度的開發利用,發電、灌溉、供水、航運等水資源綜合利用體系基本形成,如三峽工程累計發電量超過1萬億kW·h[1],南水北調中線工程已累計輸水200億m3[2],為保障社會經濟提供了強有力的支撐。

我國經濟快速發展過程中,經濟水平差異拉大,水資源利用水平分異格局更加顯著,不少地區水資源嚴重短缺、水生態環境惡化[3-4],而一些有著水資源優勢,如地處流域上中游且經濟水平不高、亟待進一步發展的地區,普遍具有用水基數小、水質較好、現狀年開發利用程度較低、生態環境良好的特點,如何將自身的水資源優勢“變現”,成為這類地區的急切需求[5]。一方面,傳統的水資源優勢轉換多注重水資源本身所提供的經濟功能[6],如供水、水產、水電、航運等開發;另一方面,隨著社會進步、經濟發展、生態環境保護日益增強,充足和優質的水資源成為一種重要的稀缺資源,這種稀缺資源的價值卻不能通過傳統模式發揮出來。從現狀看,優質水資源對降低生產成本的作用日益被企業所認知,水的娛樂、審美等功能所提供的增值和休閑作用日益增強[7-8],水的附加效益更加突顯。當前,在“綠水青山就是金山銀山”理論、最嚴格水資源管理、河長制等新的發展理念[9]和水資源水環境約束和保護下,社會經濟發展必須尋求新的模式。筆者認為,這種資源優勢以及良好的水生態環境已成為一種重要的新型資源,基于這種水資源優勢,水資源優勢的轉化路徑可圍繞“生態優先、綠色發展、以水而定、量水而行”的治水理念,著眼于經濟發展新動能、地區發展需求和產業經濟效益等方面,通過重新認識水資源優勢及其高附加值的利用方式,提出“以水為驅動力”的水經濟發展模式,供新時期的水資源開發利用和產業布局參考。

1 水資源優勢特點及開發利用

1.1 豐富水量的利用方式

豐富的水資源可為各類產業發展提供充足支撐,這是其最基本的開發利用方式,也是水資源優勢轉化的基礎。這種資源優勢利用,一是要合理判斷地區水資源的真實優勢,如一些地處流域上中游地區,水資源總量大,但在用水總量紅線控制下的可用量有可能并不高;二是要考慮環境的制約和約束條件,應避免承接落后的高耗水產業;三是要著眼于高附加值的產業布局,如發展戰略性新興產業。

1.2 優良水質的利用方式

水資源用途廣泛,其中不少對水質要求較高,例如除飲用水外,食品飲料、醫藥、循環冷卻、電子、化妝品、游泳康樂設施、公共場所等很多行業和場所,對水質都有較高要求,特別是電子芯片制造業對水質的要求極高,在生產過程中需要使用大量高純水、超純水。傳統方式下,對水質要求較高的行業通常需要配備專用的水處理設施,受水費等因素影響,企業的水處理成本通常淹沒在其他成本下,未引起過多關注。近年來,不少對水質要求高、用水量大的企業如醫藥、酒類等,已經發現優質的天然水的凈化成本顯著下降,降低了生產成本。

天然良好的水質,可被大力發展在以下產業:一是由于優質水源具有降低生產直接成本、增加設備使用壽命、提高產品品質等作用,可作為區域競爭力要素之一,大力發展大數據及其服務業中心、高端制造業、生物醫藥業等;二是開發具有地域功能的產品,如包裝飲用水和酒類等,一些酒類如紹興黃酒等,在釀造過程中由于水源中的特殊離子對微生物發酵過程的影響,形成獨特風味,從而具有較強的地域屬性;三是優質水環境下生產的養殖產品和種植產品,日益受到消費者的青睞,市場前景也十分廣闊。

1.3 豐富的水能資源利用方式

水能資源開發利用是另一種常規的開發利用方式,經濟效益十分顯著,是最體現水經濟特點的產業,也是不少地方的經濟支柱產業[10]。盡管其開發利用存在爭議,但難以回避其在改善能源結構、節能減排等方面的重要作用,仍是國家鼓勵發展的方向。目前,我國水能資源開發利用程度已普遍較高,后續發展需要采用綠色水電方式,未來或需探索開展碳交易等生態補償交易方式。

1.4 良好的水生態環境利用方式

無水不成綠,無水不成景。水資源豐富的地區,也多蘊藏著豐富的山林資源和濕地資源,良好的水生態環境提供和營造了優良的空氣質量、宜人氣候、優美風光,是發展旅游和養生等產業的重要基礎資源。特別是由于天然水生態環境的特色無法復制,或者復制成本極高,也越來越成為一種重要的特色資源,加上多年來的水生態環境建設所形成的人工景觀,是旅游、文創、養生等產業發展的基礎,蘊藏著巨大的經濟效益。

1.5 獨特的水歷史文化和水利風景區的利用方式

我國特殊的自然地理環境造就和形成了獨特的水利歷史文化,不少地方至今還留有地域性水利文化元素(如京杭大運河等),特別是不少歷史水利工程至今仍發揮著重要作用,成為地方重要的水利名片(如都江堰[11])。此外,當代建設的一大批水利工程,也向水利風景區方向發展,不少水庫變名為風景湖,如新安江水庫變名為千島湖,成為我國知名的旅游集散地之一。因此,這類資源具有較好的經濟開發潛力。

1.6 低溫水資源的利用方式

在一些常年處于低溫、無污染源、水質優良的水域中,繁衍著許多特殊的冷水性魚類[12],這類魚品質好、市場價值高,但生長對棲息環境要求高,一般生長環境溫度在20℃左右、產卵繁殖適溫一般在15℃以下的底質沙礫或礫石的河流或有緩流的湖泊或水庫中,通常規模不大。目前,這類低溫水體的開發利用日益受到重視,主要方式有:一是可開發冷水魚特色水產業,如大鯢、鮮蹲魚、三文魚、大西洋鮮和哲羅鮮等,現已具備較為成熟的成套人工養殖、加工技術,經濟效益高[13];二是可開發冷水魚的深加工業,如大鯢美容產品的深加工業;三是可開發其在降溫、節能方面的作用,如目前一些地方已開始利用這部分資源,如打造清涼小鎮等[14]。

在低溫水養殖方面,除了天然山區性河流(這類魚對水環境質量要求高),水庫低溫水應是重點開發利用方向。這是由于水庫具有水溫分層現象,水庫下層的水體水溫常年維持在較穩定的低溫狀態,在傳統模式下,這部分水資源易形成冷害,需要采取有效減緩低溫水下泄,如分層取水或避免使用,通常利用率較低。我國眾多的水庫形成的低溫水資源十分可觀,可加大開發利用力度。

2 水資源優勢轉換為經濟效益的路徑

2.1 發展對水資源有特殊要求和對水質要求高的戰略性新興產業

2.1.1發展定位

從現狀情況看,由于優質水在節省成本、提高產品品質等作用已受到關注,這類水已開始成為一些產業如電子、包裝水、制藥、大數據中心等布局時優選之地。

水資源優勢的轉換,需要在不斷強化和突出可利用水資源的顯著比較優勢基礎上,一并考慮水環境保護的要求,在著力傳統產業轉型升級的同時,大力培育和發展知識技術密集、物質資源消耗和排放少、成長潛力大、附加值高的戰略性新興產業,同時要注重產業創新能力和競爭力的培育,推進產業規模壯大,成為經濟發展的新動力。

2.1.2發展路徑

路徑一:利用現有產業基礎,充分發揮現有產業積淀的品牌優勢,發展采用現代先進的清潔生產工藝、高效合理利用原材料、合理處理、處置和回收利用廢棄物的生產模式,引導企業積極研發與產業用水相關的新技術、新產品、新裝備和新服務,提升高效治水裝備和技術水平,創立高效水標識的工業制品,形成產業新擴張能力。

路徑二:大力發展對水質有高要求和特別需求的行業。可根據自身經濟結構和基礎選擇適宜產業,推進新增長點的形成。主要措施有:①發展包括新材料、高端裝備業、生物制藥、智能裝備等戰略性新興產業,產業布局需要與地區水資源條件匹配,若已具備產業優勢基礎,可進一步擴大規模和行業領域。②利用水源地良好的生態環境優勢,發展包裝水產業,適應飲用水產業小生產、大營銷的發展特點,打造天然、健康、高端的飲用天然水品牌,大力提升地域名片效應,如“農夫山泉”經驗,形成純天然、無污染的生態形象,從形態開發、功能開發走向產業規模壯大。

2.2 發展水邊經濟和水上經濟,打造水利旅游和康養等產業,形成有吸引力的水品牌

2.2.1發展定位

可依托地區獨具特色的水歷史文化、自然山水、民俗風情、優良空氣、天然優美水生態環境、清涼氣候以及歷史和現代水利景觀等,發展水邊經濟和水上經濟,創造經濟新增長點。

2.2.2發展路徑

路徑一:立足河道、湖泊、水庫岸線等,沿水域岸線打造與水文化融合、具有地方特色的水工程和綠色廊道,發展水邊經濟(如地產、水庫沙灘、休閑廣場等),全方位打造水與文化、水與健康、水與美景的地方特色,形成沿水域岸線經濟帶,如上海外灘經驗,推進“鄰水”產業發展;利用廣闊的水域,大力豐富旅游內容,發揮人們親水樂水的天性,將水庫、濕地、河流等水域打造為集娛樂、觀光、游覽、休閑、夜生活為一體的水旅游休閑場所[15],開發“水休閑”產業,形成水邊經濟增長點。

路徑二:基于水庫、濕地、河流等水域基礎,可發展水上運動,如水上皮劃艇、摩托艇、滑水、漂流,以及休閑娛樂性水上活動,如游船、木筏、竹筏、游泳、戲水等[16],也可利用水域開展水上垂釣活動,形成水上經濟增長點。

路徑三:優美水生態環境具有發展文化創意、愉悅心情和養生的突出優勢,因此,可打造文創業、大數據服務業等戰略新興服務業的“花園式”服務中心和“花園式”創業園區,美化創業環境和氛圍,激發創新靈感,如東莞水鄉建設發展經驗,也可培育和推進康養、高端醫療、休閑旅游服務業等新興服務業。

2.3 發展具有“水域+水質+”標識的種植、養殖農業模式,發展山水田園休閑農業

2.3.1發展定位

水利是農村的命脈,但長期以來,農田水利的主要作用是灌溉[17]。新型農業水利有較大挖掘潛力,可以向生態化、品牌化、綜合化方向發展。利用清潔水、生態環境質量好等自然條件優勢,發展農業旅游業,以特色農業產業為基礎,打造農業產品潔水種植和清水養殖的區域特色,形成“水域+水質+”標識的種植、養殖產品,提高農產品附加值,且不斷擴大產品影響范圍,發展農業旅游,形成新增長點。

2.3.2發展路徑

路徑一:充分利用水條件、適宜特殊水生動植物養殖和繁殖的水環境,大力發展高品質種植業,打造潔水生產的農產品,推進產品標準化生產、集約化、品牌化經營,如采用組合品牌的方式推進“區域品牌”的形成,提升地方農產品美譽度,進一步擴大產品市場規模。

路徑二:發展涉水農村生態旅游業,注重將涉水旅游產業和傳統農、牧、漁業等農業產業融合,引入參與性、感受性、休閑性、娛樂性等元素,利用農田形成的特殊景觀優勢,如稻田、油菜花、麥田、梯田等景觀,推進農家樂、田園休憩、水上樂游、徒步、休養和垂釣等多功能的山水田園農村休閑產業發展,打造集吃、休、樂、養和山水田園休閑于一體的綜合體,推進農村新發展模式的形成。

2.4 發展對低溫水要求高的產業

2.4.1發展定位

我國不少地區低溫水資源豐富且水質良好,而不少行業和產業對這類資源有特別需求,如低溫水產養殖、降溫等,可積極開拓低溫水利用相關產業發展。

2.4.2發展路徑

路徑一:冷水魚的營養價值和肉質都比較好,發展冷水魚產業是一種具有較市場前景的新興產業。可積極發展低溫水養殖產業,大力延長產業鏈,發展深加工產業,促進“顏值經濟”和“健康經濟”的形成。

路徑二:利用冷水資源天然降溫、清涼的作用,一方面可吸引區域大數據中心、新動能產業進入,發展數字經濟如“互聯網+”“AI+”與實體企業的結合等;另一方面可發展避暑、清涼休閑、度假產業。

2.5 注重產業融合,發展新型水利

2.5.1發展定位

新時期的水利工程設計和建設,要注重與其他產業的融合。一方面,水資源開發利用要與產業綠色、高效發展相融合;另一方面,工程設計要與景觀、美化、歷史、傳承等方面相融合,水電建設要與生態保護、景觀建設相融合,以進一步發揮水利建設對經濟發展的支撐和保障作用。

2.5.2發展路徑

路徑一:以水為脈絡,營造“水利遺產”景觀、河渠景觀、人工濕地景觀;實施水庫工程、河道治理、濱水綠道、水生態保護和修復和建設等。

路徑二:打造山清水秀、溪水潺潺、與周邊環境和諧共生的綠色水電站,從綠水青山中摘金摘銀。

路徑三:對退出運行的水電站,要充分利用其周邊自然環境和工程設施,按照“一站一策”方法,打造成集咖啡屋、茶舍、書吧、住宿和博物館為一體的新場所,將水利與文化旅游、美麗鄉村經營完美融合,助推鄉村旅游發展。

路徑四:打造新型水利風景區。依據水域特色,按照上述思路,開發水利設施的“新型價值”。

3 主要對策

3.1 合理識別和判斷優質水資源優勢與轉化的基本條件和要求

資源優勢,通常認為是有一定儲藏量、品質較為優良、開發價值較大以及較有特色的資源或若干資源的集合,筆者所指的可轉換的水資源優勢需要根據以下情況做出綜合判斷:

a. 水資源的總量情況。分析水資源在全國或區域內的比重、排位等,總體上比較優勢較為顯著;

b. 可開發利用量情況。分析三線紅線情況,特別是水量分配份額、可利用潛力等;

c. 水資源的質量。可分優、良、中、劣等級進行判斷與分析;

d. 水資源利用的配套條件。分析區域內或鄰近區是否有與該資源開發配套的其他資源,有利于形成特色和集約優勢;

e. 水資源利用的便利程度。包括區位、交通狀況等情況分析;

f. 水資源利用的成本分析。包括交通、水生態環境治理的投融資等,判斷是否具有市場吸引力;

g. 水生態環境影響。包括河流生態流量、區域生態功能區保護等情況分析,特別要關注管理紅線的約束指標;

h. 市場前景的判斷。包括對現狀條件的評估、資源開發和轉化的市場需求情況預判等。

總體上,利用水資源優勢,實現以水為驅動力的水經濟增長模式,需要有以下4個方面的基本要求:一是要有比較豐富的水資源,用水基數小,水質好,現狀年開發利用程度不高;二是具有良好的水生態環境;三是生產力水平還不高,亟待開拓新的經濟增長點;四是有一定的投融資能力和市場基礎[18]。

3.2 用新理念布局水資源開發利用模式

利用水資源優勢,發展水經濟,關鍵是觀念和開發思路的轉變,不拘泥于傳統的開發方式和水利行業自身。筆者提出的水資源優勢轉換,是直接向經濟效益轉化,而不是將其作為發展經濟的基礎產業優勢,不僅僅是傳統的水量、水能、航運、水產等開發利用模式,而是用新經濟的理念和發展思路來重新認識水資源的特殊優勢,充分利用優質的水生態環境愈加成為一種稀缺資源的特點,充分利用人們在新的社會經濟發展階段人們對美好生活向往的需求下的休閑、養生、慢旅游的發展趨勢,充分利用現階段經濟發展新特點,最大化地將水資源的這種優勢變現,這種思路顯然具有較好的市場潛力和經濟效益。

筆者提出的水資源優勢轉換模式,需要用產業融合的思路建立起全面的開放式創新發展格局,著眼于市場前景、產品競爭力、產品高水效,并依據自身的經驗、管理體制、水資源時空變化特征、社會、文化等情況,找出最適合自己情況的方式和路徑,打造涉水產業體系,做強水經濟業態。

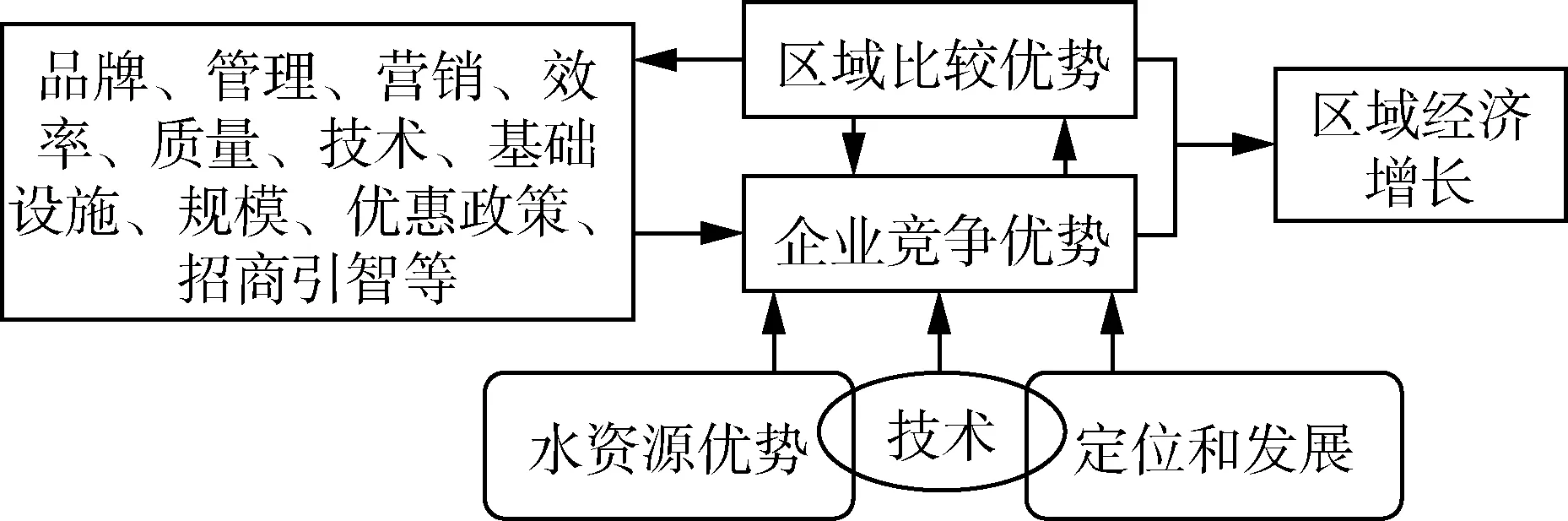

3.3 培育水經濟的增長要素

水資源比較優勢轉化為現實的經濟效益,關鍵是要培育、創造并持續利用這種優勢促成的區域經濟競爭優勢的形成,從而保證區域產業發展在未來的市場競爭中能夠獲得較好控制和優勢地位。在當下,無論是傳統產業還是新興戰略產業市場競爭激烈的背景下,發現區域水經濟增長點,培育區域水經濟的產業競爭優勢無疑是最重要的前提條件。因此,需要通過強化要素新供給(圖1),采取有力政策,吸引促進高端人才、產業資本、專利技術、經驗知識等加快流向上述相關行業,為培育和發展水經濟提供強有力支撐。

圖1 水資源優勢轉換增長點的培育和發展模式