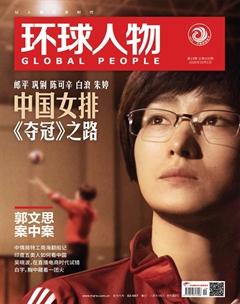

陳可辛:《奪冠》的每個節點都是奇跡

余馳疆

這是一個關于輸贏的故事,一個關于傳承的故事,亦是一個關于家國和時代的故事——《奪冠》!

1978年12月10日,泰國曼谷亞運會,16歲的華裔少年陳可辛第一次現場觀看女排大賽。整場比賽,所有目光都聚焦在一名運動員身上——郎平。那是郎平第一次在世界大賽亮相,也由此奠定其作為中國女排主力的地位。當天,也是郎平18歲的生日。

“看到中國隊走出來,真的覺得很震撼,再看到觀眾跟排球的互動,看到我們中國人對女排的熱情,還有贏球之后的振奮,就覺得那是遠遠超出了排球,甚至是超出了體育本身的東西。”回憶當時,陳可辛對《環球人物》記者說。

最終,曼谷亞運會上,中國女排在決賽0:3不敵有“東洋魔女”之稱的日本隊,獲得亞軍。這是當時中國女排的歷史最好成績。

1978年對中國的重要性不言而喻:全國科學大會、十一屆三中全會、小崗村的18個手印,改革開放拉開序幕。而對中國女排來說, 1978年同樣濃墨重彩:郎平以“鐵榔頭”之姿在世界體壇登場,中國隊以樸素而生猛的氣勢向霸主日本隊發起挑戰。一年后,中國女排在亞洲錦標賽中擊敗日本奪冠;1981年,中國姑娘們第一次捧起了世界冠軍的獎杯。

40多年過去,中國從篳路藍縷的艱難創業到全球第二大經濟體;中國女排從“五連冠”到蟄伏再到傳奇重生;陳可辛則從默默無聞的片場助理到華語影壇手握“三金(金雞獎、金像獎、金馬獎)”獎杯的導演。

個人的命運與時代的腳步交織,個人的故事在風云際會中譜寫。

2018年,改革開放40周年,56歲的陳可辛接到國家體育總局和國家電影局的邀請,拍攝展現中國女排發展的電影;

2019年9月,中國女排以11連勝的戰績奪得女排世界杯冠軍,不久后,陳可辛執導的電影《奪冠》殺青;

2020年9月25日,《奪冠》正式上映。

演不好會成為千古罪人,用女排精神說服眾人

由于新冠肺炎疫情,《奪冠》晚了大半年才得以上映。再次定檔時,陳可辛發了條微博:“首映前,經歷了人生最煎熬的1個月。沒想到首映后再經歷了更煎熬的7個月。拍了30年電影,以前歷盡的所有酸甜苦辣,在這都不算什么。”

難,幾乎貫穿了這部電影的始終。故事橫跨40年,涉及人物眾多,比賽場面復雜,拍攝還有時間限制,用陳可辛的話說,從接到這個任務起,他的每一天都是忐忑不安的。將故事主線聚焦郎平是順理成章的事,只是找誰演郎平成了難題。陳可辛第一個想到的就是鞏俐。“除了她的演技,包括她的段位,她在行業、在觀眾心目中的霸氣,中國電影圈是沒有第二個人的。”

鞏俐拒絕了三次:“如果我演不好,就可能會成為千古罪人。”

同樣拒絕的還有郎平的女兒白浪,陳可辛希望有過排球經驗的白浪飾演青年郎平。但首先,郎平并不希望女兒走演藝道路;其次,白浪沒有信心克服對表演的心理障礙。

包括黃渤、吳剛,還有本色出演的中國女排隊員們,幾乎所有演員都心存顧慮,因此陳可辛在電影開拍前就經歷了數不清的“三顧茅廬”。每次,他都會提到郎平經常掛在嘴邊的一句話:“女排精神是不一定贏,但是明知道自己輸,都會一分一分贏回來。”

“所以我覺得,拍這部電影的每一個節點都有奇跡。演員們用盡全力詮釋,體育局和排管中心給了所有支持,包括國家隊教練的增援,以及從全國2000人中海選老女排的飾演者。還有現役中國女排國家隊成員,在世界杯結束后直接進組拍戲。拍這部戲感覺冥冥之中有人在照顧我,使我能夠在兩年之中完成這部我一輩子難忘的電影。”陳可辛對記者說。

體育題材始終是中國電影的“軟肋”,最主要的原因一是技術,二是故事。如何把比賽場景融入整體故事而不顯割裂,是留給陳可辛在編劇上的最大難題。兩個人和三場比賽,成為他的講述主線。

《奪冠》劇照,圖為由鞏俐飾演的郎平(左)與中國女排隊員朱婷。

《奪冠》劇照,由黃渤飾演的教練正在給女排隊員指導訓練。

兩個人,是鞏俐飾演的郎平和黃渤飾演的教練;三場比賽,1981年世界杯、2008年奧運會和2016年奧運會。電影的奇妙之處,便在于它能用三四個場景,把二人40年亦師、亦友、亦“敵”的復雜關系展現得淋漓盡致。初入國家隊,黃渤飾演的教練還只是個“陪打”。當時經費緊張,國家隊出國比賽,陪打教練只能留在國內。因此,女排起飛時,黃渤飾演的教練始終只能在電視上見證輝煌。從1979年至1986年,中國女排實現了史無前例的“五連冠”,教練也為中國女排擔任了8年的“第一陪打”,結下了深厚的情誼。

到了2008年北京奧運會,郎平與教練分別擔任美國隊和中國隊的主教練,昔日戰友變為對手。作為中國女排曾經的頭號功臣,郎平背負著巨大的輿論壓力,帶著美國隊與中國隊爭奪決賽名額。“和平大戰”成為北京奧運會最受關注的比賽之一,而美國隊的獲勝更是成為電影中矛盾最集中的部分之一。

2018年,陳可辛到比賽現場觀看女排比賽。