蒙克,一聲尖叫響徹百年

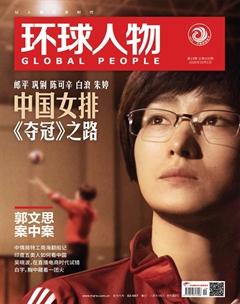

毛予菲

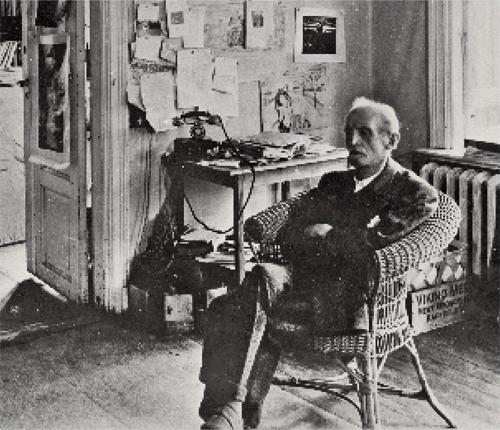

愛德華·蒙克(1863年—1944年)

提到挪威畫家愛德華·蒙克的名字,大多數人會立馬想到那幅《吶喊》。在血紅色天空的映襯下,一名男子雙目圓睜,嘴巴大張,做出驚恐表情,兩只手托著腮,因用力過猛將面孔擠壓得變了形。100多年來,再沒有第二位畫家能像蒙克那樣,如此直白又傳神地描繪焦慮與恐懼。

《吶喊》的巨大影響早已不局限在藝術史的范疇。那張扭曲變形的面孔,逐漸從畫里“走”了出來。好萊塢電影《驚聲尖叫》中幽靈面具的原型,《小鬼當家》經典海報上小主人公姿勢的靈感都源于這位驚恐的男子。就連蘋果手機的自帶表情包里,也有一個驚恐到臉色發青的小人兒。流行文化對《吶喊》的改編與再創作,足以證明這幅畫流傳范圍之廣。

2020年9月,“吶喊與回響——愛德華·蒙克版畫及油畫展”登陸上海久事美術館。這是本世紀以來國內舉辦的第一場蒙克展。53件珍貴原作從奧斯陸長途跋涉來到上海,包括《吶喊》黑色石板印刷畫在內的蒙克名作一一亮相。由此,中國觀眾真切感受到了蒙克壓抑敏感的內心世界,以及這位19—20世紀畫家筆下的現代精神。

被嚇著長大的孩子

如果說梵高是藝術家中最“瘋”的一個,蒙克則是當仁不讓的最“慘”。

1863年,蒙克出生在挪威洛滕的一個村莊。19世紀中后葉的北歐經濟發展緩慢,醫療條件落后,肺結核肆虐。蒙克5歲時,母親因肺結核去世,他14歲時,最愛的姐姐蘇菲也因患肺結核離開了。

蒙克一家還深受精神疾病的折磨。父親在他26歲時離世,生前就患有精神疾病。妹妹也從小被確診患有精神病,并且早早地住進了療養院治療。除此之外,蒙克的父親還是一個狂熱的基督徒,他不斷向幾個孩子灌輸自己對“墜入地獄”的不安與恐懼。

《病室里的死亡》,蒙克早期以死亡為主題的創作。

《生病的女孩》,蒙克畫了自己垂死的姐姐蘇菲。

“蒙克是被嚇著長大的孩子。”《蒙克傳》中文版編輯馮蘭告訴《環球人物》記者。這本書被稱為“最詳實的蒙克傳記”,作者是挪威當代知名藝術史家、小說家、傳記作家阿特勒·奈斯。

“病室里的死亡”成了蒙克早期的創作主題。同樣的構思和陳設,他畫了無數幅。那是一間幾乎沒有任何裝飾的房間,唯一可見的家具是床、擺著油燈的床頭柜、床頭柜上的一幅畫和背對觀眾的椅子。

《吶喊》,蒙克表現主義的巔峰之作。

創作這幅畫的時候,蒙克摻雜了自己的少年記憶。那是1877年冬季的一天,畫中聚在一起的幾個孩子是蒙克的兩個妹妹和一個弟弟,坐在床邊的是姐姐蘇菲。死亡是以另一種形態出現在房間里的:把手放在蘇菲肩頭安慰她的不是她的母親,而是孩子們的姨媽——孩子們的母親早已離世,此時的蘇菲也生命垂危。孩子們的父親則合著雙手祈禱。

這間簡陋的屋子,散發出一種凝固的恐懼感。這種恐懼感在蒙克前半生中從未遠去。“對死亡、瘋狂與疾病的恐懼,籠罩了蒙克的大半生。他需要發泄內心久久不能平息的東西,畫畫則成了表達的出口。”馮蘭說道。

蒙克的另一重要系列“生病的女孩”,描繪的也是垂死的姐姐蘇菲。自23歲起,蒙克就開始畫這一主題。看畫的人都能明顯感受到,女孩的房間里彌漫著痛苦。

1881年,18歲的蒙克進入奧斯陸皇家藝術與設計學院學習,最先接觸的是寫實的自然主義流派。22歲那年,蒙克像那個時代的大部分畫家一樣,邁出了認識世界藝術的重要一步——來到巴黎。他去畫廊沙龍、去盧浮宮消磨時光,去攝政咖啡館小坐,開始接觸那個時代的藝術先鋒——印象派與后印象派,學習運用模糊的光影和色塊。自23歲那幅《生病的女孩》起,他便開始用這種手法。但與那些刻畫外在真實世界的印象派、后印象派不一樣,蒙克的畫筆捕捉的是內心的撕扯情緒。正因如此,蒙克被譽為“現代表現主義繪畫的先驅”。

響徹寰宇的一聲尖叫

蒙克的表現主義巔峰之作,正是那幅享譽世界的《吶喊》。就在蒙克創作生涯最為精彩紛呈之時,他的精神狀態卻跌到了谷底。

創作《吶喊》之前,已經小有名氣的蒙克受邀參加柏林藝術家聯盟的一場畫展。亮相畫展的《生病的女孩》等“先鋒畫作”,受到了很多批評與質疑。蒙克曾從一個瘦高個兒那里聽來了一句這樣的評價:“這種作品,真叫人說不過去!畫面不完整,毫無形式可言。”

因為這些負面輿論,性格敏感壓抑的蒙克瘋狂地酗起了酒。他一喝多就和人打架,還干過“拿著槍逼陌生人吃東西”這樣失去理智的事。在長期的精神壓力之下,蒙克患上了一輪又一輪的濕熱癥,精神狀態也糟糕透頂。

1891年的冬天,蒙克“燒得一塌糊涂,都快認不出自己了”。他每天只睡兩個小時,開始出現幻視幻聽等癥狀。1892年1月22日,精神崩潰的蒙克在日記中寫下了那段著名的話,描述了一個詭異的場景: