換乘站基坑開挖對既有地鐵車站的影響分析

福州軌道交通設計院有限公司,福建 福州 350001

0 前言

隨著我國城市地鐵快速發展,地鐵換乘站的建設越來越多,本文以先后施工的十字交叉換乘站為例分析基坑開挖對既有地下車站的影響。基坑開挖土體卸載導致基底土體回彈與基坑開挖圍護變形導致外側土體沉降共同作用影響既有車站的變形與受力,通過計算模擬并結合實測數據分析出主要影響因素,同時參考其他類似工程[1]。

本文依據MIDAS/GTS 為平臺進行分析,根據實際施工情況劃分出關鍵步驟,通過建模分析換乘站后期基坑開挖對既有車站的影響,并結合實測數據,對現場施工給出具體的指導意見。

1 工程概況

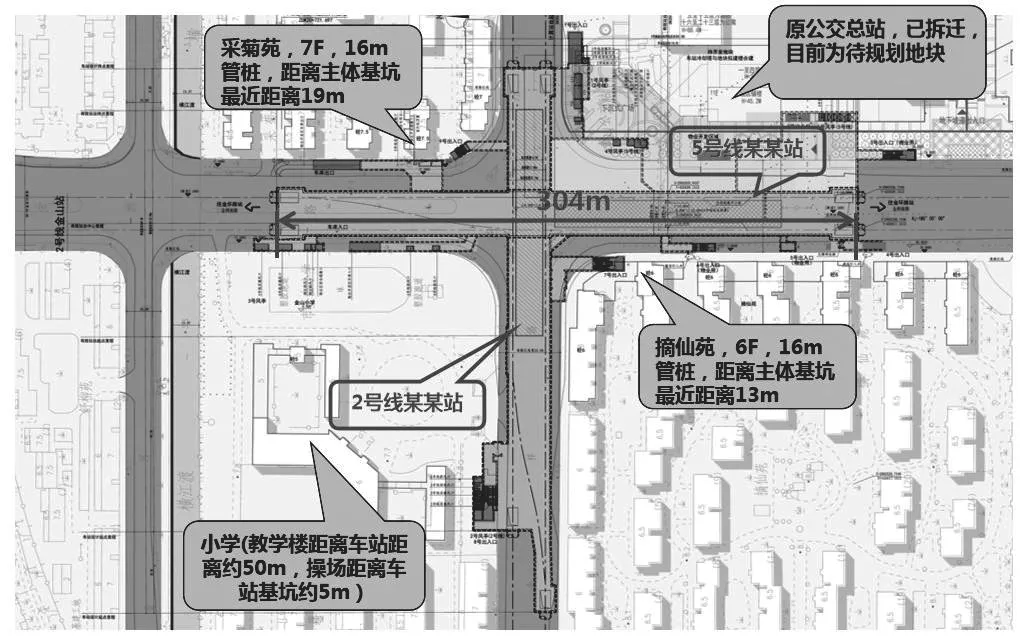

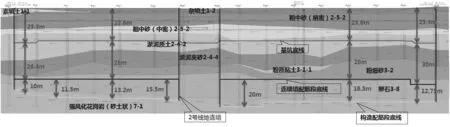

5 號線某某站(在建)與2 號線某某站(已運營)采用十字交叉,T 型換乘設置。2 號線某某站標準段為地下雙層三跨箱形框架結構,底板埋深約15.8m;換撐節點為地下三層三跨箱形框架結構,埋深約25m。5 號線某某站為地下三層三跨箱形框架結構,基坑深約23.7m,基坑寬25.6m,基坑長304m。基底為<2-4-2>淤泥質土,車站主體基坑開挖范圍內主要為雜填土、粗中砂,基坑底部主要為淤泥質土、淤泥夾砂、粉細砂、卵石層、砂土狀強風化花崗巖。主體基坑采用1000mm厚連續墻+內支撐圍護形式。具體如下圖:

圖1 5 號線某車站與2 號線某車站平面關系圖

圖2 5 號線某車站與2 號線某車站剖面圖

2 影響數值分析

2.1 計算參數

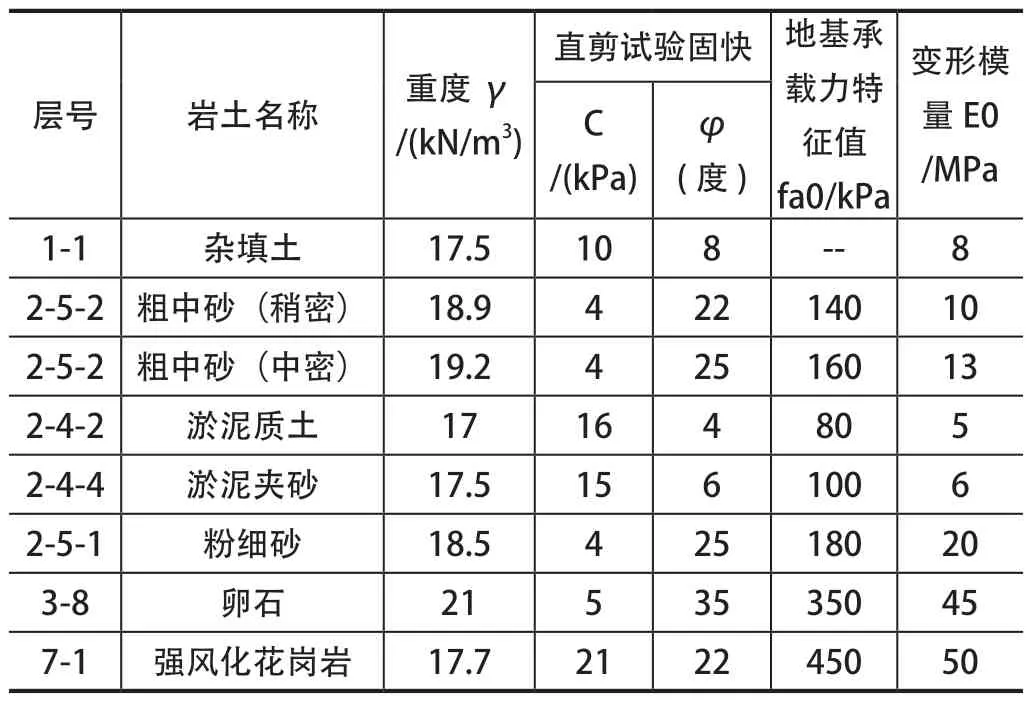

表1 土層物理力學性質表

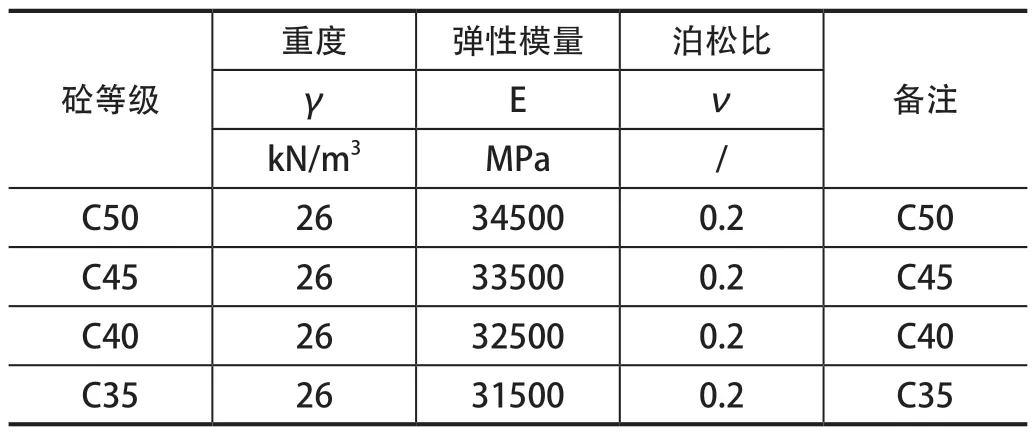

表2 結構物理力學性質表

2.2 模型假定條件

在計算分析之前,首先設置如下假定條件:

(1)地鐵車站結構變形與該處土體變形一致的假設。地鐵結構剛度與土體相差極大,實際情況下,結構變形不會與土體變形保持一致,應小于土體變形。但在小變形情況下,可以認為兩者近似相同[2]。

(2)計算中不考慮地層的次固結及蠕變沉降,且不考慮地鐵車站結構先期沉降量。

(3)計算中不考慮地下水及基坑施工地下水動態變化的影響。僅考慮本次施工過程對車站結構的變形影響。

2.3 有限元模型

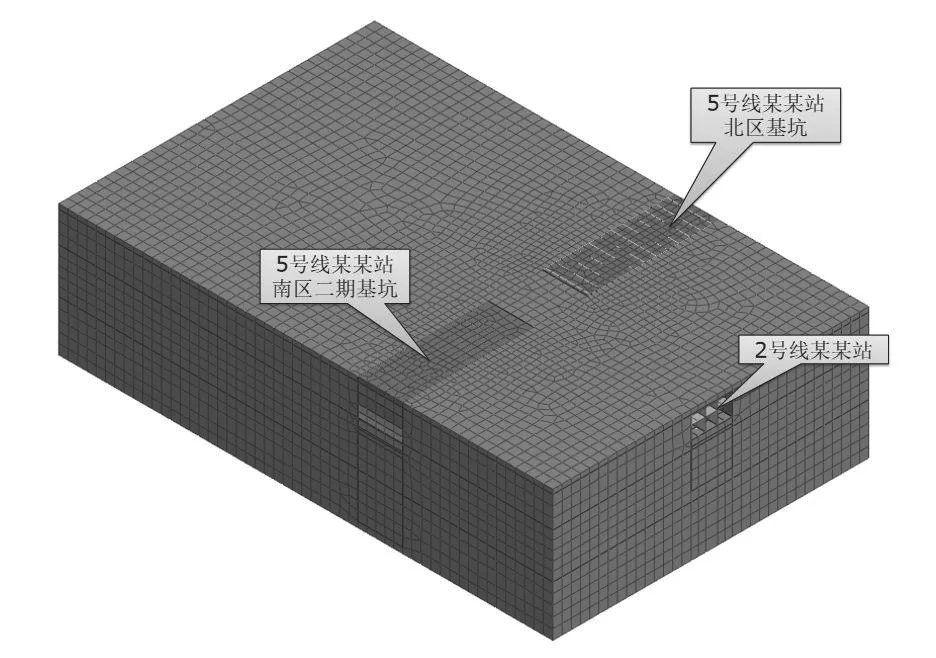

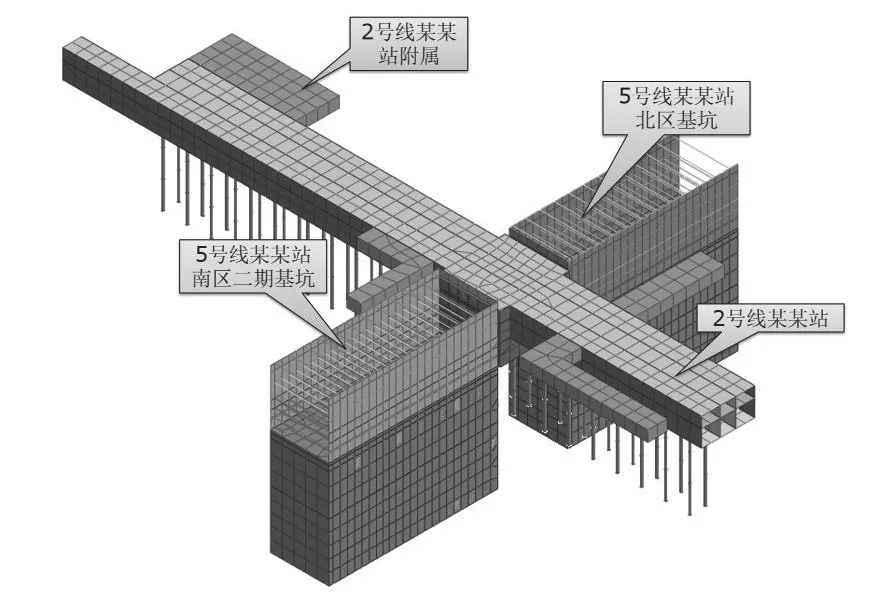

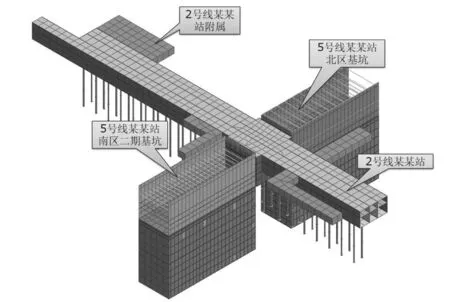

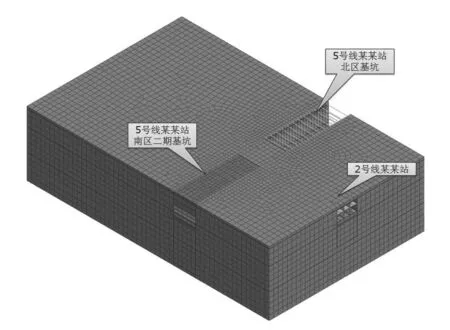

根據既有2 號線某車站主體結構位置與5 號線某車站基坑位置,采用MIDAS/GTS 軟件。建立三維彈塑性有限元模型進行分析,如圖3、4、5、6 所示。模型尺寸為260m(沿2 號線某車站方向)×170m(沿5 號線某車站方向)×70m(土層厚度),本次三維數值模擬計算里,土體采用實體單元修正莫爾庫倫模型,車站頂板、中板、底板、側墻、地連墻和立柱樁采用平面單元,頂梁、中梁、支撐采用梁單元,下圖為計算模型。

圖3 有限元模型網格劃分1

圖4 有限元模型網格劃分2

圖5 對稱開挖模型

圖6 非對稱開挖模型

對稱開挖施工步序:5 號線某車站南北區基坑對稱分層開挖,隨挖隨撐。根據基坑開挖施工步序,分析施工對車站的影響分為5 個工況。初始工況為未開挖時,架設第一道砼支撐,工況1 為開挖至第二道支撐位置,架設第二道鋼支撐;工況2為開挖至第三道支撐位置,架設第三道砼支撐;工況3 為開挖至第四道支撐位置,架設第四道鋼支撐;工況4 為開挖至第五道支撐位置,架設第五道鋼支撐;工況5 為開挖至坑底。

非對稱開挖施工步序:5 號線某車站先施工北區基坑后施工南區二期基坑,分層開挖隨挖隨撐。根據基坑開挖施工步序,分析施工對車站的影響分為10 個工況。初始工況均為未開挖時,架設第一道砼支撐,工況1~5 為北區基坑開挖:工況1 為開挖至第二道支撐位置,架設第二道鋼支撐;工況2 為開挖至第三道支撐位置,架設第三道砼支撐;工況3 為開挖至第四道支撐位置,架設第四道鋼支撐;工況4 為開挖至第五道支撐位置,架設第五道鋼支撐;工況5為開挖至坑底。工況6~10為南區二期基坑開挖,開挖步序與北區基坑相同。

2.4 影響分析

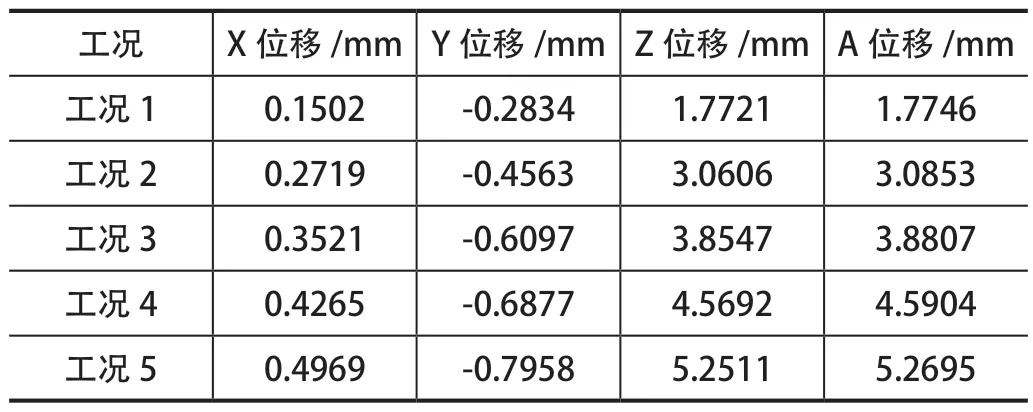

對稱開挖:

表3 2 號線某車站位移變化值

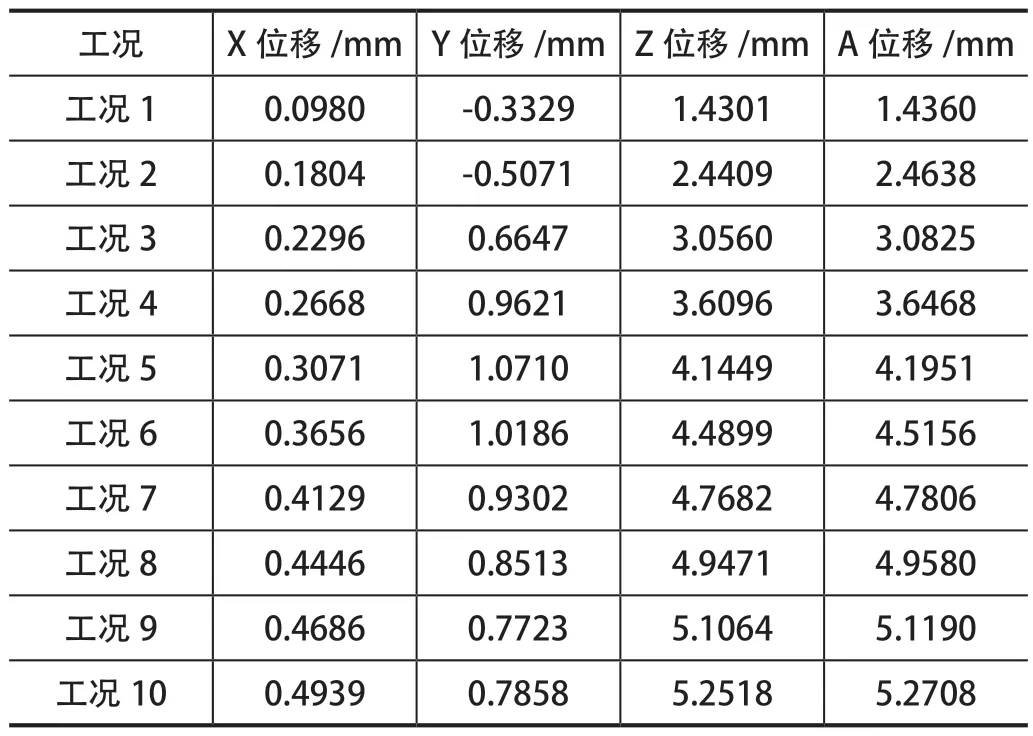

非對稱開挖:

表4 2 號線某車站位移變化值

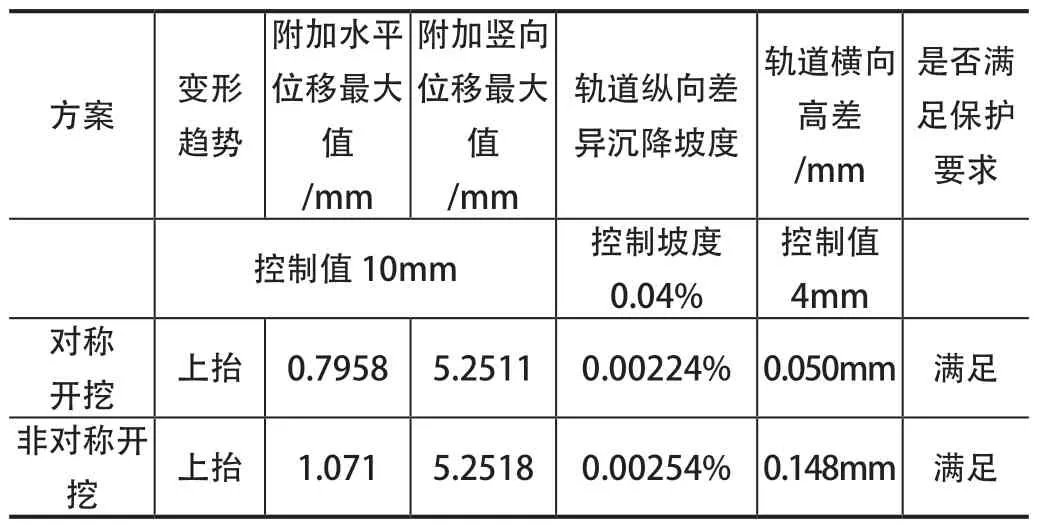

表5 2 號線某車站變形統計表

3 實測數據分析

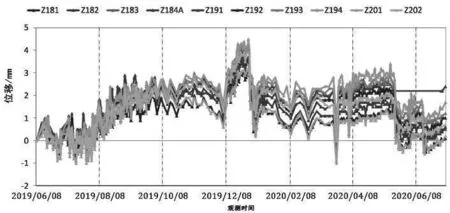

2 號線某車站監測點左右線對稱埋設,影響區域(K22+569~K22+731)范圍,基坑垂直投影范圍每 3 m埋設1個斷面,1 倍影響范圍每5m 布設1 個監測斷面,1 至2 倍影響倍范圍每10m 布設1 個監測斷面,左、右線各埋設27 個監測斷面。每個斷面布設 3~4 個監測點(車站頂部1 個,底部1 個,道床2個),左、右線各埋設95 個監測點。

圖7 2 號線某車站右線Z 方向位移累計變形時程曲線圖

圖8 2 號線某車站左線Z 方向位移累計變形時程曲線圖

本計算模型考慮到既有2 號線車站底部的立柱樁的抗拔作用,并考慮坑內加固措施,計算結果為上抬5.25mm,在開挖過程中對2 號線車站進行實時監測,得到右線的位移實測數據為4.6mm,左線的位移實測數據為4.7mm 與計算結果接近。

4 結論及建議

4.1 結論

由于5 號線某車站與2 號線某車站采用十字交叉,T 型換乘設置,5 號線某車站基坑緊貼2 號線某車站主體換乘段兩側施工,其施工將改變周邊一定范圍內土體應力狀態,導致影響區內地層產生附加變形,進而對鄰近既有車站結構產生影響。采用三維有限元數值模擬計算5 號線某車站基坑開挖對2 號線某車站結構的影響,通過結合計算與實測數據進行分析得出主要結論如下:

(1)5 號線某車站基坑開挖后,土體卸載導致基底土體回彈、換乘節點的2 號線地連墻側阻力損失及基坑開挖地連墻變形導致外側土體沉降共同作用影響2 號線某車站主體的變形與受力,其中土體回彈起到主導作用[3]。5 號線某車站為地下三層車站,開挖深度較深(約23.5m),卸載荷載大,且坑內存在較厚淤泥質土(約24m),故基坑開挖回彈作用對2 號線車站影響較大,最大豎向變形在臨近基坑的換乘段變形值為5.25mm。

(2)非對稱開挖工況下,2 號線某車站主體水平最大位移為1.0710mm,豎向最大位移為5.2518mm;軌道縱向差異沉降坡度0.00254%,軌道橫向高差0.148mm。考慮到非對稱開挖施工工期較長,分析計算未考慮土體蠕變變形,實際施工非對稱開挖對車站變形的影響會更大。

(3)5 號線某車站南北區基坑非對稱開挖對2 號線某車站底板應力影響較小(約為4%),主要考慮車站的變形影響。

4.2 建議

(1)基坑開挖嚴格按照工序進行施工,隨挖隨撐不得超挖。考慮基坑開挖的時空效應,必須分段、分層、分區進行開挖。建議由換乘段兩側往車站兩端對稱進行開挖,若無條件進行對稱開挖時,應采取措施控制車站水平和豎向不均勻變形。

(2)建議在換乘段兩側基坑采用裙邊加固,固結土體減小開挖的影響。

(3)基坑開挖到底后,應及時施做車站底板,減少基底暴露時間。

(4)建議完善局部圍護支撐體系,臨近換乘節點處南北兩個結構段增加鋼支撐伺服系統,實時掌握支撐軸力和地連墻變形,動態調控,有利于對2 號線既有車站的保護。

(5)根據各階段分析計算并結合實測數據,主要變形表現在換乘段區域,建議加厚換乘段底板。

(6)根據軌道交通運營安全的要求,制定相應的監測保護標準,在施工全過程中加強監測,確保運營和結構安全。