甘鵬云藏書理念對當代圖書館古籍收藏之啟示

趙小丹

(遼寧大學圖書館,遼寧 沈陽 110036)

趙小丹 女,1980年生。碩士,館員。

1 甘鵬云生平

甘鵬云( 1861~1940)(以下稱甘氏),近代著名藏書家、方志學家、學者。字藥樵,號翼父,別號耐公、耐翁,晚號息園居士、息園老人、潛廬。湖北潛江人。清光緒二十九年( 1903)年進士。1906年奉派留學日本早稻田大學。1908年畢業回國,歷任度支部主事、黑龍江省財政廳監理官、吉林省財政廳監理官、吉林省國稅廳廳長等職。1921年以后寓居北京,閉門著述,從事考據。纂述數十種,有《崇雅堂書錄》 15卷、《崇雅堂碑錄》9卷、《潛廬檢書記》 10余卷等。

甘氏一生嗜書,自謂:“予自幼別無嗜好,惟好書,……非書莫適也[1]。”其門人劉文嘉在《崇雅堂書錄跋》提到:“先生以書為性命,自少至老未嘗一日廢書不觀。”先后置有潛廬、息園藏書樓,藏書甚豐。“崇雅堂書錄十五卷,吾師潛廬先生之藏籍也。分列四部存儲于北平息園,合復本計之將二十萬卷,而藏諸潛陽將廬者尚不在此列,可謂富矣[2]。”

2 甘氏藏書理念

民國二十四年( 1935)甘氏于北平息園刊刻《崇雅堂書錄》 15卷,在其自序《序例》、同鄉友人王葆心《序》以及其門人劉文嘉《跋》中,詳細闡述了其藏書理念。

“賞鑒家之藏書,非吾力所得,吾之藏書,但求便讀而已。”“多收時刻,不侈談宋元,專為讀書計耳。”

“凡足以輔德業、資治理、廣知識、備參考者必審其緩急,后先次第搜集之。”“足跡所至,搜訪載籍殊勤,以故所獲特多。”“雖甚少宋刊元抄,而要典雅記經先輩通人論定者,搜羅不少。”“先生所藏精校精注本為多,非是不入插架也,與藏而不擇者異。每得一書,輒加讎校或鉤玄提要識諸書衣,于是有潛廬檢書記十余卷。于藏而不讀者異[2]。”

“聞人有秘籍,必展轉假抄,刻期歸還,無爽以為常[1]。”

“異本不多,不足稱收藏,編成一目錄,聊備檢尋而已。”“固宜為書錄以示后,供癖書者之考校,吾尤喜其此舉不蹈吾鄉先輩……書散而目亦亡之慨嘆,尤可開創吾鄉方來收藏之風尚,其益甚大[3]。”

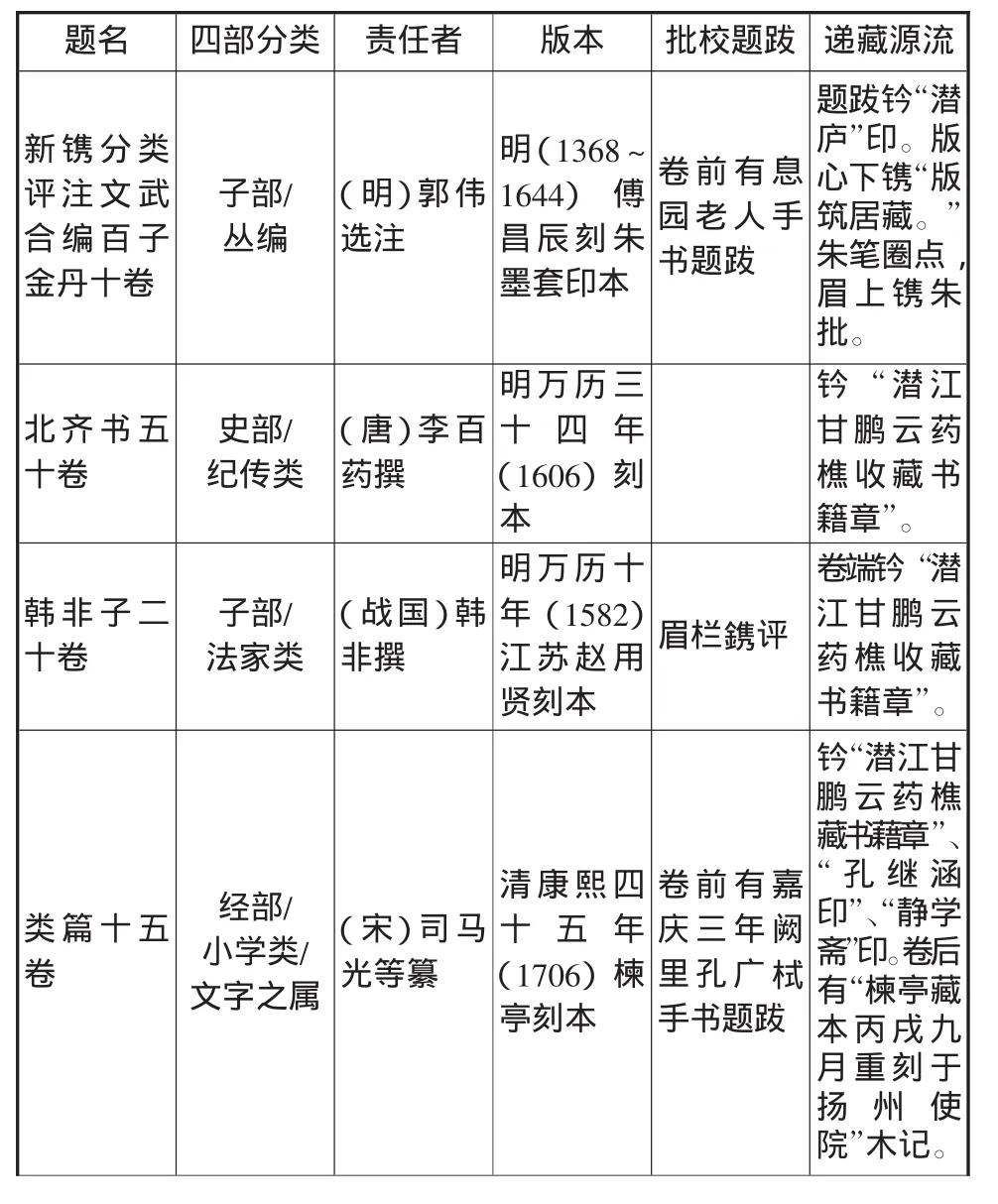

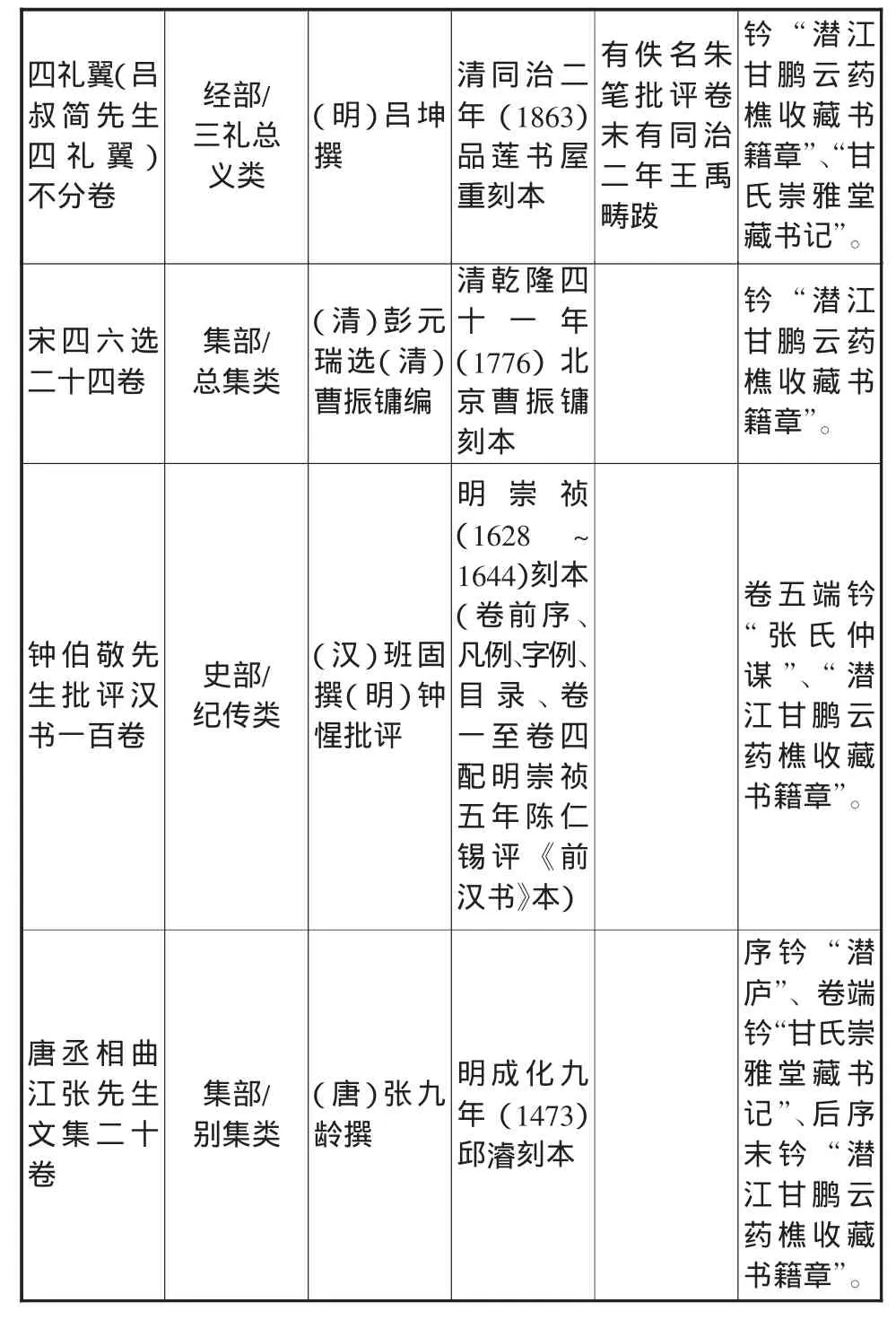

甘氏藏書豐富,但隨著時間的推移,陸續散佚,保存至今彌足珍貴。以筆者所在的遼寧大學圖書館為例,現收藏甘氏舊藏8部,均為明清版本,鈐有甘氏藏書印記“潛廬”、“潛江甘鵬云藥樵收藏書籍章”、“甘氏崇雅堂藏書記”(見表1),涵蓋經史子集四部,于甘氏收藏理念,管中窺豹,可見一斑。

表1 甘氏藏書

續表

3 對當代圖書館古籍收藏之啟示

甘氏藏書理念給今天圖書館古籍收藏帶來諸多啟示,在訪求古籍、科學管理、合理保護、促進古籍事業可持續發展方面有著重要的借鑒意義。

3.1 量力而行,視自身能力訪求“近刻”、“時刻”,以“便讀”

劉文嘉《崇雅堂書錄跋》提到:“先生之言曰:賞鑒家之藏書,非吾力所得,吾之藏書,但求便讀而已。自來藏書家侈錄宋本,次則元刊,至于近刻,則屏而不錄,此所謂賞鑒家之藏書也。”甘氏“多收時刻,不侈談宋元,專為讀書計耳”。

遼寧大學圖書館收藏之明( 1368~1644)傅昌辰版筑居刻朱墨套印本《新鐫分類評注文武合編百子金丹十卷》一書,卷前有甘鵬云手書題跋云:“所采皆精言,自周秦諸子而下,迄于漢魏唐宋元明儒家之說,多所甄采。雖編次未能盡善,然類聚一編之中,雅便翻閱,于學問未必無小補也”,署名“己卯秋八月息園老人記,時年七十有八”。

今天圖書館收藏之古籍主要是通過以下方式獲得:國家統一劃撥,如部分地市公共圖書館;高校合并后舊藏統一收藏,如遼寧大學圖書館收藏古籍主要來源于原東北財經學院和沈陽師范學院圖書館舊藏;本地區學者、本校執教者捐贈或出讓,如歷史學家呂振羽先生將其收藏的線裝書 1519種、 19 880冊捐贈給吉林大學圖書館,古文字學家于省吾將近 2000種藏書轉讓給了吉林大學圖書館;民間訪求,如遼寧大學圖書館藏清康熙六十一年李樹德重修本《李氏譜系》一書即為民間訪求獲得;亦或有拍賣會競拍獲得等等。

由于受地域及自身發展條件等諸多因素制約,或因經費有限,難以獲得持續的財政支持。這其中公共館要優于高校館,藏量大的收藏單位要優于藏量相對小的。因此后兩者在訪求古籍過程中不得不量力而行,有所甄選。可以將有限的經費放在明清刻本收藏上。同時加大古籍保護力度,改善古籍收藏條件,吸引更多本地區學者以捐贈或者出讓的方式將其舊藏送到圖書館保存,使更多的古籍得到科學的保護,促進古籍事業可持續發展。

3.2 先內容,版本次之;擇精本,甄選之;廣搜集,備參考

甘氏藏書“凡足以輔德業、資治理、廣知識、備參考者必審其緩急,后先次第搜集之”。“足跡所至,搜訪載籍殊勤,以故所獲特多。”“雖甚少宋刊元抄,而要典雅記經先輩通人論定者,搜羅不少。”“先生所藏精校精注本為多,非是不入插架也,與藏而不擇者異。每得一書,輒加讎校或鉤玄提要識諸書衣,于是有潛廬檢書記十余卷。于藏而不讀者異[2]。”

以筆者所在遼寧大學圖書館為例,古籍閱覽者多是高校文史專業的教師和研究生,讀書多以求知、研究為目的。因此訪求古籍著力點應在內容上,選擇“近刻”、“時刻”之經先賢論定認可之書以及精校精注版本,力求藏書涵蓋面廣,收藏體系完善,滿足讀者需要。以《禮記》為例,現存宋淳熙四年( 1177)撫州公使庫刻咸淳九年( 1273)高夢炎重修本、宋余仁仲萬卷堂家塾刻本、宋紹熙福建刻本、宋刻本等諸多善本,而遼寧大學圖書館收藏《十三經注疏》本《禮記注疏》,清同治十年廣東書局據武英殿刻本翻刻本,較之宋本,內容精審、刊刻精良,對于讀者研究《禮記》之內容更具價值,滿足了讀者求知、研究之需求。

3.3 珍本、善本以及本館未收之書可以抄本、影印本代之

甘氏幼時因家貧常借書抄之以“便讀”。其在《崇雅堂書錄序例》中提到:“求書顧家貧,不可必得。……聞人有秘籍,必展轉假抄,刻期歸還,無爽以為常。”

古籍抄本力求在內容上與原版本一絲不差,影抄本更善,系“藏書家遇到較好的古書,選較優質的紙張,蒙在所據底本之上,照其點畫行款,一筆不茍地描寫,力求與原書不差絲毫而寫出來的書本”[6]。今之古籍影印本更是完全保留底本之原貌。古籍善本彌足珍貴,自古便有“一葉宋版,一兩黃金”之喻,如今訪求宋元珍本實為困難。因此,大量善本之抄本、影印本、再造善本成為補充館藏不足的最佳選擇。如《文淵閣四庫全書》、《續修四庫全書》、《叢書集成》,《中華再造善本》等。一定程度上彌補了采購線裝書的不足,大大豐富了館藏,更好地滿足了讀者的需求,又減少了館藏古籍原本的閱覽頻率,在一定程度上保護了古籍原書。

3.4 精編藏書目錄以便檢索與管理

編纂藏書目錄,“聊備檢尋”。甘氏編寫《崇雅堂書錄》自謂:“異本不多,不足稱收藏,編成一目錄,聊備檢尋而已。”其同鄉友人王葆心在《崇雅堂書錄序》中提到:“固宜為書錄以示后,供癖書者之考校,吾尤喜其此舉不蹈吾鄉先輩……書散而目亦亡之慨嘆,尤可開創吾鄉方來收藏之風尚,其益甚大。”甘氏編目以備檢索的藏書理念,今天仍在沿用,各古籍收藏單位精心編纂其藏書目錄,旨在為讀者提供便捷的檢索服務,同時,精準完備的藏書目錄更為圖書館“摸清家底”、科學管理、合理保護古籍提供現實依據。

隨著科技的發展,今天的古籍藏書目錄不只局限于紙質層面,更體現在分類科學、檢索便捷、容量龐大的古籍數據庫,可以為圖書館古籍檢索與利用、管理與保護提供依據。以遼寧大學圖書館為例,2006年作為B級成員館參與中國高等教育文獻保障體系(CALIS)古籍聯合數據庫建設; 2009年參與全國古籍普查平臺數據庫建設; 2010年參與高校古文獻資源庫建設。此3個古籍聯機編目數據庫均為圖文數據庫,為各成員館和古籍收藏單位搭建古籍資源共建與共享的平臺,收藏單位需要將收藏古籍之詳細書目信息和具有著錄意義的書影上傳至數據庫系統,為讀者和各收藏單位提供更為全面、準確的書目信息。

4 結語

以甘氏為代表的近代藏書家科學的藏書理念仍深刻影響著當代圖書館的古籍收藏,其訪求古籍的最終目的是為了更好地保存古籍,傳承傳統文化。其對于今天圖書館古籍訪求、利用與保護以至于古籍事業的可持續發展有著諸多啟示。這些藏書理念以及傳承中華民族文化的使命感引領我們當代圖書館人為保存和傳承古代文獻貢獻力量。

[1] 甘鵬云.崇雅堂書錄[M].民國二十四年(1935)北平甘氏息園鉛印本.

[2] 劉文嘉.崇雅堂書錄跋[M].民國二十四年(1935)北平甘氏息園鉛印本.

[3] 王葆心.崇雅堂書錄序[M].民國二十四年(1935)北平甘氏息園鉛印本.

[4] 項曉晴.中國近代藏書家藏書訪集活動的比較研究[D].南寧:廣西民族大學,2012.

[5] 劉作忠.近代荊州五位藏書家[J].湖北文史,2004(12):208-220.

[6] 瞿冕良.中國古籍版刻辭典[M].濟南:齊魯書社,1999.