阿拉善延福寺誦經儀式音樂個案調查

孫子安

夏季祈愿大法會是延福寺全年中較為重要的一場儀式,意在祈愿眾生平安、幸福。法會共分為三天,第一天分別在白哈五王殿、大雄寶殿誦經;第二天在大雄寶殿以及阿拉善大殿誦經;第三天進行曬大佛儀式。筆者通過詳細記錄第一天上午誦經儀式過程,分析儀式音樂本體結構特點,從而進一步探索其文化價值,以期為我國內蒙古西部區域藏傳佛教研究盡綿薄之力。

延福寺位于阿拉善盟巴彥浩特鎮定遠營城內,它坐落于王爺府的西側,是王爺府的“家廟”,百姓們也通常稱“延福寺”為“王爺廟”。定遠營城是公元1730年由侍郎臣通智與川峽總督岳鐘琪奉雍正帝旨意修建的兵營駐地,目的是打通哈密、巴里坤及兩狼山等要地的聯絡,以保邊疆的安謐。1731年,雍正帝將城賜給額附多羅君王阿拉善和碩特扎薩克阿寶駐守,此后才逐步修建了王府及王爺家廟,即延福寺。筆者此次的個案調查圍繞夏季祈愿大法會第一天上午在白哈五王殿的誦經儀式展開。白哈五王殿坐落在延福寺西側,內供奉白哈五王護法神,也稱“乃瓊”,因有身、語、意、功德、事業五種化身,故名。

一、誦經儀式及其音樂實錄

(一)儀式時間

每年農歷六月初二,延福寺會舉行夏季祈愿大法會,法會共持續三天。活動項目及時間安排如下:初二、初三舉行誦經儀式,初四舉辦曬大佛儀式。本文所記述的是2019年7月4日上午的法事活動。

(二)參與人員

法會主要參與人員包括喇嘛、信徒以及少量游客。在大雄寶殿,誦經隊伍達13人,全部由本寺院的喇嘛組成,另有三人負責為僧人倒茶、分發早點、準備貢品等,不參與誦經工作。坐位按照等級分東西兩排,住持坐在靠西第一排的高臺上,面朝東,領經師緊挨住持,靠西側由南往北第三、第四位僧人中間放著一面鼓。之后到白哈五王殿,誦經師共三人,全部坐在白哈五王殿東側,自北向南分別是住持和兩位寺院的領經師,誦《白哈五王經》,還有一位喇嘛負責引導信徒擺放貢品、參與儀式等。信徒大都是蒙古族,年齡均超過40歲,老年人居多。

(三)儀式過程

在大雄寶殿進行完早課后,眾人到白哈五王殿誦《白哈五王經》。早晨6:50,筆者到達延福寺,師傅們已經開始在大雄寶殿開始早課;7:06,寺院主管在中央的過道中進行叩拜;7:14,師傅們開始吃早點。8:26,一位師傅在白哈五王殿擊鼓,示意即將在這里開始誦經。與此同時,信徒們紛紛來到這里,手提糖果、干果、酒、餅等供奉品,他們先是在一旁安靜坐下聽誦經,誦經接近尾聲時,在喇嘛的引導下依次在護法神雕像正前方進行倒酒、放貢品、拜佛,之后手捧藍色哈達駐足在護法神雕像前。10:51,眾信徒高舉藍色哈達,在三分鐘左右的誦經結束后,依次將藍色的哈達搭放在佛祖的神像上。11:20,上午法會結束。

(四)儀式中的法器

誦經過程中主要用到的法器有鼓、鈸、達瑪如、金剛鈴,在誦《白哈五王經》時,鼓聲貫穿于整個過程,鼓在每小節重音時敲響。當誦經接近結尾時,常采用合奏的方式結束一個樂段的內容。

二、音樂分析

(一)音聲描述

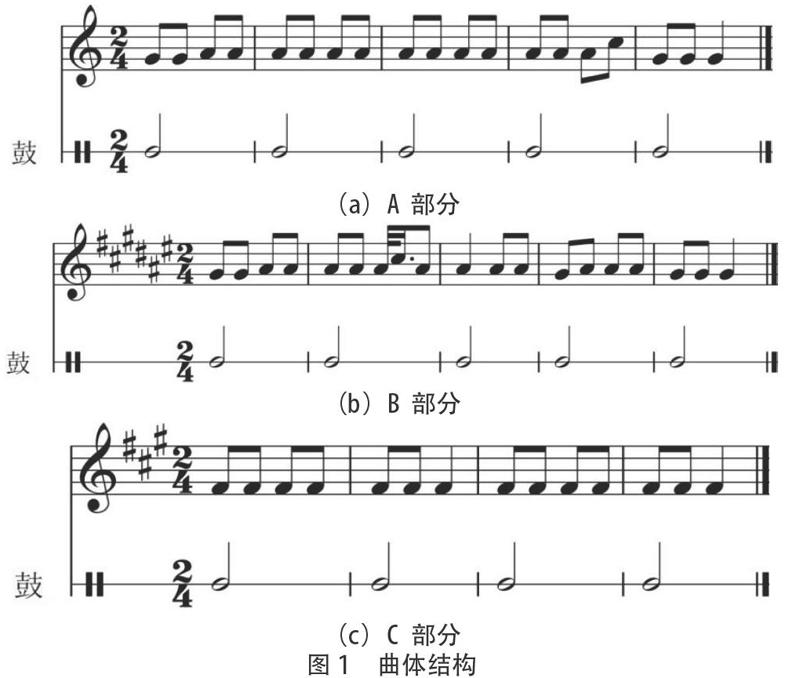

通過仔細整理音像資料,筆者發現,《白哈五王經》整個誦經過程中,快念與慢速唱誦是交替反復進行的。為易于理解,筆者將唱誦分為A、B、C三段。開場時,師傅們先進行半小時的快速念誦,緊接著進入A段部分,A部分旋律在二度之間上下平穩進行,并在每小節第一個重音處伴有一聲鼓聲,為變換拍子。緊接著又加入快速念誦,到結尾處,大镲逐漸由慢到快敲響,隨之而來加入法鈴、達瑪如、法鼓,一齊合奏,由慢到快,由快到慢,反復循環持續2分鐘左右,進入第二部分。接著進入B部分的唱誦,B部分同樣為二度的平穩進行,并帶有一個個向上三度的滑音,此段速度較慢,反復唱誦。接著是平穩一度進行的C部分,反復唱誦又進入一段快速念誦,然后回到A段,之后開始快速念誦,最后至結束。

(二)曲體結構

引子(快速念誦)→A→過渡(快速念誦)→B→C→過渡→A。經筆者打譜,整個儀式音樂的曲體結構如圖1所示。

根據以上音樂本體的描述,其儀式音樂的形態有以下幾個特點:誦經曲調音域較窄,多為上下二度平穩進行;整個儀式音樂都是以一個樂句為基本,單樂句復敘性曲體反復重復;節奏較為規整,多為四二拍,律動性強,基本為兩拍一擊鼓。

三、延福寺誦經儀式音聲的存在價值

(一)延福寺誦經儀式中的民俗信仰

學者楊永忠在《延福寺與佛教》中說,在白哈五王塑像側方,供奉著白色騰格里戰神,書中對這個戰神描述道:“他騎一匹白色寶馬,身穿金甲,披紅斗篷,頭戴成吉思汗金盔。”由此可以看到,蒙古族傳承的藏傳佛教滲透著民俗文化,人們在儀式中祈求安康,將自己的情感投入儀式中,體現出藏傳佛教的多元化。

(二)延福寺誦經儀式中的國家認同與民族認同

學者高丙中指出:“民間社會在已經與國家疏離的場景中又主動用符號把國家接納進來,而國家也在征用自己曾經完全否定的民間儀式。民間社會復興自己的儀式總是要強調自己的民間特色和身份,但同時又要利用國家符號。越是能夠巧妙地利用國家符號,其儀式就越容易獲得發展。國家把民間儀式納入國家事件,讓民眾通過儀式參與國家活動,在當前具有重要的政治和經濟意義。國家與社會在儀式上的互動實際上是‘治理這種新的行政方式的演練,有利于國家與社會后更加廣泛地建立‘治理關系。”資料顯示,1978年,國家撥款修復延福寺,使得延福寺再度以新面貌展現在人們眼前;1986年,內蒙古自治區人民政府批準延福寺為區級重點文物保護單位。延福寺通過法會的儀式音聲來傳播區域文化特色,展現蒙古族歷史文化,增強民族凝聚力。政府對儀式活動每一次的大力宣傳,很好地弘揚了佛教音樂文化并帶來一定的經濟價值,吸引省外游客,更重要的是實現了對“非遺”文化的保護和傳承。

(內蒙古師范大學)

基金項目:本文系內蒙古自治區研究生教育創新計劃資助項目(項目編號:CXJJS19075)、內蒙古師范大學研究生科研創新基金資助項目(項目編號:CXJJS19075)的階段性研究成果之一。