張得蒂雕塑作品《日日夜夜》短評

雕塑家是書寫美術史的重要一員,更為立體地投射出藝術家所處的時代特征。這種藝術形式在當下多元化、碎片化的圖像視覺文化生活中,在機械、電子、信息的現代文明語境下,應該以何種姿態示眾,如何延續發展,所經歷的時代跨度又帶給當代觀眾怎樣的啟示,它的存在空間和延續方式是否具有生命力呢?筆者試圖從藝術家作品中找出切入點進行探討,剖析雕塑藝術家對藝術創作與時代關系的探索,并將這種文化積淀以新的視角解讀,探尋雕塑作品與當下的關系。

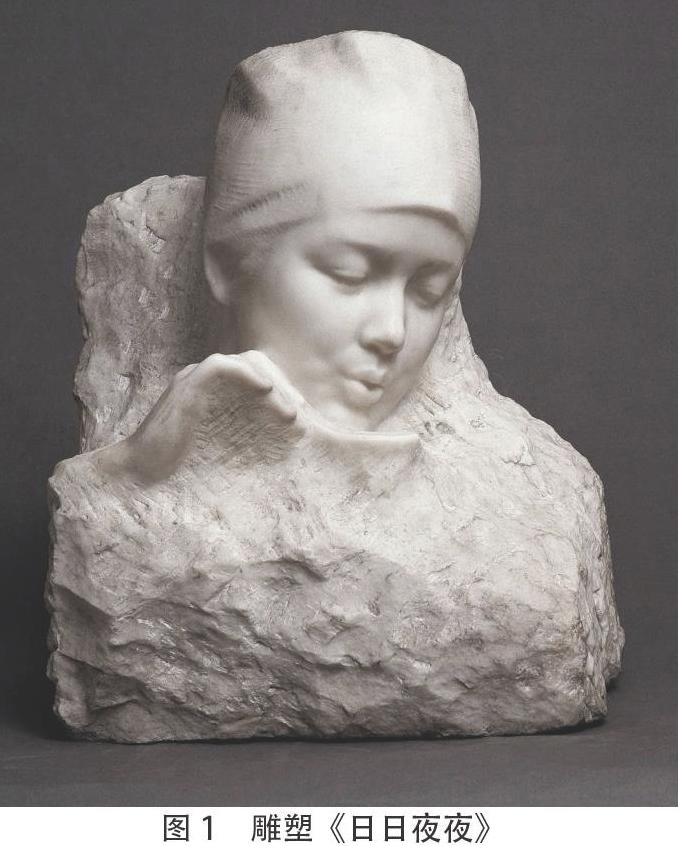

新中國成立后,美術界崛起了一支女性雕塑家的隊伍,這在中國乃至世界美術史上都是不多見的,張得蒂就是新中國培養的第一代女雕塑家中的一員。這件以醫護人員為原型的大理石作品《日日夜夜》(見圖1)創作于1984年,是張得蒂的代表作之一,再現了護士輕吹湯匙喂藥的動作,整件作品純然渾厚,白色大理石的質地表現出醫者仁愛的無蔽和延伸。她的人生里有22年的曲折經歷,平反以后,為了把失去的二十多年奪回來,她夜以繼日地創作后病倒了,在和一位護士的接觸中,她感受到了大愛的靈魂和淳良的氣息,遂做出了這件轟動全國的作品,其曾被收錄到義務教育教材和美術史教材。

幾個古老民族的早期雕塑藝術史上,人像一直是非常重要的主題,雕塑與紀念性有著不可分割的聯系,直到19世紀后,人像雕塑與紀念意義分離,其中植入了情感因素。當人們談到情感在視覺上的傳達與再現時,可能想到的是顏色,但是這件作品在色彩方面是極具限制的,純白色帶給人們空靈、純凈的感受,作品表現的護士形象本該在“態濃意遠淑且真,肌理細膩骨肉勻”的青春時期,但縟麗被淡雅替代,被賦予了高潔的象征和詩意的符號,把大愛與無私的精神提純并縈繞在平凡的形象上,將廣義審美語言上的純粹融入作品中,單純的表象與帶給觀者無盡的幻想在這件作品上悠揚飄浮。順著這種表象線索,人們可以看到作者在古典美和當時的文化背景下糅合出自己的形式語言:結合西方寫實技法與中國文化的寫意表現,達到形神兼備的美學神韻。

張得蒂的雕塑藝術之路是大苦大澀的,1957年,她從中央美術學院雕塑研究班畢業不久,正欲露露才華,一場波及全國的政治運動剝奪了她的政治生命,也剝奪了她從事雕塑藝術的權利。在此后近二十年里,她多數時間從事簡單的體力勞動。在農村,她耕田、收割、伐木、編筐……晴天一身汗,雨天一身泥;回到城里,她不分冬夏地蹬著三輪車,運物送貨,別人做雕塑,她只能和泥、打下手。本來就極為靈動的心和十分敏感的手當被泥勾活之后,又不得不自我按捺下來,那份渴望雕塑的煎熬遠遠強過體能的精神磨煉。二十年中,張得蒂經受了如孟子所說的“勞其筋骨”“苦其心志”的雙重磨難,把磨難當作意志和品格的修煉。手塑不能,則用心塑。走出逆境之后,她對人生、對情感、對雕塑竟有了大徹與大悟。

1979年,張得蒂重新獲得雕塑創作的機會,此時她已經47歲,當時所有在疾風驟雨中出逃的心靈迫切需要充滿人性溫暖的文藝作品來撫慰傷痕,立志奪回失去二十年時間的張得蒂爭分奪秒,“只要有決心,什么時候開始都不晚”。最難能可貴的是,她把人生中的逆境轉化為時代賦予的責任。在隨后的兩年里,她創作了表現雪域民族質樸和純真的藏族小孩《小達娃》、表現護士無限溫柔和大愛精神呵護病人的《日日夜夜》、一斂調皮而專心彈著琵琶的小女孩《琴聲》……這些樸實溫情的作品盡精微而致廣大,恰恰滿足了當時社會心理的需求,多次被全國各類刊物上發表,并用作不同種類的雜志封面、封底,還有的被選用在學生的教科書上。20年的苦難歷程使張得蒂的思想融進了中國人民最真摯、最樸素的感情。

從20世紀80年代起,張得蒂專注于人物肖像雕塑的創作,力圖用自己的雙手表現和紀念她所尊敬和熱愛的人們,他們的品格、才華、學識和成就代表了一個時代特征,是值得尊敬和歌頌的,包括艾青、丁玲、吳晗、張權、新鳳霞等人的肖像。每塑一像,她必定會進入對象的精神世界做一番情感的體驗。為詩人艾青造像,她在寫生之外,更多的時間是觀察,交談和讀詩集;雕丁玲塑像,她讀《莎菲女士日記》竟至廢寢忘食;塑孫敬修老人像,她也如癡如醉地聽老人為孩子們娓娓道來的故事……因此,她塑造的《詩人艾青》眼中透露出洞悉塵世的憂慮。《丁玲印象》則深印著莎菲女士反抗封建禮教的那股心氣;《故事大王孫敬修》表現了飽識學滿的老爺爺和藹慈善的目光;《歌唱家張權》刻畫的形象猶如月亮般明澈清純。一切美好和真實都在體驗中萌生,情感也在體驗中得到升華,由這真情實感塑造的美自然是看不到絲毫的矯飾和浮華。

詩人艾青曾說“她(張得蒂)這個人很有才華,但從外表卻看不出來,她是一個很純樸而又謙虛的人”,在看到給自己的塑像后,寫出了《給女雕塑家張得蒂》:

從你的手指流出了頭發

像波浪起伏不平

前額留下歲月的艱辛

從你的手指流出了眼睛

有憂傷的眼神

嘴唇抿得緊緊

從你的手指流出了一個我

有我的呼吸

有我的體溫

而我卻沉默著

或許是不幸

我因你而延長了壽命

短詩浪漫地描述了張得蒂雕塑作品在她手指“流出”的全程,這種不桎于心的創作方式在雙手的隨物而動中塑造出一件件飽含人性溫度的作品,這是一個破石見玉的過程,她所經歷的苦難多磨,體會的丑惡與美好,構建了她體察心會的積蓄,這種敏感促成了手指與作品的合二為一。這些詩句更精確地用文字闡述了她對作品與觀者親和關系的周全把握,并將這種親和關系通過時間的延伸又帶給人們。

晉代楊泉在《物理論》中寫道:“夫醫者,非仁愛之士,不可托也;非聰明理達,不可任也:非廉潔淳良,不可信也。”《日日夜夜》所表現的護士形象正是大愛與無私精神的物化體現,它不僅帶來了人性的溫暖,也使人看到了醫者的仁愛與淳良。

2020年初,突如其來的新冠肺炎疫情打破了原有的節日祥和,全國醫護人員共同在這個沒有硝煙的戰場上與病毒搏斗,一支支醫療隊伍離開故土與親人,緊急馳援武漢,長期佩戴口罩使得他們的臉上留下傷痕,更有醫護人員因感染病毒而犧牲,在為這些踏著南丁格爾足跡的“逆行者”致敬的同時,人們感受到了醫者的無私與擔當,他們的“日日夜夜”將被人們永世傳唱。

(菏澤市美術館)

作者簡介:唐博(1986-),男,山東臨清人,碩士,三級美術師,研究方向:美術。