銀行應對資管新規過渡期延長之策略

陳文虎 李連山

2020年7月31日,央行發布公告表示,考慮到2020年以來新冠肺炎疫情對經濟金融帶來的沖擊,金融機構資產管理業務規范轉型面臨較大壓力,將2018年4月發布的《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》(銀發〔2018〕106號,以下簡稱“資管新規”)中約定的過渡期截止日2020年底延期至2021年底。早在2020年2月,央行副行長在國新辦發布會上表示了資管新規過渡期存在延期的可能性,但延期的真正落地還是給金融機構尤其是商業銀行吃了一顆定心丸。本文就資管新規對銀行凈值化改造的困難入手,分析過渡期延期的影響,并提出相應的建議,以期為商業銀行提供一定的應對策略。

過渡期間資管產品整改存在的困難與問題

資管新規頒布以來資管產品都得到了不同程度地整改。非銀行金融機構資管業務方面,信托資金池清理、券商資管產品凈值化改造取得了一定的效果,大部分公募理財債基及分級基金轉型及清盤在2020年底之前能得到解決;銀行資管方面,非保理財中凈值化產品占比雖然逐漸提升,但速度仍然較慢。

行業凈值化轉型。根據央行數據,2020年5月底全市場資管產品總額為90.1萬億元,比年初增加4萬億元,同比增長3.5%,雖然凈值化比例不詳,但要完全凈值化改造難度較大;根據2019年《中國銀行業理財市場報告》(以下稱《理財報告》),2019年末非保本理財存續余額為23.40萬億元,其中凈值型產品10.13萬億元,同比增長68.61%,凈值化率為43.27%,同比上升16.01個百分點。凈值化改造速度難以達到資管新規要求,這可能是延期的直接因素之一(見圖1)。

機構凈值化轉型。《理財報告》顯示,截至2019年底,全國性股份制商業銀行和城商行凈值型產品占比達到了56.45%和45.69%,國有大行凈值型產品(合并理財子產品)占比34.71%,農村中小行占比為28.94%。從改造進展來看,眾多的銀行理財產品在2020年底仍然無法完成凈值化改造(見圖2)。

整改的困難和問題主要體現在產品、銀行、投資者教育等層面。

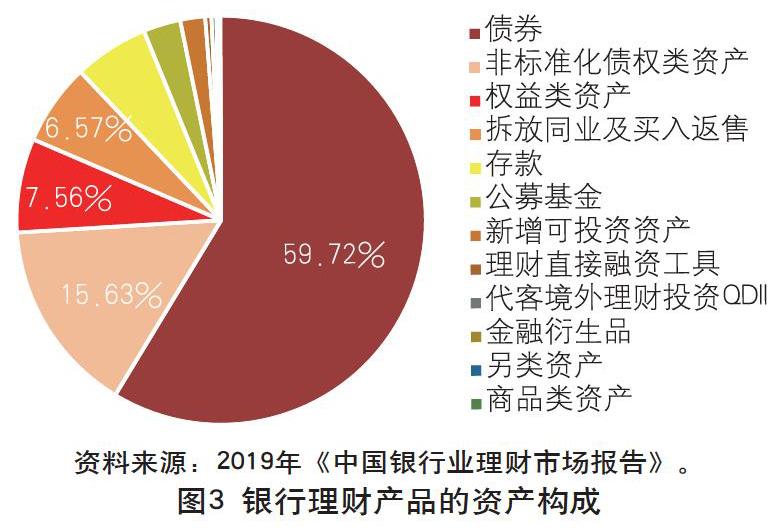

產品層面:理財資產端

從資產端投資種類來看,《理財報告》顯示,截至2019年底非保本理財產品中債券等標準化工具投資占比約72%,意味著另外28%約有近6萬億元仍然為非標準化產品(以下簡稱“非標產品”)。非標產品由于流動性缺失、期限長、產品結構復雜等原因,整改存在一定困難。

從產品運作模式來看,傳統理財資產大部分還是資金池模式,由于資產負債的錯配,非標產品如產業基金、股權(上市和非上市)資金難以退出,又因估值問題不能及時轉入公募產品。另外,股票質押項目、P2P產品等瑕疵非標資產不能繼續存續在新產品中,只能在老產品模式中消化。

從轉型處理方式來看,理財資產中非標產品直接轉回表內銀行會面臨資本金不足和監管指標的限制,市場化處理則面臨其他類型機構資金容量不足、市場深度不夠等問題。

從產品競爭力角度來看,第三方研究機構普益標準統計顯示,2020年以來有超過500款固收類凈值型理財產品賬面凈值跌破1元,涉及75家銀行,其中城商行超過200款,占比近40%。雖然不能通過一段時間的數據來推測未來,但可以看出銀行理財產品凈值化轉型道路仍然曲折。

產品層面:理財負債端

理財產品的資金池運作模式決定了理財資產和負債的錯配。負債端短期化可以增厚理財池的收益,但正是這種錯配導致理財池存在資產和負債收益倒掛風險。若負債端成本遠高于資產端收益,無論前述的市場化處理還是回表,都存在賬面虧損的問題。

銀行層面:綜合壓力較大

銀行傳統理財資管部門的投資以非標產品為主,債券投資多采用成本法估值;銀行在固定收益投資方面的制度、人才培養、系統建設等方面,較公募基金、券商自營等機構來說,存在一定的滯后性;另外,短期內理財資產的快速回表將加大銀行經營指標惡化和符合監管要求等方面的壓力。

客戶層面:投資者教育任重道遠

傳統理財產品剛性兌付深入人心,普通理財投資者仍然將理財當作比定期存款收益高的一種剛兌產品。在過渡期內,銀行同時存在凈值型產品和預期收益型非保理財產品,投資者仍然偏好預期收益型產品,對凈值化產品的接受程度較低,尤其是2020年二季度債券市場大跌導致部分新設凈值化理財產品出現虧損,引發部分投資者的不滿。

過渡期延長對銀行金融市場業務的影響

從影響范圍看,資管新規的延期主要是影響銀行體系。截至2020年一季度末,我國金融業機構總資產為332.94萬億元,其中銀行業總資產為302.39萬億元,占比達90.8%,銀行業是金融體系的主要資金提供方。而從事資管業務的主要是廣義金融市場部門,包括自營和理財資管部門(含理財子公司等)。自營業務通過表內投資資管產品及產業基金、股票質押等,計提相應風險資本;理財資管部門則通過表外投資資管產品及其他標準或非標產品。資管新規的延期對銀行金融市場業務產生以下幾方面影響。

對銀行自營業務的影響

對銀行自營業務的影響主要在于資產端,自營投資除了債券資產外主要還有兩大類:一類是看重資產的絕對收益率,例如券商資管產品、基金專戶產品、信托產品、股票質押項目等;一類是看重資產稅收優惠、資本節約等,例如短期理財債基等公募基金的稅收優勢,ABS產品投資可以節約資本等。

從絕對收益率產品角度來看,新規延期避免了其他金融機構在處理資管產品過程中,給銀行自營投資帶來的集中處置風險、流動性等方面的連鎖反應。從稅收及資本節約產品來看。資管新規延期對公募理財債基的轉型提供了緩沖,對銀行自營投資無論是利潤方面還是資產處置方面都屬于利好。從表外資產回歸表內的角度來看。延期能減緩短期內大量理財資產回表進入自營投資賬戶的過程,對自營投資的擠出效應減弱,減輕銀行監管指標及資本金補充等方面的短期壓力,能夠緩解瑕疵資產對撥備的計提和對銀行利潤的侵蝕。

對銀行理財業務的影響

在理財業務的資產端,根據理財報告數據推算,截至2019年底理財資產中約有6萬億元非標資產(含理財直接融資工具、另類資產等非標準化資產),占比近30%。資管新規延期,一方面,部分2021年內自然到期的資產無需從理財中轉出,避免了集中處置帶來的市場風險和流動性風險;另一方面,理財池中部分原本流動性不佳的資產(例如,同業資產、PPP、產業基金、非上市公司股權質押及優先股等;次級債、二級資本債、永續債等債券)尋找受讓方時,時間上更充裕、資產價格的議價空間更大、回表內的技術處理難度降低(見圖3)。

在理財業務的負債端,新規延期意味著2021年底之前銀行可繼續發行傳統理財產品來補充負債來源,一方面能保障理財負債來源穩定性及客戶黏性,防止轉型過程中理財資金流失。招商銀行2019年年報披露“受資管新規逐步落地實施影響,部分到期理財資金由結構性存款、大額存單等定期存款承接,導致零售定期存款增量高于活期增量”,顯示理財資金存在一定的流失風險。另一方面,負債端穩定也能減輕資產端處置壓力,降低流動性風險。

在投資者教育方面,新規延期期間,傳統理財產品和凈值化理財產品共存時間會拉長,凈值化理財產品的投資者教育時間更充裕。投資者在經歷更多市場波動后,可以對不同銀行的不同凈值型產品、不同風格的投資經理進行更好地選擇,更好地理解和權衡凈值化產品風險收益比。尤其是部分2020年發行的凈值型理財產品出現虧損之后,投資者對凈值化理財的認知仍需要時間來培養。

對銀行其他方面的影響

在銀行資本補充方面,一方面不良資產的壓力增加,已違約的類信貸資產回表后,通過核銷、批量轉讓等方式進行處置,不良資產的處置會侵蝕銀行撥備或利潤,導致銀行資本不足;另一方面優質資產回表,在宏觀審慎評估體系(Macro Prudential Assessment,MPA)等考核下,理財資產回表將不同程度地占用銀行資本,同時也會影響銀行流動性指標。另外,資管新規執行對銀行收入會產生影響,間接影響銀行資本要求。例如,招商銀行2019年年報披露“受托理財收入65.58億元,同比下降14.18%,主要是受資管新規影響”。

在銀行軟性實力方面,要求銀行加快培養和引進投資、研究、交易方面的人才,提高整體的投研水平,在銀行大的企業文化內部培養出投研文化的軟實力。另外,對標準化產品風控能力的加強也提出了要求。

在銀行硬件實力方面,凈值化的推廣和普及,成本法下的核心系統包括交易系統、清算系統、估值系統、賬務處理、風控流程及模塊等IT系統都需要加快升級改造,在硬件上支持資管新規的順利過渡。

綜合來看,由于資管新規延期,存量資產集中處置對金融機構帶來的壓力有了緩沖余地;在整改方法上,鼓勵采取新產品承接、市場化轉讓、合同變更、回表等方式有序地處置存量資產;在獎懲策略上,監管在壓實金融機構主體責任的同時,將建立健全的激勵、約束和獎懲措施。

商業銀行金融市場業務對過渡期延期的應對分析

資管新規延期,在疫情影響下疲弱的實體經濟環境中,整體來說能緩解金融機構的壓力,為實體經濟融資提供有利環境。對銀行來說,經營壓力和監管指標壓力減輕,但同時也意味著資管新規這塊“硬骨頭”需要銀行當作攻堅戰來解決。危中有機,銀行可以從以下幾個角度采取應對策略。

提升銀行綜合實力

改善經營指標方面:開源節流。無論是理財資產回表還是不良的處置,對銀行資本都提出了更高的要求。從開源節流角度采取應對策略,一方面及時凈值化整改節約資本,一方面通過補充資本提高資本實力,對沖轉型期間帶來的資本壓力。利用好監管創造和優化的有利環境,進一步增強銀行資本實力。另外,央行表示允許類信貸資產在符合信貸條件的情況下回表,適當提高監管容忍度,為銀行改善指標提供了緩沖墊。

提供優質產品層面:筑巢引鳳。處置存量資產方式向凈值化轉型中,銀行可以采取筑巢引鳳的措施應對。一方面提高銀行理財現有人員的投研實力和培育投研文化;另一方面引進市場上有豐富經驗的從業人員。推動原有產品轉型或者發行新型凈值化理財,向市場推出符合投資者風險收益要求的產品,培育有競爭力的產品線。招商銀行2019年年報披露:“本公司積極探索理財新型發展思路,攜手理財子公司開展理財代銷業務,洞悉客戶需求,關注同業動向,開展差異化、定制化產品創設”。代銷優質產品與創設有競爭力產品并駕齊驅。

提升銀行軟性實力

人才培養方面:內外兼修。凈值化轉型意味著人才體系轉型,從成本法估值到未來凈值化逐日盯市,需從交易、投資、研究、風控等角度全面轉型。一方面內部投研體系框架的搭建和進化,加快研究固收市場、權益市場、商品市場、外匯市場、衍生品市場等現代金融市場產品;另一方面借助外部投研體系,加強與國內優秀資產管理人及國際領先資管機構合作交流,聘請投資顧問學習并借鑒行業先進經驗,開展創新業務,為凈值化轉型和未來理財子公司的發展提供經驗。

投資者教育方面:協同升級。招商銀行在投資者教育方面提出“持續完善售后服務體系,豐富投資者教育形式,優化理財全流程服務體驗,打造財富管理品牌優勢”。未來通過互聯網直播等方式加強投資者和機構之間的互動,協同升級;另外延期期間需要向投資者進一步傳達固收、權益等市場周期性的理念,幫助投資者更好地理解凈值波動。

監管協調方面:正向反饋。大部分銀行在凈值化轉型過程中,面臨著內外部壓力,適時與監管做好溝通,把握好轉型的方向和進度,爭取在監管方面爭取到監管評級、宏觀審慎評估、資本補充工具發行和開展創新業務等方面的適當激勵。

提升銀行硬件實力

銀行理財轉型:加強系統。金融科技日益重要的現代金融體系環境中,資管轉型過程中需要學習優秀資管機構,并創新開發出適合銀行理財自身個性化需求的理財投資管理、銷售系統、風險管理系統。銀行通過招聘和培養IT人才加強金融科技實力的同時,也亟需從外部第三方采購符合監管要求和銀行需求的理財管理系統及其他系統,借助外力增強實力,助力延期期間凈值化轉型。

智能資管業務:金融科技。綜合了軟硬件實力的智能資產管理業務,如智能投顧、智能投資、智能研究、智能交易等,在金融科技、大數據、人工智能、區塊鏈等技術得到長足發展后,銀行及理財子公司資管業務無論是形式還是本質都會發生巨大變化,都需要商業銀行及時應對,將金融市場業務打造成一個健康的生態系統。

綜上所述,資管新規延期多方面利好銀行。存量業務整改有了余地,過渡期延長有助于避免存量資產集中處理對金融機構帶來壓力,同時也鼓勵機構早轉型早受益;創新業務發展給了空間,可以通過資管業務轉型升級,帶動存量資產消化、完善、整改;監管部門獎懲結合指明了方向,使銀行有動力也有壓力做好凈值化轉型的整改,促進金融市場業務發展。

雖然過渡期延后對非標資產的消化、標準化產品投資隊伍的建設、理財子公司的發展有長遠的好處,但同時也應看到資管新規延期只能緩解一時的壓力,存量產品的整改和凈值化轉型中的硬骨頭仍然亟待突破。商業銀行需要在綜合實力、軟性實力、硬件實力等方面全面加強,才能在國內、國際現代化資產管理行業競爭中立于不敗之地。

(作者單位:中山證券,其中陳文虎系中山證券債券交易部總經理、中國人民大學信用管理研究中心研究員)