“她者”的覺醒與失落

摘? 要:連環畫作品《暴風驟雨》由周立波同名小說改編,在強化原作的核心表達之余,重現東北農村發生的土改過程及意義。女性與男性在革命中共同擔任了被解放與拯救的對象這一角色,女性傳統的社會定位與思維方式的修正也成為了革命意識建構完成的重要形態。施大畏在對連環畫中女性人物形象進行重塑時,一方面延續了小說農村土地改革運動翻身道情的主題,另一方面卻忽視了對女性意識的言說。

關鍵詞:她者;暴風驟雨;施大畏;女性人物形象;塑造研究

基金項目:本文系2019年湖南省文聯委托項目“湖南文學名作連環畫改編的史料整理與研究”;2020年度湖南省社科評審委重點項目“百年湖南文學連環畫改編的史料整理與研究”(XSP20ZDI021)階段性研究成果。

連環畫這一媒介文本以平面單一的圖像結合文字說明,將繁瑣復雜的故事情節簡明直觀地呈現,“連環畫敘事藝術反映社會生活的主要手段是塑造人物形象,被稱之為藝術典型”[1]135。它在把小說文學語言化為視覺性畫面的同時,對人物形象的重塑顯得尤為緊要。在對原小說的改編過程中,連環畫作為一種特殊的媒介,在保留文學性的同時,亦以生動形象的圖畫為文字未能完整呈現的形象給出了一個明確的注解,更為直觀地描繪出小說所指的情景,并還原當下最真實的社會生活狀況。

一、覺醒姿態的建構

言有盡而意無窮,文字所能指涉的范圍有限,更多時候給讀者留下的是無限遐思的空間,連環畫在對原作進行再創造時便可不受這一限制,為那些留白的想象空間填上指定的色彩。在傳統的舊社會中男性才是真正的“家長”,男權決定了女性的地位,也決定了人們提及革命與解放時,往往會被認定是以男性為主體的戰爭。然而新世界的浪潮席卷了社會的每一個階層,它的到來“意味著不再把婦女視為男人的財產,而建立男女平等關系”[2]。

《暴風驟雨》的故事便圍繞著元茂屯的土改過程進行描寫,“打算借東北土地改革的生動豐富的材料,來表現我黨二十多年來領導人民反帝反封建的艱辛雄偉的斗爭,以及當代農民的苦樂和悲喜”[3]。在小說中,“翻身”的主體不僅有趙玉林和郭全海等男性貧民,廣大女性也在地主的剝削下受盡了迫害,因而奮起反抗。她們不僅忍受著貧窮,還因女性的身份受到更為不公正的屈辱對待,在辛苦勞作之余,身心都布滿因虐待及羞辱招來的傷痕。她們的遭遇也在《暴風驟雨》的小說中占據了一定的篇幅。施大畏在連環畫的創作之中同樣重視女性在故事中的比重,從女性人物在畫面中所處的位置、出現的場景及不同的造型變化等,將小說中未能詳盡表現的人物特征進行細致的刻畫,同時深化女性的主體意識,讓女性溫和但堅定地參加到這場斗爭中。

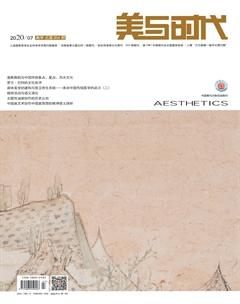

如小說中并未特地指明眾人一起比號時群眾們的具體座位,也未過多提及女性的參與,只描繪出一派熱鬧紛擾的歡快氛圍。而在施大畏的再創作中,雖數量仍大大少于男性,但畫面正中便是幾名女性人物,她們被眾人圍繞著,帶著滿面喜悅彼此交談玩鬧,神色自然而溫婉,既襯托出女性自身的獨特魅力,又突出女性在革命歷程中位置的不可或缺。女性的主體意識讓她們意識到自己也是革命力量的組成部分,也應與其他貧農同喜同樂,實現自我的人生使命(如圖1)。

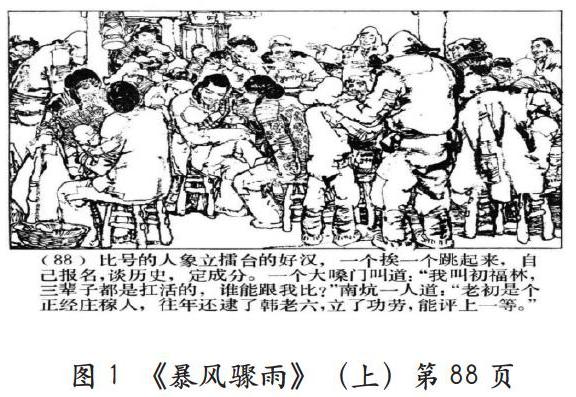

在小王同志找到趙玉林并動員他一起斗爭韓老六時,作為“苦其剝削久矣”的貧農,趙玉林在心動之余仍存著顧慮,他既害怕韓老六的勢力,也未能完全信任革命力量,小說中對趙玉林糾結的這一夜描繪更多的是他自身的心理活動。但在施大畏創作的連環畫中,卻將趙玉林媳婦這一角色搬上了舞臺,在難眠的深夜里,她陪伴在趙玉林身邊,帶以溫柔又擔憂的神色認真地勸慰他。低頭愁眉不展的男人與坐在身旁細心照料的婦人一同構成了這樣一副溫情的畫面,為趙玉林的掙扎與忐忑添上了一抹暖色,也讓趙玉林媳婦以這樣溫和的形式參加了這次革命的起始中(如圖2)。

女性人物形象經由小說到連環畫的再創造,文字形象也變換為了視覺上直觀可見的畫面形象。小說中或用幾個詞語、或用幾句對話來塑造的人物,大多是在讀者的想象中不同程度地被還原,而連環畫則是將其轉化為平面化形象,同時保留小說中刻畫的神韻,這需要連環畫作者結合特定場景對人物的細節、動作及表情進行設計,將人物的心理狀態與情節設計相結合,以此精確生動地將文學語言化為繪畫形象。

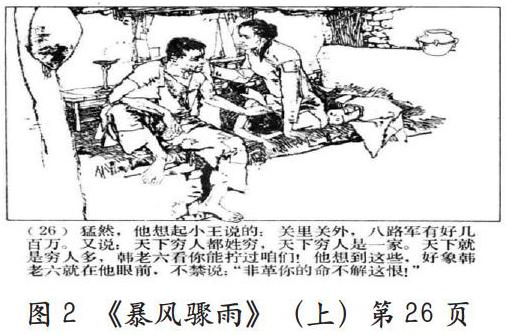

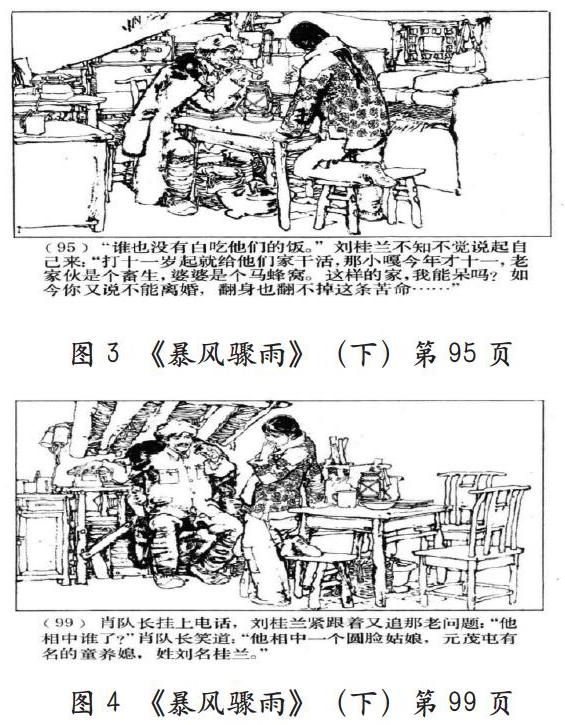

如《暴風驟雨》中的女性人物劉桂蘭,作為從小受欺辱的童養媳,她時刻都想要擺脫舊社會強壓給她的束縛,追求自己的幸福,施大畏通過對她動作及神態等細節的刻畫將這一人物活靈活現地呈現到紙上。她向蕭隊長打聽婦女離婚的事宜,當蕭隊長與其玩笑說“童養媳不能離婚”時,她便訴說自己曾經歷的種種來力爭,站在蕭隊長的對面,一只腳屈膝在條凳上,姿態隨意、不卑不亢,一只手撐在桌上,一只手激動地舉起。雖在畫面中只是一個背影,卻不難看出她的堅定與懇切(如圖3)。當蕭隊長提及郭全海時,她又露出女孩的嬌羞溫柔,一只腳仍舊靠在條凳上,咬著一只手露出羞怯的神態,眼角眉梢都是笑意,正是一副小女兒的模樣。與之前強硬的姿態大有不同,但卻切換得自然合理,完全符合劉桂蘭這一遭受過虐待,但仍然對生活、對革命充滿熱忱的年輕女性形象(如圖4),這正是施大畏作為連環畫作者對人物心理活動進行細細揣摩,并加以平時生活中的觀察與體會后才能傳神刻畫出來。

繪畫本中所塑造的人物形象,首先要具有視覺感[1]132,連環畫作者在對小說進行改編創作時,對女性人物形象的強調與突出,還體現在繪畫者對不同女性人物的著色上。繪畫者對人物的塑造應符合人物基本的形象設定,不同的人物在同樣的環境下也有著不同的狀態與反應。《暴風驟雨》中存在著兩類截然不同的女性人物,地主與貧民家庭的女性有著不同的物質生活背景,施大畏對這兩類人物的刻畫也在服飾造型等方面進行了最淺顯也最為直觀的區分。地主韓老六家的女眷們,縱然是在韓老六被抓以后來哭喊著討要說法時,也仍是穿著繡有繁復紋樣的衣裳,戴著精美的發飾,從頭到腳皆是精心打扮,可見平日里的穿著打扮應是極為精心與講究,不曾為吃穿發愁(如圖5)。相較之下,貧民家庭的婦女如白大嫂子、劉桂蘭等婦女往往一身素凈,少有圖紋,更為常見的是衣服上隨處可見的補丁,頭發上更是從不見任何裝飾。這正是施大畏對女性人物進行細致研究與把控的再一次體現,這樣簡明而直接的區分,更是對革命之前貧富的巨大差距,地主對貧農的壓迫剝削之狠絕的一次鮮明佐證,是隱藏于畫面之中無聲的揭露與指控。

二、女性意識的消解

根據連環畫的創作特點,適當地刪減或弱化部分情節安排是難以避免的。施大畏在《暴風驟雨》的再創造過程中體現了無產階級強大的戰斗力與生命力,而對相關女性人物形象的表述力度則減弱了不少。

女性的覺醒原本是一個漫長的過程,覆蓋了各個階級,體現在社會生活的方方面面,但在連環畫中則被簡化為小范圍的支線內容,革命的浪潮僅在幾個女性人物形象面前匆匆掠過。《暴風驟雨》中曾出現“婦女會”這一群體,聚集了不少為革命出力的婦女們,她們反抗社會或家庭所強加的束縛,爭取個人及群體的權益。連環畫《暴風驟雨》保留了白大嫂子、劉桂蘭等主要女性人物,但對“婦女會”及其他女性的用筆則很少。除了貧農家庭,施大畏甚少提及出身于地主家庭的婦女,她們作為革命力量的對立面,未能積極投身于斗爭之中,但也逐漸有了發聲維護權益的意識。杜善人的兒媳不僅揭發了杜善人,還作為交換條件提出要加入“婦女會”,可見地主家庭的女性并非完全思想僵化,她們囿于家庭的限制,畏懼強權的壓迫,但也未曾消磨對解放與覺醒的向往。女性意識的崛起在《暴風驟雨》的小說里同樣是個漸進的過程,從各方面突顯各個階級的女性都有追求幸福,并為革命獻出力量的權利,這正是女性主體意識的體現,是女性履行自己的義務和使命,將自我獨立于社會之中,實現人生價值的必要條件。

在《暴風驟雨》小說中,女性的婚戀觀發生變化正是自我意識覺醒的一大表征。女性在革命的洗禮之下勇于反抗舊社會對女性的物化與壓迫,力爭在婚戀一事上的自主權利。她們認識到了自身性別意義上遭受的不公正,并為獲得正當權益而發聲,同時,女性也不再是貞潔這一價值觀的犧牲品,她們有意識地擺脫現有畸形婚姻關系的束縛,勇于表達對新生活的向往。這一變化在《暴風驟雨》的小說中既由劉桂蘭、白大嫂子、趙嫂子等農村婦女進行展現,也在李蘭英等地主家庭的女性身上有所表現。李蘭英從原本的地主家庭出逃之后,自作主張跑到了侯長腿家中,大膽表示要為自己選擇另一段全新的婚姻關系,即便受到他人的反對與譴責,但她仍舊沒有放棄。

正如劉桂蘭在與原先的童養媳關系割裂并嫁給郭全海之后,其他婦女們所慨嘆的那般:“翻身以后的大規矩是對相對中,不比咱們那時候,見也沒見過,碰得巧就好,碰不巧,兩口子不對心眼,一輩子的事。”在婦女的自主意識覺醒之前,劉桂蘭們沒有要進行選擇的權利與意識,她們為了全家的生計被物化成交易的貨品,失去了對生命的期待,只可交付給命運。而革命波及到婦女這一群體所帶來的最大改變便是覺醒與翻身,“在早,婦女也是舊腦瓜,嫁漢嫁漢,穿衣吃飯,婆家能供她衣食,就千依百順,打罵都由人。如今,誰試一試壓迫屋里的看吧,婦女會就找上門來斗你了。”[4]這些穿插于書中,替廣大婦女群眾發聲支援的話語,正是《暴風驟雨》小說中女性自我意識的體現,而在施大畏改編的連環畫中都被大幅刪減,劉桂蘭的婚禮在原小說中熱鬧紛亂,充斥著各色人等對這一象征著婦女自由與進步的結合的評價,而這一場景在連環畫中只幾筆帶過,未做更多提及。李蘭英與張寡婦等再婚女性的支線也全部刪去,女性角色在整部作品中所占據的比重大大降低,女性意識也在這一改變之中逐漸失落。

女性人物在《暴風驟雨》的故事中并不是主導部分,但卻是貫穿并完整了整個故事的重要線索,不論是地主還是貧農家庭的女性,都象征著各自階層在當下時代中的特點。施大畏在對《暴風驟雨》進行改編時,無疑需要結合連環畫的體裁特點進行刪減及再創造,但在對情節及人物做出取舍時,女性人物形象無疑被其放置在了主線之外,她們的存在更充分地烘托出革命精神的強悍。但與之無關的部分,即女性人物自身在時代背景下的掙扎與抉擇則成了被隱去的部分。此舉更為正面地突顯出了故事的主線,即革命不朽的力量,但同時也讓正在覺醒的女性意識悄然冷卻,女性在獲得自由之身的同時,“女性”本身也在故事中退居幕后,化為烏有。

三、結語

“中國的婦女是一個偉大的人力資源。必須發掘這種資源,為了建設一個偉大的社會主義國家而奮斗。”[5]婦女在社會發展歷程中的重要性不言而喻,然而“她者”作為在歷史中長時期作為附庸存在的人物,在傳統的故事中往往都只在主線之外充當點綴與潤色的作用。她們是男性人物的長輩或妻女,思想受到長久的禁錮,跟隨著男性移轉,面對生活的壓迫或欲望的誘使,都難以拿出強烈的自我意識來做出反抗與抉擇。然而革命是全面貫徹到底的,女性無疑是不可或缺的部分,她們如何在革命浪潮中獲得解放,并在這一進程中履行歷史使命,正是文學應當如實反映與傳遞的。

在對小說《暴風驟雨》進行再創造的過程中,施大畏對有關女性人物形象的情節做出了一定的刪減與改動,這對女性人物形象的重塑有一定的價值,但也有著一定局限。女性在《暴風驟雨》連環畫中占據著正面與相對中心的位置,但同時大多與凸顯故事核心主題無關的旁支末節則都被刪減,未進行更多呈現。女性人物形象也因此在《暴風驟雨》連環畫中只留下幾個單薄的篇幅,匆匆展現出女性貢獻的微薄力量及其仍不夠徹底的解放與覺醒,但卻因缺乏人物特點與多樣性而顯得扁平而生硬,獨立的女性價值觀念也并未得到體現。如何在連環畫的平面圖像中重塑女性人物形象是值得更多關注的主題,這不但是女性自身魅力的體現,也是對以男性為主體的革命力量的一次充實與延續,也是對女性同樣也可作為新時代建設者的有力論證。

參考文獻:

[1]沈其旺.中國連環畫敘事研究[M].鎮江:江蘇大學出版社,2012.

[2]杜霞.翻身道情——解放區小說主題敘事研究[M].石家莊:河北人民出版社,2006:3.

[3]周立波.《暴風驟雨》是怎樣寫的?[C]//華中師范學院中文系,編.中國當代文學研究資料:周立波專集,1979:88.

[4]周立波.暴風驟雨[M].北京:人民文學出版社,2005.

[5]中華全國婦女聯合會,編.毛澤東周恩來劉少奇朱德論婦女解放發動婦女投入生產,解決了勞動力不足的困難[M].北京:人民出版社,1988.

作者簡介:彭楚君,湖南師范大學文學院碩士研究生,主要從事中國現當代文學研究。