自動彈力線痔瘡套扎器聯合外剝內扎術治療混合痔的臨床療效分析

葉竹平

壽寧縣醫院外科,福建寧德 355500

混合痔是一種臨床常見的肛腸科疾病, 在肛腸科的疾病構成比中占約87.30%[1]。混合痔的臨床治療方式主要分為手術療法和非手術療法,據有關研究統計數據表明,我國接受非手術療法對混合痔進行治療的患者比例超過了64%,而在國外非手術治療的應用比例超過了90%,醫療水平較高的歐美國家臨床中多使用套扎法對患者進行治療。 混合痔的傳統治療手段為外剝內扎術,在臨床當中被廣泛使用,但該術式對患者造成的創傷較大,患者術后恢復速度緩慢,且復發率較高[2]。 隨著醫學科技的發展,自動彈力線痔瘡套扎器被逐漸推廣應用于混合痔的臨床治療當中[3]。 該文選取 2018 年 3 月—2019 年 3 月在該院住院治療的30 例混合痔患者的臨床資料,為對自動彈力線痔瘡套扎器聯合外剝內扎術治療混合痔的臨床療效進行分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取在該院住院治療的30 例混合痔患者為研究對象,以奇偶數的方式將患者分為常規組與實驗組,每組各15 例。 其中常規組男女比例為 10/5;年齡 22~63 歲,平均年齡(44.72±4.31)歲;病程 1~5 年,平均病程(3.46±1.32)年。 實驗組男女比例為 8/7; 年齡 23~64 歲, 平均年齡(44.59±4.83)歲;病程 2~6 年,平均病程(3.57±1.28)年。 實驗組與常規組患者資料差異無統計學意義(P>0.05),可進行比較。 該次研究通過該院倫理標準委員會的相關批準,所有患者知情且同意參與該次研究。

1.2 納入與排除標準

納入標準: 經診斷患者病情符合中華醫學會外科學會肛腸外科學組修訂的《痔診治暫行標準》中的相關診斷標準[4]。 排除標準:合并傳染性疾病患者,合并其他肛門疾病患者, 心肝腎等重要器官功能衰竭患者以及精神疾病患者。

1.3 方法

常規組采用傳統外剝內扎術對患者進行治療, 手術流程:患者取截石位,行腰腧穴麻醉,常規消毒鋪巾,使用鉗夾外痔組織邊緣,于周邊作V 型分離切口,使用7 號絲線對內痔進行結扎,而后將多余皮贅剪除,以同法將其他痔核切除,電凝止血,行常規縫合包扎,做好相應的并發癥防治措施。

實驗組采用自動彈力線痔瘡套扎器聯合外剝內扎術對患者進行治療,手術流程:患者側臥,對患者直腸與肛管部位行常規消毒,將齒狀線與內痔塊暴露,將負壓吸引頭與吸引器連接后, 使用自動套扎器對患者黏膜及黏膜組織進行套扎,利用負壓將組織吸入槍管內,在負壓值處于0.08~0.10 MPa 時將負壓口松開,釋放套扎組織,而后采用外痔切除術將混合痔切除,以常規結尾處理,做好相應的并發癥防治措施。

1.4 觀察指標

對實驗組與常規組患者的手術以及恢復情況進行觀察記錄,手術及恢復情況包括手術時長、術中出血量、創面愈合時間以及住院時長。采用視覺模擬評分法(VAS)對兩組患者術后24 h 以及術后排便的疼痛程度進行評分,10 分制,分值越高,痛感越強。 對兩組患者術后疼痛持續時間進行統計記錄。 對兩組患者術后并發癥的發生情況進行統計記錄,并發癥包括尿潴留、肛門疼痛以及切緣水腫。

1.5 統計方法

采用SPSS 24.0 統計學軟件對數據進行分析,計量資料用均數±標準差()表示,行 t 檢驗,計數資料采用[n(%)]表示,行 χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

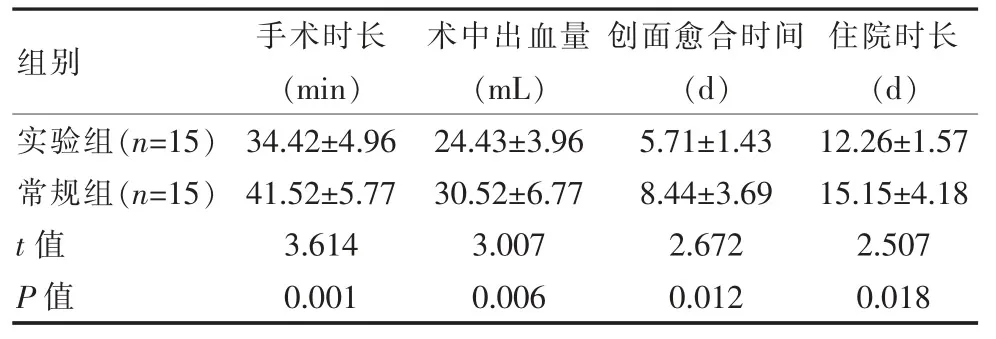

2.1 實驗組與常規組患者的手術以及恢復情況

實驗組的手術時長、 創面愈合時間以及住院時長均短于常規組,術中出血量少于常規組,且兩組患者的差異有統計學意義(P<0.05),見表 1。

表1 實驗組與常規組患者的手術以及恢復情況比較()Table1 Comparions of surgery and recovery of patients in experimental group and routine group()

表1 實驗組與常規組患者的手術以及恢復情況比較()Table1 Comparions of surgery and recovery of patients in experimental group and routine group()

?

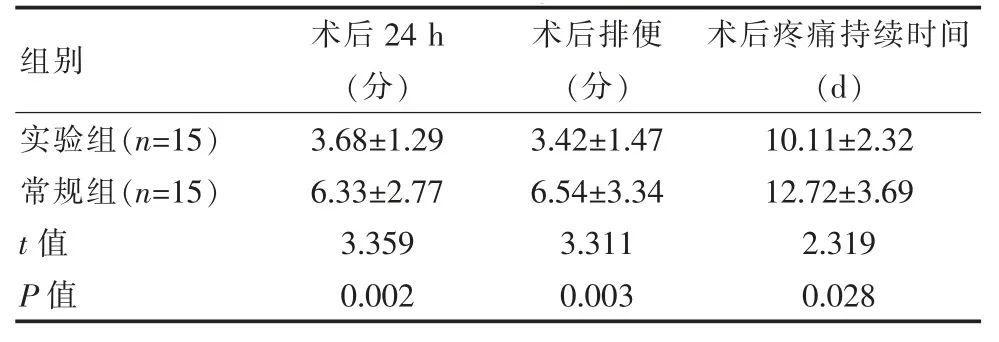

2.2 實驗組與常規組患者術后24 h 以及術后排便的VAS 評分以及術后疼痛持續時間

實驗組術后24 h 以及術后排便的VAS 評分低于常規組,術后疼痛持續時間短于常規組,且兩組患者的差異有統計學意義(P<0.05) ,見表2。

表2 實驗組與常規組患者術后VAS 評分以及術后疼痛持續時間比較()Table 2 Comparions of postoperative VAS scores and postoperative pain duration of patients in the experimental group and the routine group()

表2 實驗組與常規組患者術后VAS 評分以及術后疼痛持續時間比較()Table 2 Comparions of postoperative VAS scores and postoperative pain duration of patients in the experimental group and the routine group()

組別 術后24 h(分)術后排便(分)術后疼痛持續時間(d)實驗組(n=15)常規組(n=15)t 值P 值3.68±1.29 6.33±2.77 3.359 0.002 3.42±1.47 6.54±3.34 3.311 0.003 10.11±2.32 12.72±3.69 2.319 0.028

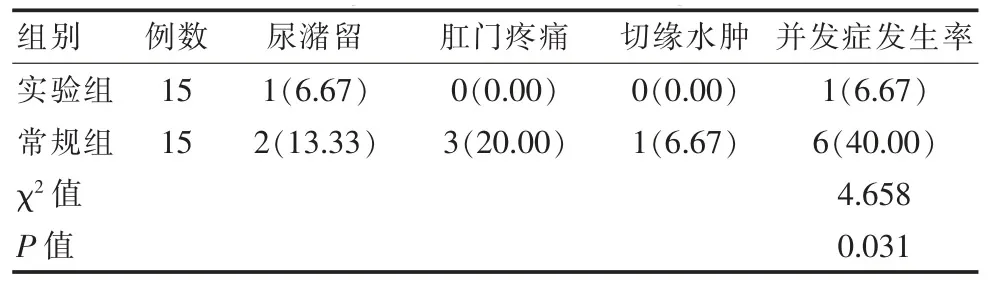

2.3 實驗組與常規組患者術后并發癥發生情況

實驗組并發癥發生率比常規組低33.33%, 兩組患者差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

3 討論

據有關研究數據顯示, 混合痔的發病率較高, 可達50%以上[5],在湖南、四川等嗜辣地區該病癥的發病率還會進一步上升[6]。 混合痔的發病機制還未統一,學術界中目前主要有兩種學說, 分別為靜脈曲張學說以及肛墊下移學說[7],其中肛墊下移學說在 1975 年由Thomson 首次提出,在當前是最受支持的學說[8]。 肛墊下移學說認為混合痔的治療關鍵在于修復下移肛墊[9]。

表3 實驗組與常規組患者術后并發癥發生情況比較[n(%)]Table 3 Comparin of postoperative complications in the experimental group and the routine group[n(%)]

傳統的外剝內扎術能夠對患者的外痔以及內痔進行有效處理,操作簡易,且治療效果明顯[10],但同樣存在手術創傷大、術中出血量多以及患者恢復時間長等缺點[11],且在對痔核進行剝離時,未對肛墊進行保護,還會對肛墊造成破壞,導致患者肛門的精細控便能力下降,術后患者容易出現失禁、肛門滲漏等情況[12]。 在該次研究中應用傳統外剝內扎術的常規組患者手術時長、創面愈合時間、術后疼痛持續時間以及住院時長均長于應用自動彈力線痔瘡套扎器聯合外剝內扎術進行治療的實驗組, 術中出血量多于實驗組,差異有統計學意義(P<0.05)。 自動彈力線痔瘡套扎器是由傳統痔瘡套扎器改良發展而來的[13],該器械的彈力較好且耐用性強, 能夠借助負壓對內痔進行有效結扎, 能夠有效減小手術造成的創面, 消除痔核脫垂癥狀,并降低肛管靜息壓,且不會對肛墊產生破壞,降低了術后發生不良反應的風險, 對患者術后肛門括約肌功能的恢復十分有利[14]。 該次研究中實驗組的術后24 h 以及術后排便的VAS 評分低于常規組, 并發癥發生率比常規組低 33.33%,差異有統計學意義(P<0.05)。 在胡迪波[15]的研究結果中對照組的手術時間、術中出血量、創面愈合時間以及住院時間均多于觀察組, 術后24 h 和術后排便的疼痛VAS 評分、術后疼痛持續時間均高于觀察組,不良反應發生率比觀察組高31.13%, 差異有統計學意義 (P<0.05),該次研究結果與胡迪波的研究結果一致,充分說明自動彈力線痔瘡套扎器聯合外剝內扎術能夠對患者身體恢復起到明顯的促進作用,具有更高的手術安全性,能夠明顯減輕患者術后的疼痛感,減少并發癥的發生。

綜上所述, 自動彈力線痔瘡套扎器聯合外剝內扎術能夠有效改善混合痔患者的病情, 值得在臨床上廣泛推廣應用。