復方倍他米松注射液穴位注射治療四肢頑固性皮膚病臨床研究

邢榮貴,劉冰梅,夏立杰,程雪,郭亞南

黑龍江省醫院皮膚科,黑龍江哈爾濱 150000

頑固性皮膚病主要是由于患者局部皮膚在出現病變后,皮損嚴重、久治不愈,而且反復發作,從當前的醫學角度出發,認為主要與患者的過敏體質、自身免疫力以及周圍生活環境有著直接的關系[1]。 對于四肢頑固性皮膚病來講, 主要是由于患者自身的因素和外界環境的影響下導致的, 與神經因子和免疫障礙有著直接的關系, 治療困難,而且在治療后還會出現反復發作的現象,降低患者的生活質量。 相關研究數據表明[2],在治療四肢頑固性皮膚病患者中, 復方倍他米松注射液穴位注射治療能夠取得顯著的效果。 穴位注射治療是將藥物自身的效用與中醫針灸理念結合在一起的治療方式, 在此治療方法的運用下,能對具體的病變位置發揮更大的效用。 該文以四肢頑固性皮膚病為例, 探究復方倍他米松注射液穴位注射治療的臨床療效,選取該院2016 年8 月—2019 年5 月收治的100 例四肢頑固性皮膚病患者, 實行復方倍他米松注射液穴位注射治療與常規治療, 對比觀察兩種治療方式的臨床療效。 現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取該院收治的100 例四肢頑固性皮膚病患者為研究對象,根據患者治療方法之間的差異分為50 例常規組和50 例實驗組。 采用復方倍他米松注射液進行治療的為常規組; 采用復方倍他米松注射液穴位注射進行治療的為實驗組。常規組男27 例,女23 例;年齡最大為65 歲,年齡最小為 35 歲,平均年齡為(50.43±7.36)歲;病程 5 個月~13 年,平均病程(6.63±2.37)年。 實驗組男 26 例,女 24 例;年齡最大為66 歲,年齡最小為35 歲,平均年齡為(50.74±7.12)歲;病程 4 個月~14 年,平均病程(6.12±2.46)年。患者的基線資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準與排除標準

1.2.1 納入標準 患者均確診為四肢頑固性皮膚病,主要包括四肢神經性皮炎、皮膚淀粉樣變、慢性濕疹;患者出現皮疹的部位遍布于四肢, 且在近期并未接受糖皮質激素藥物治療;該實驗已經獲得該院倫理委員會的批準;患者均同意參與該次研究;患者的各項指標符合實驗要求;患者治療依從性高[3]。

1.2.2 排除標準 患者處于妊娠階段或者哺乳階段;患者患有嚴重的精神疾病、傳染性血液疾病;患者的各項臨床指標不符合該實驗要求;患者對該實驗采用治療藥物過敏[4]。

1.3 方法

在兩組患者入院后,均給予患者絕對的休息,做好各項檢查工作,調節患者酸堿度平衡以及水電解質平衡,針對患者的病情以及皮膚病變程度做好監測工作。

常規組采用復方倍他米松注射液進行治療, 給予患者肌肉注射得寶松 [復方倍他米松注射液 (國藥準字J20140160)]1 次/d,劑量在 1 mL/次左右,根據具體的臨床情況適當地調節藥物劑量。

實驗組采用復方倍他米松注射(國藥準字20140160)液穴位注射治療,在具體運用過程中,選取1 mL 復方倍他米松注射液,稀釋于25 mL 2%的利多卡因注射液當中,制成封閉液[5]。 對患者皮疹部位進行劃分,做好局部清潔工作后,根據具體皮疹部位、涉及的范圍,遵循就近取穴的原則,選取患者的內關、外關、曲池、合谷、肺俞、昆侖、足三里、三陰交、膈腧、血海以及太溪穴等穴位,將吸有藥液的注射器針頭插入患者對應的穴位進行提插捻轉, 回抽無回血時注入藥液,并按壓片刻。 劑量不可超過1 mL/次,隨著患者病情的發展來降低治療次數, 對比分析兩組患者的治療效果[6]。

1.4 觀察指標及療效判定標準

比較兩組患者實施藥物治療后不同期間出現的瘙癢癥狀、皮膚生理功能以及治療有效率。 患者瘙癢癥狀的評分從實施治療1、3、6 周后來進行比較[7]。患者的皮膚生理功能從治療后患者皮膚角質層含水量、 經表皮水分流失、皮膚油脂來進行比較。 患者的治療有效率以治愈、有效、無效為判定依據。 治愈:患者皮損部位的面積減少為原來的3/5及以上; 有效: 患者皮損部位的面積減少為原來的2/5 左右;無效:患者皮損部位的面積減少為原來的1/5[8]。

1.5 統計方法

采用SPSS 24.0 統計學軟件對四肢頑固性皮膚病患者的數據資料進行統計分析,計量資料以()表示,采用t 檢驗;計數資料以[n(%)]表示,采用 χ2檢驗, P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

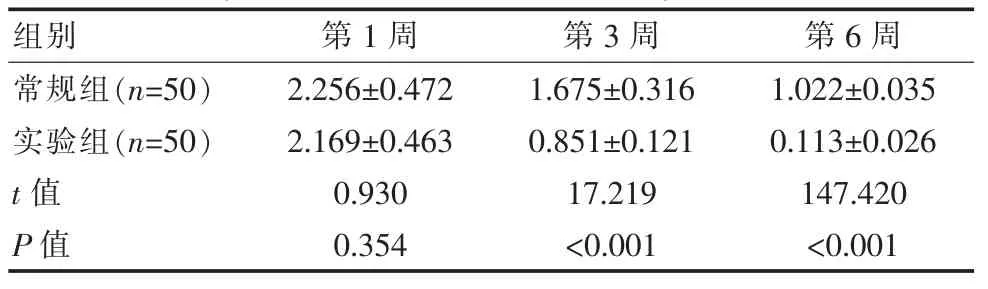

2.1 瘙癢評分

隨著治療時間的推移, 在第3 周和第6 周兩組患者的瘙癢評分差距逐漸增加, 實驗組患者瘙癢癥狀的評分得到了顯著的改善,差異有統計學意義(P<0.05)。 見表1。

表1 兩組患者實施治療后瘙癢評分對比[(),分]Table 1 Comparison of pruritus scores between the two groups of patients after treatment[(),points]

表1 兩組患者實施治療后瘙癢評分對比[(),分]Table 1 Comparison of pruritus scores between the two groups of patients after treatment[(),points]

組別 第1 周 第3 周 第6 周常規組(n=50)實驗組(n=50)t 值P 值2.256±0.472 2.169±0.463 0.930 0.354 1.675±0.316 0.851±0.121 17.219<0.001 1.022±0.035 0.113±0.026 147.420<0.001

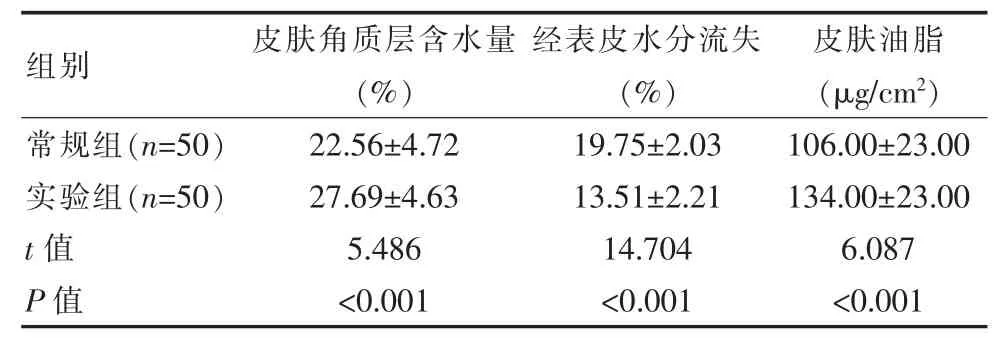

2.2 皮膚生理功能

實施治療后,實驗組的皮膚生理功能明顯出現好轉,與常規組相比護理效果更佳,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 2。

表2 兩組患者的皮膚生理功能對比()Table 2 Comparison of skin physiological functions of the two groups of patients()

表2 兩組患者的皮膚生理功能對比()Table 2 Comparison of skin physiological functions of the two groups of patients()

組別 皮膚角質層含水量(%)經表皮水分流失(%)皮膚油脂(μg/cm2)常規組(n=50)實驗組(n=50)t 值P 值22.56±4.72 27.69±4.63 5.486<0.001 19.75±2.03 13.51±2.21 14.704<0.001 106.00±23.00 134.00±23.00 6.087<0.001

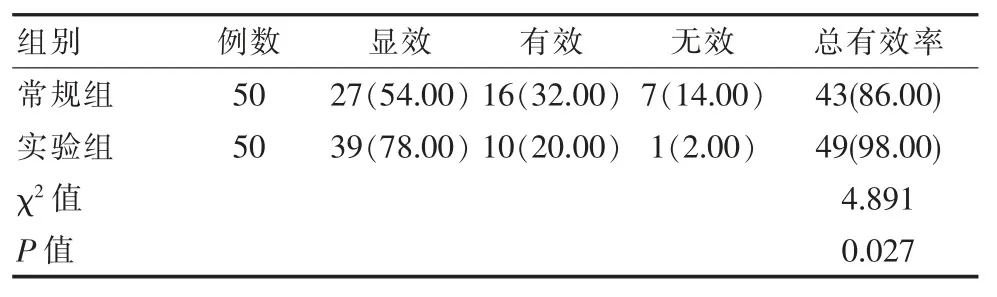

2.3 治療有效率

實驗組治療后的總有效率98.00%高于常規組86.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。 見表 3。

表3 兩組患者治療有效率對比[n(%)]Table 3 Comparison of effective treatment rates between the two groups of patients[n(%)]

3 討論

在該研究中, 所采用的復方倍他米松注射液屬于糖皮質激素藥物,藥效較強,藥物成分包括二丙酸倍他米松以及倍他米松磷酸鈉, 藥效發揮快, 也有利于機體的吸收,能夠有效作用于患者發生病變皮膚位置,能夠對局部產生的炎癥因子發揮抑制和抵抗的功效。 在協同利多卡因的作用下,進行倍他米松注射液穴位注射治療,能夠有效地緩解患者產生的局部瘙癢癥狀, 避免患者用手抓撓的過程中,擴大病變面積,不利于整體的治療效果[9]。 在進行穴位注射治療的過程中,盡量以空腹注射為主,為避免引起局部不良反應的現象, 要在實施治療后密切的觀察患者的情況,盡早予以預防干預,將不良反應降低至最小范圍內。 要注意的是,在實施治療期間,保證患者衣著寬松, 要管控好患者的飲食, 禁止食用一些辛辣刺激的食物,增強患者免疫力,指導患者適當進行運動,避免接觸致敏物,從根本上降低患者后期復發的概率。

研究結果表明, 實驗組在常規組基礎上采用復方倍他米松注射液穴位注射治療四肢頑固性皮膚病, 相對于常規組采用的治療方式, 實驗組四肢頑固性皮膚病患者與常規組皮膚瘙癢癥狀緩解的時間進行比較, 在第1 周內,兩組患者的臨床數據差異無統計學意義(P>0.05),在實施治療后的第3 周和第6 周,數據差異逐漸增加,實驗組為(0.851±0.121)分、(0.113±0.026)分;常規組為(1.675±0.316)分、(1.022±0.035)分,實驗組患者皮膚瘙癢癥狀出現明顯好轉,治療后的皮膚生理功能與常規組相比,實驗組皮膚角質層含水量、經表皮水分流失、皮膚油脂分別為(27.69±4.63)%、(13.51±2.21)%、(134.00±23.00)μg/cm2; 常規組分別為(22.56±4.72)%、(19.75±2.03)%、(106.00±23.00)μg/cm2,實驗組發生明顯好轉, 總體的治療有效率98.00%(49/50)高于常規組 86.00%(43/50)(P<0.05)。 這與霍偉紅[10]的研究結果: 治療組治療總有效率87.50%明顯高于對照組70.73%(P<0.05),基本一致。這說明其藥效更佳,在治療四肢頑固性皮膚病中發揮著很好的療效。

綜上所述,在治療四肢頑固性皮膚病患者時,復方倍他米松注射液穴位注射治療四肢頑固性皮膚病有著明顯的療效,在改善患者皮膚生理功能的同時,整體治療效果更高。