跨文化傳播視角下史詩《布洛陀》外譯的理論維度*

⊙ 張 羽

(華中師范大學外國語學院 湖北武漢 430079;百色學院外國語學院 廣西百色 533000)

一、跨文化傳播視角下的文化翻譯與傳播研究

跨文化傳播是人與人、族群與族群、國家與國家之間必不可少的活動,它維系了社會結構和社會系統的動態平衡,推動了人類文化的發展和變遷。跨文化傳播學(intercultural communication)著眼于全球視野,將傳播定義為“人們所從事的影響他人的行為”,關注“傳播與文化之間的協同作用”,即關注“來自不同文化背景的各類主體從事以交流思想、共享信息、溝通視角為目的的傳播活動的實際過程”[1]。翻譯在本質上是一種傳播行為,譯者是溝通不同文化的中介者,他們在轉換和傳播信息過程中所進行的信息選擇和處理也同樣涉及跨文化傳播行為的語用學、哲學、政治和倫理學等問題。跨文化傳播學為翻譯研究提供描述翻譯本質、目的、價值和功能,以及翻譯主體作用和解釋翻譯現象的新視角。正如讓·德利爾和朱迪斯·伍茲沃斯在《歷史上的譯者》中講到的:“自從人類發明了書寫系統,譯者就擔負起在不同國家、種族、文化和洲際間構筑溝通橋梁的使命。他們具有穿越時空、溝通過去與現在的能力。他們使特定文本獲得了普遍的聲望”[2]。

隨著我國文化強國方針的提出,推動少數民族先進文化對外傳播成為“展現真實、立體、全面的中國,提高國家文化軟實力”的重要戰略。然而,外國文化譯入和中國文化譯出之間存在著嚴重的不平衡。這種不平衡現象在少數民族典籍譯介方面,表現得更為突出。根據魏清光統計,“從清末至今,我國只有11部少數民族典籍被翻譯至國外”。[3]這一現象激發國內學者從跨文化傳播視角重新審視文化翻譯與傳播歷程。另一方面,在西方學界,20世紀中期以來的全球史學模式,伴隨70年代新文化史而來的史學“文化轉向”以及翻譯研究本身的“文化轉向”,也使得西方學者將目光投向跨文化傳播視角下的翻譯研究。國內外對相關研究的關注具體表現在宏觀、中觀和微觀三個層面。

宏觀層面上,文化翻譯與傳播的本質和學科歸屬、制約因素、發展路向成為學界研究的焦點。許鈞認為文化翻譯與傳播的本質是“以兩種語言為本體的雙向交流,受到歷史、文化、社會、政治、詩學觀等多種內部和外部要素的共同影響與制約”[4]。王宏印概括了典籍翻譯的“三大階段”和相應的“三重境界”,即“奠基時期”與“我族中心主義”境界、“擴張時期”與“多族共和主義”境界以及“外傳時期”與“世界主義”境界[5]19,并提出了“研究、翻譯和創作三結合”[6]的發展路徑。魏清光提出少數民族典籍對外譯介的五大路徑,即“對外經濟交往路徑”“外交關系路徑”“區域性合作組織路徑”“‘一帶一路’路徑”和“中國周邊路徑”。[7]廖七一提出了“文化勢差”的概念,提示學界應關注翻譯主體和受眾群體的文化心態,原文和譯文的文化形象,“洞悉文化之間交流的規律,確定典籍翻譯的文化功能”,并把“目的語文化的接受語境”研究作為“選擇翻譯原則、翻譯策略和譯文表現形式”的依據。[8]4-8

中觀層面上,西方對中國少數民族史詩的譯介可以追溯到18世紀70年代對《格薩爾》的譯介活動。但是西方相關翻譯研究中,卻很少有關于我國少數民族典籍翻譯問題的內容,也幾乎沒有直接論述這類翻譯的理論研究。可喜的是,少數民族典籍的外譯研究在國內學界逐漸受到重視。如,馬祖毅編著的《中國翻譯通史》、鄒振環的《20世紀中國翻譯史學史》已經涉及少數民族文化典籍的記錄、出版和民漢互譯的情況。王宏印在其著作《中華民族典籍翻譯研究概論——朝向人類學翻譯詩學的努力》中,單獨設置一章介紹壯族典籍《布洛陀史詩》文化工程以及國內英譯本的基本情況和翻譯模式。[9]

雖然直接論述少數民族典籍翻譯的成果較為罕見,但是中西方翻譯研究的理論和方法值得少數民族典籍翻譯研究借鑒。Mona Baker撰文分析了語用學和語言人類學意義上的語境和語境化觀念,并檢視這種語境觀念在多大程度上影響了口筆譯實踐。他認為密切關注在譯本產生和接受中的語境化過程以及口譯話語,比任何靜態的語境變量羅列更能詳細和全面地揭示參與者的目標和意識形態定位。[10]譚業升的專著探討了創造性翻譯的認知路徑與認知制約,重點關注言語主體或譯者的認知過程和認知能力在翻譯識解和表達意義過程中的運行機制。[11]1-2Anthony Pym提出的“共有系統”(regime)理論、“交互文化”(interculture)概念,更新了學界對翻譯系統、譯者文化歸屬的認識。Lawrence Venuti提出了異化翻譯的概念,并對歷史上主張異化翻譯的譯者和相關的翻譯事件進行分析描述,指出歸化和異化是相互依存的關系,異化的程度取決于文化交流過程中不同權力主體之間的較量,它對于彰顯民族主義、建構民族文化身份有重要的作用。[12]如果說Venuti是從解構主義的反文化霸權主義角度呼吁譯者現身,那么Andre Lefevere則是從后馬克思主義視角提出了在“影響作品接受和傳播”方面,譯者及其他翻譯中介者“至少擁有和作者同等的重要性”[13]1。贊助人、意識形態和詩學傳統等因素的綜合作用使得翻譯成為一種改寫,甚至是操控行為,并決定了作品的生命力和命運。[13]14-15他的這一觀點對少數民族典籍翻譯和傳播策略選擇具有啟發意義。無獨有偶,王志勤、謝天振從譯入和譯出的差異角度反思中國文化在走出去過程中遭遇的困境,主張必須“認清譯介的規律,考慮譯入語讀者對翻譯家的認可程度,了解譯入語國家的社會因素、意識形態、占主導地位的文學觀念,正視接受環境的時間差和語言差問題,站在冷靜的立場進行理性思考”[14]。在研究方法方面,王宏志的《翻譯與近代中國》采用文化史書寫模式,聚焦翻譯與政治的關系,深入剖析對近代中國歷史發展有重大影響的外交、商貿、戰爭方面的翻譯個案,從全新的視角解讀翻譯事件的原因和影響,得出了許多獨到的見解。[15]

微觀層面上,少數民族文學典籍翻譯與傳播研究已經受到學界的關注,梁真惠《瑪納斯翻譯傳播研究》、王治國《集體記憶的千年傳唱:〈格薩爾〉翻譯與傳播研究》、張媛《〈江格爾〉翻譯研究綜述》、邢力《〈蒙古秘史〉多維翻譯研究——民族典籍的復原、轉譯與異域傳播》、李寧《跨越疆界,雙向構建——〈福樂智慧〉英譯研究》等一批少數民族文學典籍翻譯研究成果相繼問世。在這些翻譯與傳播個案研究中,研究者們不約而同地將譯介研究置于跨文化傳播時空中,并綜合運用語言學、人類學、文學等的理論和方法對少數民族典籍的文本化過程和域內外翻譯傳播進行梳理、分析和評價。

這些新的研究態勢,為史詩《布洛陀》的外譯提供了理論視角、研究方法和發展路向方面的指導。

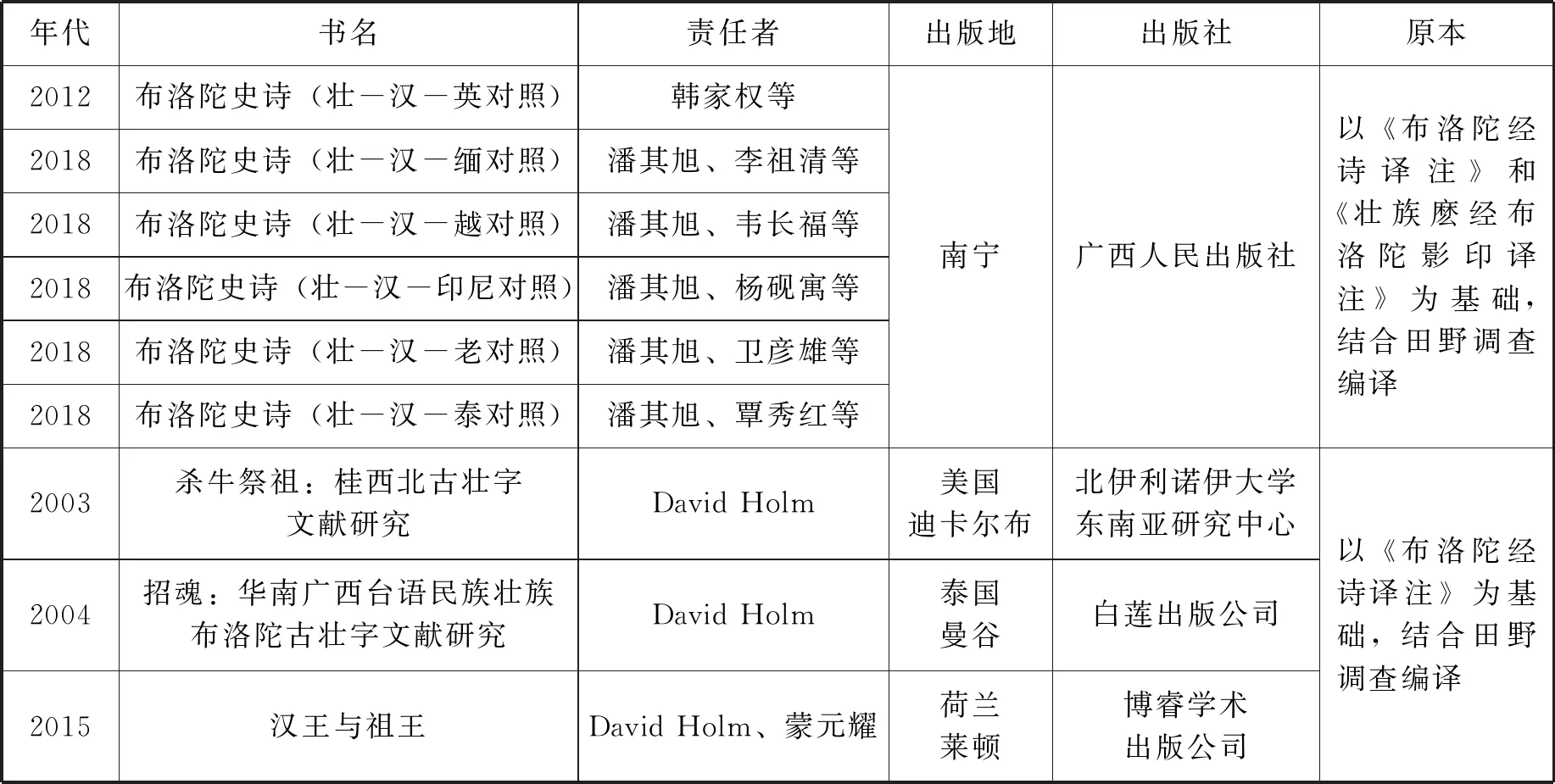

二、史詩外譯譯本

目前,已出版的《布洛陀》史詩譯本有韓家權翻譯團隊的《布洛陀史詩》(壯-漢-英對照)、潘其旭翻譯團隊的《布洛陀史詩》緬甸語、越南語、印尼語、老撾語、泰語的壯漢外語對照譯本和賀大衛(David Holm)的三個壯-英對照節譯本,具體情況,如表1所示。

表1 《布洛陀》史詩外譯本情況

三、《布洛陀》史詩外譯的理論維度

(一)史詩本體與版本的再認識

2016年David Elton Gay在其對《漢王與祖王》的書評中,對賀大衛譯本的原文版本提出質疑。他說“原本的來源渠道多樣,既有口頭文本又有多個書面手抄本,然而這些文本都與史詩口頭傳播實際不符。”[16]實際上,Gay提出的就是有關史詩本體的問題。最大限度地再現史詩原發意義上的文化創造性,必須深化對史詩本體的認識。口傳史詩具有獨特的詩性特征和表演性特征,這些特征在表演過程中又處于不斷流動、變化的狀態。如何認識口傳史詩的本體?口頭程式理論認為史詩內在的、穩定的本質和精髓就是程式。Millman Parry總結出各種語言結構程式[17]8-18,并提出了程式系統的概念,即由不同類型但彼此之間存在語法、韻律和節奏上相互聯系的一組程式模塊組成的可替換的模式。[17]276Albert B.Lord致力于研究故事歌手創作、學習、傳播史詩的方式。他認為史詩的穩定性并非體現在“措辭”和“故事的次要組成部分”之上,因為“語詞的使用在每次表演中都是不同的”,而是在于其“穩定的敘事框架(the stable skeleton of narrative)”。[18]神話原型研究中的母題和原型研究則是從敘事結構和集體無意識角度解析史詩的本體。林安寧利用《民間文學母題索引》對《漢王和祖王》神話進行母題分析,認為“‘漢王報復祖王’‘發動洪水’……等神話母題”,具有“確立漢王權威,體現祖王神性”的作用,并體現了“壯族的瘟疫災難記憶、太陽崇拜和農作物崇拜等文化”。[19]原型理論認為原型是由遺傳獲得的,不因時代、種族、文化而異的集體無意識觀念、圖式等,具體可分為人物、事件、心理結構原型等。[20]這種集體無意識原型是構成史詩敘事框架的心理基礎。認知語言學的典型理論、認知模型理論對認識史詩的本體也具有一定的啟示意義。人們對事物典型特征的認識和認知模型的形成高度依賴于地方性知識,也就是依賴于人們所處的歷史文化語境。例如,對于“水果”概念的理解,熱帶地區的人們可能認為榴蓮最具有代表性,而溫帶地區的人們可能認為答案是蘋果。而熟悉歌圩場景的人會很容易理解史詩中古歌部分的情節和表演情境。這些都是根植于人們認知和心理層面的史詩本體要素。根據《布洛陀》史詩的實際,無論是語言結構、主題和故事類型、表演(創作)程式,還是認知、心理結構原型,都僅是史詩的外在表現形式,史詩的本體要素還應該包括其精神實質,無論史詩的語言形式、表演形式等如何變換,其所傳達的民族精神內涵應該是恒定的內核。

史詩本體的外化形成源文、原文和異文等多種文本形式。對于這幾個概念的理解,學者們已經做了詳盡的闡釋,這里便不再贅述。但它們與本體之間的關系值得注意,即它們脫胎于史詩本體的口頭形式,然而口頭文本一旦固定為書面形式,其口頭傳統就消失殆盡了。

另外,國內外譯者的譯介方式需要在概念和理論上加以區分。首先,在國外譯介方面,黃中習認為賀大衛身兼“民族語言文化的學習者、文化收集者”“文化翻譯解說員、文本化編者和深度翻譯者”五種角色。[21]然而,賀大衛雖能用壯文進行日常會話,但還不能自行解讀原文。因此,他的翻譯必須逐行甚至是逐字借助于布麼及其親屬、相關知情人士或壯學學者的解讀[22]41-46,有一定程度的口譯筆述和轉譯的性質,即前者將原文翻譯成易懂的現代壯文或英文,再由賀大衛基于前者的解釋進行翻譯。其間經歷了古壯字手抄本——現代壯文(或英文)講解——英譯的符號轉換過程。他的翻譯與壯族學者的域內原譯行為存在差異。壯族譯者身處本民族文化語境中,并且翻譯團隊成員黃子義就出身于麼公家族,在原文解讀和田野調查方面有先天的優勢,不必像賀大衛那樣逐字逐行依靠咨詢、解釋才可以翻譯。

(二)外譯主體選擇

《布洛陀》史詩的譯介正是處在王宏印概括的第三時期,即“海外漢學與中國學的建立和相互影響的時期”,表現為“世界主義”境界。[5]24就是在這一背景下,來自美國的中國西南臺語支民族語言、文學和信仰研究學者賀大衛,于2003—2015年間翻譯出版了《布洛陀》史詩的3個節譯本。國內方面,2012—2018年間相繼出版了英語、緬甸語、越南語、老撾語、印尼語、泰語與壯語、漢語對照的《布洛陀史詩》外譯叢書。在這兩類譯介中,中外譯者的合作僅僅體現在國外譯者的第三個譯本中,國內學者作為第二作者,負責“轉寫黃子義唱誦的經文,用漢語為文本中的詞匯編制初步的注釋,草擬初步的文本和民族志注釋”。[23]但是,在譯本的壯文本注釋中,人們會發現個別解讀有待商榷。比如,譯本《殺牛祭祖》文本1的第1行“Cingj dojdeih fa yungh”中的“fa yungh”被解讀為“在籬笆旁邊”,而實際為“陰間”;又如第22行“Cingj boux baek dongh genq”的“genq”被解讀為“穩當的”,而實際上是“堅硬的”。[22]60并且賀大衛也坦言“有相當數量的詩行,覃劍萍(布麼覃茂德的女婿,賀大衛的信息提供者之一——筆者注)無法解讀,而另外一些解讀起來也遇到各種困難”,在這種情況下,他只能按照他認為最可能正確的解讀進行翻譯。[22]58-59出現這種情況,一方面是由于古壯字沒有經過正字法、標準化過程,異體字很多,另一方面是因為源發地和傳播區布麼師承關系的封閉性、保守性,造成不僅非布麼圈內人無法準確理解和解讀,而且不同傳承關系的布麼之間也無法準確理解和解讀他人文本。因此,國外譯者處于文本解讀的劣勢一方,解讀有錯漏是難免的。然而,其優勢是熟悉目標讀者的欣賞習慣、審美情趣、圖書市場需求等。因此,少數民族文學典籍翻譯采取中外合作的方式更有助于將民族文化的真實風貌傳播出去。但是,怎樣的合作模式能夠最大限度地發揮我國譯者的主體性,又不影響譯本的可接受性,是需要進一步探討的問題。就賀大衛譯本的翻譯合作而言,我國譯者明顯處于被支配地位,是發揮工具性作用的文本整理者,而不是譯者。這種不平衡、單一向度的合作方式有待改進。

(三)翻譯實踐

在文本形式方面,國外英譯本使用了民族志詩學的研究方法和翻譯方式,并且國外譯本還融合了深度翻譯的方式。民族志詩學主張“既要關注詩歌的文本特征,又要關注情境語境中的表演特征”[24],并進行了兩個方面的實踐:(1)“聲音”再現,即使用一套符號對詩歌的副語言信息,如“停頓、音調、音量的抑揚頓挫”等進行標記;(2)“形式”再現,旨在恢復詩歌語言和表演方面的原生創造性,例如“詩行、詩節、詩句、音步、動作,甚至場景等”,提倡“將口頭詩歌視為表演”的觀念。[25]在研究任務和目標方面,民族志詩學“強調部落詩歌自身所具有的價值,而不僅是它們作為民族志材料的價值”[26]。根據上述標準,國外的英譯本保留了原文的重復、修辭特征,并使用大量注釋、評論等衍生文本信息對文本進行語境化,其中包含對史詩表演性特征的描述。并且,國外英譯本還插入“ca-sa-sa”符號(模擬打擊樂聲音)表示停頓,每部譯著還配有史詩唱誦音頻CD。與此相比,國內外譯本則忽視了對表演性特征的描述。然而,在“形式”再現方面,所有譯文,除逐字直譯的漢文翻譯外,都是以散文體形式出現,沒有再現史詩詩行五言/七言和腰腳韻的形式。

綜上,國外的英譯本較為貼近民族志詩學的翻譯理念,但是距離其翻譯標準還有一定距離。并且,在譯本類型上,各個譯本的學術性特征較為突出,不同程度地忽視了讀者閱讀感受。雖然現有的譯本接受和影響研究寥寥無幾,但是深度翻譯方式對讀者的要求確實較高。首先,他們要對壯族歷史文化、語言有足夠的興趣,并能理解相關術語、地方性知識等,又要有對史詩的欣賞偏好,還要有足夠的耐心去發現各種注釋的精到之處。這種大學教科書式的譯本,學者或研究生自然可以接受,但是,對普通讀者會有多大吸引力,有待進一步研究。

由此,引出另外一個問題,有沒有可能對深度翻譯的語境化描述進行改進,提高譯本的可接受性呢?馬琳諾夫斯基在1923年提出并論述了“情景語境”和“文化語境”對于文本理解的重要性。[27]目前,譯本對原文的情景語境和文化語境的描述是一種靜態的語境化。認識科學的相關理論可能對于呈現一種視覺化、動態化的語境化描述有啟發意義。Ungerer Friedrich和Schmid Hans-J?rg認為“‘語境’屬于心理現象,而‘情景’是指真實世界中某事態的狀態”。“語境或認知再現……至少可以通過兩種方式直接與儲存在人們長時記憶中的相關知識發生聯系”:一方面,“與語境相關的范疇知識會被提取出來,并被激活”;另一方面,“已經被激活的語境會喚醒長時記憶中與之相關的其他語境信息”。“這樣一些屬于某一方面的相互聯系的一組語境信息就構成認識模型”。[28]48-49然而,這些“認知模型不是孤立存在的,而是相互聯系構成一個網絡系統”,并且根植于人們“所處的文化背景”。[28]50-51認知詩學將理想化的認知模型劃分為命題式模型、意象圖式模型、隱喻模型和轉喻模型四類。[29]其中意象圖式類的模型較之其他幾種類型更能將語境具體化、直觀化。Gerard Steen利用意象圖式中的劇本(scenario)分析了愛情故事的認知圖式。[30]Peter Stockwell將另一種意象圖式——腳本劃分為三種類型:“情景腳本”“人格腳本”和“工具腳本”,將激活腳本的信息稱之為“觸發器(headers)”,觸發器也有四種類型,分別為“預設性觸發器”“工具性觸發器”“場點觸發器”和“內在概念化觸發器”。[31]認知翻譯學認為“言語主體基本的涉身認知能力可以幫助他們以某種特定的方式概念化和表現世界并用語言表達出來,也可以幫助他們根據語言表達重建言語產出者所意圖的場景,而基于這種基本認識能力在語言交互過程中形成的概念化關系就是識解關系。從單位到話語的跨越需要依托語境下的動態概念化或識解”。[11]189認知翻譯學不僅可以對翻譯過程中的識解規律進行學理性描述,應當也可以利用這些規律進行譯本的語境化建構,助推讀者與語境的交互,幫助讀者識解譯本。那么,跳出文化人類學的視野,從認知和心理學角度,我們可以為“言語產出者所意圖的場景”進行認識模型化的描述。認識模型根植于人們長時記憶中的文化模型,是動態的、流變的,并由于其自身的網絡特性,可以在人們頭腦中形成圖式化的場景。因此,我們有理由相信認知模型可以替代靜態的文字描述對譯本施加語境化,實現動態化、視覺化的語境闡釋和表演性特征再現,例如,布麼演唱時的副語言信息、道具使用、舞蹈動作,咒語等。

(四)翻譯與傳播策略

賀大衛的民族志詩學的研究方法和翻譯方法對民族文化身份建構、突出譯者的主體性,無疑有其長處,但是,字對字的教科書式的翻譯卻不利于譯本的接受。目前,西方普遍接受的中國經典文學,仍然根深蒂固地停留在古典散文(如《論語》《莊子》《道德經》等)、詩歌(如《詩經》、唐詩宋詞等)、戲劇(如《西廂記》《牡丹亭》等)、小說(如《紅樓夢》《水滸傳》等)方面,除少數當代文學作品(如莫言作品)和少數民族典籍(三大少數民族史詩)等外,其他文學作品,特別是少數民族文學典籍,幾乎是在西方學者和讀者的視野之外。因此,通過改寫、改編、譯創推動我國少數民族文學經典化,是有利于將中國少數民族文化“走出去”推向縱深、長遠發展的有效途徑。楊洪承認為:文學的經典化是對作品“文學價值的確定,同時也是找尋一種文學存在和表達的歷史敘述”。而傳統意義上三大文學經典要素是:“具有長時段被廣泛閱讀的歷史性、價值意義的思想性及獨特審美特質的藝術性”,同時,文學經典化標準的主要特征是與時俱進。[32]對少數民族文學典籍的研究不能僅僅停留在檔案性搜集、整理和基于此種文本化的歷史文化、文學、語言等方面的研究。因為,正如Andre Lefevere所說:作品由于改寫才有長遠的生命力;忠實于《布洛陀》史詩本體,對其中蘊含的壯民族精神、文學、文化價值等的深度挖掘和改寫或改編或將成為下一階段該典籍研究與翻譯的重點。在這一過程中,考察譯本接受情況和經典化問題,必須要考慮“改寫翻譯、選集化、史學編纂、翻譯批評、譯本編輯”的影響。[13]扉頁

文化雖沒有高低貴賤之分,但是存在“文化勢差”,這種現象是制約我國少數民族文化傳播的因素之一。廖七一將這一現象描述為:文化總是趨向“從高勢能向低勢能輻射,從‘強勢’文化向‘弱勢’文化流動”。正是這一現象阻礙文化交流以平等、互利、共贏的方式進行。[8]5如何搭建一個適合我國少數民族典籍對外傳播的空間,營造平等的、民主的翻譯生態環境是擺在學者面前的一個主要課題。從翻譯作為跨文化傳播活動的本質看,Anthony Pym對于譯者文化歸屬、“交互文化”及其空間、“共有系統”的論述可能是一個解決上述問題的突破口。Pym的做法是引入國際政治學的“共有系統”(regime)理論,并將其與他自己提出的“交互文化”(interculture)概念相融合,認為“譯者在文化身份上,處于原語文化和目的語文化之間的交叉地帶,即交互文化空間”。[33]177“翻譯的共有系統首先是建立在由譯者和其他中介者所構成的交互文化聯系之上”。[33]190他使用“共有系統”理論將文本外的因素,即翻譯主體、生產環節、流通環節與制約因素整合起來,認為特定的、動態的“共有系統”是各種具有等級差別的權力關系主體進行協商,并達成某種共識的場域。[33]126除了Pym,其他學者也注意到了多種文化接觸的交叉現象。著名文化學者霍米·巴巴將其定義為“混雜(hybridity)”,即“在私人和公眾場合、過去和現在,精神和社會層面都演化出一種兼質關系。這種關系質疑那種以空間上的二元對立為特征的社會經驗領域”。[34]在這種社會生活領域,“我們發現自己處于一種居中空間,在這個空間,空間與時間交叉,產生差異與同一、過去與現在、內在與外在、包容與排斥的復雜圖景”。這種居中空間的價值在于“為闡述自我的策略提供了場域,這些策略在定義社會本身的同時,引發了新的身份標志、合作創新和論爭。”[32] 1-2跨文化傳播學學者克萊默的文化融合理論強調意義整合應包含“差異之間的動態溝通”;“差異是認知和傳播的必要條件,它在跨文化傳播中得以凸顯,并在跨文化互動中以融合的方式衍生出介于不同文化之間的居中文化現象”。[35]Chen Guo-Ming,和William J.Starosta稱這種“居中”文化為“第三文化”,并提出了建構這種“第三文化”空間的五個階段,即“自我文化內溝通、人際文化間溝通、文化間修辭溝通、元文化溝通和文化內溝通”以促進跨文化人際交流。[36]這種“第三文化”空間無論是依賴于交互文化人的、處于認知結構、文化意識層面的心理或虛擬空間,還是處在多元文化交匯接觸地帶的物理空間,對于少數民族典籍翻譯生態環境建構,以及建立在其上的文化傳播都有巨大理論和現實意義。對這一文化空間的認識為人們考查譯介過程、“共有系統”內各方主體基于翻譯目的的協商、翻譯策略的選擇、平等翻譯秩序的建立、提高譯本可接受性等問題提供了新的理論視角。

四、結語

《布洛陀》史詩作為壯族歷史文化精髓的活態載體,從學術意義上講,在中國翻譯文學史和民族文學創作與翻譯史中都是重要的篇章。從文化強國戰略上講,壯族的史詩文化與東盟國家、印度相關民族文化有著深厚的淵源,通過該史詩的譯介可以有效地加強中國與東南亞國家之間的文化交流和互鑒,增進民心相通,具有推動國家軟實力提升方面的重要價值。

學界已經達成共識,少數民族典籍對外譯介是一個綜合性、復雜性的跨文化傳播活動。耿強提出“對外譯介過程不僅要考慮譯本選材、翻譯方法、營銷策略等,更需要注意目標語文化系統內部的政治、經濟和文化語境”[37]。唐康龍認為提高譯本可接受性需要學界“了解讀者閱讀習慣、審美情趣,西方圖書市場需求,推出在西方書業市場有競爭力的選題”。[38]也就是說,盲目偏重異化策略,將我國民族文化強加給國外受眾的做法不可取。譯介活動是傳播活動,同時也是生產活動,它的產出是譯本,是一種滿足人們精神需要的產品。在這個生產過程中,翻譯主體(包括國家層面、機構、企事業單位、個人)和流通主體(如出版機構、營銷機構等)屬于供方,目標市場和讀者是需方,如何更好地推動我國文化產品“走出去”,也要考慮譯本生產的供給側與需求側的矛盾,提供給目標市場和目標讀者更有效的少數民族典籍翻譯供給。將文化產品本體價值挖掘與經典化、譯本與翻譯主體選擇(如譯者的象征資本利用)、翻譯合作、翻譯與傳播策略、商業運作,信息獲取(如讀者審美情趣、閱讀習慣、圖書市場需求、國外學術熱點、以往譯本接受情況、出版社資源)、翻譯生態環境建構等統一于翻譯的供給側結構性革新之中,能夠更好地推進我國文化強國戰略的進一步實施。

*本文系2018年廣西壯族自治區哲學社會科學規劃研究課題“桂西民族典籍對外譯介與跨文化傳播研究”(項目編號:18BWW001)成果。