小提琴協奏曲《烏蘇里船歌》的美學特征

◎ 董瑩 (惠州學院)

一、小提琴協奏曲《烏蘇里船歌》的創作背景

素有“音樂之城”之稱的哈爾濱,可以說是20世紀初期西方古典音樂進入中國的窗口之一。百年來,弦樂藝術的發展格外繁榮,涌現出大批響徹國內外的藝術家。薛澄潛,便是其中最著名的一位小提琴教育家。在他七十多年的教學生涯中可謂碩果累累,桃李滿天下。他的眾多弟子分布在海內外著名交響樂團、音樂學院與藝術團體。薛澄潛更是一位當代杰出的作曲家,在其幾十年的藝術生涯中,創作改編了大量膾炙人口、具有中國民族特色的小提琴作品。例如《烏蘇里船歌》、《中原暢想曲》、《紅軍哥哥回來了》、《故鄉的回憶》、《蒙古舞曲》等。《烏蘇里船歌》極具民族特色的旋律,加上小提琴的完美演繹,似乎把人們帶到了一個如詩如畫的意境當中。歌唱家郭頌演唱的該曲,許多人都耳熟能詳,而小提琴版的創作是薛澄潛專門為“哈爾濱之夏”所作,樂曲準確地表現了世代流傳在烏蘇里江流域赫哲族中的民間曲調《狩獵的哥哥回來了》。2017年8月,著名音樂家祖賓指揮以色列愛樂樂團、哈爾濱交響樂團和深圳交響樂團在哈爾濱舉辦了一個專場音樂會。小提琴家薛蘇里與梅塔合作,演奏了這首《烏蘇里船歌》。在指揮家的帶領下,樂隊形成了層次豐富的交響立體架構,這首古老船歌,在演奏家們的精心準備下,升華為中國音樂的圖騰向世界展示。

二、作品的結構及美學特征分析

(一)“物我同一、情景相即”的美學特征

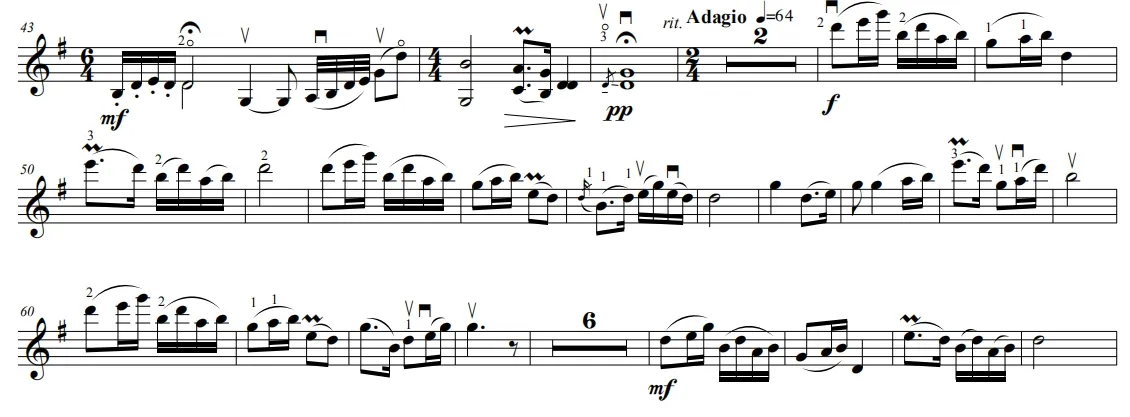

全曲共分為三個部分。首先是根據民歌旋律改編的引子部分,采用G宮調式。首先由交響樂團弦樂聲部引入主題,接下來的小提琴獨奏旋律發揮了“女高音”的樂器特點,和弦及連音、單雙音之間的連接非常緊湊,并與豎琴演奏交相輝映,給人一種意境深遠的感受。弓法與其指法也根據原民歌歌詞的聲調來確定。

引子部分的許多連音演奏,在小提琴技術上也可稱之為“打指”演奏,民族樂器二胡中,也有許多類似的形式。雖然小提琴屬于西洋樂器,但在傳入我國后作曲家們便對其演奏方式及技巧進行深入分析,并找到適合演奏民族音樂作品的最好途徑。在中國傳統美學觀念中,往往采取一種含蓄的態度,達到表現所謂“弦外之音”的效果。通過一些平緩、優雅的旋律表現出一種“遠離人世煩惱的瀟灑自由之情調上”,從而引發人們產生更為豐富的感受,使他們從中體會到更多更豐富的“弦外之音”,其中包括各種生活情趣,乃至哲學意味。這種含蓄的表現方式,可以說與“物我同一、情景相即”的審美情趣有著密切的聯系。①《烏蘇里船歌》的引子部分利用小提琴的演奏特性,模仿大自然的聲音,且在技術處理中和諧、自然,不矯揉造作,同時又具有一種空靈、甜美的音色。薛澄潛把自己的感情寄托在美好的自然中,孕育一種使人聽后具有美的情趣與精神優美的音樂,并讓音樂來描繪我們身邊的美景,《烏蘇里船歌》也表達了他對大自然風光的喜愛之情。薛澄潛經常對他的大齡弟子們講,演奏樂曲時要保持“平和恬淡”、“效法天道”之心②,心無旁騖。他的意思其實就是要盡量保持人對音樂的初心,盡量還原出音樂與人的情感本來的樣子,人在演奏音樂時不要有太多的功利與雜念。薛澄潛很崇尚自然之美,他把這種思想也帶進他的創作中。他喜歡寄情于大自然的美也和他的自身經歷有關,從歌舞團轉業到黑龍江后,就生活在烏蘇里江邊的饒河。江的兩岸生活著中國北方古老的少數民族——赫哲族。他們長的高大威猛,熱情好客、世代以捕魚為生,白天出海,晚上回來請朋友們圍坐篝火,吃著香噴噴的烤大馬哈魚。由于始終對這段經歷的難忘,薛澄潛便創作改編了這首小提琴曲。

接下來是作品的第一部分,主旋律非常的清晰,分別用高低八度進行演奏,好似歌曲當中的“對唱”。伴隨著琴聲,眼前浮現出一副美麗的江上畫面。這段旋律突出了小提琴演奏所具有的“線條性”“波浪性”。全曲貫穿一個非常明確的主旋律,我們可以感受到在這一樂段,由于管弦樂隊多個聲部的襯托,也使得樂曲內容非常豐富、給人的感覺很唯美、愜意。

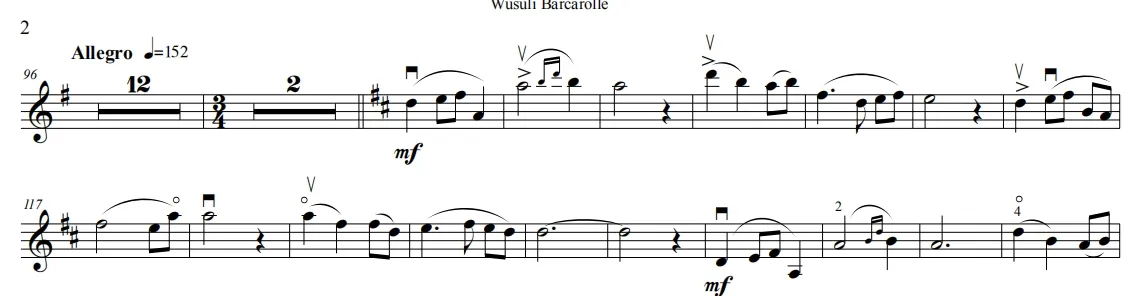

接下來的第二部分是全曲的變奏,共分為三個樂段,轉為D宮調式。從演奏技巧上來說,雖然不算很難,但要求右手運弓控制的非常好。在這一部分的c段用了附點節奏音型,突出具有邏輯性的曲式感,換弓換弦要平穩有度、沒有雜音,注意樂句之間的呼應。交響樂隊伴奏通過改變織體、音域,與小提琴聲部進行競奏、合奏的表現手法,以及借鑒西方對位的作曲手法,使整個樂段聽起來具有很強的流動性。創作這段富有線條性的旋律也是薛澄潛從中國書法藝術、繪畫藝術中汲取的靈感。似乎在向人們展現在晴空萬里之下,赫哲族人民張開漁網捕魚,江面上歌聲飄揚,開啟美好的一天的生活場景。

(二)新穎而富有動力感的審美體驗

薛澄潛的創作來源經常從選取各民族音樂素材入手,依據它的音樂內涵而擴展出整首樂曲。在他的作品中,自由變奏與樂句之間的呼應是創作中常用的手法,這種手法是為了更好的襯托出作品的特色。《烏蘇里船歌》也具有此鮮明的特點。除此之外,薛澄潛在創作中不僅局限于對民歌曲調進行二度創作、改編或者模仿。而且重在體現作品當中所具有的“情感神韻”。縱觀當代的中國小提琴作品,《慶豐收》、《陽光照耀著塔什庫爾干》等,地方特色曲調為創作題材的樂曲,占現有中國小提琴作品的很大比重,薛澄潛在此基礎上也力求創新,在《烏蘇里船歌》中,不拘泥于傳統的模式,力求突破、追求音樂語言新穎,對傳統文化進行更深的挖掘,找到各藝術門類之間的關聯,獲取創作靈感,以便更好的讓作品滿足欣賞者的情感需要。

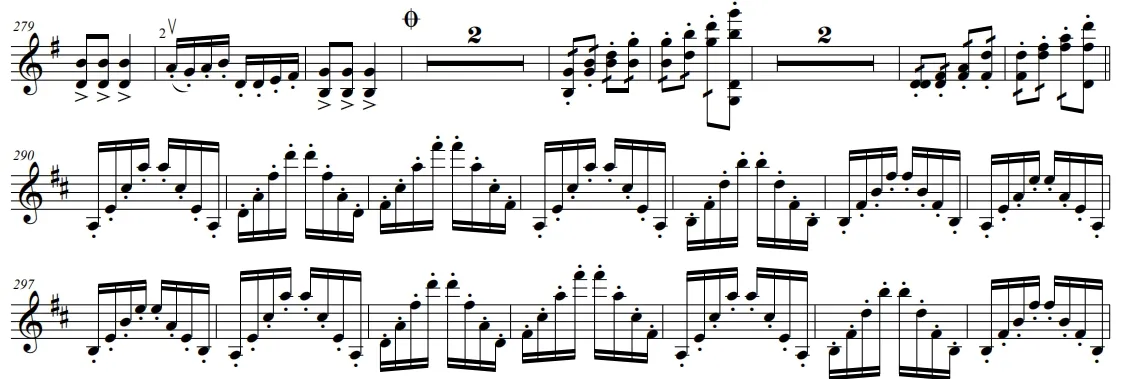

接下來是全曲的第三部分,再現并帶有動力性的尾聲。尾聲也較長,也是小提琴技巧展現最多的一部分。在此部分將原作的和聲解析與重構,繼而發展為一段恢弘的華彩樂段。這一段的演奏速度與音樂情緒都與第一部分形成鮮明的對比。薛澄潛在創作中保留了整個音樂旋律的主干,加入多種小提琴的技巧予以演義,如雙音跳弓、連頓弓、快字兒、高把位換弦等,顯示了極高的藝術水準。同時交響樂的伴奏也為樂曲增加了氣勢。這種多聲織體、形式多樣的樂思發展手法,除了充分發揮了小提琴旋律音調的藝術表現力,更體現出了這首小提琴版《烏蘇里船歌》特有的風格與神韻。更重要的是將原有民歌旋律以新的方式表達出來。

選擇用小提琴直接地演奏大家耳熟能詳的曲目,需要有科學的改編模式。除了追求音響效果新穎,更要符合音樂受眾的審美觀。在樂曲的尾聲部分,小提琴的演奏技術借鑒了《帕格尼尼隨想曲24首》中的第一課拋弓演奏法,同時又有大量的雙音演奏。三度、六度、這些音程在作品中出現很多次。薛澄潛根據民族五聲調式的特性,對這段旋律進行大膽的改造和嫁接。較難的技巧演奏,使得小提琴的伸張指法與換把頻繁出現,新的手型框架建立才能保持富有特性的音準。在發音和運弓方面要求聲音集中透明,用弓根演奏較多,聲音保持圓潤,不可以太燥、太響。尾聲部分小提琴這段炫技性的表達,使整首樂曲的旋律充滿了動力性,欣賞完之后,可以使觀眾獲得既連貫流暢,又強烈對比的審美效應。

薛澄潛在創作過程中,始終不忘記探索新的符合民族特性、人們的審美需要的創作技法。將小提琴嫻熟的演奏技巧,同中國傳統音樂文化中的旋律精華相結合,并符合現代人的審美理念。可以用錢仁平先生的一句話來概括他的創作的特點,“當代的作曲家們正在中國傳統文化的精髓與西方現代技巧之間尋求共通的因素,大膽的將中、西、古、今的技法融為一爐,寫出了一些有創造性的作品”③。

注 釋:

① 王次昭.音樂美學基本問題[M].北京:中央音樂學院出版社, 2011.

② 張前.音樂美學基礎[M].北京:人民音樂出版社,2013.

③ 藝術提琴.小提琴的藝術歷史和人物[EB/OL].百度,2018,12.