管弦樂《新事曲》中有限制偶然在和聲上的應用

◎ 段雯心 (西南科技大學文學與藝術學院)

如何解釋有限制的偶然?那就是:“精確地控制偶然的過程,而不限死過程的細節。細節上的偶然僅限于每件樂器獨立的富有表現的演奏方面,而音高選擇、曲式結構和力度、音色的變化等均在作曲家的嚴密控制之下。”①

這一技法在魯托斯拉夫斯基的作品中體現在很多方面,比如:和聲、織體以及配器等等。和聲是極富表現力和色彩效能的重要因素,所以在他的有限制偶然技法里,和聲一直受到他的嚴格掌控。作曲家的和聲是基于十二音的,雖然這在二十世紀作曲技法中很常見,但是和一般的十二音和聲不同的是,魯托斯拉夫斯基的基本和弦形式是十二音的垂直聚集。他很擅長使用相鄰音程關系來對這種縱向音高結合進行限制,在這種嚴格限制里也形成了不同的和聲色彩。

需要強調的是,雖然縱向結構非常重要,相鄰的縱向結構之間的橫向進行同樣受到嚴格的限制。下面就從對音高結構的“限制”和對和聲進行的“限制”兩個方面對管弦樂《新事曲》中有限制偶然的應用進行分析。

一、有限制偶然對音高結構的“限制”

了解過魯托斯拉夫斯基同時期其他作品就會知道,在設計縱向結構上,他是通過特定的音程級模式控制相鄰音。實際寫作中,在保持音程級不變的前提下,可以同時改變音和音程級的排列,甚至可自由地重復任何一個音。也就是說,十二音音集中所采用的特定音程級是獨立的音關系材料,也是音樂中某一段落或某一層次賴以生成的邏輯基礎。在《新事曲》中,主要是采用控制音程級的方式組織的縱向和聲結構。

首先,縱向上排列的特點是無規律性。作曲家根據作品的設計、和聲色彩的不同需求,選擇了可塑性更強、能創造出無限可能性的排列方式構建十二音和弦。說明作曲家在《新事曲》里設計這些縱向音高結構,使他可以有更多的機會去追求整個結構所帶來的色彩感,強調縱向結構的色彩調配。

其次,音區的選擇、音程級的含量,還有對于織體不同的處理方式,這些都會影響結構的色彩感。另外需要強調的是,縱向結構本身,包括它們所包含的音程級數目越多,音響效果越復雜和飽滿,色彩感越豐富。也就是說,根據音程級模式及其具體含量的不同也是會導致色彩感的變化的。下面舉例來說明:

(一)包含一種或者兩種音程級的縱向音高結構

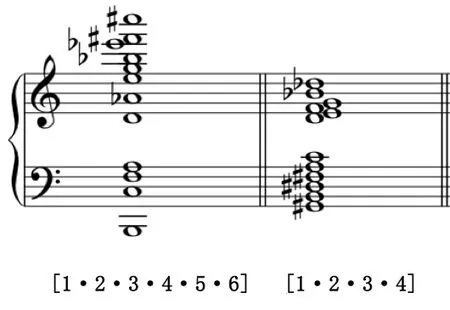

例1:

這三個結構分別是由一種和兩種音程級所構成的。左右兩處的整體音響都比較單純干凈,除了第一個音程級為[1]的地方可能音響色彩要灰暗一點。現對比第二和第三個片段,雖然它們音程級的數目是相同的,前面的那一組以小二度、大二度為主,色彩感是偏暗淡的,后面一組音程級含量以小三度、大三度為主,聽覺上就明亮多了。這是音程級數量比較少的一個例子。

(二)包含兩種或者大于兩種音程級的縱向音高結構

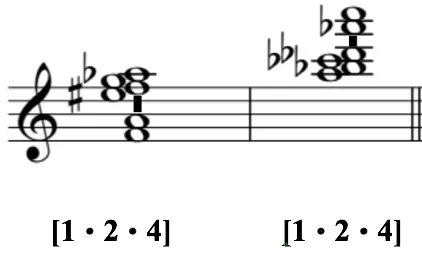

例2:

這一組音程級數量要多一些,分別包含六種和四種音程級,色彩感豐富很多,音響效果更立體。而且,這些結構之中各個結構的音程級含量都比較平均,音響層次厚重和清晰。這可以說明,在縱向結構中,音程級模式本身數量的不同及其音程級含量的不同,所帶來的音響效果和色彩感也不同。作曲家在設計這些縱向音高結構的時候,考慮到了每一個細節的把控和“限制”其排列的方式、音區的選擇、音程級本身的數目和含量,來構建具有個人風格化、色彩化的縱向和聲音響。

由此也可以看出作曲家對作品的嚴密安排、樂思展開的把控,他如此注重和聲色彩,在20世紀的作曲家里面是很突出的。

二、有限制偶然對和聲進行的“限制”

《新事曲》中魯托斯拉夫斯基的和聲思維,除了縱向音高結構的所帶來的色彩感,結構之間的橫向的和聲運動也起著很大的作用。當我們從橫向聲部進行的角度來觀察時,還需要就縱向結構之間運動時共同音的數量以及將和聲聚合的進行手法等因素來進行探析。總之,這之中還是存在著很多可變的因素,大概可分成兩個方面。

(一)相同音程級模式的和聲進行

當兩個相同的音程級數量,并且性質都相同的情況下相連接得到的兩個縱向結構,它們之間對比產生的色彩感就要從兩個結構之間的排列、音區選擇以及音高設定的不同來對比了。

如下面這個例子:

例3:

從圖中我們可以看到,這兩個縱向結構音程級數量和含量都是一樣的。但音區選擇、排列方式都不同。而在總譜中,我們能發現這兩個結構之間織體上也是有區別的,第二個縱向結構上還有兩條橫向的復調線條,分別是柱式和弦結構和線性復合結構,那對比性就更強了。而且,這不是普通的柱式和弦,在弦樂組的實際演奏中,滑奏的過程還產生了很多微分音,由此可見,這兩個縱向結構之間的和聲進行所產生的和聲音響是非常繁復而豐滿的,色彩感尤其的突出。

(二)不同音程級模式的和聲進行

在《新事曲》里,也有音程級模式不同的音高結構之間的和聲進行,當音程級模式發生改變,那么在進行中產生的音響效果、色彩感肯定是有一定對比的。而且在變化的過程中,可以從中探索更多的可能性,如下面這個例子。

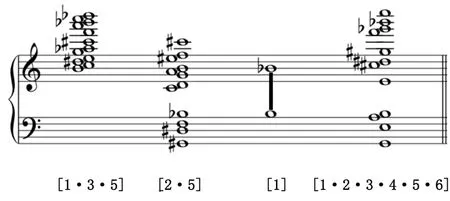

例4:

這個片段音程級模式數量不同,音區設置及排列方式上也有所不同。那么當這四個縱向結構在橫向依次進行時,自然在色彩感上的對比是很大的。第一組都處在高音區,并且音程級[1]居多,和聲音響偏尖銳和刺耳,第二組分布比較均勻,音程級[2]和[5]的安排也比較平均,和聲音響厚重而沉穩。后面的兩組結構,從兩者音程級模式的數量上看反差很大,單級十二音結構和多級十二音結構的對比很強烈。前者單一不協和,全是音程級為[1]的密集音塊,這種和聲色彩是偏灰白的,而后者音程級數量多,將各個音程級之間的音響效果進行了中和,雖音區分布也很均勻,但中高音區要更多一些,所以整體的音響效果還是較厚重。所以,后兩組的色差對比明顯很大。作曲家精心設計了這樣鮮明的反差,目的就是為了突出和聲色彩的變化。從這里也可以看出作曲家對于和聲色彩的重視。

這正是魯托斯拉夫斯基使用有限制的偶然技法所造就的縱、橫兩方面的邏輯規律。從縱向的音高結構來考慮觀測,結構里的所有音及音程關系都是由音程級來“限制”的;從縱向結構之間的和聲進行來觀測,不同的音程級和相同的音程級音高結構之間能產生不同的音響效果。魯托斯拉夫斯基的音樂思維是及其嚴謹的,對于作品里的大到整體,小到每一個細節都嚴格“限制”,而對于整個作品,結構設計上文學戲劇特色也完整的保留了,從中又突出了和聲音響的色彩感。

結 語

綜上所述,通過對《新事曲》中魯托斯拉夫斯基有限制偶然技法在和聲方面的應用,可以總結出,作曲家個性化的和聲語言是以十二音為基礎的,由十二音垂直聚集構成的完整或不完整的和弦結構,而這些音高結構便是有限制偶然技法里的“限制”的體現。魯托斯拉夫斯基注重色彩化設計為基本特征的并且主要由音程級模式所限制的和聲結構構成。無論是縱向音高結構排列方式的不同、音高結構本身的數目及含量,還是通過縱向結構之間的變化著的和聲進行,魯托斯拉夫斯基對它們所產生的色彩豐富多變的音響效果是經過嚴謹的、精心的設計和安排的。魯托斯拉夫斯基在他的創作生涯里,德彪西對他的影響很大,從中也可以看得出來,他對于和聲色彩的偏執和重視。不過需要再次強調的是,他通過自己的不斷嘗試和創新,使他的和聲語言變得個性化,特別是他成熟時期的作品,通過不斷地嘗試,最終走出了自己的個性化音樂道路,魯托斯拉夫斯基早已形成了自己獨具匠心的色彩化和聲思維。

注 釋:

① 劉永平.雙級控制論——魯托斯拉夫斯基音樂中有控制偶然的作曲技法研究[J].黃鐘(武漢音樂學院學報),1988,(03).