多模式神經電生理監測對俯臥位手術患者體位相關神經損傷的預警作用

張春燕,李瑛,趙敏,梁敏,邱逸紅

俯臥位是脊柱后路手術常見體位,具有利于暴露術野、便于手術操作的優點[1]。患者接受全身麻醉后喪失自主改變體位的能力,極易因體位安置不當而造成失明、周圍神經損傷等并發癥,甚至永久致殘[2]。此外,術中減壓、植入物的植入、矯形及X線檢查等操作都要求改變體位,增加神經損傷風險。多模式神經電生理監測(Multimodal Intraoperative Monitoring,MIOM)可實時反映脊髓和神經功能狀態,降低脊髓和神經損傷風險,已廣泛應用于脊柱手術。華德河等[3]研究表明,MIOM技術是預防體位擺放及頸椎手術過程中脊髓、神經根損傷的有效工具。目前護理人員如何借助MIOM對體位相關性神經損傷進行風險控制的相關文獻較少。鑒此,本研究探討MIOM對體位相關神經損傷的預警作用及護理對策,為手術室護理提供借鑒。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2018年5月至2019年4月在中山大學孫逸仙紀念醫院于MIOM下行脊柱后路手術患者為研究對象。入選標準:①脊柱退行性病變、創傷、畸形、感染、腫瘤疾病;②年齡≥15歲;③擇期全麻下行脊柱后路手術。排除有癲癇病史、顱骨缺損或金屬內置物、安裝心臟起搏器等MIOM禁忌證[4]患者。共納入157例,男89例,女68例;年齡16~87(42.3±3.5)歲。退行性病變或創傷接受頸椎手術33例;創傷、感染、畸形接受胸椎手術20例,退行性病變、畸形、腫瘤接受腰椎手術101例;退行性病變同時接受頸椎、腰椎手術3例。

1.2方法

1.2.1麻醉方式及體位擺放 采用氣管內插管靜吸復合全麻,在麻醉誘導和手術過程中未使用吸入麻醉劑,期間不再使用任何神經肌肉阻滯劑。根據手術方式和患者體型,選擇適宜的體位支撐用物,并固定于轉運床上相應位置。于轉運床上麻醉成功后,由4名醫護人員,采用軸線翻身法將患者安置于已成功安裝俯臥位支撐用物的手術床上,妥善固定,避免墜床。檢查確認雙眼、顴骨及口鼻懸空,頭部置于頭托上,保持頸椎呈中立位;保持胸腹部懸空,避免會陰部及乳房受壓;上肢根據手術部位或肩肘屈曲90°置于頭部前外側(胸、腰椎手術)或肩內收肘靠攏軀干并固定(頸椎手術),雙腿自然彎曲,保持功能位,避免雙膝部受壓,足尖自然下垂并懸空[5]。術中密切觀察患者體位變化,手術允許條件下,每隔1~2 h抬高患者頭部及四肢暫緩局部受壓。

1.2.2電生理信號監測方法 采用16通道神經電生理監測儀進行監測,采用體感誘發電位(SEP)+運動誘發電位(MEP)+自由肌電圖(Free-run EMG)聯合監測神經電生理變化。①SEP監測從外周神經到大腦皮層(上行)的功能狀態[6],外周神經監測點為上肢正中神經和下肢脛后神經;②MEP監測從運動中樞到末梢肌肉的整個運動(下行)傳導通路[7],記錄肌肉包括肱二頭肌和(或)肱三頭肌、肱橈肌、三角肌、拇短展肌、小魚際肌、股外側肌、脛前肌、拇伸/收肌等;③Free-run EMG記錄肌肉的電活動,正常狀態下記錄靜息電位。所有患者采用同一神經電生理監測設備,并由同一神經電生理專業人員操作,全程實時持續監測并收集相應數據。患者麻醉后(體位安放前)數據為基線數據,術前(體位安放后)、術中和術后實時監測SEP、MEP及Free-run EMG的波形變化情況,記錄相應時間段的異常電位。其中術中SEP監測頻率為10 min/次,MEP監測頻率為30 min/次,手術需要或關鍵步驟時增加監測頻率,Free-run EMG設置時間極限為2 s。

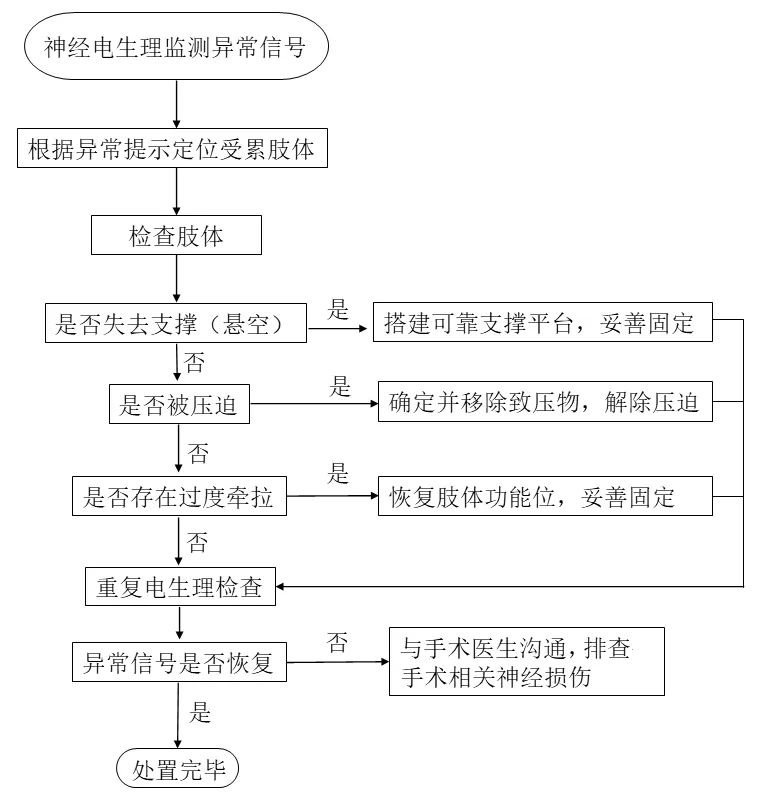

1.2.3異常電生理信號的評估與護理干預 ①異常電生理信號的評估。以基線為基準,將手術過程中實時監測的3種波形與基線進行比較:SEP波幅迅速下降大于50%或潛伏期延長大于10%為異常;MEP振幅迅速降低80%或消失為異常[8];Free-run EMG持續出現動作電位為異常。②護理干預。護理人員根據MIOM異常結果,對患者體位重新安置,安置有效的評判指標為SEP和MEP恢復至基線水平或波形振幅在正常范圍內,Free-run EMG恢復至基線水平。神經電生理信號異常的排查處置流程見圖1。

1.2.4評價方法 統計體位相關波形異常發生情況。

2 結果

本組發生體位相關波形異常11例(頸椎后路手術6例,胸椎手術2例,腰椎手術3例),占7.01%。SEP波形異常4例,MEP波形異常3例,Free-run EMG波形異常4例。發現異常波形后,巡回護士立即進行體位異常排查,按程序進行體位微調后均恢復至基線水平,術后均未出現新的神經功能障礙或原有神經功能障礙加重。具體見表1。

圖1 神經電生理信號異常的排查處置流程圖

3 討論

3.1結果分析 麻醉狀態下變動或固定患者體位,如果著力點不當,易使軟組織、神經或血管所受的壓力和拉力超過其所能耐受的生理限度,即可引起周圍神經損傷[9-10]。遵循手術體位安置原則進行手術體位安置,術中密切觀察,實施必要的保護措施,避免受壓、牽拉等造成神經損傷是巡回護士的重要職責,其中盡早發現并處置增加神經損傷風險的體位異常是保證手術安全的核心部分。

表1 體位相關波形異常情況及護理處置結果

MIOM監測出現電生理信號異常,其實質為神經功能受損的提示,必須重視。本研究中所有出現MIOM異常信號患者,經及時調整與神經受損相關的異常體位,電生理信號可恢復至基線水平,即神經功能受損在及時干預后可恢復。術后48 h內隨訪證實:11例術后均未出現新的神經功能障礙或原有神經功能障礙加重。提示MIOM異常信號一旦出現,經及時正確處理,體位相關的神經損傷可以避免,這正是MIOM預警體位相關神經損傷的意義所在。

既往報道顯示,體位不當易致損傷的神經有橈尺神經、臂叢神經、股前外側皮支等,癥狀多為神經支配區域麻木、感覺缺失、肢體功能障礙,神經損傷往往需要幾日到數月不等時間恢復,部分損傷為不可逆損傷,導致終生殘疾,嚴重影響患者身心健康[11-13]。本研究中所有病例未發生上述情況,說明輕微神經受損如能早期發現,及早去除致損因素,則神經損傷愈早恢復。根據MIOM異常信號,監測人員通知巡回護士立即進行體位異常排查,縮短神經功能損傷因素對患者的作用時間,可能是11例患者未出現體位相關神經損傷的重要原因。同時證實本研究的干預流程可行、有效。

3.2原因分析及護理對策

3.2.1肢體失去支撐 由本研究可知,肢體失去支撐可發生于術中階段,其發生一般與支撐平臺或肢體位置發生改變等因素有關。本組1例患者因術中行O臂X線檢查時,放射技術人員調節托手架,導致托手架松動,右上肢位置改變致肘關節懸空。即便沒有MIOM,在使用設備(尤其術中使用X線檢查設備)進出術野后(可能伴隨手術床升降、側傾、頭尾傾、平移等體位調整),護理人員需警惕任何因素造成患者體位支撐平臺失效。本組1例患者因術中行誘發動作電位造成左下肢離床致肢體懸空。提示護理人員應注意此類患者所有肢體的有效約束或固定,避免肢體失去支撐而發生損傷。

3.2.2肢體受壓 本研究結果顯示,肢體受壓可發生于手術各個階段,肢體受壓與術前擺體位時約束帶固定過緊有關,護理人員應在實施約束后檢查肢體的松緊程度,避免肢體約束過緊而發生損傷。術中手術醫生壓迫患者肢體是造成MIOM信號異常的原因之一,提示護理人員在安置體位時應注意為醫生預留較舒適的站立及操作空間,定時檢查手術醫生是否存在壓迫患者神經易損部位的情況。對于體型肥胖患者,術后使用轉運床轉運時,護理人員需注意避免轉運床兩側擋板壓迫上肢所致神經損傷。

3.2.3肢體牽拉 本研究結果示,肢體牽拉主要發生于術前階段,也可發生于術中階段。其中頸椎后路手術術前體位擺放時肩關節、前臂過度外旋,可能導致上肢異常MIOM信號,由此提示護理人員在進行此類體位安放時,應注意將患者上肢固定于雙肩關節、前臂內旋,掌心朝內的位置。另外,術中喚醒、疼痛刺激也可能造成患者肢體過伸,特定條件下也可導致MIOM信號異常。護理人員應在術中喚醒后常規檢查患者體位情況,特別是對于未行MIOM監測的手術患者[14]尤為重要。

4 小結

本研究結果提示,MIOM可以實時監測患者周圍神經功能,及時預警神經損傷及其受累肢體。肢體受壓、肢體受牽拉、體位支撐失效為體位相關神經損傷的主要體位異常因素。手術室護理人員可以借助MIOM監測結果及時排查體位異常,有效避免體位相關神經損傷的發生。在尚未具備MIOM監測條件情況下,護理人員也可通過可靠的肢體功能位承托,妥善固定體位,定時在可能引發體位變化的手術或診療步驟后排查體位異常,盡可能避免體位相關神經損傷。本研究存在觀察項目欠全面、缺乏對照、損傷類別缺乏細分等不足,將在今后的研究中不斷完善,以最大程度地提高手術患者安全性。