分析血管腔內介入聯合外科手術治療下肢多節段動脈硬化閉塞癥的臨床效果

周召海 王美玉

【摘 要】目的:評價血管腔內介入聯合外科手術治療下肢多節段動脈硬化閉塞癥的臨床效果。方法:根據收治順序先后將我院2017年9月至2018年8月收治的下肢多節段動脈硬化閉塞癥患者分為對照組、實驗組,總樣本量為64例,每組32例。對照組接受外科手術治療,實驗組接受血管腔內介入聯合外科手術治療,評價并比較兩組臨床效果。結果:實驗組術前的踝肱指數與對照組比較,P>0.05,無統計學意義,術后的踝肱指數較對照組高,P<0.05,有統計學意義,術后并發癥發生率與對照組比較,P>0.05,無統計學意義,術后隨訪1年的動脈通暢率較對照組高P<0.05,有統計學意義。結論:血管腔內介入聯合外科手術治療下肢多節段動脈硬化閉塞癥,整體療效更加可靠,安全性較高。

【關鍵詞】血管腔內介入;外科手術;下肢多節段動脈硬化閉塞癥;踝肱指數

【中圖分類號】R543 【文獻標識碼】B 【文章編號】1005-0019(2020)10-072-02

動脈硬化閉塞癥為我國臨床上較常見的一種血管疾病,是指動脈內膜及其中層發生退行性、增生性改變后,血管壁失去彈性、繼發血栓所導致的動脈血流異常[1]。長期觀察發現,該疾病具有起病隱匿、病情緩慢的特點,隨著病程的延長,患者的機體痛苦不斷加重,若延誤治療,很可能造成截肢。因此,建議患者在確診后盡早接受治療。多節段動脈硬化閉塞癥病情嚴重,臨床治療一直以外科手術治療為主,但近年來已經實現血管腔介入治療[2]。為明確血管腔內介入聯合外科手術治療下肢多節段動脈硬化閉塞癥的臨床療效,本研究展開分析和討論,現進行以下報告。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院(平度市人民醫院)2017年9月至2018年8月收治的64例下肢多節段動脈硬化閉塞癥患者作為研究對象。納入標準:(1)經CTA檢查確診為下肢多節段動脈硬化閉塞癥;(2)機體重要臟器功能無異常;排除標準:(1)存在外科手術、血管腔介入治療禁忌癥;(2)認知功能異常。根據收治順序先后分為對照組、實驗組,每組32例。對照組中,男23例,女9例,年齡53~74歲,平均(62.01±2.78)歲。實驗組中,男24例,女8例,年齡82~76歲,平均(62.05±2.80)歲。兩組的各項基線資料比較,P均>0.05,無統計學意義。研究對象均知情、同意,自愿參與研究,其家屬簽署研究知情同意書。

1.2 方法

對照組:接受外科手術治療,具體術式包括主動脈-股動脈、股動脈-腘動脈等旁路轉流術和內膜剝脫術,術后早期監測患者皮膚溫度、遠端動脈搏動情況,遵醫囑給予抗生素治療。

實驗組:接受血管腔內介入聯合外科手術治療。術前3天開始服用阿司匹林,每日1次,每次75mg,術前服用300mg氯吡格雷。連續硬膜外麻醉,根據動脈位置確定切口位置,做直切口顯露病變動脈,行球囊充氣擴張動脈,取栓。狹窄部位置入支架后行動脈成形術。取栓后動脈通暢情況較好,無需置入支架的患者行動脈旁路轉流術,術后處理同對照組。

1.3 觀察指標

本研究選取的觀察指標包括:(1)兩組術前、術后的踝肱指數;(2)兩組術后并發癥發生情況;(3)兩組術后隨訪1年的動脈通暢率(DSA檢查)。

踝肱指數:患者取仰臥位,測試者使用多普勒聽診器協助檢測患者足背動脈和肱動脈收縮壓,兩者的比值即為踝肱指數,正常范圍為0.9-1.3。

1.4 統計學方法

軟件為SPSS 21.0,計量資料、計數資料差異檢驗分別采用t、x2,P<0.05時差異有統計學意義。

2 結果

2.1 術前、術后的踝肱指數

術前踝肱指數:實驗組為(0.31±0.08),對照組為(0.35±0.10),組間比較t=1.767,P=0.082,無統計學意義。術后踝肱指數:實驗組為(0.89±0.15),對照組為(0.68±0.17),組間比較t=5.239,P=0.000,有統計學意義。

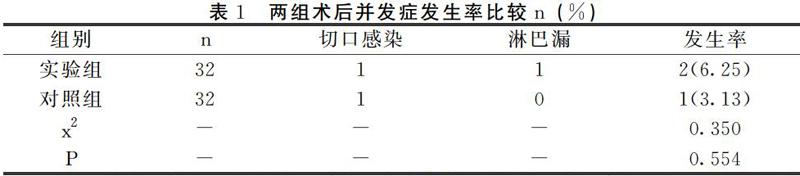

2.2 術后并發癥發生率

兩組術后并發癥發生率比較,P>0.05,無統計學意義,見表1。

2.3 動脈通暢率

兩組術后隨訪1年期間均無病例丟失。實驗組中,28例患者動脈通暢,通暢率為87.50%,對照組中,20例患者動脈通暢,通暢率為62.50%。兩組動脈通暢率比較,x2=5.333,P=0.021,有統計學意義。

3 討論

早期,多節段動脈硬化閉塞癥的治療以外科手術為主,伴隨著血管腔介入治療技術迅速發展,近年來血管腔內介入在多節段動脈硬化閉塞癥治療中的應用優勢逐漸顯現出來[3]。本研究評價對下肢多節段動脈硬化閉塞癥患者實施血管腔內介入聯合外科手術治療的效果,結果顯示實驗組術后踝肱指數及術后隨訪1年的動脈通暢率均較對照組高,表明本研究所用試驗治療方案的整體療效可靠。比較兩組患者的術后并發癥發生率,結果顯示均低于,組間差異無統計學意義,表明兩種治療方案均具有較高的安全性。

外科手術和血管腔介入治療多節段動脈硬化閉塞癥的目的均為重建血流通道,改善肢體缺血所造成的病理危害[4]。外科手術所應用的旁路轉流術和血栓內膜剝脫術均為動脈重建術,術后能夠使患者動脈血流恢復,但創傷性較大,且因狹窄部位不使用支架,術后遠期動脈再次閉塞的風險較高。而血管腔介入與外科手術聯合應用,取出動脈血栓、置入支架后再行外科手術,可明顯降低手術創傷性,預防術后動脈再次不暢。因此,整體療效優于單純的外科手術治療。

綜上所述,血管腔內介入聯合外科手術為治療下肢多節段動脈硬化閉塞癥的安全、有效方案,具有推廣應用可行性。

參考文獻

[1]徐榮偉,葉志東,樊雪強,等.雜交手術治療多節段下肢動脈閉塞1例[J].中國微創外科雜志,2015,15(01):85-86.

[2]徐榮偉,張建彬,韓偉強,等.累及股動脈分叉的多節段下肢動脈硬化閉塞癥的雜交手術治療[J].中國普通外科雜志,2015,24(12):1673-1677.

[3]胡靈.血管腔內介入聯合外科手術治療下肢多節段動脈硬化閉塞癥的效果評價[J].中外女性健康研究,2016(05):59+49.

[4]韓玉芳,趙童,李理.多節段下肢動脈硬化閉塞癥腔內介入治療的效果觀察[J].中國現代藥物應用,2016,10(12):46-47.