持續封閉負壓引流對骨科創面感染患者康復療效的影響觀察

【摘 要】目的:觀察持續封閉負壓引流的實施,對骨科創面感染患者康復效果的影響。方法:挑選我院2018年7月~2019年7月區間90例骨科創面感染患者,通過聯合患者的入院先后順序分為觀察組、參照組,每組各45例。觀察組施行持續封閉負壓引流,參照組施行開放引流術,予以比較兩組的臨床效果、安全性。結果:①觀察組的治療總有效率,與參照組比較有統計學的意義,P<0.05。②觀察組的并發癥發生率,與參照組對比有明顯的差異性,P<0.05。結論:骨科創面感染患者接受持續封閉負壓引流術治療的效果顯著,同時能減少并發癥情況的發生。

【關鍵詞】持續封閉負壓引流;骨科創面感染;康復療效;影響

【中圖分類號】R541 【文獻標識碼】B 【文章編號】1005-0019(2020)10-231-02

骨科創傷多伴有大面積軟組織缺陷,創面愈合的時間非常長,所以容易引發感染情況。臨床方面通常通過放置引流管對不愈合創面引流處理,目的為將壞死組織、滲液,以及膿液等充分排出[1]。封閉負壓引流VSD,屬于治療急慢性創傷技術,通過生物半透性膜能使開放性創面——封閉性轉變,然后連接引流管進行負壓持續吸引,從而促進局部血液循環、創面及早愈合。故此,本文重點分析骨科創面感染患者接受持續封閉負壓引流治療、開放引流術治療的臨床效果。

1 資料情況和方法

1.1 臨床資料情況

挑選我院2018年7月~2019年7月時間段的90例骨科創面感染患者,根據患者入院先后順序分組處理,分為了觀察組和參照組,每組人數均為45例。觀察組男性(n=26)、女性(n=19);最低年齡為22歲、最高年齡為80歲,中位(51.6±5.5)歲。參照組男性(n=25)、女性(n=20);最低年齡為23歲、最高年齡為79歲,中位(51.4±5.3)歲。觀察組和參照組的臨床相關資料情況對比中,沒有發現較大差異性(P>0.05)。

納入標準:通過骨科創面感染診斷標準;意識清楚;可以正常溝通、交流;患者、患者家屬簽訂知情同意書。

排除標準:凝血功能障礙;嚴重精神疾病;對本研究治療禁忌。

1.2 治療方法

1.2.1 參照組通過開放引流術治療,于常規清潔、消毒、止血后,借助棉紗布、藥物對創面處理,敷料每日更換一次[2]。針對創面較大者建議采取引流條處理,防止患者的創面再次感染的情況,待創口長出肉芽組織后植皮/縫合。

1.2.2 觀察組施行封閉負壓引流,對患者創面情況進行檢測,比如:大小、形狀、深度等。然后,將相關的敷料準備好,預留引流管所需側孔、端孔,將敷料、引流管置于創面/植入創腔,對創面作以清理、消毒處理。通過生物薄膜封閉敷料、引流管及創面,同時做好相應的固定工作[3]。這時可將引流管、負壓引流瓶連接起來,實行連續負壓吸引處理,開放的負壓在125mmHg左右。待患者創面、肉芽生長,可進行下一次封閉負壓引流/創面縫合治療。

1.3 觀察指標與評價標準

1.3.1 比較兩組骨科創面感染患者 ①臨床效果;②并發癥發生率。

1.3.2 臨床效果的評價標準 通過治療肢體功能恢復較好/完全恢復,感染癥狀全部消除且竇道愈合,為顯效。通過治療肢體功能、感染癥狀均有一定緩解,竇道存在一定殘留,為有效。通過治療沒有達到上述效果,為無效。顯效、有效的總和/100%=總有效率。

1.4 統計學處理分析

本文涉及的所有數據信息均輸入統計學軟件SPSS23.0中,計數資料兩組臨床效果、并發癥發生率的比較,分別通過%表示、執行X2檢驗;組間對比結果為P<0.05,可評判有統計學的意義。

2 結果

2.1 兩組間臨床效果的比較

觀察組的治療總有效率,在與參照組比較中發現差異顯著,P<0.05,如表1。

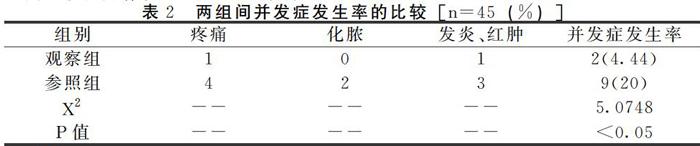

2.2 兩組間并發癥發生率的比較

觀察組的并發癥發生率顯著低于參照組,組間比較差異存在,P<0.05,如表2。

3 討論

骨科創傷患者數量較多,發生創面感染的可能性較大,創傷創面可分成軟組織損傷、關節脫位,以及外展性損傷等類型,各類型創傷創面均需通過對應方法治療。如果沒有在早期采取適合方案治療易使病情反復,直接危及到患者的生活質量、生存質量。因為創傷骨科患者創面能和外部環境直接接觸,免疫功能受到嚴重損傷,所以病原菌抵御能力降低,而引發創面感染狀況,此時會加重患者的病情[4]。針對于此,本次研究采用開放引流術對骨科創面感染患者治療,盡管可獲得一定的效果,但由于操作復雜、時間較長,故而不建議應用。本文經持續封閉負壓引流方法對骨科創面感染患者實行治療,能在治療前對患者創面相關情況作以了解,準備適合的敷料并預留引流管所需孔洞,獲得最理想的封閉效果。在此之后,將敷料、引流管覆蓋在患者的創面/植入創腔,對創面消毒處理,做好封閉輔料、引流管、創面等相關工作,予以提供持續負壓吸引,如此一來利于和外界環境隔絕,降低創面的感染率。

綜上,骨科創面感染患者接受持續封閉負壓引流治療,利于保證患者的臨床效果和安全,值得在臨床方面應用、推廣。

參考文獻

[1]狄青海,張家誠,王彥孜等.甲殼胺膜負壓封閉引流療法治療多重耐藥菌感染創面[J].中華整形外科雜志,2019,35(4):398-401.

[2]胡俊,沈可欣,蘇妍卓等.負壓封閉引流術在藏毛竇手術切除術后創面修復中的應用價值[J].中華消化外科雜志,2018,17(2):177-181.

[3]張聰明,王謙,任程等.改良負壓封閉引流技術對局部水泡的影響[J].中華創傷骨科雜志,2017,19(3):203-206.

[4]張文浩,吳起,馬軍等.負壓封閉引流聯合肝素溶液治療四肢深Ⅱ度燒傷創面的臨床效果[J].中華燒傷雜志,2017,33(08):497-500.

作者簡介:李州平(1982.08)男,漢族,籍貫:遼寧錦州,學歷:碩士研究生,研究方向:皮膚修復。