跨國企業產品創新信息披露困境之突破:潛伏商標戰略評介

鄧雨亭

內容提要:產品創新進程中,企業實施新產品商標戰略面臨商標被搶注、丟失市場份額與提前披露產品成本信息、增加商標維護成本的兩難選擇。對此,潛伏商標戰略不乏為一種新的可能選擇,本文對產品創新中的潛伏商標戰略進行系統評介。基于美國跨國公司實例的研究發現,跨國企業利用國際間區域發展不平衡,在現行國際知識產權法律體系下,實施潛伏商標戰略可使其新注冊商標藏匿于公眾視野長達六個月;相比于傳統商標戰略,潛伏商標戰略能更有效地在時間意義上防止商標被搶注以及推遲產品信息披露,進而保護產品先發優勢,維護企業商譽;區別于傳統潛伏商標注冊國,中國的商標法律制度、語言壁壘以及商標檢索系統的現實復雜性使其商標注冊系統存在實施潛伏商標戰略的可能。潛伏商標戰略對社會總福利有正反兩個方面的影響,需要權衡利弊,通過法律、法規或技術手段進行必要的規制。

關鍵詞:潛伏商標;產品創新;商標注冊;先發優勢;企業

中圖分類號:F273.2;D923.43 文獻標識碼:A 文章編號:1001-148X(2020)05-0001-09

收稿日期:2019-12-15

在經濟全球化的作用下,知識產權作為企業無形資產的核心所在,其創造、運用、管理、保護貫穿企業發展的各個環節,是知識經濟時代下激勵、保護企業創新的制度產物,也是推動企業良性發展的活力之源。隨著《保護工業產權巴黎公約》(以下簡稱《巴黎公約》)、《專利合作條約》(PCT)、《TRIPS協議》等國際公約的締結與簽署,知識產權全球化運營已經成為可能。作為知識產權的主要組成部分,商標是企業價值與競爭力的直觀體現,也是提高企業辨識度的重要標識,國際化的商標在占領國際市場方面發揮著重要的作用[1]。

新產品商標除具有其品牌價值,還包含產品名稱、產品規格以及技術信息等潛在經濟價值,甚至大量企業將未注冊標識作為商業秘密保護。因此,企業在產品創新過程中選擇合適的產品發布策略以避免產品及商標信息過早披露,對企業新產品成功獲得市場認可的作用顯著。與此同時,企業新產品上市過程中面臨諸多商標注冊風險,尤其在國際貿易層面,商標跨國搶注事件時有發生。2017年9月國家工商行政管理總局商標局就120余家中國玩具企業商標在智利被搶注的事實發布預警公告。此外,Fink等(2018)[2]基于理論模型及智利的實證數據研究發現,企業在面臨商標搶注風險時通常會進行大量且跨實際使用類別的商標注冊,造成商標權的過度保護,甚至在一定程度上構成商標囤積行為。企業在產品創新中對商標戰略的選擇處于兩難境地,尤其是對于跨國企業,一方面,企業推遲商標注冊行為將面臨商標搶注、丟失市場份額等風險;另一方面,提前進行商標注冊或注冊大量防御商標將提前披露產品信息或增加商標維護成本。

傳統商標戰略中的防御戰略、聯合戰略、零整結合戰略均是以增加商標數量作為戰略實施手段,是企業在新產品發布階段對其預期成本收益權衡的結果。然而,傳統商標戰略在延遲信息披露方面作用甚微。是否存在一種商標戰略使企業在新產品發布階段避免注冊大量非必要商標且能有效規避商標搶注及產品信息泄露風險?潛伏商標(Submarine Trademark)戰略已經浮出水面[3]。 一、 重要文獻回顧

商標價值理論認為,企業可以通過商標向消費者傳遞商品的特定及恒定的品質與價值,并減少買賣雙方的搜索成本,進而降低買賣雙方的交易成本以彌補市場失靈[4]。在產品創新進程中,商標注冊仍扮演著保障企業資產不貶值的重要角色,新商標的注冊行為與企業產品創新及產品產出關系緊密,也是衡量企業創新成果和能力的潛在指標和重要載體[5]。Sandro等(2004)[6]基于歐共體商標體系,利用葡萄牙的制造與服務業企業調查數據,研究發現商標數據有助于分析創新產出及產業變革。Meindert等(2014)[7]對中小型企業注冊的660件荷比盧聯盟商標分析,指出這些新注冊商標中的60%與企業產品創新及服務創新密切相關。Ashish等(2016)[8]構建了企業商標活動中的離散選擇模型,研究發現,相比于模仿者,有潛在競爭關系的創新企業更傾向于注冊商標,且新產品的先發優勢越強,對企業注冊商標行為的激勵越高。Marcel等(2018)[9]分析企業商標活動與企業所屬行業、企業規模的關系,指出當商標與產品創新關系密切時,初創企業有更強的意愿進行產品發布前的早期商標注冊。

盡管商標戰略在產品創新進程中已獲得廣泛關注,但不同產業對商標戰略的選擇及其作用效果仍表現為明顯的異質性。Semadeni和Anderson(2010)[10]分析商業咨詢公司案例發現服務產業可以利用商標中包含的信息重構競爭及模仿策略。Huang等(2013)[11]發現在軟件產業,新產品發布與商標注冊行為呈顯著正相關關系。儲敏(2013)[12]指出以技術創新為特點的新興產業通過實施商標戰略可以使技術與品牌相結合,可以將技術優勢轉化為市場優勢。而Carolina(2018)[13]對文創產業的486家歐洲企業進行問卷調查顯示文創產業企業通過注冊新商標來標示新產品發布的意向最弱,相比而言,這類企業更傾向通過現有商標保護新產品。

現有文獻多以企業規模及所屬產業為切入點對商標價值及商標在產品創新中的作用進行分析。目前國內學者對商標戰略的認識多停留在早期的傳統商標戰略,鮮有學者對大型企業產品創新與商標注冊的關系及戰略模式進行深入討論。本文立足于跨國公司產品創新戰略中的商標注冊戰略,對潛伏商標戰略進行系統評介。

二、 潛伏商標戰略概念、意義及限制

(一)潛伏商標戰略概念

1.“潛伏”一詞的由來。潛伏商標中 “Submarine”來源于“潛水艇專利”(Submarine Patent),指一種申請人故意拖延公開時間或在未公開狀態下潛伏多年的專利。美國國會在通過《關稅貿易總協定(1994)》前,部分發明人故意延遲公開其發明,待產業發展到一定程度,發明人突然公開其已授權發明以致競爭對手措手不及并趁機收取專利授權費用[14]。此種專利如潛艇一般長期潛于水下,待時機成熟浮于水面痛擊競爭對手。現有記錄,美國的“潛水艇專利”的潛伏時間最長可達50年①。

與“潛水艇專利”伺機而動的“攻擊”屬性不同,“潛伏商標”一詞更能體現出潛伏商標藏匿、隱蔽的特點。潛伏商標戰略是指跨國企業在新產品發布前,基于對新產品秘密性的商業保護,通過自身或控股公司等利益相關公司,率先在商標注冊信息難獲取的《巴黎公約》成員國提出商標注冊申請,并在優先權期限內以主張優先權形式向企業原屬國提出注冊商標申請,隨后進行商標國際注冊的商標防御戰略。潛伏商標是潛伏商標戰略的客體,指企業實施潛伏商標戰略時,首次在注冊商標優先權信息相對難獲取的國家提交注冊申請的商標。

基于美國專利商標局(USPTO)商標文件數據庫, Fink等(2018)研究發現,在2000年至2016年間,包括蘋果公司(Apple Inc)、美泰公司(Mattel Inc)、谷歌公司(Google Inc)、思科(Cisco Technology Inc)、英特爾(Intel Corporation)在內的多家美國大型跨國公司,在新產品發布前,往往會先通過本公司、子公司或控股空殼公司(Shell Company)在牙買加、毛里求斯、特立尼達和多巴哥等地就未發布的新產品商標提交商標注冊申請,并于優先權期限屆滿前,以主張優先權的形式向美國專利商標局提交該新產品商標的注冊商標申請。數據顯示, 2006-2016年蘋果公司以本公司及56家控股空殼公司注冊405件“潛伏商標”成為在美國注冊“潛伏商標”最多的企業,潛伏商標占蘋果公司商標總數的63%[3,15]。可以說,潛伏商標戰略是美國大型跨國公司心知肚明卻閉口不談的商標國際運營戰略。

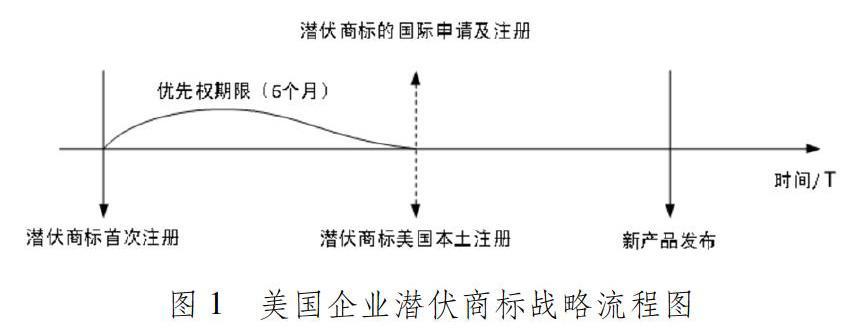

2.潛伏商標戰略特征。潛伏商標戰略起源于美國,最早由蘋果公司實施。2007年1月9日時任蘋果公司CEO的喬布斯在Macworld 2007大會上首次提及蘋果公司將發布第一代蘋果手機并將其命名為“iphone”,同年6月29日“iphone”手機正式發布。通過檢索USPTO商標數據庫,回溯蘋果公司持有的“iphone”商標,其申請流程如圖1所示,蘋果公司于2006年9月26日向美國專利商標局申請注冊“iphone”字樣商標(美國注冊號:3877185)并主張優先權,優先權所在地為加勒比海南部島國特立尼亞和多巴格共和國(Trinidad and Tobago),首次申請日為2006年3月27日。在向美國專利商標局提出商標注冊申請的第二天,蘋果公司就向世界知識產權組織申請了該商標在馬德里體系內共29國的國際注冊,隨后幾年該商標的國際注冊范圍擴展到71個馬德里體系成員國。簡言之,蘋果公司第一代手機“iphone”的商標注冊申請在該產品發布前15個月就已經向特立尼亞和多巴格共和國提交,在該商標優先權即將屆滿時向美國專利商標局以主張優先權形式提交該商標的注冊申請,并在注冊商標申請被美國專利商標局受理的第一時間對該商標進行國際注冊。盡管現有資料顯示潛伏商標戰略的發展歷史只有十幾年,其戰略特征已經初見端倪。

(1)國際性。潛伏商標戰略因國際貿易而生,其國際性體現在兩方面。制度層面,其戰略實施主要基于兩項國際知識產權制度,其一為1883年締結的《巴黎公約》中規定的優先權原則,其二為世界知識產權組織管理的商標國際注冊馬德里體系,兩項國際知識產權制度為其實施提供了法律依據。貿易層面,作為企業全球化戰略及產品創新戰略的重要內容,潛伏商標戰略本質上是對利用國際間區域發展不平衡產生經濟租金的一種分配方式,國際貿易是其實施的市場基礎。

(2)保密性。目前美國前十位大量持有潛伏商標的企業中,除跨國玩具制造企業美泰公司外,其余均為科技類跨國企業。產品迭代速度快、新產品發布前保密性強,產品運營國際化是該類公司的主要特點。

對于科技類企業,未經公開的新產品信息屬于商業秘密范疇,信息過早披露,產品設計、產品技術、甚至未來產品發展方向將完全暴露于競爭對手視野,使企業處于被動地位。換句話說,對新產品的秘密性保護是科技類企業產品運營中的核心環節。保密性是潛伏商標戰略的重要特征,對競爭對手來說,其實施過程以及相關信息在潛伏商標的企業原屬國申請注冊前,完全處于保密狀態。

(3)隱蔽性。潛伏商標戰略的隱蔽性主要體現在其申請主體的多樣性以及優先權信息難獲取性兩方面。

一般情況下,注冊商標的申請人多為商標的實際使用人,以子公司或控股空殼公司進行注冊商標申請,利用信息不對稱迷惑競爭對手。蘋果公司在近十年來以56家空殼公司注冊405件潛伏商標。“Ocean Telecom Services LLC”與“Entertainment in Flight LLC”這兩家空殼公司在特立尼亞和多巴格共和國與牙買加等地注冊了包括“iphone”與“Airpods”在內的多項潛伏商標。然而,這一行為并非蘋果公司獨占,T-mobile公司以32家空殼公司注冊41件潛伏商標緊隨其后,平均每家空殼公司注冊的潛伏商標數僅為1.28件,這一行為極大地提升了潛伏商標的隱蔽性。

此外,潛伏商標并非在任何國家都能注冊,其戰略隱蔽性的另一個方面體現于商標優先權信息具有極高的獲取難度。基于前述潛伏商標戰略的保密性,一旦注冊商標信息可以被競爭對手以低成本的方式輕易獲取,“潛伏”行為將功虧一簣。以已公布數據為例,美國跨國企業的潛伏商標首次申請注冊國主要為牙買加、特立尼亞和多巴格、圣盧西亞、毛里求斯,上述四國注冊商標信息公開時效性較低,在躲避公眾視野的同時,有效規避了競爭對手的檢索措施,為潛伏商標戰略實施提供障翳。

(二)潛伏商標戰略意義

經濟全球化的推進與科技產品迭代速度加快使跨國企業開始在國際貿易中探索適合自身發展的產品創新及產品發布戰略。以商標戰略為例,早期的防御商標戰略、聯合商標戰略已經被企業所熟知。然而,由于此類早期商標注冊戰略存在較高的企業認知度,實施此類商標戰略的效用空間較小,戰略意義有限。同時,對于科技類產業或其他產品迭代快速的產業內的企業,商標注冊這一信息披露行為往往暴露企業的運營動態。潛伏商標戰略就是在現階段跨國企業就產品創新戰略探索的成果,作為產品創新戰略中新興的商標戰略,其具有內涵豐富的戰略意義。

1.防止搶注。商標搶注行為是企業在激烈的市場競爭中面臨的主要知識產權風險。基于商標權的地域性及其注冊取得制,使得在國際范圍內,未經某一商標注冊國注冊商標權利人同意,就該國注冊商標在其他國家搶注行為時有發生。有學者將商標搶注的動機主要歸于三點:牟利、搭便車與組織競爭對手的產品進入同一市場[16]。而通過訴訟或談判等手段追回或贖回被搶注的商標權也將耗費企業大量成本。不可否認,防止商標被搶注是企業商標戰略的重中之重。

從注冊方式上看,傳統的商標注冊戰略主要有聯合商標戰略、防御商標戰略與零整結合戰略,在一定程度上可以防止搶注,但這三種戰略仍有三個問題難以解決。首先,聯合商標戰略與防御商標戰略強調“物理形態”上對核心商標的保護,如商標的圖案、形狀、字體及文字內容等,缺少“時間意義”上對商標的保護。一旦搶注行為在核心商標注冊申請提交前已經發生,聯合商標與防御商標無法對已搶注商標構成威脅。其次,由于商標權的地域性,在某一商標注冊國注冊的聯合商標與防御商標組成的防御體系僅作用于該國范圍內,對預防商標的國際范圍搶注收效甚微。最后,聯合商標和防御商標存在后期運營維護成本高等問題。由于目前各國對于商標權都有一定的限制條件,例如中國《商標法》第四十九條規定的“撤三”原則,圍繞核心商標的大量聯合商標或防御商標將為企業后續的商標運營帶來高額成本。

潛伏商標戰略的“搶先”意義顯著。防止商標搶注重點應放在“搶先”上,即在“時間意義”上提供保護,應在搶注人知曉潛在被搶注商標前完成商標注冊。在潛伏商標戰略中,注冊商標浮出水面前常以“潛伏”狀態躲避競爭對手視野及公眾視野,潛伏期最長可達六個月,且這段時間企業的商標潛伏戰略往往以保密形式存在,待潛伏商標在美國等企業原屬國提交注冊申請并主張優先權后,搶注人再想行動已為之晚矣。

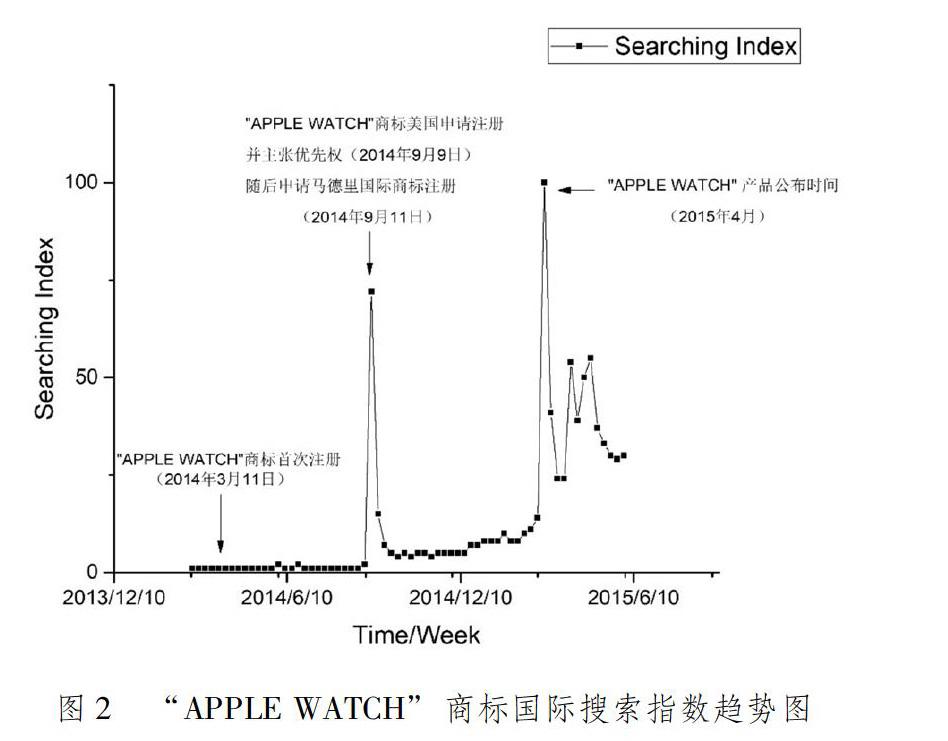

2.保護產品先發優勢。由于商標“潛伏”行為的存在,實施潛伏商標戰略的企業在競爭中增加了信息不對稱性,使其獲得市場先發優勢,這點在科技類企業尤其重要。基于USPTO與WIPO數據庫,以APPLE WATCH為例,蘋果公司于2014年3月11日在特立尼亞和多巴格申請注冊“APPLE WATCH”商標,爾后于2014年9月9日向美國專利商標局提出同一商標的注冊申請并主張優先權,兩日后向世界知識產權組織馬德里體系內48個國家提出注冊商標申請。根據Google Trends搜索指數數據(如圖2),在蘋果公司就“APPLE WATCH”進行前兩次商標注冊申請的時間間隔內,即在潛伏商標的“潛伏期”內,“APPLE WATCH”在全球范圍的搜索關注量極低,而當蘋果公司向美國專利商標局提交該商標的注冊申請后,“APPLE WATCH”全球范圍內的檢索關注量飆升至最高關注時期(產品發布時期)的72%。

先發優勢是建立在信息經濟、動態規模經濟、正反饋經濟等潛在比較優勢之上的先到先得的經濟優勢。而創新是實現先發優勢的核心所在,尤其是對產品高速迭代的科技類企業。可以說,在競爭市場中,一旦某一企業掌握了競爭對手尚未掌握的核心技術,就獲得了市場中的先發優勢。技術創新是積累的過程,產品研發需要企業大量的時間和資金作為保障;同時很多產品研發與產品設計也在保密環境下進行,一旦在研發過程中相關信息被泄露,同產業內的競爭者將利用學習優勢等跟進行為盡可能地減小甚至消除研發企業的先發優勢。因此科技企業新產品的保密相當重要。

與此同時,企業新商標往往記錄著企業新產品的重要信息,過早暴露將直接影響企業的先發優勢。如何推遲企業新產品的信息披露時間,企業產品發布階段的重要決策。再以“APPLE WATCH”為例,僅從字面含義就可以辨別企業新研發產品的類別及功能。新產品信息越早被競爭對手知曉,其市場對標競品就越容易被提前發布。對于此類企業,商標的申請注冊時間值得被深思熟慮,一旦商標申請注冊時間晚于產品信息公布時間,新產品商標極有可能被搶注;但如果企業直接在美國這類科技型企業眾多且商標公示制度比較完善的國家進行商標注冊,新產品信息將迅速暴露在公眾視野下,新產品或新技術的市場保密工作將受到重創。

通過商標潛伏戰略,企業在本國申請注冊前,以本公司、子公司或者控股空殼公司的名義在注冊商標信息獲取性低的國家對企業新產品的商標提起注冊申請,由于競爭對手在此類國家獲取相關信息的成本過高,注冊潛伏商標的企業會在很大概率上規避掉競爭對手及公眾的檢索,保留企業產品先發優勢,阻礙潛在對手搶占市場份額。

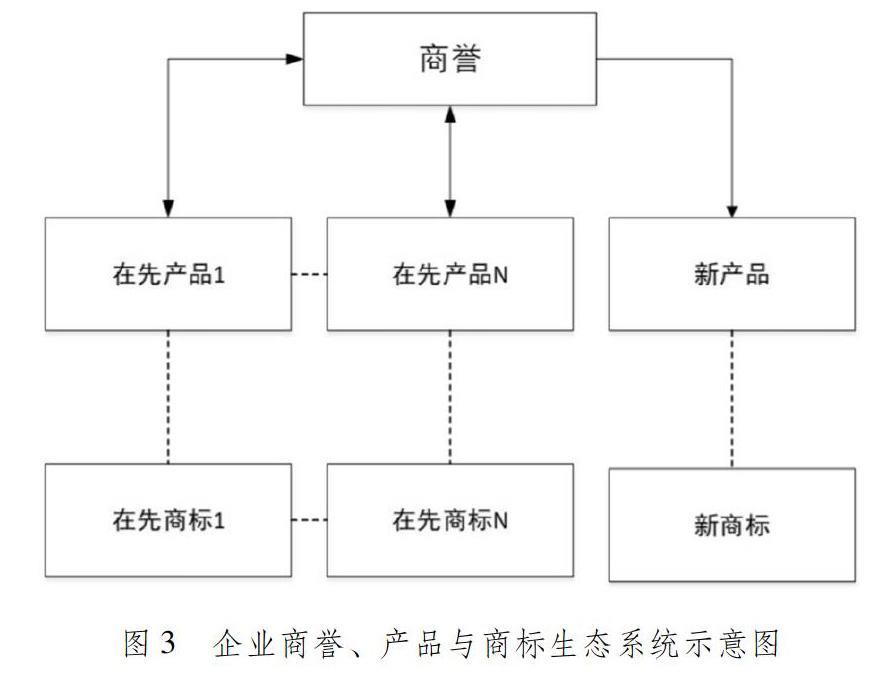

3.維護“消費者持續光顧的預期性”。潛伏商標戰略也有維護商譽的戰略意義。商譽的取得,非企業一日之功,其形成在于企業在生產經營、服務態度、技術創新、員工素質、商業文化、管理經驗等方面所形成的良好能力,并由此獲得社會公眾的普遍認可和積極評價。商譽包含著企業文化、經營、研發、人力管理、產品質量等眾多信息,是企業良好經營累積的無形資產。

商譽是商標價值的內在屬性,商標是商譽的有形載體,二者須臾不可分。盡管從長期看,商譽會隨消費者的認知變化而上下浮動,但從短期看,消費者認知存在“慣性”表現,即如果作用在消費者認知上的外界因素不變,消費者認知也將保持不變。換句話說,如果短期內不存在影響消費者認知的外界因素,消費者對企業的積極評價及認可將保持不變。這也解釋了為何美國法官將商譽稱為“消費者持續光顧的預期性”②。若企業保持良好商譽,消費者認知同樣適用于企業尚未發布的新產品,并直接作用于與新產品有關的新商標。也就是說,消費者對于商譽良好企業形成的選擇偏好表現為對新產品、新商標的認可。

如圖3所示,企業長期積累的良好商譽將作用于新產品并通過新商標的品質保證功能體現。以商標潛伏戰略逃離競爭對手及公眾視野,企業將在新產品公開前使消費者認知的“慣性”表現最大程度延續,維護消費者持續關顧的預期性。對比而言,失去潛伏商標戰略的隱蔽性,企業或將以更大概率面臨商標被搶注或相關商標信息被提前曝光等風險。一方面如果企業新產品商標被搶注,將間接暴露出企業在經營中存在的商標管理不善等問題,企業商譽存在降低可能性;另一方面,由于過早曝光商標信息的時間與新產品發布時間往往存在幾個月甚至十幾個月的時間間隔,過早曝光商標信息作為產品發布前的外界因素,將影響消費者對企業新產品的認知,難以保證消費者在幾個月或十幾個月內不選擇同類替代產品,有降低消費者購買預期的可能。尤其對于品牌依戀度低的消費者,競爭企業的跟進行為會吸引品牌依戀度低的消費者,降低先發品牌商品的采用率[17]。

(三)潛伏商標戰略的實施限制

盡管目前潛伏商標戰略已被美國高科技產業大型跨國公司廣泛采用,但對多數企業來說,尤其是中小企業,其現實可實施性并不高,潛伏商標戰略仍存在五點實施限制。

1.潛伏商標注冊國限制。潛伏商標戰略基于商標注冊取得制與優先權原則,這表明可以進行潛伏商標注冊的國家應以商標注冊取得制作為在該國取得商標權的基本制度,首先排除以美國、加拿大為代表的使用取得制度國家。其次,首次申請注冊國必須加入《巴黎公約》等規定了知識產權優先權的國際公約。同時,實施潛伏商標戰略要求潛伏商標注冊國的優先權信息可獲取性低,例如信息公開進程較慢,線上查詢系統缺位等,以達到為“潛伏”創造時間條件的目的。目前同時符合上述三點要求的國家僅牙買加、特立尼亞和多巴格等寥寥數國,潛伏商標注冊國的限制增加了潛伏商標戰略暴露的風險。

2.“潛伏”時間限制。潛伏商標的“潛伏”時間與“潛水艇專利”不同,“潛水艇專利的潛伏時間主要基于20世紀90年代前美國專利制度的兩項制度設計:首先,專利“先發明”原則,即專利權保護期限從技術成立之日起計算;其次,“先授權后公開”制度,該制度使得部分專利申請人在申請至審查公開的過程中,可以通過不斷修改專利文件以達到長時間延期公開技術的目的。這兩項制度設計使得美國“潛水艇專利”的“潛伏”時間理論上可以達到50年以上。而潛伏商標的“潛伏”時間基于注冊商標的優先權,根據《巴黎公約》的規定,商標注冊的申請人或權利繼受人享有自正式提出商標注冊之日起六個月的優先權。這表明潛伏商標戰略的潛伏期最長僅為六個月。相比于“潛水艇專利”,潛伏商標戰略的“潛伏”時間略顯短暫。

3.企業實力限制。基于潛伏商標戰略意義,潛伏商標戰略并非經營乏善企業的救命稻草,其實施主體應具有雄厚的企業實力作為保障。企業實力是一個概括性名詞,這里主要表現為經營范圍國際化、擁有良好商譽,創新能力顯著三個方面。企業實力缺失,實施該戰略將徒增企業商標運營管理成本,降低企業運營效率。

(1)經營范圍國際化。潛伏商標戰略是一種國際化商標注冊戰略。從戰略前期的優先權原則到戰略后期的馬德里體系商標國際注冊,企業國際化經營理念貫穿潛伏商標戰略始終。由于企業在收集潛伏商標注冊國信息、商標國際注冊等方面都需要消耗大量人力、財力,如果企業沒有國際化經營計劃,實施該戰略有可能造成收益小于成本的不利局面。申言之,只在本國領域進行生產銷售的企業不適合實施此戰略。

(2)產業內擁有良好商譽。由于商譽在某種程度上表現為消費者購買未來新產品或服務的預期性,而潛伏商標戰略通過對商標及其背后產品信息的保護,間接降低了侵害消費者購買預期的可能性。實施潛伏商標戰略的前提在于企業已在業內取得了良好商譽。若這一前提缺失,潛伏商標戰略將歸于無意,因為基本沒有消費者會對無商譽或商業信譽較差的企業新產品或服務產生強烈購買預期。

(3)創新能力顯著。潛伏商標戰略主要體現企業對新產品商標及產品創新中產品信息的保護,這些新產品往往具有優于產業內同類產品的創新性,甚至包括產業內的突破性創新。相較于創新,模仿是企業快速發展的另外一種途徑,模仿企業通過吸收創新企業的信息,將其競爭力通過后發優勢體現出來。同時,模仿的成本比創新的成本更低,并且模仿者在管理效率和管理成本方面更有優勢[18]。

潛伏商標戰略主要從兩方面減緩競爭對手的模仿進程,一是以“潛伏”形式推遲競爭者獲知企業新產品信息的時間,即延后模仿企業獲知創新企業可模仿信息的起點;二是縮短了新產品商標信息披露與新產品最終發布的間隔時間,即縮短了創新企業新產品發布前競爭對手的可模仿時間。簡言之,潛伏商標戰略的實施主體應具有顯著的創新能力,不適用于模仿型企業。

4.風險管理能力限制。企業在實施潛伏商標戰略過程中將面臨潛伏行為被發現機率逐漸增加的風險,隨之帶來的是企業實施潛伏商標戰略的成本隨時間遞增,表現為邊際效用遞減。企業早期注冊的潛伏商標由于注冊信息難以獲取等原因,商標信息不會被競爭對手輕易知悉,此時企業通過該戰略可以獲得明顯的收益。隨著各跨國企業對潛伏商標戰略實施的增加與公眾對潛伏商標認識的加深,包括潛伏商標注冊國、子公司與控股空殼公司等相關“潛伏”信息將暴露在競爭對手視野。而后,通過相同子公司或控股空殼公司向已知的潛伏商標注冊國申請商標注冊,競爭對手更容易以定向檢索的方式發現企業的潛伏商標,“潛伏”效用逐漸降低,潛伏商標被發現機率逐漸增大。

化解這一風險的主要途徑是改變經濟學意義下的“其他條件”,例如尋找新的潛伏商標申請國,成立新的子公司或控股空殼公司等。盡管這些商業活動可以帶來短期內提高潛伏商標戰略的效用,但也在一定程度上提高企業用于潛伏商標戰略的成本,這對企業來說無疑是一項考驗。

5.商標注冊國的在先權利限制。潛伏商標戰略只是在時間意義上相對推遲了新商標及新產品的信息披露時間,而非絕對,其取得商標權法律依據仍來源于商標注冊取得制,而注冊取得制要求注冊商標不得侵犯他人的合法在先權利。國際范圍內對“在先權利”的表述濫觴于《巴黎公約》第六條之五B節,該條款列舉了拒絕(無效)商標的三種理由,其中包括具有侵犯第三人的既得權利的性質的商標,但《巴黎公約》未就在先權利進行詳細表述。而后《TRIPS協議》第十六條之一規定:“商標權不得損害任何已有的在先權, 也不得影響成員依使用而確認權利的可能。”再次提及商標權的在先權利,但對于在先權利的范圍、享有在先權利的條件以及在先權利的法律效力等問題仍交由各個成員國自行解決。中國實務屆與法學界對“在先權利”的討論至今仍在繼續,絕大多數學者認為,在先權利包括在先著作權、在先商標權、馳名商標、有一定影響力的未注冊商標、在先外觀設計專利權、公民肖像權或姓名權、地理標志、商品化權以及依中《商標法》第15條規定的相關權益[19]。

潛伏商標注冊受商標注冊國在先權利限制。在潛伏商標注冊申請提交前,在商標注冊國范圍內,該商標已經注冊或已經存在與該商標有關的合法在先權利,潛伏商標將無法順利獲得注冊商標權,甚至可能會使企業面臨商標侵權風險。作為實施潛伏商標戰略的典型企業,蘋果公司在中國因商標注冊的在先權利問題曾屢屢受挫。以“iphone”商標為例,作為首次實施的完整潛伏商標戰略,蘋果公司在2006年就完成了該潛伏商標的注冊。但由于對中國市場的不重視,其在進行商標國際注冊時并未向中國提交注冊申請。有趣的是,早在2004年漢王科技公司(以下簡稱漢王科技)就在中國商標局就第9類商品進行了“I-phone”的商標注冊。中國范圍內,漢王科技“I-phone”商標屬于蘋果公司“iphone”的在先商標權,直接限制了蘋果公司在中國范圍內后知后覺的“iphone”商標注冊,最終于2009年蘋果公司以向漢王科技支付365萬美元的條件達成了商標和解及轉讓協議。類似的案件還發生在蘋果公司的“ipad”商標上,在蘋果公司與深圳唯冠公司“ipad”商標權屬糾紛案中,蘋果公司最終以向深圳唯冠公司支付6000萬美元的條件達成了調解協議。

由于各國所處發展時期不同,各國的市場環境與知識產權發展環境也千差萬別,企業的潛伏商標在其他國家注冊需考慮該國注冊商標的法律地位及限制,在先權利的存在是影響潛伏商標取得其他商標注冊國商標權的主要因素。

三、關于潛伏商標戰略的兩點思考

(一)潛伏商標戰略的中國實施可能

隨著早期的潛伏商標注冊國逐漸暴露,實施潛伏商標戰略的企業已經開始尋找新的潛伏商標注冊國,如列支敦士登[20]。與目前已知的潛伏商標注冊國明顯不同,中國是世界知識產權大國。以商標為例,2017年中國以5230件國際商標注冊申請,超越法國成為馬德里體系世界第三大商標注冊申請來源國,看似并不滿足實施潛伏商標戰略的隱蔽性,但中國仍存在實施潛伏商標戰略的可能。

1.滿足戰略實施法律依據。從中國近代意義上第一部商標法規即1904年《商標注冊試辦章程》到現行《商標法》,中國在立法層面始終沿襲著商標權注冊取得制度。同時,中國于1984年12月正式加入《巴黎公約》(1967年斯德哥爾摩文本),其中規定的優先權原則在中國現行《商標法》第二十五條也有明確體現。此外,中國已于1985年10月正式簽訂《馬德里協議》并于1995年12月簽訂《馬德里議定書》,標志著中國成功加入商標國際注冊馬德里體系,目前中國已經成為商標國際注冊馬德里體系的重要成員。由此可見,中國在立法層面上滿足實施潛伏商標戰略的法律依據。

2.存在語言壁壘。語言壁壘是法律框架外存在于中國與其他國家間的影響商標注冊的復雜因素[21]。語言壁壘的最終結果是西方企業對中國注冊商標優先權信息的獲取難度增加。

首先,以外文為工作語言的企業,對中文商標、中外文結合商標或圖形商標的檢索將耗費企業大量成本。其次,根據《中華人民共和國商標法實施條例》第六條的規定,在中國進行商標注冊申請不要求注冊商標申請人提交外文材料,這導致存在注冊商標申請人在首次提交申請文件時并不提供申請人的外文譯名的可能。根據國家工商總局商標局的規定:申請人在中國提出商標注冊申請六個月內根據《巴黎公約》第四條到《巴黎公約》其他成員國申請注冊同一商標要求優先權的,應向商標局申請出具優先權證明文件。這表明,理論上注冊商標申請人在向其他國家提交商標注冊申請并主張優先權時,可以在優先權臨近屆滿時才提交相關英文證明材料。即存在一種可能,在注冊商標申請人享有優先權的六個月內,注冊商標及其申請人的相關信息僅能通過中文在中國商標檢索系統中被檢索。

由于語言壁壘的存在,僅有中文的申請人信息,將對西方企業在中國的注冊商標檢索工作造成巨大困難。更進一步說,如果注冊商標申請人是實施潛伏商標戰略企業的子公司或控股子公司,語言壁壘將為實施企業帶來絕佳的隱蔽性。

3.商標體量與商標檢索系統功能性的共同作用。中國注冊商標系統存在為潛伏商標提供良好隱蔽性的可能,是由中國注冊商標體量與商標檢索系統的功能性共同決定的。

首先,中國注冊商標體量巨大。《中國商標品牌戰略年度發展報告(2017)》顯示截至2017年12月,中國累計注冊商標1730.1萬件,有效注冊商標量1492萬件,連續16年位居世界第一,僅2017年的注冊商標申請量就高達574.8萬件,而同時段美國注冊商標申請總數僅為近60萬件。其次,中國商標檢索系統提供的檢索功能主要為“相似性”信息檢索,而非“探索性”信息檢索。也就是說,檢索人可以根據已知的商標圖形、字符或申請人名稱等商標信息在商標數據庫中檢索是否在相同類別或相似類別中已經存在相同或類似注冊商標,但如果在商標圖形、字符甚至申請人名稱未知情況下,中國商標檢索系統無法在保證低成本的同時提供有利信息。檢索人可以考慮通過商標公告進行固定類別檢索,此舉將耗費企業更大成本,得不償失。

(二)立法規制及政策啟示

潛伏商標是否應該被規制取決于其對社會總福利的影響。企業家趨利,然而企業家對租金空間的劃分方式不同,其對社會總福利的影響也大相徑庭。以技術創新、方法創新、資源整合等生產性尋利活動使企業提高生產率對社會總福利具有正外部性,無須政府通過法律法規等手段干預;而通過權力買賣、腐敗等方式獲取生產特權的尋租行為扭曲了自由市場經濟要素的有效配置,甚至很有可能形成負和博弈,對社會總福利具有負外部性,需及時通過政府“看得見的手”進行規制。

跨國企業的潛伏商標戰略本質上是對國際間區域發展不平衡所產生經濟租金的一種分配方式。從企業角度看,跨國企業通過推遲商標及產品在競爭對手及公眾視野下信息披露時間的方式,在保護產品創新先發優勢、防止商標搶注、維護企業商譽三個方面保障企業可以在新產品發布后獲得超額利潤。這種尋利活動被嚴格限制在現行知識產權法律框架內,且不存在搶注他人商標、囤積商標等惡意商標注冊行為。但其對社會總福利的影響,至少體現在兩方面:一方面,潛伏商標戰略保障了企業產品創新中新產品發布階段的超額利潤,減少企業因新產品信息暴露或商標被搶注造成的損失,且企業獲得的超額利潤將進一步通過市場活動增加社會總福利;另一方面,為降低新產品信息及商標信息被暴露的可能性,潛伏商標戰略的實施企業往往通過成立空殼公司或在公開制度不健全的國家注冊商標等方式以增強信息不對稱,但此舉將占據額外的社會公共利益,提高同行業企業間的交易成本,進而增加社會總成本。在這一層面,實施該戰略并沒有創造社會財富,而是提前了企業分配經濟租金的時間進程,其中伴隨對社會公共資源的浪費及各市場主體間交易成本的增加,進而減少社會總福利。因此,對于潛伏商標戰略的規制應基于上述分析分類討論。

美國專利商標局公布的數據顯示,2006-2016年美國跨國企業的潛伏商標申請數量總體呈指數上升趨勢,這表明潛伏商標戰略在跨國公司的產品創新戰略中的地位與日俱增。然而,現有公開數據無法就其對社會總福利的影響進行詳實的實證研究,其對社會效用影響的黑箱仍處于封閉狀態。但從上述理論分析可以得到如下兩點政策啟示:如果企業在實施潛伏商標戰略產生的社會總收益高于其造成的社會總成本,表現為市場主體的正和博弈,說明商標信息的延遲披露有利于創造額外的市場價值,應考慮完善商標信息披露機制,如建立優先權期限內推遲商標公開時間制度;如果企業實施該戰略增加的社會成本高于其產出的社會收益,或對其他經濟體產生負外部性,則應通過法律法規或技術手段規制企業實施該戰略。基于潛伏商標戰略實施的國際化背景以及已公布潛伏商標注冊國多為發展中經濟體的事實,其有效規制手段應通過國際合作將其負外部性內部化,如呼吁世界知識產權組織建立全球商標數據庫,依托區域設立商標注冊管理部門等。然而,由于國際或區域間談判及合作的交易成本巨大,潛伏商標戰略在短時間內仍存在較大的實施空間。

四、結語

創新能力是企業獲得競爭優勢的基礎。在全球化日益盛行的今天,市場環境愈發顯示出高度的不確定性,跨國企業面臨著愈發激烈的競爭態勢,國際間區域發展不平衡似乎帶來了新的機遇與挑戰。在產品創新進程后期,尤其是在產品發布階段,跨國企業如何在現行知識產權制度的合規標準下,防止新產品商標被搶注并保證在注冊商標的同時減少或延緩企業新產品的信息披露時間?潛伏商標戰略不乏為一種選擇。但長遠來看,潛伏商標戰略是否應該及如何被法律或技術手段規制,取決于其對社會總福利的影響。一旦潛伏商標引發市場主體的負和博弈,潛伏商標戰略應盡早回歸潘多拉魔盒被歷史塵封。

注釋:

① See Mitsubihshi Elec. Corp. v. Lemelson, No. SHCV93-142-LHM(C.D.Cal. complaint filed Feb.8,1993).

② See Newark Morning Ledger v. United States, 507 U. S. 546(1993).

參考文獻:

[1] 馮曉青. 企業商標國際注冊及商標國際化經營戰略略論[J]. 商業研究, 2008(1):8-11.

[2] Fink C, Helmers C, Ponce C J. Trademark squatters: Theory and evidence from Chile[J]. International Journal of Industrial Organization, 2018,59:340-371.

[3] Fink C, Fosfuri A, Helmers C, et al. Submarine trademarks[R]. World Intellectual Property Organzation,2018.

[4] LANDES W M, Posner R A. Trademark law: an economic perspective[J]. The Journal of Law and Economics, 1987,30(2):265-309.

[5] 邵同堯, 潘彥. 風險投資、研發投入與區域創新——基于商標的省級面板研究[J]. 科學學研究, 2011,29(5):793-800.

[6] Mendonc A S, Pereira T S, Godinho M M. Trademarks as an indicator of innovation and industrial change[J]. Research Policy, 2004,33(9):1385-1404.

[7] Flikkema M, De Man A, Castaldi C. Are Trademark Counts a Valid Indicator of Innovation? Results of an In-Depth Study of New Benelux Trademarks Filed by SMEs[J]. Industry and Innovation, 2014,21(4):310-331.

[8]Arora A, Bei X, Cohen W M. Why Firms Trademark(or not): Evidence from the US Trademark Data[J]. Academy of Management Proceedings, 2016,2016(1):17249.

[9]Seip M, Castaldi C, FLIKKEMA M, et al. The timing of trademark application in innovation processes[J]. Technovation, 2018,72-73:34-45.

[10]Semadeni M, Aaderson B S. The Follower′s Dilemma: Innovation and Imitation in the Professional Services Industry[J]. Academy of Management Journal, 2010,53(5):1175-1193.

[11]Huang P, Ceccagnoli M, Forman C, et al. Appropriability Mechanisms and the Platform Partnership Decision: Evidence from Enterprise Software[J]. Management Science, 2013,59(1):102-121.

[12]儲敏. 新興產業發展中的商標戰略思考[J]. 知識產權, 2013(7):71-76.

[13]Castaldi C. To trademark or not to trademark: The case of the creative and cultural industries[J]. Research Policy, 2018,47(3):606-616.

[14]Lemley M A. An empirical study of the twenty-year patent term[J]. AIPLA Quarterly Journal, 1994,22(3-4):369.

[15]Graham S J, Hancock G, Marco A C, et al. The USPTO trademark case files dataset: Descriptions, lessons, and insights[J]. Journal of Economics & Management Strategy, 2013,22(4):669-705.

[16]劉燕. 商標搶注行為淺析與防范[J]. 政法論壇, 2010,28(5):141-144.

[17]蔣廉雄, 馮睿, 滕海波, 等. 不同品牌化情境下的新產品采用:消費者創新性和品牌依戀的影響[J]. 南開管理評論, 2015,18(6):71-80.

[18]吳延兵, 米增渝. 創新、模仿與企業效率——來自制造業非國有企業的經驗證據[J]. 中國社會科學, 2011(4):77-94.

[19]吳漢東主編. 知識產權法學(第3版)[M]. 北京:北京大學出版社, 2005.

[20]Bloomberg. The Elaborate Ways Apple Hides Product Secrets from the Public Fortune[EB/OL].(2017-07-31)[2018-10-13]. http://fortune.com/2017/07/31/apple-iphone-trademark-patent-name/.

[21]Chang S. Combating Trademark Squatting in China: New Developments in Chinese Trademark Law and Suggestions for the Future[J]. Northwestern Journal of International Law & Business., 2013,34:337.