資源拼湊對商業模式創新的影響

沈頌東 陳鑫強

內容提要:創新資源的有限性是制約企業進行商業模式創新的重要因素,雖然資源拼湊被認為是突破企業資源限制的有效途徑,但資源拼湊與商業模式創新間的影響機制尚不明確。通過引入即興能力作為中介變量、環境動態性作為調節變量,構建有調節的中介效應模型,依此分析資源拼湊對商業模式創新的影響。研究結果表明:資源拼湊對即興能力和商業模式創新存在顯著的正向影響,即興能力在資源拼湊和商業模式創新之間起中介作用,環境動態性在即興能力與商業模式創新之間起正向調節作用,同時調節了即興能力在資源拼湊與商業模式創新之間的中介作用。因此,企業應注重“拼湊”思維的培養,著力開發資源的多種用途,并對其進行創造性重組;企業應進一步提升自身的即興能力,以促進企業“創造性”的提升。

關鍵詞:商業模式創新;資源拼湊;即興能力;環境動態性

中圖分類號:F274 文獻標識碼:A 文章編號:1001-148X(2020)05-0010-08

伴隨經濟轉型和信息技術的高速發展,我國企業賴以生存的外部環境發生了巨大變化,傳統工業時代的商業規則受到前所未有的沖擊。即便是行業領軍者也已優勢不再,甚至面臨被淘汰的危險。作為一種高效利用手邊資源的資源管理機制,資源拼湊為那些資源匱乏的企業找到了一條現實商業模式創新的新出路,以重塑價值邏輯為核心的商業模式創新成為企業應對挑戰的有效手段。通過引入即興能力和環境動態性兩個關鍵的變量,本文構建有調節的中介效應模型,并借助中國171家企業的調研數據對模型進行驗證,以期為商業模式創新的拓展提供有益參考。

一、研究范疇的界定與研究假設的提出

(一)研究范疇界定

1.商業模式創新。近年來“商業模式創新”在研究領域越來越多地被提及,但尚未形成一致的定義,學者們主要基于不同的學科及視角對商業模式創新展開論述。從結構系統的角度來看,商業模式創新是一種系統性的創新,這一系統由企業的目標市場、營銷渠道、資源配置、運營流程、創收方式等諸多要素共同組成[1],組織內部各個要素的變革和重組都可能觸發商業模式創新[2]。從價值維度的角度來看,商業模式創新的核心在于組織如何獲取、創造和傳遞價值[3],主要是企業提出新的價值主張,改變既有的業務邏輯,為企業股東、客戶等利益相關者獲取和創造新價值的方法。從戰略運營的角度來看,商業模式創新是一種企業層次的戰略創新行為[4],在層次上要遠遠高于產品創新、流程創新、業務創新等創新行為,企業需要根據商業環境的變動不斷地調整戰略規劃[5]。因此,本文將商業模式創新定義為企業為了應對外部環境,調整或顛覆既有商業模式的內容及結構,重構企業價值邏輯的戰略創新活動。

2.資源拼湊。“拼湊”是指人們利用手頭資源處理問題的一種構建主義思維模式,資源拼湊包含三種行為模式,即資源將就使用、利用手邊資源、為新目的而重構資源[6]。其中,資源將就使用反映了新創企業在處理問題或面臨機會時不等待最優資源,而是利用現有資源快速采取措施的一種行動偏好;手邊資源包含了一切可以利用的資源,這些資源不僅包括初創企業的既有資源,還包括初創企業通過社會網絡等外部渠道而獲取的廉價資源。為新目的而重構資源表明初創企業不會一味地固守資源的本來用途,而是適時調整資源的用途,通過創造性的重組資源以適應市場環境的變化。因此,資源拼湊不僅僅是初創企業應對資源約束困境的一種有效手段,即使在資源相對充足的成熟企業,資源拼湊依然是高效利用資源的方式。所以,資源拼湊是企業為解決新問題或開發新機會,即時重新定義及創造性地組合現有資源的過程。

3.即興能力。Crossan和Sorrenti(1997)認為“即興”是由直覺引導的自發行為[7],Hatch(1997)認為“即興”是由一系列行動組合的過程[8]。Vera 和Crossan(2005)將“即興”解釋為組織為達到客觀目的,自發性和創造性地使用新方法的能力[9]。Leybourne和Smith(2006) 強調了時間的緊迫性,認為“即興”是在時間壓力下自發性、創造性和利用現有資源的混合[10]。加入了對環境的不確定因素考量,Magni(2009)將即興定義為組織通過自發和創新的方式管理未預知事件的能力[11]。本文傾向于“能力說”的觀點,認為“即興”是在時間壓力下,利用現有資源自發地、有創造性地管理未預知事件的能力。

4.環境動態性。主要是指環境的持續變化帶來的不穩定性和不可預測性,包括市場需求的變化、技術變革、產品周期更替等外部因素帶來的環境動蕩,它是影響企業經營活動和戰略決策的重要權變因素。

(二)資源拼湊與商業模式創新

資源是企業進行一系列創新活動的核心,但企業掌握的資源總是有限的,資源拼湊促使企業更關注手邊資源的開發,那些原本被忽略和用途單一的資源被重新整合,通過現有資源的最優利用而突破資源約束的桎梏[12],從而促進企業創新活動的開展。因此,資源拼湊并不是舊有資源的簡單相加,而是一種資源創造的方式[13],它促使企業改變原有的思維方式,重新審視和規劃資源用途,并賦予其新的功能。相較于其他企業,善于資源拼湊的企業往往具有更豐富的資源存量,并且其資源也具有更強的獨特性和難以模仿性,這些特點都有助于企業形成自己獨特的商業模式[14];同時,企業進行資源拼湊的過程也是一種試錯學習過程[15],持續資源拼湊的活動可以改變原本資源的錯配狀態,突破資源固化不變的困境,使資源始終與企業的創新戰略保持動態匹配。此外,通過資源拼湊活動所獲取的可用資源不僅包括勞動力、財務、原材料等硬性資源,也可以是顧客、生產流程、管理模式等市場和制度層面的軟性資源,采取資源拼湊策略的企業會更多地關注新的交易領域[16],并通過流程再造擺脫行業的“陳規陋俗”[17],進而重塑企業商業模式。綜上分析,提出以下假設:

H1:資源拼湊正向影響商業模式創新。

(三)資源拼湊與即興能力

Berliner(1994)認為即興是在特定的執行條件下,依據未預料的想法對原先的計劃進行改編的行為[18]。在此基礎之上,Cunha等(2014)認為“特定的執行條件”指的是“利用現有資源”,即興并非建造空中樓閣,即興能力需借助物質、認知、社會關系等現有可利用的資源方能發揮其功效[19]。由此可見,利用現有資源是即興能力構建的前提條件,對現有資源的使用是否充分與合理影響著即興能力的強弱程度,而資源拼湊恰好關注現有資源的使用情況,通過開發、整合和重構而達到現有資源的高效利用與合理配置。因此,資源拼湊的三個維度(即資源將就使用、利用手邊資源和資源新目的重組)能對團隊即興產生正向的影響[20]。綜上分析,提出以下假設:

H2: 資源拼湊正向影響即興能力。

(四)即興能力與商業模式創新

在轉型經濟的背景下,商業環境愈發復雜和多變,商業模式能否順應環境的快速變化關系到企業能否在競爭中脫穎而出。然而,企業在面對突發事件和轉瞬即逝的市場機會時往往沒有充足的時間來制定詳細計劃,先前賴以生存發展的經驗也可能因環境的變化而過時。即興能力恰是一種以變化為導向的重要戰略能力[21],它能夠大幅縮短創作與執行的間隔時間,有助于企業及時處理應急事件和快速把握市場機會。除“立即性”外,“創造性”也是即興能力的重要特征,具備較強即興能力的企業在實施活動時通常會打破組織慣例,轉而采取具有較高的原創性和新穎性的方案[22]。因此,即興能力能夠改變企業滯后的認知狀態,促使企業突破傳統慣例的束縛實現創新[23]。即興能力較強的企業能夠快速識別市場機會,即時應對環境中的突發狀態,憑借新穎的思維模式做出決策并采取行動,促進商業模式創新的實現。綜上分析,提出以下假設:

H3:即興能力正向影響商業模式創新。

(五)即興能力的中介作用

根據“資源重構—能力形成—競爭優勢”的基本過程邏輯[24],資源的重構是企業確立競爭優勢的基礎,但資源本身是不足以創造價值的,需要借助各種能力的發揮以現實從資源到優勢的轉化。資源拼湊是在資源約束的情境下對企業現有資源整合和重構的一種特殊形式,即興能力是企業為應對快速變化的外部環境而形成的一種關鍵能力,獨特的商業模式是企業競爭優勢的一種外化表現。在資源約束的情境下,企業對內部有限資源的拼湊行為有助于即興能力的形成,而即興能力能夠敏銳地感知和識別外部環境,并在短時間內調用有限的資源去應對環境的變化,以確保企業商業模式與外部環境達到動態的匹配;同時,即興能力內嵌于企業的組織和管理流程之中,通過反復實踐將這種能力轉化成特有的經驗資產[25],形成獨特的資源位勢,而企業特有資源存量越豐富,即興能力的發揮效果就顯著,越能促進企業獨特商業模式的形成。綜上分析,提出以下假設:

H4: 即興能力在資源拼湊與商業模式創新之間起中介作用。

(六)環境動態性的調節作用

環境動態性反映了企業所處外部環境的變化速率和不穩定程度。當環境處于穩定的狀態時,企業擁有足夠時間考察市場、制定計劃并按部就班地執行,企業偏好在這種情況下是更為理性的行為模式,缺少詳細計劃的即興行為和伴有高風險性的創新項目通常會被企業管理者所排斥。相較而言,高度動蕩的外部環境會促使原本成功的商業模式迅速過時,企業需要快速洞察環境變化并及時做出反應,此時即興能力就有了其用武之地。即興能力越強的企業思考和行動的時間越短暫,越能快速地洞察市場需求,創造出與當前環境相匹配的商業模式;同時,高度動蕩的外部環境也隱含著大量的商業機會, 此時具有高風險高回報的創新項目自然就納入企業的考察范圍,那些無法通過即興能力快速捕獲市場機會的企業將無法維持競爭優勢。由此可見,環境動態性有助于企業即興能力的發揮,即興能力與環境動態性的交互與契合會成為企業商業模式創新的觸發器。因此,環境動態性越強,即興能力對商業模式創新的作用可能越強。

任何企業的生存和發展都要倚賴一定的環境,企業創新戰略的開展不僅要考慮內部資源的配置情況,還要考慮內部資源與外部環境的匹配程度。資源拼湊通過即興能力影響商業模式創新的路徑,也可能受到環境動態性的調節。高度動蕩的外部環境會激發即興能力的發揮,使企業的商業模式創新水平大幅提升;相反,當環境處于穩定狀態時,即使資源拼湊活動能提升企業的即興能力水平。但是,即興能力的發揮會受低環境動態性的限制,此時由于企業的資源和能力無法與外部環境高度契合,商業模式創新水平將難以大幅提高。綜上分析,提出以下假設:

H5:環境動態性正向調節即興能力對商業模式創新的影響。

H6:環境動態性調節了即興能力在資源拼湊與商業模式創新之間的中介作用。環境動態性越高,資源拼湊通過即興能力影響商業模式創新的作用越強。

二、研究設計的設定

(一)變量測量

通過對相關文獻的梳理,本文選取中外較為成熟的量表進行測量,形成正式問卷。問卷題項采用Likert5級量表進行計分,其中1為“非常不同意”, 5為“非常同意”,分數越高表明被試者對題項的認可程度越高。

1.因變量商業模式創新。借鑒Pedersen等(2016)開發的量表[26],本文的量表囊括了商業模式創新的9大要素:產品開發、市場識別、資源獲取、核心流程、戰略伙伴、客戶關系、銷售渠道、成本結構和創收方式,如“公司專注于開發新的產品和/或服務”、“公司專注于開展新的核心流程和活動(設計、物流、營銷等)”、“公司專注于開發新的創收方式(產品、服務、租賃、贊助等)”等。

2.自變量資源拼湊。借鑒Senyard(2014)的研究成果[17],本文采用8個題項進行測量,如“面對新挑戰時,公司對利用手邊資源找到可行方案的能力很有信心”、 “在處理新問題或新機遇時,公司會做出行動并假定能找到可行方案”、“面對新挑戰時,公司將基于現有資源呈現出來的可行方案整合起來”等。

3.中介變量即興能力。借鑒Vera等(2005)所編制的量表[9],本文的量表從“即時反應能力”和“意圖創造能力”兩個維度來測量即興能力,共7個題項,如“公司能夠立即覺察工作中出現的突發問題”、“公司對于未預料到的事件能夠立即處理”、“公司會嘗試新的方法解決問題,發現新的解決方式”等。

4.調節變量環境動態性。借鑒 Alexiev(2016)的研究成果[27],調節變量包含“行業環境變化劇烈”、“顧客經常要求新的產品或服務”、“變革在本地市場中持續發生”、“公司所在市場上的產品(服務)數量和種類不斷在變化”4個測量題項。

5.控制變量。由于企業的一些基本特征可能會影響企業的資源基礎和行為模式,進而影響企業的商業模式創新水平。為排除這些因素對研究結果的干擾,本文選取成立年限、企業規模和細分行業作為控制變量,其中行業分布為分類變量。因此,在進入回歸分析之前以傳統制造業為參照,對其進行虛擬化處理。

(二)數據收集與樣本特征

本文的樣本選擇不局限于高新技術行業,也包括傳統制造業、貿易型行業、服務業等。調研的地點定位于廣東、福建、浙江三省,參照三個區域的企業名錄,通過研究團隊成員和相關行業親友與目標企業建立聯系,采用面對面訪談、電話聯系、在線發放問卷等形式開展調研。考慮到企業高管對企業戰略層面的發展會有更全面的了解,本文問卷的測試對象均為企業經理及以上級別的高層管理人員。調研時間為2019年7月份至10月末,總共發放問卷250份,回收207份,剔除部分無效問卷,最終得到有效問卷171,問卷有效回收率為68.4%。其中,企業年限3年以下的占7%、3-5年占18.7%、6-10年占32.7%、11-15年占22.8%、15年以上占18.7%;在企業規模方面,人數在50人以下的企業占13.5%、51-100人的企業占24%、101-500人的企業占32.2%、501-1000人的企業占18.1%、1000人以上企業占12.3%;在行業分布方面,傳統制造業、服務業、貿易型行業、高新技術行業、其他行業分別占比34.5%、21.1%、13.5%、22.8%、8.2%。

三、實證結果分析

(一)信度及效度檢驗

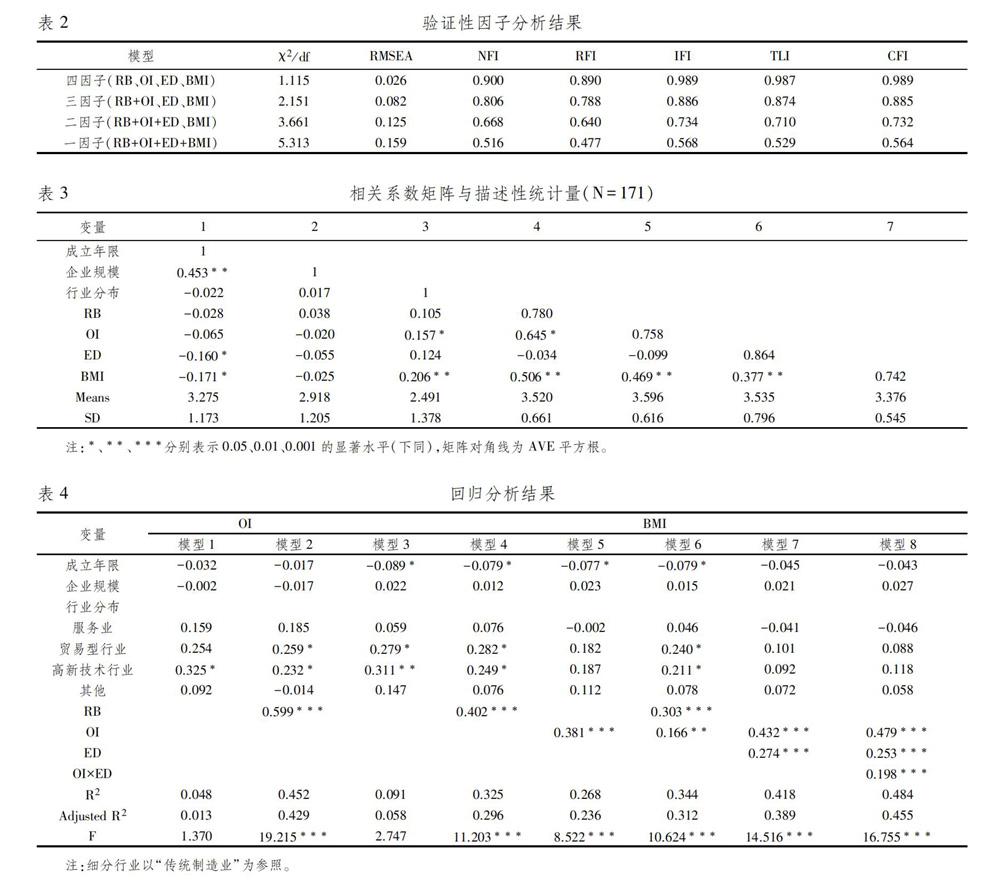

本文使用SPSS24.0作為量表信度的分析軟件,將Cronbachs α系數作為判斷標準來測量量表的內部一致性。如表1所示,各變量的α系數大于0.9,表明測量量表信度良好。對于效度的檢驗,結合以下幾個方面進行綜合考量。首先,由表1可知量表的各題項因子載荷均大于0.7,依據因子載荷計算出各變量的CR值和AVE值。AVE值均大于0.5,CR值均大于0.9,表明量表具有較好的聚合效度和組合信度。其次,使用Amos24.0進行驗證性因子分析,由表2可見本文的四因子模型的各指標為,χ2/df=1.115,RMSEA=0.026,NFI=0.900,RFI=0.890,IFI=0.989,TLI=0.987,CFI=0.989,各個指標均在建議值范圍之內,且優于其余模型的指標,表明本量表構建效度較好,且4個變量間具有良好的區分效度。此外,通過對比表3中各變量的相關系數與AVE平方根值,發現AVE平方根值明顯大于任意兩個變量的相關系數,表明變量間判別效度良好。

(二)共同方法偏差分析及相關分析

為了檢測共同方法偏差問題是否嚴重,本文采用被廣泛使用的Harman單因素檢驗方法,結果顯示所有題項自動聚合成4個特征根大于1的因子,累積方差解釋量達70.3%,且未旋轉前第一個因子解釋了所有題項40.7%的變異,未達50%的臨界值,這表明本文的共同方法偏差問題在可接受范圍之內。相關分析通常作為假設檢驗的前置步驟,通過對本文所涉及的資源拼湊、即興能力、環境不確定性、商業模式創新等變量進行相關分析。結果如表3所示,各變量間存在顯著的相關性,符合預期結果,可進行下一步分析。

(三)假設檢驗

本文利用SPSS24.0、SPSS中的process插件,通過層級回歸、Bootstrap、Johnson-Neyman等方法對前文所提假設進行驗證與分析。

1.資源拼湊、即興能力與商業模式創新之間的直接效應檢驗。本文采用層級回歸的方法檢驗資源拼湊對即興能力的直接作用,將商業模式創新設置為因變量,將控制變量(成立年限、企業規模、行業分布)和自變量(資源拼湊)依次代入回歸方程,結果如表4所示。由模型4可知資源拼湊有效解釋了商業模式創新29.6%的變異,且資源拼湊對商業模式創新具有顯著的正向影響(β=0.402,p<0.001),假設H1成立。為檢驗資源拼湊與即興能力的直接效應,將即興能力設置為因變量,再將控制變量與資源拼湊依次代入回歸方程。由模型2可知資源拼湊有效解釋了即興能力42.9%的變異,且β=0.599,p<0.001,說明兩者間具有顯著的正相關關系,假設H2成立。同理,將商業模式創新設置為因變量,再將控制變量與即興能力代入回歸方程,得到模型5,結果顯示即興能力有效解釋了商業模式創新23.6%的變異;同時,β=0.381,p<0.001,說明即興能力對商業模式創新具有顯著的正向影響,假設H3成立。

2.即興能力的中介效應檢驗。在模型2成立的基礎上引入即興能力作為中介變量,得到模型6,通過對兩個模型的比較,可知資源拼湊的β值由模型2的0.599下降到模型6的0.303,表明在引入了中介變量之后,資源拼湊與商業模式創新的直接效應作用減弱;同時,該作用效果仍在0.001的水平上顯著,說明即興能力在資源拼湊和商業模式創新之間充當了部分中介作用,假設H4得到驗證。

3.環境動態性的調節效應檢驗。模型5已驗證即興能力對商業模式創新的促進作用,可將環境動態性、環境動態性與即興能力的交互項依次代入回歸方程,如果兩個步驟的實證結果均顯著,就表示環境不確定性的調節作用成立。表4模型7顯示即興能力(β=0.432,p<0.001)和環境動態性(β=0.274,p<0.001)對商業模式創新均具有顯著影響,模型8顯示在加入交互項之后,即興能力(β=0.479,p<0.001)、環境動態性(β=0.253,p<0.001)以及它們的交互項(β=0.198,p<0.001)對商業模式創新的影響依然顯著,且模型7與模型8的F值均在0.001的水平上顯著,假設H5得到驗證。

此外,本文還參照Hayes(2013)提出的Bootstrap調節效應檢驗方法,利用SPSS中的process插件,重復抽樣2000次,置信區間95%,并采用均值加減一個標準差的方法將環境動態性分為低、中、高水平三組,區分在環境動態性處于不同水平時,即興能力對商業模式創新效應的大小。如表5所示,隨著環境動態性水平的提高,即興能力對商業模式創新的效應值從0.177提升到0.464。這表明相對于低環境動態性水平,高環境動態性水平下資源拼湊對商業模式創新的影響更加顯著;同時,在環境動態性低、中、高三種水平下,即興能力對商業模式創新效應的置信區間均不包括0,P值均顯著,說明不論環境動態性處于何種水平,即興能力均能顯著地影響商業模式創新。據此,環境動態性在即興能力與商業模式創新之間的調節效應得到了驗證。

在環境動態性調節作用成立的基礎上,本文采用Johnson-Neyman技術分析調節作用的邊界條件,該技術能夠量化環境動態性的不同取值水平,即興能力對商業模式創新的條件效應,并檢驗條件效應的統計顯著區。如圖1所示,當環境動態性取值超過2.512時,即興能力對商業模式創新條件效應的置信區間在0點以上,說明此時即興能力對商業模式創新具有顯著的正效應;當環境動態性取值小于2.512時,條件效應的置信區間包括0,說明此時即興能力對商業模式創新的條件效應不顯著。由此可以看出并非在所有情況下即興能力都能對商業模式創新產生影響,只有在環境動態性較高時,即興能力的提升才能帶動商業模式創新的提升。

4.有調節的中介效應檢驗。本文采用Preacher 等提出的“有條件的間接效應”檢驗方法,對于有調節的中介效應檢驗。利用SPSS中的process插件,在95%的置信區間下抽樣2000次,結果如表6所示。當環境動態性處于低水平時,資源拼湊通過即興能力影響商業模式創新的間接效應的置信期間包括0;當環境動態性處于中水平或高水平時,資源拼湊通過即興能力影響商業模式創新的間接效應的置信期間不包括0。由此可見只有在環境動態性達到一定水平,資源拼湊通過即興能力影響商業模式創新的間接效應方能顯著;同時,判定指標INDEX值為0.108,置信區間為[0.013,0.200],不包括0,這表明環境動態性能夠調節資源拼湊在即興能力和商業模式創新之間的中介作用,假設H6得到驗證。至此,本文所有假設均得到驗證。

四、研究結論及啟示

(一)研究結論

基于171家企業的調研數據,本文運用資源基礎觀、能力理論和權變理論構建了資源拼湊對商業模式創新的研究框架,重點關注了即興能力對資源拼湊與商業模式創新關系的中介機制,以及企業所處外部環境的動態性對這一中介機制的調節作用。研究結論如下:(1)資源拼湊是影響商業模式創新的關鍵前因,通過資源拼湊所獲取的資源包含了一切可利用的既有的內部資源和廉價的外部資源。(2)資源拼湊對商業模式創新的正向影響會通過即興能力的部分中介機制起作用,此時資源拼湊就不僅僅是單一的行為或過程,而是升級為一種能力,以便企業應對在創新過程中出現各種突發情況。(3)環境動態性強化了即興能力對商業模式創新的影響,同時能夠調節即興能力在資源拼湊與商業模式創新之間的中介效應。企業處于穩定安逸的環境,企業的即興能力會被“隱藏”起來;在高度動蕩的環境中,企業面臨著被淘汰的危機,即興能力被“激活”,并指導企業高效地利用內外部資源創造出獨特的商業模式迎合市場需求,在激烈的競爭環境中求得生存與發展。

(二)理論貢獻及實踐啟示

本文的貢獻主要體現在以下兩個方面:一是剖析了資源拼湊對商業模式創新的內在作用機理,打開了資源拼湊到商業模式創新的“黑箱”;二是豐富了商業模式創新的情境研究,并借助一個有調節的中介效應模型為企業如何運用自身的資源和能力因地制宜、因時制宜地開展商業模式創新活動提供了參考。另外,本文還得出了一些有益的實踐啟示:首先,企業應注重“拼湊”思維的培養,要著力開發資源的多種用途,并對其進行創造性重組,進而實現手邊資源的充分使用。其次,企業應進一步提升自身的即興能力,以促進企業“創造性”的提升。最后,企業需注意對所處外部環境的理解和把握,應根據環境動態性的不同程度制定戰略計劃,發展與之相匹配的商業模式。

參考文獻:

[1] Osterwalder A, Pigneur Y. Business model generation: a handbook for visionaries, game Changers and challengers[M].New Jersey: John Wiley, 2010.

[2] Ouden E D. Innovation design: Creating value for people, organizations and society[M].Springer E-books, 2012.

[3] Roome N, Louche C. Journeying toward business models for sustainability: A conceptual model found inside the black box of organizational transformation[J]. Organization & Environment, 2016, 29(1):11-35.

[4] Schlegelmilch B,Diamantopoulos A,Kreuz P. Strategic innovation:The construct, its drivers and its strategic outcomes[J].Journal of Strategic Marketing, 2003,11(2):117-132.

[5] Giesen, E,Berman S. J,Bell R & Blitz A. Three ways to successfully innovate your business model[J].Strategy & Leadership, 2007,35(6):27-33.

[6] Baker T, Nelson R E. Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage[J].Administrative Science Quarterly, 2005,50(3): 329-366.

[7] Crossan M, Sorrenti M. Making sense of improvisation[J].Advances in Strategic Management, 1997,14(3):155-180.

[8] Hatch M J. Jazzing up the Theory of Organizational Improvisation[J].Advances In Strategic Management,1997(14):181-191.

[9] Vera D,Crossan M. Improvisation and innovative performance in teams[J].Organization Science,2005,16(3):203-224.

[10]Leybourne S,Smith E. The role of intuition and improvisation in project management[J].International Journal of Project Management,2006,24(6): 483-492.

[11]Magni M. The role of team behavioral integration and cohesion in shaping individual Improvisation[J].Research Policy,2009,38(3): 1044-1053.

[12]李非,祝振鐸.基于動態能力中介作用的創業拼湊及其功效實證[J].管理學報,2014,11(4): 562-568.

[13]Sonenshein S. How organizations foster the creative use of resources[J].Academy of Management Journal,2014,57(3): 814-848.

[14]Smith E,Baker T. The life of fibers: textile competition through human capital bricolage[C].Proceeding of the 30th Babson College Entrepreneurship Research Conference,IMD & EPFL,Switzerland,2010.

[15]Kannamouzha M J,Suoranta M. Bricolage in the marketing efforts of a social enterprise[J]. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship,2016,18(2): 176-196.

[16]Guo H,Su Z & Ahlstrom D. Business model innovation: The effects of exploratory orientation,opportunity recognition,and entrepreneurial bricolage in an emerging economy[J]. Asia Pacific Journal of Management,2016,33(2):533-549.

[17]Senyard J,Baker T,Steffens P,et al. Bricolage as a Path to Innovativeness for Resource-Constrained New Firms[J]. Journal of Product Innovation Management,2014,31(2):211-230.

[18]Berliner P F. Thinking in jazz: The infinite art of improvisation [M].Chicago: University of Chicago Press,1994.

[19]Cunha,M P,Clegg S,Neves A R P. Organizational improvisation: From the constraint of strict tempo to the power of the avant-garde[J].Creativity and Innovation Management,2014,4(23): 359-373.

[20]周健明,張新圣,周永務.資源拼湊、團隊即興與初創企業新產品開發績效[J].科研管理,2019,40(1): 52-60.

[21]Kamoche K,Cunha M P. Minimal Structures: From Jazz Improvisation to Product Innovation[J].Organization Studies,2001,22(5): 733-764.

[22]王健,黃群慧.組織遺忘、組織即興與環境動態性視角下企業原始性創新構建路徑[J].科技進步與對策,2019,36(10): 84-90.

[23]陶然,彭正龍,許濤. 組織認知的即興現象與組織創新能力研究[J].圖書情報工作,2009,53(14): 59-62.

[24]Teece D J,Pisano G,Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal,1997,18(7): 509-533.

[25]韻江,王文敬.組織記憶、即興能力與戰略變革[J].南開管理評論,2015,18(4): 36-46.

[26]Pedersen E. R. G,Gwozdz W & Hvass K. K. Exploring the Relationship Between Business Model Innovation,Corporate Sustainability,and Organizational Values within the Fashion Industry[J].Journal of Business Ethics,2016,149(2): 267-284.

[27]Alexiev A S,Volberda H W & Van den Bosch,F A J. Interorganizational collaboration and firm innovativeness: Unpacking the role of the organizational environment[J]. Journal of Business Research,2016,69(2):974-984.