智慧城市中的人工智能專利技術應用分析

程德理 傅春曉

摘要:我國已經將發展人工智能技術與產業上升至國家戰略,發布了資源配置方案和發展保障措施以確保落實發展規劃。在政府規劃中也紛紛提出“智慧城市”的建設目標。隨著人工智能技術的迅猛發展,該領域的專利活動情況反映了技術應用的發展趨勢。通過對人工智能在智慧城市應用中的專利問題進行分析,得出人工智能在智慧城市各個應用領域方面專利及相關技術發展所面臨的問題,以期引發相關議題的思考,推動該產業的不斷發展與進步。

關鍵詞:智慧城市;人工智能;專利分析

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2020.05.012

引言

人工智能的迅速發展深刻地改變著人類社會生活。為搶占人工智能發展的重大戰略機遇,構筑我國人工智能發展的先發優勢,加快建設創新型國家和世界科技強國,國務院于2017年7月發布了《新一代人工智能發展規劃》,文件明確提出我國新一代人工智能“三步走”的戰略目標,提出各參與方的六大重點任務,同時配套發布了資源配置方案和發展保障措施以確保落實發展規劃。

經過60多年的演進,人工智能發展進入新階段,特別是在移動互聯網、大數據、超級計算、傳感網、腦科學等新理論新技術以及經濟社會發展強烈需求的共同驅動下,人工智能加速發展,呈現出深度學習、跨界融合、人機協同、群智開放、自主操控等新特征。[1]人工智能技術作為科技先驅,起到了帶領和推動智慧城市發展的作用。人工智能技術不斷應用在智慧城市的過程也就是智慧城市發展的高級階段,是數字中國戰略的具體體現。

因此,隨著人工智能技術的迅猛發展,對專利相關領域也提出了新的要求。本文將對人工智能在智慧城市應用中的專利問題進行分析,以期引發相關議題的思考,推動產業的不斷發展與進步。

一、AI視角的智慧城市

人工智能城市(Artificial Intelligence City, AI City)是指:在遵循城市發展和滿足社會經濟發展需求前提下,以城市科學、人工智能、信息物理系統(Cyber-Physical Systems, CPS)、系統工程理論為支撐,在“城市大腦”統一管理下,在人類智慧空間、信息空間、物理空間三大空間支撐下,綜合采用人工智能、大數據、云計算、物聯網、移動互聯網、工業互聯網、現代通信、區塊鏈、量子計算等新一代信息技術實現實時感知、高效傳輸、自主控制、自主學習、智能決策、自組織協同、自尋優進化、個性化定制八大特征的高度智能化城市。[2]“人工智能城市”簡稱為“AI城市”。“人工智能城市”兼具“人工智能+城市”和“城市+人工智能”雙重內涵。“人工智能+城市”注重的是人工智能科技,“城市+人工智能”注重的是城市垂直應用。

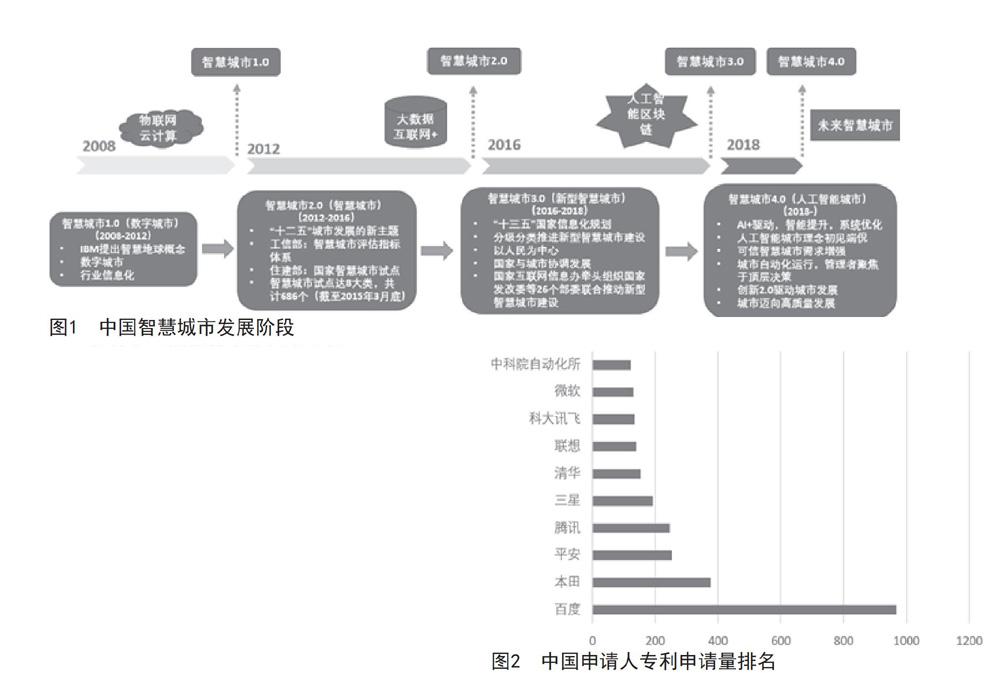

如圖1所示,智慧城市在中國的發展可以劃分成四個階段。至今,我國智慧城市的發展邁進“AI+智慧城市”“人工智能城市”階段,2018年是人工智能城市的歷史元年。

從定義來看,人工智能結合了多種學科,包含了諸方面的能力。[3]根據新興技術產業研究公司Venture Scanner對人工智能的分類,主要分為“人工智能”“深度學習”“機器學習”“神經網絡”“語言處理”“語音識別”“計算機視覺”“手勢控制”“智能機器人”“視頻識別”“語音翻譯”和“圖像識別”等,從以上關鍵技術的全球分布來看,前二十名的公司大多數是美國和日本公司。

人工智能在智慧城市行業領域應用層包括AI智能系統和AI產品(裝置、裝備),其中AI智能系統分為單系統(商業智能系統、智能家居、智能倉儲、智能安防、智能電網等)和行業領域復雜大系統(能源互聯網、智慧社區、智慧建筑、智慧物流等),AI產品包括:AGV、無人機、自動駕駛汽車、虛擬助手、智能客服、智能音箱、智能冰箱、智能床墊、智能輪椅、智能醫療機器人等。

二、人工智能專利在智慧城市應用中的分析

專利活動情況是評價高科技領域技術及應用發展的關鍵指標,本文將從專利活動情況分析人工智能在智慧城市的技術應用情況。[4]人工智能在智慧城市的應用領域眾多,智能交通領域目前由于產品距離市場化較遠,因此主要集中在研發階段;智能電網、智能醫療、智能家居和智能環保領域的產品則在全球存在大量的專利申請。

(一)智能交通

本文以自動駕駛、語音識別、自然語言處理、智能搜索和智能推薦作為智能交通的關鍵技術檢索了公開日在2020年3月31日之前的專利,全球目前申請量在82 629件,中國申請量25 127件。中國申請人居前五位的是百度(包括百度在線、百度網訊和百度美國)、本田(包括本田技研和本田自動車)、平安、騰訊、三星。另外,清華大學、聯想、科大訊飛、微軟及中科院自動化所位居前十名(圖2)。

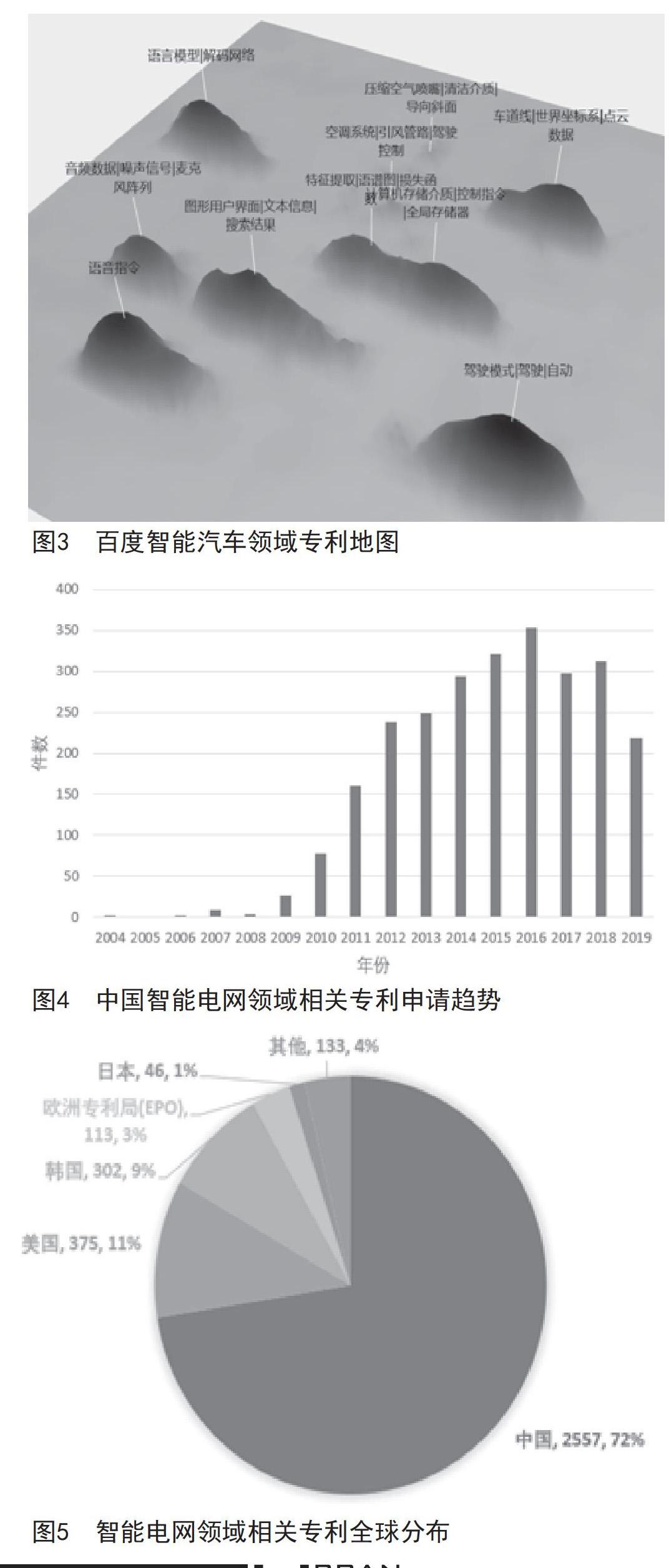

百度非常注重專利布局,在上述四個領域內分別進行了嚴密的專利布局。截至2020年3月31日,百度公司智能汽車領域相關專利申請達968件。在開展大量專利布局后,百度諸多技術都是通過開源平臺和開源代碼提供的,比如自動駕駛、深度學習框架等。如圖3所示為百度智能汽車領域相關專利地圖,在駕駛模式、特征提取、控制指令、語音指令、圖形用戶界面、語言模型及音頻數據等方向進行了重點布局。

雖然我國人工智能技術發展十分迅猛,但智能交通領域的很多應用相關專利仍然存在很多問題。表1為中美在智能汽車領域相關專利的指標對比(數據取自有效專利及授權專利)。如表1所示,中美申請人在專利申請的策略上仍然存在較大的差距。在權利要求數量、同族專利個數及被引證次數上,美國申請人明顯高于中國申請人。國內申請人應重視專利申請質量及布局策略,在新技術與城市交通治理的融合還處于早期階段時,掌握專利布局的先機。

此外,國家政策的引導、共享機制的建立都很關鍵,相關部門應該加快各交通部門的標準制定,推動基礎設施的智能化改造,積極實施智能交通應用示范區等舉措并推廣全國,爭取縮短產品市場化的時間,在全球智能汽車領域占領一席之地。

(二)智能電網

智能電網是智慧城市的“主動脈”。智慧城市建設得到各級政府的高度重視,而智能電網是構建整個智慧城市神經系統中的重要的一部分,是智慧城市建設的核心基礎。

本文以關鍵詞“智能電網”“Smart grid”“Intelligent grid”檢索公開日在2020年3月31日之前的專利,從專利申請人以及國別分布、技術分布等角度,來分析智能電網專利的情況。

從2009年開始,中國開始在智能電網領域進行了大量的專利申請,說明從2009年開始,傳統電網已經無法滿足經濟發展的需求(圖4)。如圖5所示,智能電網專利技術市場主要分布在中國,公開量達72%,美國11%,韓國9%,歐洲3%,日本1%。

通過分析IPC分類,專利技術分布主要集中在智能電網供配電系統和局部或外部之間的通信。另外還涉及系統中各個組件等的運行監測以及故障報警。其中,運行狀況和故障檢測對于系統穩定十分重要(圖6)。

通過檢索得知,中國專利申請人主要集中在國家電網、電力科學研究院等,其他申請人均比較分散,因此,需要申請人整合研發能力,梳理技術脈絡,集中攻克關鍵技術難點。另外智能電網的技術應用市場的需求不斷增長,對于智能電網的技術熱點,國內申請人應規避侵權風險,避免專利糾紛。

(三)智能家居

智能家居是指以住宅為平臺,利用綜合天線技術、網絡通信技術、安全方法技術、自動控制技術、音視頻技術將家居生活有關的設施集成,構建高效的住宅設施與家庭日程事務的管理系統。[5]

不論是從市場應用角度還是專利態勢分析,智能家居都是最火的領域之一。如圖7所示,在智能家居的整體態勢上,住宅配套系統相關技術的專利申請量占22%,智能管理與控制相關技術的專利申請量占18%,安全方法系統相關技術的專利申請量占17%,智能家電終端系統相關技術的專利申請量占43%。其中,國內申請趨勢經歷了緩慢增長、大幅增長和跳躍式增長三個階段,從技術分布來看,布局的重點在智能家電終端系統,比如智能廚衛、家庭影音等,這也體現出智能家居概念對傳統家電的技術改革。

產品市場的熱度也相應引發了專利戰場的硝煙滾滾。近兩年來,國內外家電業的專利戰幾乎成為常態。夏普、海信、格力、TCL、Yunmi等爆發了專利拉鋸戰。中國家電企業也拿起專利武器開始針對國外的競爭對手進行專利訴訟,但也經歷著國外競爭對手的訴訟考驗。專利戰的同時,侵權調查也時有發生,國內外均發生了多起調查事件。

面對如此激烈的競爭形勢,企業必須具有強烈的專利意識,應提早做好全面的專利戰略規劃,包括專利申請計劃、專利布局等,通過知識產權管理體系建設來完善和提高企業的競爭能力,將知識產權的管理納入日常工作中,保留完整的財務賬簿和資料,保全證據,以備后續的專利訴訟風險。

(四)智能醫療

醫療產業是人工智能落地較早和較為成熟的領域之一。[6]從技術層面來看,圖像識別、語音語義識別、深度學習、智能傳感、大數據分析等技術在醫學影像診斷、智慧醫院建設、遠程醫療系統、基因圖譜研究和靶向藥物研發等方面均已得到廣泛應用。從產業層面來看,IBM、谷歌、微軟等IT巨頭以及騰訊、百度等國內領軍企業也紛紛布局醫療產業,以自身的技術優勢和數據優勢推動人工智能在醫療領域的落地。

不同于智能家居火熱的專利戰,智能醫療的專利問題可能更多的是專利在國內授權的前景問題。由于智能醫療涉及醫療和計算機領域兩個方面的專利性,因此涉及“是否屬于疾病的診斷和治療方法”與“是否具備實用性”兩個問題。由于兩個領域屬于完全不同的技術領域,在撰寫專利申請文件時應該由兩個領域的專利代理師共同撰寫申請文本,才能更加有效地布局權利要求。此外,在其他專利問題的處理過程中,處理團隊也應配備專業的技術人員,才能避免技術領域的空缺。

人工智能技術與醫療領域的結合產生了創新解決方案,如何有效地保護新成果、通過多元化的權利要求撰寫形式為專利權人提供更為靈活的主張權利的便利,滿足專利權人的需求才是應該關注的熱點。

(五)智能環保

智慧環保是互聯網技術與環境信息化相結合的概念。“智慧環保”是“數字環保”概念的延伸和拓展,它是借助物聯網技術,把感應器和裝備嵌入到各種環境監控對象(物體)中,通過超級計算機和云計算將環保領域物聯網整合起來,可以實現人類社會與環境業務系統的整合,以更加精細和動態的方式實現環境管理和決策的智慧。[7]

國內智慧環保重點企業有聚光科技(杭州)股份有限公司、阿里云計算有限公司、航天科工智慧產業發展有限公司、上海延華智能科技(集團)股份有限公司、萬達信息股份有限公司、深圳平安通信科技有限公司等。

智慧環保技術涉及的技術點多面廣,人工智能算法通過環境治理技術的提高,不斷推動著智慧環保的發展。對于智慧環保專利技術的申請多集中在底層技術領域,應用層面的專利申請量尚不龐大,從檢索結果分析可知,技術構成主要集中在“垃圾的收集或清除”,其他技術分支處于空白點的較多,因此,申請人可從目前的空白點入手,抓緊布局戰略的制定。

(六)其他智慧城市領域

除上述領域外,我國在智慧政務、智能倉儲、智能安防與智慧物流等領域的專利也在不斷增長,而且這個形勢目前還在持續。而日本在近十年并沒有明顯的增長,在PCT申請量上,美國一直位居首位。我國也有申請人與美國的IBM、微軟與谷歌等知名公司持平,申請數量巨大,但整體申請質量還有待提高,在這一次技術革新的浪潮中,中國能否躋身前列,仍然面臨考驗。

三、結論

從人工智能關鍵技術申請人的全球分布情況來看,美國和日本仍然排在前列,中國申請人仍需在人工智能的核心技術層面加大投入和研發。

首先,針對市場應用已經成熟的領域,如智能電網和智能家居領域等,應更加緊知識產權管理系統的構建,將完整的知識產權體系納入管理當中,包括健全的知識產權管理制度等,有效規避專利侵權風險,在產品研發早期就應該開始專利戰略布局。另外,在智能電網領域,還需要申請人整合研發能力,梳理技術脈絡,尋求合作并集中攻克關鍵技術難點。

其次,針對市場應用較少的領域,例如智能汽車領域,中國申請人較美國申請人在各項專利價值評價指標上都存在著較大的差距,國內申請人應重視專利申請質量及布局策略,在新興技術與城市融合的早期階段,掌握專利布局的先機;除此以外,還應加強政策的引導和基礎設施的建設。

再次,人工智能技術領域屬于計算機領域,但應用到智慧城市中時會涉及更多跨學科技術,此時關于專利事務的處理需要更多跨學科人才的通力合作,才能為專利權人提供更多便利的途徑或渠道。[8]

最后,針對智慧城市的政策應加緊制定、實施及推進,智慧城市政策對高科技領域技術的應用發展有著十分積極的促進作用。智慧城市不僅意味著國內外大公司的參與,更意味著地方公司及政府各部門之間的通力合作,將通用的技術方案轉化為城市當地的地方需求才是實現智慧城市的最關鍵一步。通過數據檢索分析可以得出,實施智慧城市政策的地區也更傾向于密集的申請專利,對于高科技領域這一影響更為突出。因此,相關政策的制定出臺,更為積極的知識產權策略,兩者之間有著共同促進的作用。

人工智能給社會生活帶來的巨大的變化,城市的創新發展不是終結,而是一個新的開始。一項新的變化會帶來不同的社會、技術和法律問題,相應的法律規范也應該根據發展的不同階段而變化,從而適應科技的發展。本文從專利權人角度給出了以上建議,也期待法律制度能夠盡早地做出調整,能夠積極引領人工智能產業的發展,專利權作為保護發明成果的重要手段,無論現在或未來都會對智慧城市的發展具有長足的貢獻。

說明:本文系教育部人文社會科學研究項目(項目名稱:我國知識產權密集型產業集群國際競爭力提升研究,編號:19YJA630012)的階段性研究成果。

參考文獻:

[1]國務院.新一代人工智能發展規劃[Z].2017-7-20.

[2]杜明芳.人工智能賦能智慧城市[J].智能建筑,2018(220):19-22.

[3]Hu Shuijing, Jiang Tao.Artificial intelligence technology challenges patent laws:2019(ICITBS),241-244.

[4]Martin POTAN?OK, Jan ?ERN?.Competitive technical intelligence using patent data to determine smart city trends abstract, vol. XII, 1, 2020(12): 5-17.

[5]曾宇昕,唐嫣.一張圖看懂智能家居產業的專利布局現狀[EB/OL].(2018-09-28)[2020-06-15].https://m.sohu.com/a/256696005_518679/

[6]洪巖.淺析人工智能技術的專利保護[J].知識產權.2018(12):75-82.

[7]陳鴻斌.啟動智慧環保項目建設[EB/OL].(2012-12-31)[2020-05-12].http://www.cusdn.org.cn/news_detail.php?id=224770

[8]Andrea Caragliua Chiara F. Del Bob.Smart innovative cities: The impact of smart city policies on urban innovation[J].Technological Forecasting & Social Change.2019(142):373-383.