連山縣有機茶葉種植技術要點

鄒石橋 尹昌光 董耀豪

摘 要 根據有機食品認證的要求,廣東省連山縣依托獨特的自然環境條件大力發展有機高山茶葉種植,并在產地條件、園地規劃與開墾、茶園的管理、病蟲草害防治、鮮葉采摘方面制定地方標準,指導茶葉種植企業、農戶生產。基于此,以連山縣為例,簡要分析有機茶葉種植技術要點。

關鍵詞 有機食品;茶葉種植;標準;廣東省連山縣

中圖分類號:S571.1 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2020.24.009

連山縣是山區縣,位于廣東省西北部,具有明顯的“冬暖夏涼”的氣候特點,總體來看區域擁有良好的生態環境,具有“林業生態縣”之美譽。2014年,連山縣委、縣政府將有機茶產業的發展作為禾洞鎮等北部高海拔地區實施鄉村振興戰略的“一鎮一業”“一村一品”重點產業,目前該縣有機茶葉基地認證面積為154.6 hm2,產量為69 t,品牌有王金雪山眉紅茶、福林野生茶、高山有機云霧茶——皇后山1號紅茶。

1 選擇適宜的土壤

1.1 土壤要求

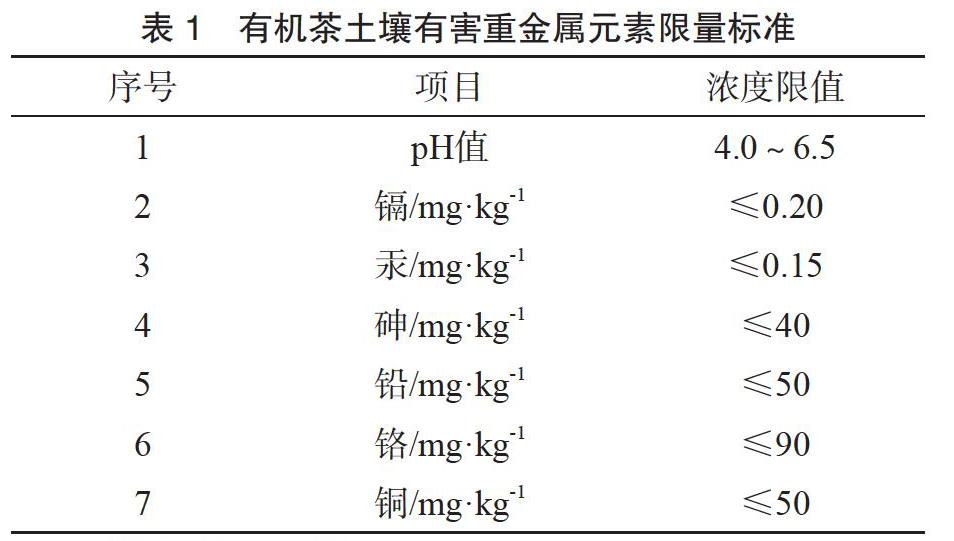

茶園一般要求土壤微酸性,pH 4.0~6.5,坡度35°以下,生態條件好,無污染(見表1),土地肥力達到表2中Ⅰ、Ⅱ級指標,土層深厚(1 m),排灌良好,無工業,距交通干線1 km以上。

1.2 優化茶園環境

茶園對環境質量要求較高,不僅空氣要含氧量較高,同時還要求懸浮顆粒物的總量不得超過表3所示內容。

1.3 茶園灌溉水的要求

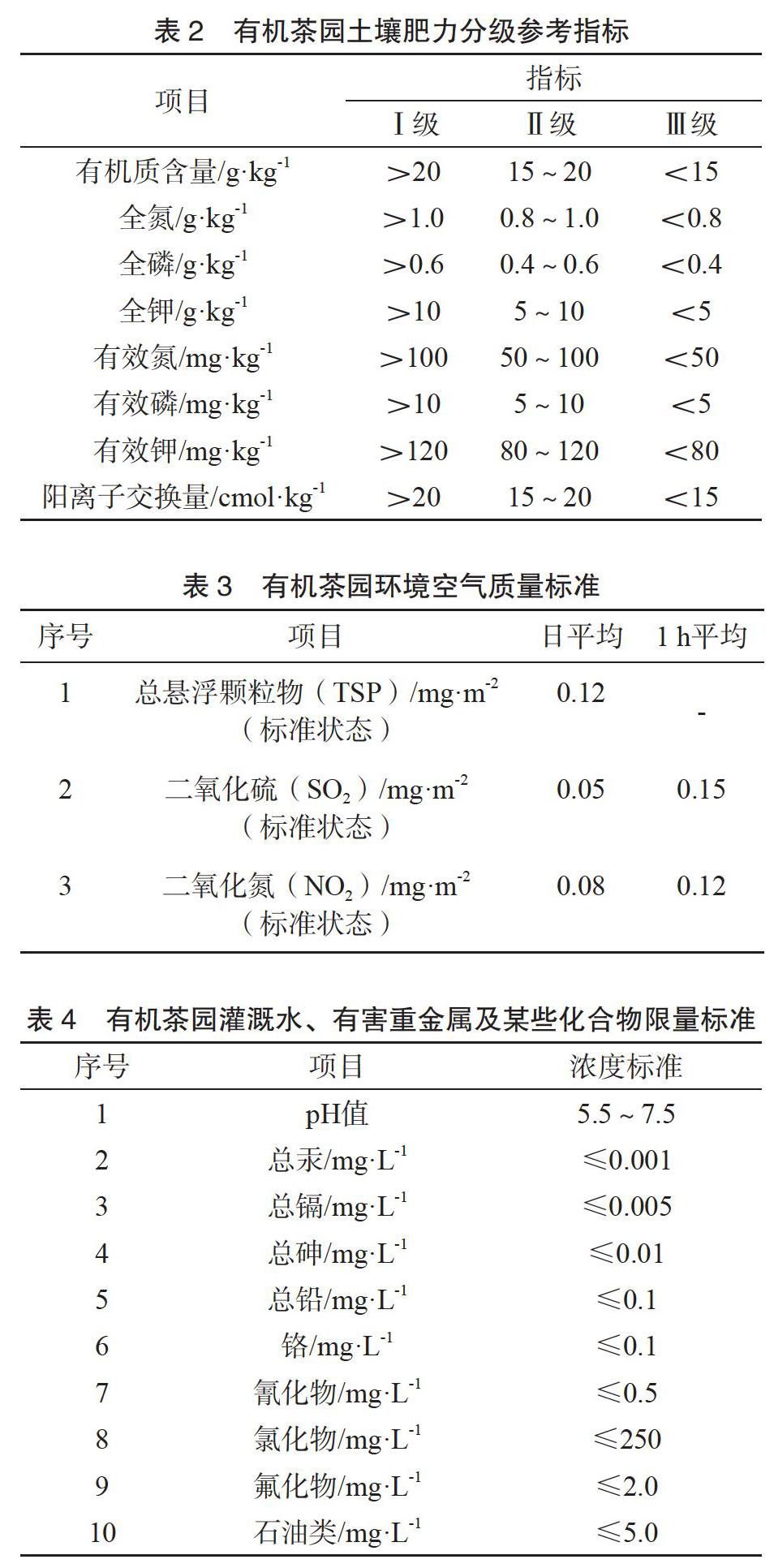

茶園對灌溉水質也提出了相應要求,水質需達標且沒有污染物,水質中重金屬含量不得超過表4對應要求,同時其他指標也必須要符合農田灌溉用水指標。

2 園地規劃與開墾

2.1 茶園種植土地規劃

在建設高標準有機茶葉種植基地時,需要對建設地進行全面規劃,包括種茶區、排蓄灌水系統、防護帶、綠化區等。在傾斜度小于15°的緩坡進行開墾時,需要對地面雜物進行清理,接著進行兩次耕作,在第一次墾作時深度不得小于50 cm,主要進行雜草翻埋,尤其是小竹、茅草等雜草的清除必須要徹底[1]。第二次復墾深度以30 cm為宜,主要是對地面進行平整。在坡度為15°~25°的丘陵地區開墾時,必須要進行全面深耕,并構建梯級園地,待地面平整后方可種茶。

2.2 茶園道路與水利規劃

若茶園設在丘陵地區,那么可在崗頂設置干道和支道,寬度以耕作機具能夠通行為宜。對于設在坡度較大的山地的茶園,可以按照“S”型繞山修筑。在修建時不可設置直上直下的道路,以免茶園作業不便。

3 茶園的管理

3.1 幼齡茶園

3.1.1 耕作

通常情況下在每年9月下旬至11月上旬期間,即秋茶采收結束后進行耕作。選取茶叢的邊緣部位,垂直開溝,深度控制在25 cm,以疏松土壤。與成齡園不同,幼齡園每年都要進行深耕,以加速土壤熟化。若土壤出現板結情況,要對整個茶園進行深翻。

3.1.2 施肥

施肥時,每667 m2按純氮2.5~5.0 kg折算200~250 kg有機肥進行施肥,并逐年增加施肥量;按照1.0∶0.2∶0.2的比例,將N、P2O5、K2O分3次施入靠近茶苗根部的位置,且施肥深度為10 cm[2]。

3.1.3 修剪

針對幼齡茶園,應進行定形修剪,當園中超過70%的茶苗高度超過30 cm,枝干直徑超過0.3 cm時,需要在距離地面20 cm左右將主枝剪去。第二次修剪保持樹干高30~35 cm,第三次修剪保持樹干高40~45 cm。

3.2 投產茶園

3.2.1 耕作

春前淺耕,即在立春至雨水期間深耕10~15 cm,立夏前后淺耕,小暑到大暑期間同樣進行淺耕,在秋茶采摘結束后則要進行一次深度為15~25 cm的深耕。

3.2.2 施肥

投產茶園以純氮為標準,按生產100 kg干茶追施15 kg純氮的標準施用有機肥,氮、磷、鉀比例為3∶1∶1。春、夏、秋、冬按30%、20%、10%、40%的比例,每667 m2年均施用400~500 kg有機肥。在施肥過程中應采取淺耕、中耕和深耕交替進行的方式,并沿樹冠滴水處開10~20 cm深的溝,施肥立即覆蓋。

3.2.3 修剪

針對基本定形的投產茶園而言,通過修剪可以起到調整樹冠的作用,同時能保障茶樹養分充足,使得分枝層次更加明顯,促進枝壯葉茂。修剪主要分為冬剪和春茶后輕剪,其中冬剪一般在秋茶采摘后進行,時間大約是11月。目前,針對投產茶園茶樹修剪有全冠輕修剪和頂冠輕修剪兩種方法。大多數茶園采用頂冠輕修剪法,即只將蓬面秋梢和高梢部分修剪掉,原則上不修剪茶行兩側,從冠面修剪3~5 cm的枝條即可。

4 病蟲害防治

貫徹“預防為主、綜合防治”的植保方針,以農業防治為主,結合生物防治、物理防治。在茶樹品種選擇上應以具有強抗病蟲害性的品種為宜,同時加強對茶園的管理,確保茶樹長勢良好,使得茶樹在抵御病蟲害方面具有較強的抗性。

4.1 農業防治

每年冬季對茶園進行全面清理,同時封園噴灑石硫合劑。

4.2 物理防治

每2 hm2茶園安裝太陽能殺蟲燈1盞,黃板(黏蟲板)10~20塊,捕食螨4~5袋,防治尺蠖、卷葉蛾、茶毛蟲、螨蟲等。

4.3 生物防治

在病蟲害為害初期噴灑蘇云金桿菌、BT、白僵菌等生物農藥進行防治,如小綠葉蟬、黑刺粉虱等,可噴蘇云金桿菌1~2次防治。

5 采摘

5.1 采摘原則

茶葉采摘應根據茶樹的具體長勢,秉承“采留結合、量質兼顧”的原則,根據相關標準進行采摘。

5.2 采摘方法

在采茶時,應分批多次采摘,同時秉承“留葉采、同等嫩度對夾葉采”的原則,按照五個標準進行采摘,及單芽、一芽一葉初展、一芽一葉開展、一芽二葉初展、一芽二葉開展。

6 結語

連山縣有機茶葉種植標準自2014年推廣應用以來,取得了良好的經濟效益、社會效益、環境效益,每667 m2茶園產量達46 kg,全縣有機茶年產量達69 t,每667 m2產值達8 000萬元,茶葉品牌知名度也得到較大提升,種植有機茶葉成為該縣農民脫貧致富的支柱產業。

參考文獻:

[1] 徐麗敏,王恒葉,鐘素梅,等.有機茶園常規管理[J].安徽農學通報(下半月刊),2011,17(4):112,126.

[2] 雷祖和.有機茶園建設與高產優質栽培[J].安徽農學通報,2008,14(22):103-104.

(責任編輯:劉 昀)