祁東縣一季中稻施肥效應及最佳經濟施肥模型分析

匡紅梅

摘 要 為進一步摸清測土配方施肥參數,完善湖南省祁東縣一季中稻施肥指標體系,選擇代表性土種紅黃泥,進行了一季中稻“3414”肥料效應試驗。試驗結果表明:氮肥是增加一季中稻的生物量和產量的主要因子。每667 m2增加6.5 kg氮肥,株高增加8 cm以上,與缺素區比較,每投入1 kg氮肥產量平均增加22.68 kg,其次是鉀肥為17.91 kg,最后是磷肥10.76 kg;經三元二次回歸模型分析,每667 m2最高產量為656.6 kg,N、P2O5、K2O最佳施肥量分別為12.4 kg、4.8 kg、5.9 kg;氮磷鉀比為1︰0.39︰0.48。

關鍵詞 一季中稻;“3414”肥料效應試驗;科學施肥;施肥模型

中圖分類號:S511 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2020.24.102

祁東縣是個農業大縣,常年水稻種植面積在6.7萬公頃左右,一季中稻近1.3萬公頃。為進一步摸清測土配方施肥參數,完善祁東縣一季中稻施肥指標體系,2018年,按《測土配方施肥技術規程》,選擇祁東縣代表性土種紅黃泥,進行了一季中稻“3414”肥料效應試驗,構建了一季中稻施肥模型,為促進測土配方施肥技術的推廣應用,提供了依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地點

試驗設在祁東縣風石堰鎮永和村9組謝小軍的責任田,地理位置為北緯26°47′33.961″、東經111°59′32.876″,面積2 133 m2。

1.2 供試土壤

試驗田土種為紅黃泥,肥力中等,溝渠配套、排灌條件好,常年種植制度為稻-閑一熟制。試驗前取土化驗結果:pH值5.7、有機質14.9 g·kg-1、堿解氮111 mg·kg-1、有效磷22.7 mg·kg-1、速效鉀95 mg·kg-1。

1.3 供試肥料與施用方法

有機肥為上年稻草100%還田。化肥采用優質單元肥料,氮肥為尿素(含N 46%),磷肥為過磷酸鈣(含P2O5 12%),鉀肥為氯化鉀(含K2O 60%)。氮肥(占N總施用量60%)、磷肥(占P2O5總施用量100%)作基肥施用;追肥尿素(占N施用總量40%)、鉀肥(占K2O總施用量100%)在插秧后6天作追肥施用。

1.4 供試品種

雜交中稻,品種為Y兩優9918。

1.5 試驗處理設計

試驗采用聯合國糧農組織(FAO)提出的“3414”完全試驗設計方案[1],即氮、磷、鉀3因素4水平14個處理的田間試驗方案,其中4個水平分別是:0水平(不施肥)、2水平(當地最佳施肥量)、1水平(2水平×0.5)、3水平(2水平×1.5,該水平為過量施肥水平)[1]。

小區面積20 m2(4 m×5 m),不設重復,插秧前分區做好高20 cm的田埂,田埂捶緊壓實,然后統一用塑料薄膜包埂,防止串水串肥。設專用排灌渠道,排灌分家,不串灌串排,不用本田水灌溉,同時小區外設有不少于3 m寬的保護行。各處理施肥量詳見表1。

1.6 田間管理

試驗田秧苗于2018年4月22日播種。試驗田小區5月20日作埂、薄膜包埂,5月22日施底肥并移栽,移栽密度為每667 m2栽插1.25萬蔸,栽插規格為20 cm×27 cm,毎蔸插2粒谷秧苗,5月29日施追肥。其他農事操作與藥劑防治病蟲等田間管理措施與當地一致。在試驗整個過程中未出現洪澇、旱災、病蟲害等影響試驗結果的情況。8月26日測產,8月31日收割,全生育期131 d,分試驗小區單收單曬,并稱干重和秸稈重。

2 結果與分析

2.1 不同施肥對中稻群體結構的影響

經測產,各處理生物學性狀及產量見表2。結果表明:氮肥是影響中稻生物量的主要因子,磷、鉀肥影響不明顯。株高、穗長均與氮肥用量呈正相關。氮0水平、1水平、2水平、3水平處理的株高平均值分別為99.9 cm、112.4 cm、121.7 cm、129.7 cm,可見,每增加6.5 kg氮肥,株高增加約8 cm以上。氮0水平、1水平、2水平、3水平處理的穗長平均值分別為24.3 cm、25.8 cm、26.5 cm、28.7 cm。從經濟性狀來看,本試驗條件下,磷、鉀肥影響不明顯,可能與土壤有效磷、速效鉀含量偏高有關,氮肥對結實率影響呈負增長,氮0水平、1水平、2水平、3水平處理的結實率平均值分別為89.4%、85.7%、82.6%、79.2%。詳見表3。

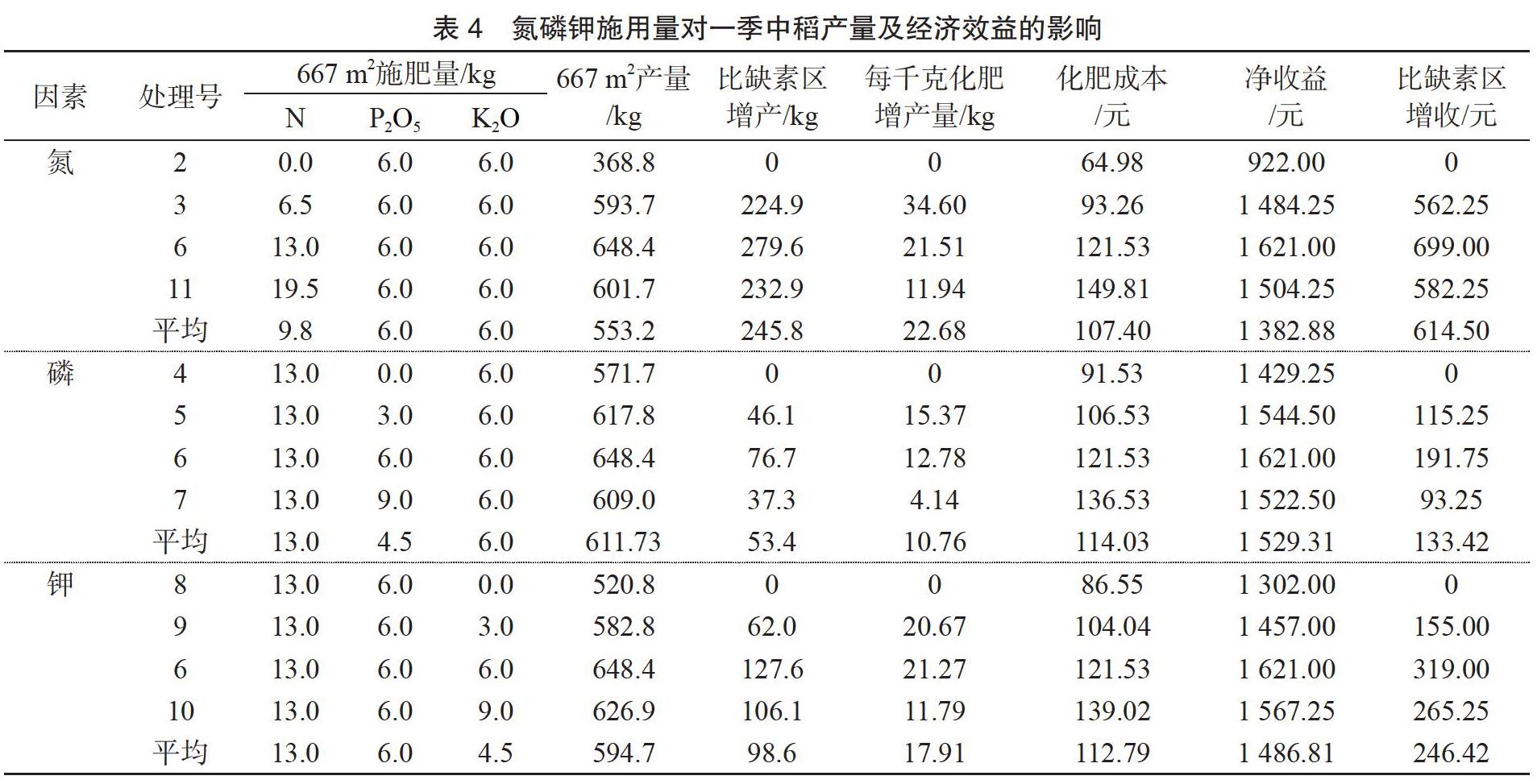

2.2 氮、磷、鉀在一季中稻生產上的增產貢獻及經濟效益分析

分別對不同氮、磷、鉀施用水平的產量和效益進行分析(見表4),不同的化肥施用量與缺素區比較,對一季中稻單產影響最大的是氮,施氮區比缺素區平均每667 m2增產245.8 kg,其次是鉀、磷肥,每667 m2分別增產98.57 kg、53.37 kg;每投入1 kg純量肥的產量以氮肥最高,為每施用1 kg氮肥產量22.68 kg,其次是鉀肥為17.9 1kg,最后是磷肥10.76 kg,其中均以處理6的增產、增收效果最好。由此可見,在一季中稻生產上,均衡施用氮、磷、鉀肥即可得到最大的增產效果又可獲得最大的效益。

肥料單價分別為N 4.35元/kg、P2O5 5.00元/kg、K2O 5.83元/kg,稻谷單價為2.5元/kg,下同

2.3 回歸分析

2.3.1 一元二次回歸分析

2.3.1.1氮

取氮的4個水平,即處理2、3、6、11處理(磷、鉀因素均為2水平),對產量與施用量進行一元二次肥料效應模型擬合,關系式:Y=372.24+42.93N-1.61N2,R=0.997 48,F值98.918,回歸模型未達到顯著水平。

2.3.1.2磷

取磷的4個水平,即處理4、5、6、7處理(氮、鉀因素均為2水平),進行一元二次肥料效應模型擬合,得到磷肥效應函數及其相關參數:Y=568.98+26.13P-2.37P2,R=0.974 86,F=9.571 2,回歸模型未達到顯著水平。

2.3.1.3鉀

取鉀的4個水平,即處理2、3、6、11處理(氮、磷因素均為2水平),進行一元二次肥料效應模型擬合,得到鉀肥效應函數及其相關參數:Y=516.27+33.67K-2.32K2,R=0.978 166 1,F=11.076,回歸模型未達到顯著水平。

通過對氮、磷、鉀一元二次回歸分析,說明氮、磷、鉀三元素施用量與產量呈二次相關(相關系數在0.97以上),在低水平用量下,產量隨著肥料用量增加而增加,但到一定峰值后,產量隨著肥料用量增加而減少。但本試驗條件下,氮、磷、鉀三元素擬合的肥料回歸模型均未達到顯著水平,不用作推薦施肥模型。

2.3.2 三元二次回歸分析

經三元二次回歸統計[2],復相關系數(R2)為0.988 03(見表5),說明產量與不同施肥高度相關,方差分析:F為18.235 8(見表6),大于F0.01的14.66,達到極顯著水平,可以用回歸方程構建推薦施肥模型。

經回歸分析,得出產量函數模型(見表7):Y=307.65+27.54N+38.47P+21.66K-1.62N2-3.37P2-3.59K2+0.19NP+2.28NK-1.1PK根據肥料效應模型計算出中稻氮磷鉀肥的最高產量和最大施肥量:每667 m2最大產量為658.3 kg,每667 m2N、P2O5、K2O最大施肥量分別為13.4 kg、5.0 kg、6.5 kg。通過邊際產量分析,按目前稻谷與肥料市場價格,可計算出每667 m2最佳產量為656.6 kg,每667 m2N、P2O5、K2O最大施肥量分別為12.4 kg、4.8 kg、5.9 kg。氮磷鉀比為1︰0.39︰0.48。

3 結論

3.1 氮、磷、鉀肥對一季中稻的增產效果顯著

本試驗結果表明:氮肥主要通過增加株高和穗長來增加一季中稻的生物量,其中以增加株高最為明顯,每增加6.5 kg氮肥,株高增加8 cm以上。同時,對一季中稻單產影響最大的是氮,施氮區比缺素區平均每667 m2增產245.8 kg,其次是鉀、磷肥,每667 m2分別增產98.57 kg、53.37 kg;每投入1 kg純量肥料的產量以氮肥最高,為每施用1 kg氮肥產量22.68 kg,其次是鉀肥為17.91 kg,第三是磷肥10.76 kg,其中均以處理6的增產、增收效果最好,說明在生產上合理施用氮、磷、鉀肥有利于促進一季中稻正常生長,獲得較高的產量和效益。

3.2 氮磷鉀三元素施用量與產量呈二次相關

通過對試驗數據一元二次回歸分析表明:氮、磷、鉀三元素施用量與產量呈二次相關,相關系數0.97以上。

3.3 施肥模型

經三元二次回歸統計與方差分析,F檢測達極顯著水平,可以用回歸方程構建推薦施肥模型:

Y=307.65+27.54N+38.47P+21.66K-1.62N2-3.37P2-3.59K2+0.19NP+2.28NK-1.1PK

每667 m2最高產量為656.6 kg,N、P2O5、K2O最大施肥量分別為12.4 kg、4.8 kg、5.9 kg。氮磷鉀比為1︰0.39︰0.48。

參考文獻:

[1] 農業部.測土配方施肥技術規范[Z].2010.

[2] 謝衛國.測土配方施肥理論與實踐[M].長沙:湖南科學技術出版社,2006.

(責任編輯:劉 昀)