貨幣政策操作類型差異與制造類公司的杠桿響應機制變化

王韌 李志偉

摘要:金融資源結構錯配和高金融摩擦效應會顯著制約不同類型的貨幣政策操作對制造類公司的實際杠桿率影響,并在政策實踐中引發“杠桿率悖論”和“杠桿率背離”等諸多困擾。本文基于2003—2018年中國人民銀行貨幣政策操作的類型劃分和頻次匯總,以及同期1047家制造類上市公司的樣本數據,對不同貨幣政策操作類型的微觀杠桿率影響進行了綜合比較分析。研究發現:

(1)貨幣寬松有助于制造類公司降杠桿,貨幣緊縮的微觀杠桿率影響則不顯著,既印證了“金融加速器”效應,也證實了“杠桿率悖論”的現實困擾;

(2)強化金融監管和推動市場完善均存在顯著“降杠桿”功效,說明克服“配置失靈”和減輕“金融摩擦”對于制造業降杠桿至關重要;

(3)適度的貨幣寬松有助于放大金融監管和市場完善類操作的降杠桿功效,而市場完善類操作較之于金融監管類操作更不容易受到地方執行層面的干擾。

關鍵詞:貨幣政策;制造類公司;金融加速器;金融摩擦;結構性去杠桿

文獻標識碼:A

文章編號:1002-2848-2020(03)-0080-12

推動制造業部門的“趕超”是多數發展中國家的產業政策目標,而為防范由此滋生的金融風險,將這些行業的杠桿率水平控制在合理范圍之內至關重要,也是貨幣政策操作的重要關切點。但在政策實踐中,因為行政手段配置金融資源與各種形式“金融抑制”所引發的結構錯配問題,再疊加制造業部門的高沉沒成本與高金融摩擦特質,自上而下的貨幣政策操作往往會在微觀企業層面出現效應扭曲,甚至衍生出新的金融風險。從這一角度看,系統梳理微觀制造企業杠桿率演變對不同貨幣政策操作類型的響應機制并探討其背后邏輯,對于提升貨幣政策有效性,并推動制造業部門結構性去杠桿和高質量發展,有重要參考價值。

從行業層面看,制造業部門的杠桿率水平演變會顯著受制于自身產業特質和貨幣政策環境。一方面,制造業企業資產專用性強、金融摩擦程度高,其杠桿率演變的制度政策敏感性更高[1-2]。另一方面,中國的制造業發展深受重工業優先發展戰略[3]和金融抑制政策[4]影響,并在地方政府“錦標賽”模式助推下,存在著較為嚴重的結構錯配問題[5]。

在中國制造業部門杠桿率調控的貨幣政策實踐中,被較多關注的有兩個現象:一是“杠桿率悖論”,即總量層面的貨幣緊縮反而會造成制造業企業產出相對負債水平的更大幅度下降,進而反向抬升杠桿率并引發“杠桿越去越高”現象[6-7]。二是“杠桿率背離”,因為微觀杠桿率=宏觀杠桿率×資產收益率,貨幣緊縮過程中的“劣幣驅逐良幣”會拖累資產收益率,導致微觀杠桿率以更快速度回落[8]。而金融資源錯配又會在貨幣寬松期降低資產周轉率和增加值率,從而更快抬升宏觀杠桿率[9],微觀和宏觀杠桿率的走向背離容易引發貨幣政策“超調”。總體而言,上述兩個現象使得制造業部門的杠桿調控面臨艱難的平衡:一方面,解決僵尸企業和產能過剩等產業問題需要適度緊縮;另一方面,傳統貨幣政策工具又容易在實踐中引發超調風險。基于制造業的自身產業特質和政策響應機制探索能有效應對結構性問題的貨幣政策工具,對于化解制造業部門的杠桿風險至為關鍵。

現有文獻對制造業部門杠桿率演變和調控機理的研究,大致圍繞兩條主線展開:一是基于發展經濟學的“金融抑制”概念[10],探究制造業部門杠桿率的演變路徑和分布結構;二是基于貨幣金融學的“金融加速器”理論[11],探討信息不完全條件下貨幣政策操作的微觀企業杠桿率傳導。考慮到上述研究分別遵循不同的學科脈絡,研究視角上也相對忽略了微觀金融資源配置與宏觀貨幣政策傳導之間的交互影響,因此在政策實踐中容易造成貨幣操作與產業轉型間的割裂,也會客觀上制約制造業部門杠桿率調控的實際效果。

一、文獻綜述

“金融抑制”的特殊背景下,自上而下的貨幣政策操作會通過銀行信用渠道影響微觀企業投資水平和投資結構,進而引發實體產出和杠桿率變動的結構性特征,這一結構性效應被來自不同國家的實證所驗證[12]。在中國,因為制造業部門普遍存在的信貸所有制歧視[13]以及“僵尸企業”貸款問題[14],貨幣政策傳導的上述結構性特征無疑更加明顯。

“金融加速器”理論為上述問題提供了新的研究視角:金融摩擦效應會導致企業間融資約束差異,進而影響企業投資行為和杠桿選擇,并最終制約貨幣政策傳導[15]。實證研究也發現,傳統的貨幣政策操作手段會因為“金融加速器”效應而面臨兩難困境:杠桿率過高會加大金融風險,并拖累經濟增長;降低杠桿率又會更加劇烈地沖擊實體投資和產出,進而形成去杠桿化和經濟減速的惡性循環[16]。有鑒于此,相關研究多認為宏觀審慎政策和結構性手段在杠桿調控時的效果要優于簡單的貨幣緊縮[17]。

“金融抑制”背景下貨幣政策的結構性效應和“金融加速器”效應對貨幣政策傳導的沖擊都會對貨幣操作的有效性形成干擾,甚至因為金融機構流動性擔憂而引發實體經濟的“結構性融資缺口”,進而誘發新的金融風險。也正是基于此,部分研究對一些非常規貨幣政策工具進行了新的探索[18]。

落實到結構性去杠桿的政策實踐,現有文獻對具體政策手段選擇仍存在分歧,部分觀點認為去杠桿過程中應堅持使用價格型貨幣政策工具[19],部分研究則認為使用數量型貨幣政策工具更具有優勢[20]。更多研究發現簡單通過調控貨幣供應量或其他傳統緊縮性貨幣政策來降低杠桿率的效果有限[21],而且存在“杠桿率悖論”問題,即單純的貨幣緊縮反而會推動杠桿率進一步上升[6-7]。對于這一現實問題,現有研究多將其歸結于緊縮貨幣會導致金融體系貸款能力下降[22],并扭曲企業融資來源、結構及目的[23],最終造成企業投資和產出下降幅度高于貨幣緊縮幅度本身,由此形成在貨幣增長率下降的同時,企業杠桿率卻不斷上升的現象。

對于結構性去杠桿政策實踐所遭遇的上述困擾,現有文獻也提出了不同對策,多數主張借助結構性手段來調節信用結構并降低金融風險[24]。中國人民大學宏觀經濟分析與預測課題組[25]強調去杠桿的同時需加快推進市場化改革并打破剛性兌付。國際貨幣基金組織(International?Monetory?Fund,IMF)[26]強調完善金融監管以防范系統性風險的重要性。王宇偉等[9]認為降杠桿的同時必須改善金融資源的產權錯配和行業錯配問題。

綜合以上,現有文獻基本認同在金融資源結構性錯配約束下,常規性貨幣政策工具很難有效協調“穩增長”和“降杠桿”的雙重目標,反倒是部分基于結構性政策工具,或者面向市場完善或金融監管方面的舉措更加有助于推動完成制造業部門結構性去杠桿的目標。但是,已有研究對于不同類型貨幣操作類型的作用機制和實際效果討論相對零散且限于理論層面,同時并未給予系統檢驗和比較分析。鑒于此,本研究試圖圍繞制造類上市公司的微觀數據,通過綜合比較不同類型的貨幣政策操作對中國制造類企業杠桿率的實際影響機制和效果,探索能夠有效改善貨幣政策傳導,并實現結構性去杠桿目標的政策工具組合。

二、樣本選擇與指標構建

(一)樣本選擇

微觀計量分析首先依賴于能夠同時滿足代表性和時效性要求的大容量企業樣本。本文基于Wind數據庫提取了全球行業分類標準(GICS)下的原材料一級行業(509家),以及工業一級行業下屬的資本品二級行業(538家)的上市公司數據,樣本時間跨度為2003—2018年,共有上市公司1047家,16754個觀測值。雖然上市公司財務披露數據的完整性較強,但考慮到企業轉板、退市等因素的干擾,為保證研究結果的可靠性和有效性,參照謝千里等[27-28]的方法進行了樣本篩選,剔除了樣本期間被“PT”或“ST”的公司,以及從業人員少于8人的企業,同時也對相關指標進行了前后1%的縮尾調整處理,共剔除6317個觀測值,最終供計量檢驗使用的有效樣本數量合計10617個。

(二)指標構建

將貨幣政策操作進行類型劃分和分類匯總,并在此基礎上構建可用于微觀計量的數據序列,也是微觀實證的基礎。縱觀現有文獻,對貨幣政策工具指標的設計多限于傳統的價格型或數量型手段。王曉中[29]將貨幣政策操作范圍明確界定為中央銀行的利率和存款準備金率操作、超額準備金利率調控和商業銀行存貸款利率浮動范圍規定等;巴曙松等[30]將其拓展到差別存款準備金政策等結構性工具;部分文獻則將研究視野拓展到央行貨幣政策事件及其經濟影響[31]。熊海芳等[32]首次在公開市場操作、存貸款利率調整、存款準備金率調整等傳統貨幣政策操作之外,將貨幣政策委員會例會、貨幣政策執行報告、金融統計數據報告以及行長講話等央行溝通行為納入研究范疇,但其主要聚焦上述變化對通脹預期的影響;孔希希等[33]通過統計央行貨幣政策報告中通脹類詞匯的出現次數來識別中國宏觀經濟發展和貨幣調控周期的階段性變化;Smale等[34]發現貨幣政策事件會對金融市場產生顯著影響,而且該種影響在經濟衰退期會趨于強化。

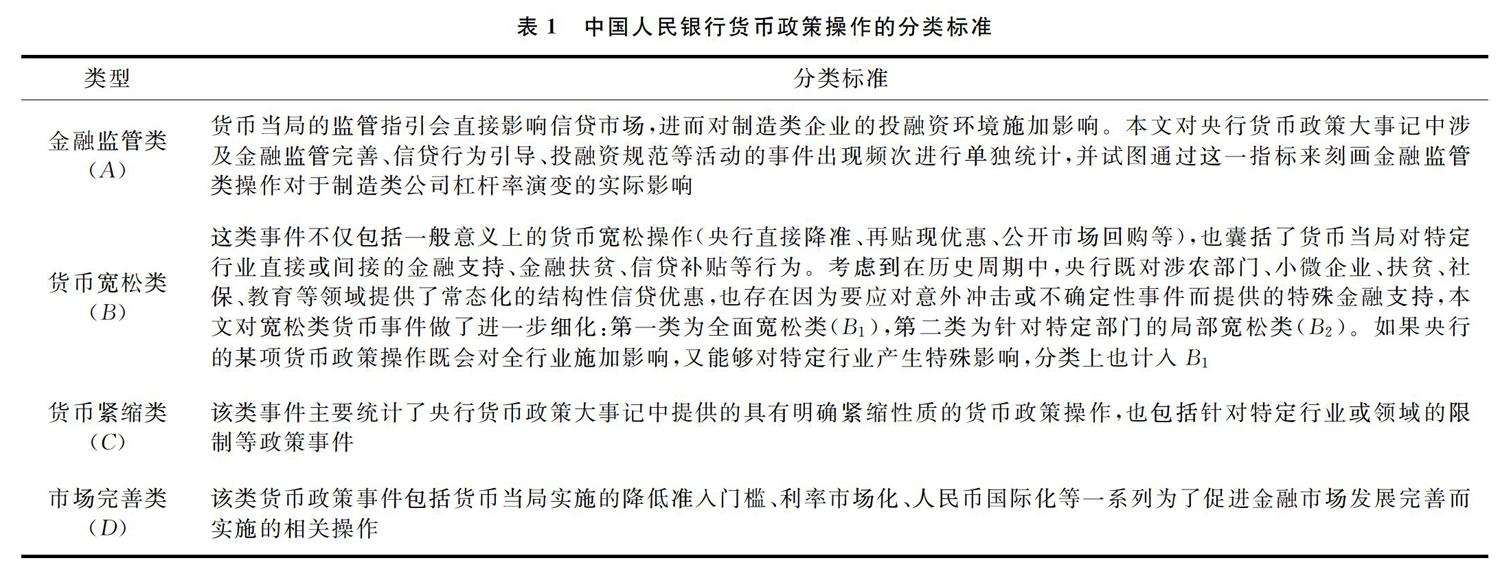

中央銀行是貨幣政策操作的主要決策機構,而其實施宏觀貨幣調控的具體政策工具無外乎以下幾種(見表1):一是傳統意義上的貨幣政策操作,包括貨幣寬松(直接降準、降息,再貼現政策調整,公開市場逆回購,針對特定行業或領域的金融支持、金融扶貧、信貸補貼等)和貨幣緊縮(提高準備金率、提高再貼現利率、公開市場回購、針對特定行業或領域的金融限制等);二是金融監管指引,即提供維護金融穩定、防范金融風險、規范金融機構運行方面的政策指引以供具體監管機構執行;三是金融市場完善,即通過針對信用體系建設、國際金融活動、支付結算規則、人民幣匯率政策、利率市場化改革等領域的規范確立不同類型金融業務開展的邊界和規則,并由此對金融資源配置的過程和方式施加影響。

綜合以上貨幣政策操作類型的差異,本文通過以下途徑進行具體的指標構建:首先,依據中國人民銀行2003—2018年公布的各年度貨幣政策大事記,按照具體的調控目標和調控方式差異對不同貨幣政策事件進行相應的類型劃分;其次,通過統計不同類型貨幣政策事件在特定年份內出現的頻次來構建表征央行貨幣政策操作類型的代理變量;最后,通過系統考察貨幣政策操作類型的代理變量與微觀制造企業杠桿率演變之間的邏輯關聯和結構特征,進一步探討不同貨幣政策操作類型對微觀企業杠桿率調整的實際影響。對中國人民銀行不同類型貨幣政策事件頻次統計結果見表2。

(三)制造業杠桿率的描述性統計

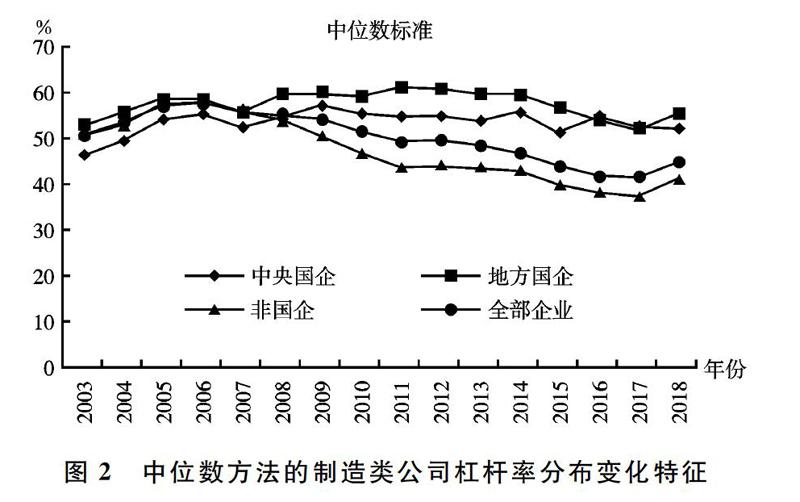

基于上述樣本選擇和指標構建,本文對制造類公司樣本的杠桿率分布特征進行了相應的統計描述。為保證結果的穩健性并從結構視角提供更多信息,分別按所有制類型對樣本取算術平均和中位數,對不同所有制企業杠桿率水平的時間走勢和結構特征進行了綜合比較,如圖1和圖2所示。

圖1和圖2展示出來的中國制造類公司杠桿率演變趨勢和所有制差異基本一致:2007—2008年是不同所有制企業杠桿率演變的分水嶺,此前不同類型企業的杠桿率水平基本接近,中央國企相對偏低;而2008年之后,中央國企的杠桿率水平基本保持平穩,但地方國企的杠桿率快速拉升,而同期非國有企業杠桿率則持續下降,不同所有制企業間的杠桿率差異趨于拉大。對于地方國有企業的高杠桿率問題,現有解釋多將其歸因于地方政府的“政績考核”壓力及“保增長”需求,因為制造業部門GDP和就業貢獻較大,在2008年四萬億元經濟刺激計劃的驅動下,地方國有企業因為得到更多基于地方政府軟性擔保的金融資源傾斜,實質上享有了更高的“債務融資優勢”并因此擁有更高的目標負債率[35]。

中國制造類公司的整體杠桿率水平自2008年之后即趨于下降,這與同期宏觀杠桿率的上升形成鮮明對比,也就是前面提到的所謂“宏微觀杠桿率背離”問題,現有研究一般認為該種背離主要源自微觀企業資產收益率的下降[8-9]。而從時間細分角度看,2008—2009年國有企業加杠桿和非國有企業降杠桿并存,但中央國企杠桿率水平2009年后開始回落,只有地方國企的杠桿率上升一直延續到2012年。這一輪去杠桿則開始于2014年左右,杠桿率下降壓力主要發生于地方國有企業,并導致其與中央國企之間的杠桿率差異逐步收斂,而非國有企業的杠桿率水平則始終處于下降通道。值得注意的是,2017年是制造業企業杠桿率演變的另一個轉折點,2018年制造類公司的杠桿率呈現出一定的回升趨勢,這與同期出現的“全面去杠桿”轉向“結構性去杠桿”的政策調整,及中美貿易爭端背景下宏觀經濟階段下行壓力加大存在一定關系,是貨幣政策轉向適度寬松疊加產出繼續下行的綜合結果。

綜合以上描述性統計,中國制造類公司的去杠桿存在顯著的結構不均衡特征:前期去杠桿壓力主要集中于非國有企業,而國有企業(尤其是地方國企)甚至還經歷了一波加杠桿過程,國有企業真正意義上的去杠桿在2014年之后才逐步開始。從這一角度看,制造類公司的杠桿率演變深受制度性因素影響,在千絲萬縷的政企關系和銀企關聯以及信貸所有制歧視的背景下,傳統的總量型貨幣政策工具勢必會發生具體傳導受阻和實際效果的扭曲,由此也進一步凸顯對貨幣政策操作類型的微觀杠桿率影響展開進一步考察的必要性。

三、實證分析

(一)模型設定

為綜合比較貨幣政策操作的不同類型對制造類公司杠桿率變化的影響,可設定如下計量模型:

其中,Leveit為制造類公司的杠桿率指標,用資產負債率表示,

Leveit-1為其一期滯后項;

Momit(包含Ait、Bit、Cit、Dit)用來代表不同的貨幣政策操作類型,具體分類標準參照表1;

式(2)通過添加金融監管類操作與貨幣寬松或緊縮類操作的交互項來進一步考察金融監管的實際影響;

式(3)通過依次添加市場完善類操作與貨幣寬松或緊縮類操作的交互項來考察其實際影響;

σit、τit、ζit為擾動項。

式(1)—(3)都使用控制變量集合θ來控制其他因素影響,主要包含以下指標:企業規模Escale(員工人數)、稅收貢獻Tc(稅金及附加/營業利潤)、凈資產收益率Roe、銷售利潤率Gpm、投入資本回報率Roic、投資活動現金流量凈額Icash、經營活動現金流量凈額Ocash。其描述性統計結果見表3。

(二)估計結果

為控制杠桿率指標的時間關聯(即前期杠桿率水平可能影響當期杠桿率選擇),表4—6中所匯報的各估計結果均引入了被解釋變量的一期滯后項。同時,考慮到解釋變量中部分貨幣政策操作類型指標和企業個體特征指標并非嚴格意義的外生變量,本文采用系統廣義距估計(SYSGMM)方法來進行模型估計。邏輯上,SYSGMM是將差分廣義距估計(diffGMM)和水平廣義距估計(levelGMM)結合起來,把差分方程和水平方程集合于同一方程系統進行聯合GMM估計。該方法能有效解決因變量的高度持久問題,若新增工具變量有效(通過diffSargan檢驗),則采用SYSGMM更有效,同時由于包含水平方程估計,SYSGMM也可估計那些不隨時間變化的變量系數。Windmeijer[36]的模擬分析表明,采用糾偏(biascorrected)后的穩健性VCE能夠更好地進行統計推斷,因此本文采用兩階段-糾偏-穩健性估計量。另外,該方法的一階差分估計量要求原始模型的干擾項不存在序列相關,但差分后的干擾項顯然不符合該要求,因此需要檢驗差分方程的殘差是否存在二階(或更高階)序列相關;由于工具變量較多,且Hansen過度識別檢驗會因工具變量增多

而變弱,因此本文先采用兩階段估計,再執行Sargan過度識別檢驗。穩健標準誤條件下的回歸結果見表4和表5。Sargan檢驗符合要求(5%的顯著性水平為界),自回歸檢驗也不存在二階序列相關,說明采用基于SYSGMM的“兩階段-糾偏-穩健”的方法進行估計是合理的。其中,表4的第(1)—(6)列報造了式(1)的回歸結果;表5的第(1)—(4)列報告了式(2)的回歸結果,第(5)—(8)列報告了式(3)的回歸結果。

表4的估計結果顯示:貨幣寬松操作(B)的估計系數顯著為負,進一步發現全面寬松操作(B1)和局部寬松操作(B2)指標的估計系數同樣顯著為負,意味著貨幣寬松情境下傳統制造類公司的杠桿率水平會趨于下降,這符合“金融加速器”效應的理論描述,因為貨幣寬松條件下制造類企業資產端的擴張將更快于負債端;貨幣緊縮操作(C)的估計系數不滿足統計顯著性要求,這說明簡單的貨幣緊縮操作并不能夠產生明顯的降杠桿功效,這基本與中國人民大學宏觀經濟分析與預測課題組等[25]的研究結論契合。需要重點關注的是,無論是金融監管類操作(A),還是市場完善類操作(D),對于制造類公司的杠桿率水平都會呈現出顯著的負向影響,這意味著強化金融監管或完善金融市場,反而更能夠通過克服“配置失靈”或降低“金融摩擦”等途徑來實現制造類公司的降杠桿目標。這一基準估計結果印證了在金融資源結構錯配和高金融摩擦約束下,貨幣政策操作不應局限于簡單的寬松或緊縮(即使是結構性手段)。通過金融監管強化來克服“配置失靈”,并通過金融市場完善來降低“金融摩擦”,對于制造類公司去杠桿同樣必不可少。

表5第(1)—(4)列匯報了式(2)的回歸結果,并對貨幣寬松或緊縮情境下金融監管類操作的實際效果做了進一步考察。結果顯示,強化金融監管在貨幣寬松環境下更有利于降低制造類公司的杠桿率水平,但在貨幣緊縮情境下則不再滿足統計顯著性要求,結合表4第(3)列的結果,再次印證通過貨幣緊縮來實現制造類公司降杠桿存在較大困難,也與關于“杠桿率悖論”的理論描述保持一致。根據表5第(2)(3)列結果,細化后的寬松類指標與金融監管操作的交互項估計結果也繼續驗證了前述論斷的穩健性。

表5的第(5)—(8)列主要匯報了式(3)的回歸結果,并對貨幣寬松或緊縮情境下市場完善類操作的具體效果做了進一步考察。結果顯示,貨幣寬松情境下進行市場完善類操作對于制造類公司去杠桿會形成更顯著的正向推動;對貨幣寬松類指標進一步細化后發現,無論是全面寬松(B1),還是針對特定部門的局部寬松(B2),只要與市場完善類操作相結合就能夠對制造類公司去杠桿形成較好的共振效果。然而,貨幣緊縮操作與市場完善操作的交互項同樣不顯著,這一結果與金融監管操作的交互項考察結果類似,說明對于制造類公司降杠桿而言,簡單的貨幣緊縮操作不僅無效,而且會對其他貨幣操作類型的有效性形成干擾,也就是說,在推動制造業部門降桿杠的過程中,強化金融監管以克服“配置失靈”,推動市場完善以減弱“金融摩擦”的貨幣政策操作在貨幣環境相對寬松時能夠更好地發揮其實際功效。

控制變量集合θ中各變量的系數方向和顯著性在式(1)—(3)的各估計中基本保持一致,一并總結如下:企業杠桿率的一期滯后項、企業規模和稅收貢獻回歸系數為正,基本與前面針對“金融抑制”現象的理論描述契合;而投資活動和經營活動產生的現金流量凈額、銷售毛利率和投入資本回報率指標的估計系數為負,這也符合企業生產經營的實際情況。

四、穩健性檢驗

前文的基準回歸和交互項檢驗顯示:

(1)通過強化金融監管來克服“配置失靈”,通過完善金融市場來減少“金融摩擦”,都可以對制造類公司產生顯著的降杠桿功效;

(2)全面或局部的貨幣寬松均有助于降低制造類公司杠桿率水平,但貨幣緊縮操作則基本不存在降杠桿功效,說明通過緊縮來降杠桿對于重資產的制造類企業而言并不適用,也印證了“金融加速器”或“杠桿率悖論”的現實存在;

(3)無論是金融監管類操作還是市場完善類操作,只有在相對寬松的貨幣情境下方能更好發揮降杠桿功效,而貨幣緊縮則不存在該種放大效應。綜合上述結果,更應當在適度寬松的貨幣條件下,通過強化金融監管和推動市場完善來推動實現制造類企業的降杠桿目標。但是,這一結果的有效性仍需通過穩健性檢驗進一步判斷。

結合前文的描述性統計結果,我國制造類公司的杠桿率水平在2007—2008年存在著明顯的結構突變特征,同時中央國企、地方國企和非國企的杠桿率水平及其時間變化趨勢均存在顯著差異。另外,我國經濟發展存在明顯區域差異,東、中、西部上市公司數量規模及管理水平均相距甚遠。基于上述三個現象和特征描述,本文將基于分階段、分區域、分所有制三個維度來展開相應的穩健性檢驗。

穩健性檢驗的具體安排如下:鑒于中國制造類上市公司的杠桿率水平和結構在2007—2008年出現明顯突變(可能源于2008年金融危機及之后的四萬億元經濟刺激),以2008年為界,將樣本數據分為兩個子樣本;為排除上市公司區域差異及其對實證結果穩健性的影響,以上市公司辦公地點作為識別標準將全部樣本區分為東部、中部、西部三個子樣本;為了有效控制中國制造類公司的所有制差異對其杠桿率演變帶來的影響,依據所有制類型識別將全樣本區分為中央國企、地方國企、非國有企業。具體估計結果見表6。

階段效應檢驗顯示:2008年之前,金融監管類操作對于制造類公司杠桿率呈現出顯著負效應;市場完善類操作的影響系數同樣為負,但未通過顯著性檢驗。2008年以后,金融監管類操作和市場完善類操作對制造類公司的杠桿率都開始呈現出顯著負向影響,但影響系數有所下降。這一分段估計結果基本驗證了前面的基準回歸結論:強化金融監管有助于克服“配置失靈”,推動金融市場完善則有利于緩解“金融摩擦”,這兩種貨幣政策操作均能夠對制造類公司的去杠桿產生積極作用。對于階段差異,可能因為2008年之前多樣化金融市場并未真正形成,由此制約了市場完善類操作的實際效果;而在2008年之后,因為貨幣寬松或緊縮的波動性提升,一定程度上制約了金融監管類操作的去杠桿功效,這一點實際上也支持了基準回歸結果,貨幣寬松或緊縮操作本身會干擾強化金融監管的政策宣示信號。

地區效應檢驗顯示:金融監管類和市場完善類操作對于東部地區制造類公司的杠桿率水平具有顯著負向效應,即有利于推動制造類部門去杠桿;對中部地區制造類公司同樣如此;然而,西部地區制造類公司的杠桿率水平則無論對金融監管類操作還是市場完善類操作都呈現明顯的“免疫”特征,這一檢驗結果基本與現有關于地方政府“錦標賽”模式及其影響的理論描述契合:因為西部地區地方政府面臨更高的“政績考核”壓力和“保增長”需求,因此對于當地GDP和就業貢獻較大的制造類公司,尤其是上市公司往往會“倍盡呵護”,由此自上而下的金融監管操作很容易在區域實際執行層面出現變形和扭曲。這一結果與前文描述性統計所顯示的2008年之后地方國企杠桿率水平的“一枝獨秀”式上升異曲而同工。

所有制效應檢驗顯示:對于中央國企和地方國企而言,金融監管類操作無法對其杠桿率水平施加顯著影響。考慮到國企的特殊政治地位,以及和金融機構之間的特殊關聯,其在整個金融資源配置過程中享有相對超脫地位,杠桿率水平也很難受部門層面政策操作的影響,這一點和前文結果一致。市場完善類操作則可以一定程度降低制造類企業杠桿率水平,說明地方政府錦標賽壓力以及所有制歧視更多只能扭曲自上而下金融監管類操作的實施效果,對于金融市場完善的干擾能力相對有限。對于非國有企業,無論金融監管類操作還是市場完善類操作都具有顯著的微觀企業降杠桿功效,這也符合經驗判斷。

綜合以上分階段、分地區、分所有制三個不同維度的穩健性檢驗結果,對顯著樣本占比進一步統計匯總的結果見表7。結果顯示:金融監管類操作在不同維度檢驗中的平均有效性比例為81.45%,市場完善類操作在不同維度檢驗中的平均有效性比例為88.75%,總體看上述兩種貨幣政策操作對制造類公司杠桿率水平都具有顯著的抑制作用,只是這一抑制作用會受到經濟和貨幣環境的制約。比如在西部地區,對于國有企業,自上而下的金融監管類操作都會因為地方政府“保增長就業”壓力及所有制因素而出現效果扭曲。

當然,從實際政策效果看,市場完善類操作的效力相對于金融監管類操作更不容易受到地方政府行為模式的影響,考慮到中國金融發展過程中不可回避的地方利益格局約束及所有制歧視背景,在貨幣政策操作中進一步強調金融市場的完善,對于推動制造類公司的結構性去杠桿無疑具有特殊重要的價值和意義。

另外需要關注的是,因為貨幣政策操作的實際傳導會受到地域、所有制等因素的干擾,因此自上而下的“一刀切”式貨幣政策操作很容易出現實際效果的扭曲,不僅無助于制造業去杠桿,也容易引發“劣幣驅逐良幣”問題,即“好”杠桿被誤殺,“壞”杠桿受保護。因此推動制造業的結構性去杠桿同樣需要更多依賴于結構性貨幣政策工具的組合,并更多借助于金融市場完善和金融監管強化等非常規手段。

五、結論與建議

通過對2003—2018年中國人民銀行貨幣政策操作事件的類型劃分和頻次匯總,本文構建了一個用于刻畫不同貨幣政策操作類型的代理變量,并基于同期1047家制造類上市公司的樣本數據,運用系統廣義矩估計(SYSGMM)方法對不同貨幣政策操作類型的微觀杠桿率影響進行了綜合比較分析。計量分析顯示:簡單的貨幣緊縮操作對于制造類公司的杠桿率并不能產生顯著影響,因而簡單依靠貨幣緊縮來推動制造業部門去杠桿并不適用,“杠桿率悖論”問題現實存在;與此同時,受到“金融加速器”效應影響,貨幣寬松條件下制造類企業的資產端擴張將會快于負債端,并會由此驅動微觀企業杠桿率水平的下降;兩相比較,制造業去杠桿更需要適度寬松的貨幣環境。另外,強化金融監管有助于克服“配置失靈”,推動金融市場完善則能夠減輕“金融摩擦”效應,這兩種貨幣政策操作都能夠產生明顯的降杠桿功效。基于交互項的計量檢驗則顯示:強化市場監管和完善金融市場的“降杠桿”功效在相對寬松的貨幣情境下能夠進一步放大,在貨幣緊縮情境下則要大打折扣。綜合上述估計結果,在適度寬松的貨幣條件下,配套推動金融監管強化和金融市場完善,是推動中國制造業部門結構性去杠桿的最優政策組合。

分階段、分地區和分所有制的穩健性檢驗進一步支持了上述結論。從子樣本的估計結果看,地方政府的“保增長”行為和金融資源配置過程中的所有制歧視等問題也會對貨幣政策操作的有效性施加影響,相對于金融監管類操作在實際執行層面的扭曲,市場完善類操作可以更好地規避地方利益格局等因素的干擾,因而對推動制造類公司的結構性去杠桿具有特殊重要的價值和意義。由此也說明,制造業部門的結構性去杠桿不能簡單訴諸“一刀切”式的貨幣政策操作,而必須依賴于結構性和非常規政策工具的組合。

本研究的理論貢獻在于:如果考慮中國金融資源的結構錯配問題以及制造業特有的高金融摩擦效應,簡單通過貨幣緊縮來降杠桿存在適用性局限,甚至會帶來“杠桿越去越高”的“杠桿率悖論”問題。相對而言,要推動實現制造業部門結構性去杠桿的目標,需要在適度寬松的貨幣情境下,強化自上而下的金融監管來克服“配置失靈”和金融資源錯配,同時推動自上而下的金融市場完善來緩解金融摩擦效應。

在實踐應用層面,上述研究結論也有助于探索推動中國制造業部門結構性去杠桿,深化供給側結構性改革,進而實現制造業高質量發展戰略目標的具體路徑。第一,推動貨幣政策創新。傳統的貨幣緊縮操作無法克服金融資源結構錯配約束下的“配置失靈”問題,也無法適應制造業部門特有的高金融摩擦效應,因此很容易在微觀企業杠桿率調控中“事倍功半”。相對而言,通過金融監管類操作來克服“配置失靈”并緩解金融資源錯配,通過市場完善類操作來減輕金融摩擦效應,反而更加有助于推動制造類企業的降杠桿過程。第二,為去杠桿營造適度寬松的貨幣環境。制造類企業的杠桿率演變會受到“金融加速器”效應的顯著制約,因為宏觀貨幣周期中制造類企業的資產端彈性更高于負債端,所以相對而言,適度寬松的貨幣環境更利于制造業部門去杠桿。另外,因為金融監管類操作和市場完善類操作的降杠桿功效均能夠在貨幣寬松情境下進一步放大,這也意味著需要在適度寬松情境下推動制造業部門去杠桿。第三,推動金融資源配置體系的系統改革。地方政府干預和所有制歧視等因素均會對自上而下的貨幣政策操作效果施加影響,并在地方國有企業和西部地區表現得更為明顯。由此,制造業部門的結構性去杠桿也需嵌入到金融體系的系統改革當中,通過打破地方利益格局、改變地方政府行為模式,消除“僵尸企業貸款”和“劣幣驅逐良幣”現象,進而為制造業部門結構性去杠桿創造良好條件。

參考文獻:

[1]?Gulen?H,?Ion?M.?Policy?uncertainty?and?corporate?investment[J].?Review?of?Financial?Studies,?2016,?29(3):?523-564.

[2]?黃少卿,?陳彥.?中國僵尸企業的分布特征與分類處置[J].?中國工業經濟,?2017(3):?86-98.

[3]?林毅夫.?潮涌現象與發展中國家宏觀經濟理論的重新構建[J].?經濟研究,?2007(1):?126-131.

[4]?黃桂田,?何石軍.?結構扭曲與中國貨幣之謎——基于轉型經濟金融抑制的視角[J].?金融研究,?2011(7):?1-13.

[5]?林志帆,?賴艷,?徐蔓華.?貨幣擴張、資本深化與勞動收入份額下降[J].?經濟科學,?2015(10):?30-43.

[6]?宋國青.?利率是車、匯率是馬[M].?北京:?北京大學出版社,?2014.

[7]?劉曉光,?張杰平.?中國杠桿率悖論:?兼論貨幣政策“穩增長”和“降杠桿”真的兩難嗎[J].?財貿經濟,?2016(8):?5-19.

[8]?紀敏,?嚴寶玉,?李宏瑾.?杠桿率結構、水平和金融穩定——理論分析框架和中國經驗[J].?金融研究,?2017(2):?11-25.

[9]?王宇偉,?盛天翔,?周耿.?宏觀政策、金融資源配置與企業部門高杠桿率[J].?金融研究,?2018(1):?36-52.

[10]Mickinnon?R?I.?Money?and?capital?in?economic?development[J].?Journal?of?International?Economics,?1973,?4(2):?223-224.

[11]Bernanke?B?S,?Gertler?M,?Gilchrist?S.?The?financial?accelerator?and?the?flight?to?quality[J].?New?York?University?Working?Paper,?1994.

[12]索彥峰,?范從來.?貨幣政策能夠影響貸款供給嗎?——來自銀行資產組合行為的經驗證據[J].?經濟科學,?2007(6):?57-65.

[13]Khwaj?A?I,?Mian?A.?Do?lenders?favor?politically?connected?firms??Rent?provision?in?an?emerging?financial?market[J].?The?Quarterly?Journal?of?Economics,?2005,?120(4):?1371-1411.

[14]Caballero?R?J,?Hoshi?T,?Kashyap?A?K.?Zombie?lending?and?depressed?restructuring?in?Japan[J].?American?Economic?Review,?2008,?98(5):?1943-1977.

[15]Cúrdia?V,?Woodford?M.?Credit?frictions?and?optimal?monetary?policy[J].?Journal?of?Monetary?Economics,?2016,?84:?30-65.

[16]Luigi?B,?Philip?L,?Lucrezia?R,?et?al.?Deleveraging,?what?deleveraging?[R].?International?Center?for?Monetary?and?Banking?Studies/Center?for?Economic?Policy?Research,?2014.

[17]Korinek?A,?Simsek?A.?Liquidity?trap?and?excessive?leverage[J].?The?American?Economic?Review,?2016,?106(3):?699-738.

[18]Blanchard?O?J,?Dell?Ariccia?M?G,?Mauro?M.?Rethinking?macro?policy?Ⅱ:?Getting?granular[R].?International?Monetary?Fund,?2013.

[19]楊源源,?張曉林,?于津平.?異質性預期、宏觀經濟波動與貨幣政策有效性——來自數量型和價格型工具的雙重檢驗[J].?國際金融研究,?2017(9):?25-34.

[20]馬鑫媛,?趙天奕.?非正規金融與正規金融雙重結構下貨幣政策工具比較研究[J].?金融研究,?2016(2):?137-144.

[21]劉金全,?石睿柯.?利率雙軌制與貨幣政策傳導效率:?理論闡釋和實證檢驗[J].?經濟學家,?2017(12):?66-74.

[22]許桂華,?余雪飛,?周奮.?資產價格泡沫背景下的貨幣政策新范式[J].?經濟學動態,?2012(3):?26-32.

[23]饒品貴,?姜國華.?貨幣政策、信貸資源配置與企業業績[J].?管理世界,?2013(3):?12-22.

[24]余振,?顧浩,?吳瑩.?結構性貨幣政策工具的作用機理與實施效果[J].?世界經濟研究,?2016(3):?36-44.

[25]中國人民大學宏觀經濟分析與預測課題組,?范志勇.?控風險與穩增長擠壓下的中國貨幣政策[J].?經濟理論與經濟管理,?2015(11):?15-27.

[26]International?Monetary?Fund.?Vulnerabilities,?legacies,?and?policy?challenges?risks?rotating?to?emerging?markets[R].?Global?Financial?Stability?Report,?2015.

[27]謝千里,?羅斯基,?張軼凡.?中國工業生產率的增長與收斂[J].?經濟學(季刊),?2008(3):?809-826.

[28]聶輝華,?江艇,?楊汝岱.?中國工業企業數據庫的使用現狀和潛在問題[J].?世界經濟,?2012(5):?142-158.

[29]王曉中.?房地產過熱、外匯儲備增長與貨幣政策操作——談宏觀經濟的央行視角[J].?金融研究,?2004(5):?134-138.

[30]巴曙松,?邢毓靜.?鞭打慢牛——評央行差別存款準備金率政策[J].?中國金融,?2004(8):?21-23.

[31]李云峰,?李仲飛.?中央銀行溝通、宏觀經濟信息與貨幣政策有效性[J].?財貿經濟,?2011(1):?56-63.

[32]熊海芳,?王志強.?貨幣政策意外、利率期限結構與通貨膨脹預期管理[J].?世界經濟,?2012(6):?30-55.

[33]孔希希,?程兵.?基于統計自然語言處理的央行貨幣政策研究[J].?數學的實踐與認識,?2017(7):?198-207.

[34]Smales?L?A,?Apergis?N.?Does?more?complex?language?in?FOMC?decisions?impact?financial?markets?[J].?Journal?of?International?Financial?Markets,?Institutions?and?Money,?2017,?51(8):?171-189.

[35]陸正飛,?何捷,?竇歡.?誰更過度負債:?國有還是非國有企業?[J].?經濟研究,?2015(12):?54-67.

[36]Windmeijer?F.?A?finite?sample?correction?for?the?variance?of?linear?efficient?twostep?GMM?estimators[J].?Journal?ofEconometrics,?2005,?126(1):?25-51.

[本刊相關文獻鏈接]

[1]?劉祖基,?劉希鵬.?貨幣政策協調與產業結構“非線性”優化[J].?當代經濟科學,?2020(2):?59-67.

[2]?李成,?李一帆,?于海東,?等.?城市人口、貨幣政策與房地產價格:?內在機理與實證檢驗[J].?當代經濟科學,?2020(1):?108-119.

[3]?趙勝民,?陳蒨.?利率市場化進程中貨幣政策信貸渠道的傳導效果[J].?當代經濟科學,?2019(4):?109-117.

[4]?關禹,?王雪標,?宇超逸.?公眾長短期預期的差異與貨幣政策引導效應[J].?當代經濟科學,?2019(3):?72-82.

[5]?華昱.?預期沖擊、房地產部門波動與貨幣政策[J].?當代經濟科學,?2018(2):?48-56.

[6]?郭娜,?章倩,?周揚.?房價“粘性”、系統性金融風險與宏觀經濟波動——基于內生化系統性風險的DSGE模型[J].?當代經濟科學,?2017(6):?7-16.

[7]?夏仕龍,?付英俊.?我國貨幣政策的銀行風險承擔效應研究——基于中觀層面的結構視角[J].?當代經濟科學,?2017(6):?33-45.

[8]?李言,?毛豐付.?貨幣政策應該對房價波動做出反應嗎——基于中國房地產市場衰退情境的模擬分析[J].?當代經濟科學,?2017(5):?30-38.

[9]?趙勝民,?何玉潔.?貨幣政策的公司債券信用價差影響分析[J].?當代經濟科學,?2017(5):?39-47.

[10]劉金全,?陳德凱.?我國房地產價格波動與貨幣政策調控模式研究——基于政策不確定性視角的實證分析[J].?當代經濟科學,?2017(4):?51-57.

[11]尹雷,?楊源源.?中國貨幣政策調控效率與政策工具最優選擇——基于DSGE模型的分析[J].?當代經濟科學,?2017(4):?19-28.

[12]劉震,?牟雯波.?宏觀審慎管理、金融摩擦與經濟周期——基于準備金率工具的視角[J].?當代經濟科學,?2017(3):?12-21.

[13]韓雍,?劉生福.?利率市場化背景下的貨幣政策調控模式選擇——基于一般均衡方法的理論推演與實證檢驗[J].?當代經濟科學,?2017(1):?75-87.

責任編輯、校對:?高原

Difference?of?Monetary?Policy?Operation?Type?and?Response?Mechanism?of?Microenterprise?Leverage?in?Manufacturing?Industries

WANG?Ren,?LI?Zhiwei

(Research?Center?for?Economy?of?Upper?Research?of?the?Yangtse?River,?Chongqing?Technology?and?Business?University,?Chongqing?400067,?China)

Abstract:?The?mismatch?of?financial?resources?structure?and?the?high?financial?friction?effect?will?significantly?restrict?the?impact?of?monetary?policy?regulation?on?the?actual?leverage?of?micromanufacturing?enterprises,?and?cause?many?problems?such?as?“leverage?rate?paradox”?and?“leverage?ratio?divergence”?in?policy?practice.?To?systematically?sort?out?the?macromonetary?response?mechanism?of?microleverage?ratio?of?manufacturing?enterprises,?this?paper?makes?a?comprehensive?comparative?analysis?to?the?effects?of?microlatency?ratios?of?different?monetary?policy?adjustment?models?based?on?the?data?of?the?central?banks?monetary?policy?and?the?sample?data?of?1,047?listed?companies?from?2003?to?2018.?The?results?found?that:?(1)?Monetary?easing?helps?manufacturing?companies?to?reduce?leverage,?and?the?microleverage?effect?of?monetary?tightening?is?not?significant,?which?confirms?the?“financial?accelerator”?effect?and?the?practical?troubles?of?“leverage?rate?paradox”;?(2)?Strengthening?financial?supervision?and?promoting?market?improvement?have?significant?“lower?leverage”?effects,?indicating?that?overcoming?“configuration?failure”?and?mitigating?“financial?friction”?are?essential?for?manufacturing?leverage;?(3)?Moderate?monetary?easing?helps?to?amplify?the?leverage?reduction?effect?of?financial?supervision?and?market?improvement?operations,?while?the?market?improvement?operation?is?less?susceptible?to?interference?from?local?execution?level?than?financial?supervision?operations.

Keywords:?Monetary?policy;?Manufacturing?companies;?Financial?accelerator;?Financial?friction;?Structural?deleverage

收稿日期:2019-07-24

基金項目:教育部人文社會科學研究項目“產能過剩背景下的杠桿率悖論與貨幣政策選擇”(17XJC790015);

國家統計局全國統計科學研究重點項目“供給側結構性改革背景下金融體系效率的統計測度研究”(2019LZ03)。

作者簡介:

王韌,男,重慶工商大學長江上游經濟研究中心副教授,經濟學博士,研究方向:金融發展與產業轉型,電子郵箱:1981wangren@163.com;

李志偉,男,重慶工商大學財政金融學院碩士研究生,研究方向:貨幣銀行學。