血常規臨床檢驗結果的影響因素及改進措施

武麗華

【摘 要】目的:分析影響血常規臨床檢驗結果的因素和改進的方式。方法:選入我院2018年9月至2019年9月期間200例進行血常規檢查的患者以及200例門診標本,前者為研究組,后者為對照組,對2組的血常規誤差因素進行統計,比較2組血常規臨床檢驗結果誤差率。結果:研究組的血常規臨床檢驗結果誤差率低于對照組,組間具有統計學意義(P<0.05)。結論:分析影響血常規臨床檢驗結果的因素,并提出改進,有利于后期提高實驗的準確性。

【關鍵詞】血常規;臨床檢驗;影響因素;改進措施

【中圖分類號】R446.1 【文獻標識碼】B【文章編號】1002-8714(2020)05-0038-01

前 言

血常規臨床檢驗作為臨床化驗檢查的重要環節,能夠較快的了解患者血液系統存在的疾病,貧血等情況,并且檢驗結果能夠為臨床提供有效的數據參考。隨著血常規檢驗設備精準性提高,其所得的數據更為可靠[1]。但發現從血液采集到血常規的檢查結果中間的涉及環節較多,只要任何一環節把控不到位就會造成實驗結果的偏差,為了提高血常規檢驗結果的準確性,本文針對我院2018年9月至2019年9月期間進行血常規檢查的患者200例以及門診標本200例為研究對象,探究影響血常規臨床檢驗結果的因素和相關的改進方式。

1 臨床資料和方法

1.1 基本資料

選取于本院檢驗科進行血常規檢查的患者200例以及門診標本200例作為研究對象,所選時間區間為2018年9月到2019年9月,采用抽簽法的方式將患者分為對照組(n=200)與研究組(n=200)。其中,200例進行血常規檢查的患者作為研究組,男126例,女74例,年齡在23-71歲,平均年齡在(50.36±8.23)歲,200例門診標本作為對照組,男130例,女70例,年齡在24-72歲,平均年齡在(51.42±8.92)歲,對比兩組患者的男女比例,年齡等基本資料,組間無差異,P值>0.05。

1.2? 方法

采用全自動血細胞分析儀對所有的血液標本進行分析,并以乙二胺四乙酸二鉀作為抗凝的試劑,結合患者臨床的基本資料,對實驗的結果的準確性進行總結,并且分析造成實驗誤差的原因。

1.3 觀察指標

通過觀察比較2組血常規臨床檢驗結果誤差率,誤差率低說明實驗的結果準確性高。

1.4 統計學處理

本次記錄的所有資料均予以Excel SPSS23.0 for windows軟件計算,2組血常規臨床檢驗結果誤差率以(%)方式記錄,行卡方檢驗。若P<0.05,即證實數據具有可比性。

2 結果

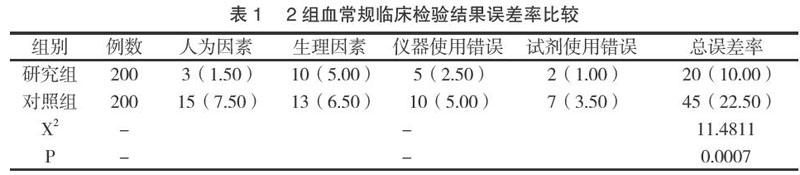

2組血常規臨床檢驗結果誤差率比較

表1數據可知,研究組的血常規臨床檢驗結果誤差率比對照組低,組間具有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

人為因素,生理因素,儀器因素,試劑因素均為影響檢驗結果[2],其中血液標本的采集方式以及部位的選擇均為人為因素,操作不當會造成溶血,采血不順暢或者壓脈帶扎的時間太長也會造成溶血,采集血液標本的時間也會對結果造成影響,受檢者運動后,進食后均不可采集血液;生理因素即受檢者存在外傷或者血管較細均會產生影響,受檢者在脫水的情況下,會造成紅細胞出現假性升高,形成檢驗誤差;儀器因素:進行檢驗之前未進行校準,并且實驗的過程中稀釋倍數,血樣容量等均為影響因素,另外檢驗儀器也會因為污染造成結果的偏差,溫度超標會對血液成分有所影響,溫度過低,血液凝結的風險提高,還會造成儀器堵塞;試劑因素:采血時管內抗凝劑不足造成凝血,堵塞了儀器,血量過少,又會造成管內抗凝劑過剩,細胞皺縮變性率提高等。

改進措施:根據患者血常規檢驗選擇好抗凝劑,控制好采血量,采血使用定量的抗凝劑和定量負壓真空管,確保采血量充分[3],一般以手指剩余血液20-30微升為準;采血的部位以選擇靜脈血,該部位的檢驗結果準確性更高;血液采集后及時的送檢和保存,需要在十分鐘內進行檢測,EDTA抗凝末梢的血液則在十五分鐘后進行測定;所有的檢驗人員均要熟悉儀器操作,對于儀器的工作原理有著充分的了解,對于每一個操作步驟了然于心,進行檢驗之前,做好儀器的校對和調整,定期做保養,避免因為儀器老化影響實驗的結果。

綜上所述,對血常規臨床檢驗結果的影響因素:人為因素,生理因素,儀器因素,試劑因素,在檢驗的過程中應當嚴格按照標準執行,降低實驗的誤差率。

參考文獻

王定軍.血常規臨床檢驗結果的影響因素及改進措施[J].健康必讀,2019(22):287.

劉吉能.血常規臨床檢驗結果的影響因素及改進措施[J].飲食保健,2018,5(52):277-278.

張燁枝.研究血常規臨床檢驗結果的影響因素及改進措施[J].健康必讀,2018(17):287-288.