CT與核磁共振診斷股骨頭壞死病人的臨床效果對照探究

袁福幸

摘要:目的 ?探究CT與核磁共振對股骨頭壞死患者的臨床診斷效果。方法 本次研究的對象為2017年5月-2019年5月我院收治的15例股骨頭壞死患者,均進行CT檢查及核磁共振檢查,對比兩組患者的診斷結果。結果 采取病理檢查確診15例患者為股骨頭壞死,通過核磁共振檢查診斷出有14例患者為股骨頭壞死,診斷準確率為93.33%,通過CT檢查診斷出有8例患者為股骨頭壞死,診斷準確率為53.33%,差異具有統計學意義,p<0.05。結論 采用核磁共振檢查股骨頭壞死的檢出率明顯高于采用CT檢查的檢出率,能為疾病的診斷及治療提供依據,值得推廣使用。

關鍵詞:超聲自動全容積成像;二維超聲;乳腺腫塊

【中圖分類號】R713 ??【文獻標識碼】A ??【文章編號】1673-9026(2020)06-028-02

股骨頭壞死開始發生在股骨頭的負重區域,是骨頭在應力作用下壞死骨的骨小梁結構發生損傷后針對損傷組織進行修復的過程 [1]。如果不消除導致骨頭壞死的原因,組織修復不完善,使損傷-修復過程重復發生,最終導致股骨頭變形、股骨頭結構改變、塌陷等 [2]。該疾病屬于臨床上比較常見的髖關節疾病,導致疾病的原因多種,其中最常見的有血液病、燒傷、風濕等,患病主要人群集中在25-45歲之間,主要臨床表現為腰部、臀部以及腹股溝出現連續性或者是間斷性的疼痛、麻木、畏寒等情況,如果不及時采取治療措施,會增加患者身體殘疾的可能性[3]。隨著醫療技術的不斷提高,CT及核磁共振技術也被廣泛運用到臨床疾病的檢查工作中,為進一步了解CT與核磁共振對股骨頭壞死患者的臨床診斷效果,對我院收治的15例股骨頭壞死患者,均進行CT檢查及核磁共振檢查,對比兩組患者的診斷結果,現將結果整理如下。

1資料與方法

1.1一般資料

本次研究的對象為2017年5月-2019年5月我院收治的15例股骨頭壞死患者。其中有11例男性,有4例女性,患者年齡在40-70歲,平均年齡(63.45±7.53)歲,15例患者中有2例患者有血液系統疾病,有3例患者有酗酒史,有8例患者出現過髖關節外傷史,有2例患者有激素持續使用史,本次研究經醫院倫理會批準后,征得患者及家屬同意,并簽署知情同意書。

1.2方法

首先采用CT檢查,本次檢查使用的儀器為西門子AS128 64排螺旋CT機,患者在做檢查時保持仰臥位,CT螺旋掃描儀的電壓保持在10kV、管電流保持300mA、層厚與層間距保持為6mm,掃描范圍為患者全髖關節[4]。CT檢查完后在進行核磁共振檢查,本次檢查使用的一起為Marconi0.23T MRI掃描儀,該儀器使用T1W2和T2W1的橫斷面法,掃描厚度在4mm-9mm之間,患者的病灶區域側重掃描,對患者的病灶處進行4mm薄層掃描或者進行加層掃描,保證掃描結果的最佳效果。

1.3評價指標

將CT檢查結果及核磁共振檢查結果進行統計對比分析。

1.4統計學處理

本次研究使用SPSS1

8.0統計學軟件對數據進行處理,其中計數資料以n(%)表示,采用x?檢驗;計量資料以()表示,采用t檢驗,結果以P<0.05表示差異具有統計學意義。

2結果

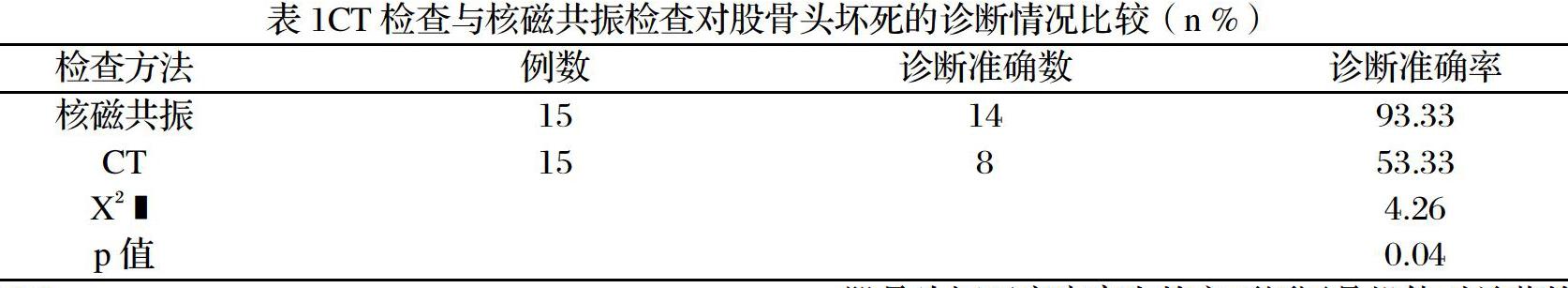

2.1 兩種檢查方式的診斷準確情況比較

通過核磁共振檢查診斷出有14例患者為股骨頭壞死,診斷準確率為93.33%,通過CT檢查診斷出有8例患者為股骨頭壞死,診斷準確率為53.33%,差異具有統計學意義,p<0.05。詳見圖1。

3討論

股骨頭壞死疾病產生的主要原因是機體對關節的供血不足導致股骨頭缺血、缺乏相關營養物質[5]。患病后患者會出現髖關節疼痛、下肢疼痛、活動受到限制、間斷性的跛行的對患者的工作、生活造成不良影響,降低患者的生活質量[4]。目前臨床上常采取CT及核磁共振的檢查方法對該疾病進行檢測,以上兩種方式對疾病的檢出率均較高,CT檢查采取多層螺旋CT具有較高的分辨率,可以對多層面進行連續掃描,從而能得到多層次的股骨頭壞死情況[5];核磁共振在檢查過程中通過射頻脈沖的電磁波對其進行檢查,對患者不會造成明顯損傷,不受掃描限制,能夠呈現任何一個斷面成像,清楚了解到組織情況的相關信息;核磁共振檢查結合多種技術可以得到臨床診斷的相關信息,幫助臨床更加準確觀察患者病情變化,為疾病的診斷和治療提供有力依據,是診斷股骨頭壞死不開或缺的一項技術[6];在本次研究中對15例股骨頭壞死患者采取不同的檢查方式,結果顯示,采取病理檢查確診15例患者為股骨頭壞死,通過核磁共振檢查診斷出有14例患者為股骨頭壞死,診斷準確率為93.33%,通過CT檢查診斷出有8例患者為股骨頭壞死,診斷準確率為53.33%,差異具有統計學意義,p<0.05。可以看出,針對股骨頭壞死疾病的診斷,采取CT及核磁共振檢查的檢出率均高,但是采取核磁共振的診斷率更高。

4結論

綜上所述,采用核磁共振檢查股骨頭壞死的檢出率明顯高于采用CT檢查的檢出率,能為疾病的診斷及治療提供依據,值得推廣使用。

參考文獻

[1]路融,劉瑛,陳銀霞,等.CT和MRI診斷股骨頭壞死的臨床價值對比[J].醫療衛生裝備,2017(10):73-75.

[2]林晨,任翠萍.MRI在診斷早期股骨頭壞死中的臨床應用價值[J].醫學影像學雜志,2017,27(6):1203-1205.

[3]陳新國,王興華,劉麗,等.MRI和多層螺旋CT診斷膝關節損傷臨床價值分析[J].醫學影像學雜志,2017,27(12):2388-2391.

[4]沈梓璇,劉海龍,肖夢強,等.股骨頭缺血壞死的壞死指數與MRI分期的相關性分析[J].中國CT和MRI雜志,2017,15(1):128-130.

[5]陳健,高勇,郭麗玲,等.CT、X線在股骨頭缺血性壞死Ficat、ARCO和Steinberg三種分期方法中的應用比較[J].醫學臨床研究,2017,34(1):122-124.

[6]譚一慜,何沂峰,陸勇,等.下肢骨巨細胞瘤CT和MRI影像學表現與術后復發的相關性分析[J]. 臨床放射學雜志,2017,36(4):546-550.