腹腔鏡闌尾切除術和開腹闌尾切除術的療效對比研究

牛占學

【摘 要】目的:探討腹腔鏡闌尾切除術和開腹闌尾切除術對急性闌尾炎治療效果的對比分析。方法:對我院于2018年1月-12月施行闌尾切除術患者60例的臨床資料進行回顧性分析。結果:腹腔鏡闌尾切除術的手術時間、術中出血量、術后首次下床活動時間、術后并發癥發生率、住院時間與開腹闌尾切除術的差異存在統計學意義(P<0.05),腹腔鏡闌尾切除術的術后首次排氣時間與開腹闌尾切除術的術后首次排氣時間的差異不存在統計學意義(P>0.05)。結論:腹腔鏡闌尾切除術相對于開腹闌尾切除術,具有手術時間短、術中出血量少、術后首次下床時間早、術后并發癥發生率低、住院時間短的優點,值得在臨床實踐中推廣普及。

【關鍵詞】腹腔鏡闌尾切除術;急性闌尾炎;開腹闌尾切除術

【中圖分類號】R656.8 【文獻標識碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)04-0002-01

急性闌尾炎是外科常見的急腹癥,發病率為7%-8%[1],可發生于各個年齡階段的人群,近年隨著腹腔鏡技術的興起及不斷普及,越來越多的患者接受腹腔鏡下闌尾切除術。相對于傳統的開腹闌尾切除術,腹腔鏡闌尾切除術是否存在明確的優勢,現就對我科于2018年1月-12月所收治的行闌尾切除術的患者的臨床資料進行回顧性分析,以此來對腹腔鏡闌尾切除術及開腹闌尾切除術的療效進行對比研究。

1 資料與方法

1.1一般資料

以我科于2018年1月-12月所進行的闌尾切除術患者60例的臨床資料為研究對象,其中所有患者均在術前診斷明確,且不存在腹腔鏡中轉開腹患者;按照隨機數字分組法:開腹闌尾切除術為對照組,腹腔鏡闌尾切除術為觀察組。對照組為30例,其中男性為11例,女性為19例,年齡為:7-81歲,平均(35.6±18.9),術后病理分型:急性單純性闌尾炎:8例,急性蜂窩織炎性闌尾炎:19例,急性壞疽性闌尾炎:3例。觀察組為30例,其中男性為12例,女性為18例,年齡為:9-72歲,平均(36.8±15.7),術后病理類型:急性單純性闌尾炎:9例,急性蜂窩織炎性闌尾炎19例,急性壞疽性闌尾炎:2例。兩組患者的一般資料差異無統計學意義(P>0.05),分組具有可比性。

1.2手術方法

對照組為傳統開腹闌尾切除術,患者仰臥位,取右下腹麥氏切口或右側經腹直肌切口,切開腹壁各層入腹,沿升結腸結腸帶向回盲部尋找闌尾,結扎、切斷闌尾系膜,于闌尾根部結扎闌尾,距闌尾根部0.5cm切斷闌尾,殘端包埋,吸盡腹腔積液,關腹。觀察組為腹腔鏡下闌尾切除術,患者仰臥位,臍部定位觀察孔,并經臍部建立氣腹,主操作孔取恥骨聯合上,副操作孔取反麥氏點處,沿升結腸結腸帶向回盲部尋找闌尾,ham-lock夾夾閉闌尾系膜,并用電刀離斷,于闌尾根部用ham-lock夾閉,于根部上約0.5cm處離斷闌尾,取出闌尾,吸盡腹腔積液,關閉腹部切口。

1.3 觀察指標

對兩組患者的手術時間、術中出血量、術后首次排氣時間、術后首次下床時間、術后并發癥的發生率、住院時間進行對比研究,術后并發癥包括:術后切口感染、術后腹腔膿腫形成、術后腸瘺、術后腹腔出血等。

1.4統計學處理

采用spss19.0對數據進行處理及統計學分析。計量資料采用均數±標準差描述,組間用t檢驗進行統計分析。計數資料采用率(%)表示,組間用卡方檢驗進行統計分析。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

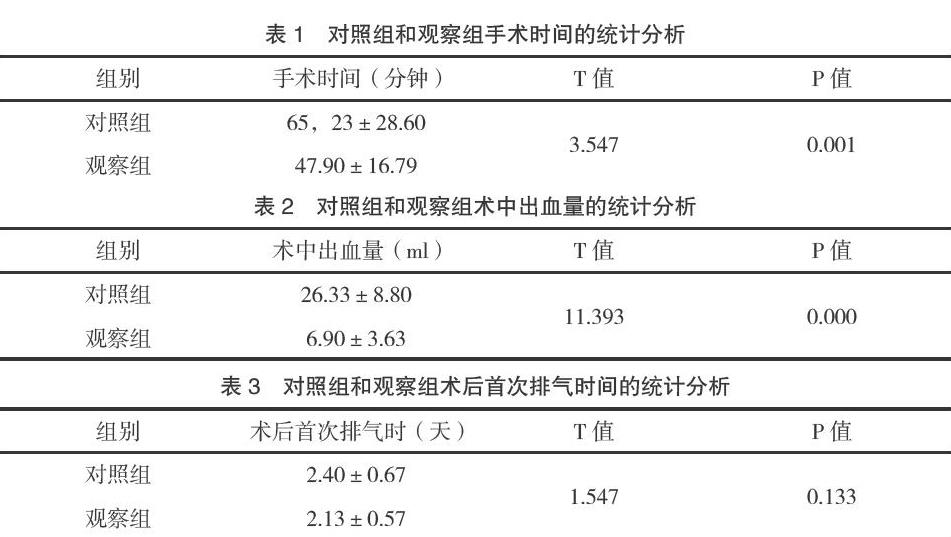

2.1對照組手術時間和觀察組手術時間的統計分析

P<0.05表示差異存在統計學意義,現兩組T檢驗的P=0.001<0.05,表示對照組及觀察組手術時間的差異存在統計學意義,可以認為對照組手術時間和觀察組手術時間不同且觀察組手術時間短于對照組。

2.2對照組術中出血量和觀察組術中出血量的統計分析

P<0.05表示差異存在統計學意義,現兩組T檢驗的P=0.000<0.05,表示對照組及觀察組術中出血量的差異存在統計學意義,可以認為對照組術中出血量和觀察組術中出血量不同且觀察組術中出血量少于對照組。

2.3對照組術后首次排氣時間和觀察組術后首次排氣時間的統計分析

P<0.05表示差異存在統計學意義,現兩組T檢驗的P=0.133>0.05,表示對照組及觀察組術后首次排氣時間的差異無統計學意義,還不能認為對照組術后首次排氣時間和觀察組術后首次排氣時間不同。

2.4對照組術后首次下床時間和觀察組術后首次下床時間的統計分析

P<0.05表示差異存在統計學意義,現兩組T檢驗的P=0.000<0.05,表示對照組及觀察組術后首次下床時間的差異存在統計學意義,可以認為對照組術后首次下床時間和觀察組術后首次下床時間不同且觀察組術后首次下床時間早于對照組。

2.5對照組術后并發癥和觀察組術后并發癥的統計分析

對照組和觀察組術后并發癥包括:術后切口感染、術后腹腔膿腫形成、術后腸瘺、術后腹腔內出血。本研究中對照組術后切口感染4例,術后腹腔膿腫形成2例,術后腸瘺0例,術后腹腔內出血0例;觀察組術后未出現并發癥。P<0.05表示差異存在統計學意義,現兩組卡方檢驗的P=0.024<0.05,表示對照組及觀察組術后并發癥的發生率差異存在統計學意義,可以認為對照組術后并發癥的發生率和觀察組術后并發癥的發生率不同且觀察組術后并發癥的發生率低于對照組。

2.6對照組住院時間和觀察組住院時間的統計分析

P<0.05表示差異存在統計學意義,現兩組T檢驗的P=0.006<0.05,表示對照組及觀察組住院時間的差異存在統計學意義,可以認為對照組住院時間和觀察組住院時間不同且觀察組住院時間少于對照組

3 討論

目前,急性闌尾炎的手術治療方式包括:傳統的開腹闌尾切除術和腹腔鏡下闌尾切除術。以往臨床上常常采用開腹手術治療,可是此法切口大,耗時長,且影響美觀,臨床滿意度較差 [2] 。近年,隨著腹腔鏡技術的興起,由于腹腔鏡手術具有手術創傷小、術中出血量少、手術時間短、患者恢復快等優點,其逐漸代替傳統開腹方式成為急性闌尾炎首選[3].且腹腔鏡具有診斷和治療的雙重作用,闌尾炎易誤診、漏診,通過腹腔鏡對腹腔內臟器的觀察,從而降低闌尾炎的誤診和漏診。通過本研究,可以看到,腹腔鏡闌尾切除術在手術時間、術中出血量、術后首次下床時間、術后并發癥發生率、住院時間與開腹闌尾切除術的差異存在統計學意義(P<0.05),在術后首次排氣時間的差異不具有統計學意義(P>0.05)。所以可以認為,腹腔鏡闌尾切除術較開腹闌尾切除術,手術時間短、術中出血量少、術后首次下床時間早、術后并發癥發生率低、住院時間短。本次研究兩組患者術后均未出現腹腔出血、腸漏等嚴重并發癥,其中腹腔鏡手術組的術后并發癥發生率為0,而開腹手術術后有6例發生并發癥,其中4例為術后切口感染,2例為術后腹腔膿腫形成;筆者認為這主要是由于腹腔鏡手術使用標本袋取出闌尾,避免了闌尾和切口的直接接觸,且腹腔鏡手術視野較廣,可以充分觀察腹腔病變,可以沖洗并充分吸凈腹腔內的膿液,從而降低術后切口感染的發生率以及腹腔膿腫的形成,可以避免因盲目操作引起的副損傷。

綜上所述,腹腔鏡下闌尾切除術相對于開腹闌尾切除術,具有腹壁切口小、術后疤痕小、 進腹迅速、手術時間短、術中出血量少、術后恢復快、術后下床活動早、住院時間短、術后并發癥發生率低的優點,這和黃善波[4]的研究相一致,所以在臨床實踐中逐漸得到患者及醫生的認可,值得在臨床中推廣普及。

參考文獻

李鵬,張玉毅.經臍單孔腹腔鏡在成人急性闌尾炎手術中的應用研究[ J].湖北醫藥學院學報,2019,38( 2) : 148-150.

杜元明.腹腔鏡切除術與傳統開腹切除術治療急性闌尾炎的臨床療效對比[J].中國傷殘醫學,2013,20(9):141-142.

王宇,呂謙,趙英.腹腔鏡與開腹手術治療老年急性闌尾炎的臨床分析[J].中國醫學創新,2013,10(6):31-32.

黃善波.開腹闌尾切除術與腹腔鏡闌尾切除術治療急性闌尾炎的療效及安全性比較[J].中外醫學研究,2015,13(7):51-52.