感染性腹瀉患兒的細菌病原學及其耐藥性情況分析

蘇文俊

【摘 要】目的:總結感染性腹瀉患兒的常見細菌病原菌以及耐藥性,從而指導臨床感染性腹瀉患兒的科學治療。方法:將我院2019年1月-10月收治的140例感染性腹瀉患兒納入研究,對其進行病原菌培養(yǎng)與藥敏試驗,分析病原菌特點以及耐藥性。結果:140例患兒中有76例檢出細菌微生物,主要包括弗勞地枸櫞酸桿菌30株、鼠傷寒沙門菌20株、志賀菌屬11株、大腸埃希氏菌8株、肺炎克雷伯菌4株、普通變形桿菌3株。<3歲患兒病原菌檢出率高于≥3歲患兒(P<0.05),有統(tǒng)計學意義;氨曲南、頭孢噻肟鈉、頭孢他啶、頭孢吡肟等較為敏感,耐藥性低,其余較多抗生素均存在不同程度耐藥性。結論:感染性腹瀉患兒細菌病原學以弗勞地枸櫞酸桿菌株、鼠傷寒沙門菌為主,細菌對較多抗生素藥物存在耐藥性,臨床應重視細菌培養(yǎng)與藥敏試驗,并以第三代、第四代頭孢菌素類抗生素藥物作為首選。

【關鍵詞】感染性腹瀉患兒;細菌病原學;耐藥性;合理用藥

【中圖分類號】R446.5【文獻標識碼】A【文章編號】1002-8714(2020)04-0147-01

小兒腹瀉在兒科疾病中較為常見,同時持續(xù)性腹瀉對患兒危害較多,比如出現(xiàn)營養(yǎng)不良、嚴重脫水或者造成患兒死亡等[1]。早期干預是改善小兒腹瀉預后的關鍵,但是結合當前臨床文獻研究,小兒腹瀉的病因較多,包括非感染因素與感染因素,感染因素中又涉及到細菌、真菌、病毒、寄生蟲等等,針對不同感染病因采取的治療措施也略有不同[2]。本文以我院2019年1月-10月收治的140例感染性腹瀉患兒為研究對象,回顧分析其細菌病原學及其耐藥性,詳細分析如下:

1 資料與方法

1.1一般資料

將我院2019年1月-10月收治的140例感染性腹瀉患兒納入研究,其中男性患兒74例、女性患兒66例,年齡2個月-8歲、平均年齡為(3.26±0.65)歲。患兒均存在不同程度高熱、粘液便、稀水樣便、膿血便等表現(xiàn)。患兒家屬同意實施相關研究,細菌培養(yǎng)與藥敏試驗數據資料均有記錄。

1.2方法

患兒入院后并在未使用抗生素藥物之前在1-2小時內留取其大便標本,并送到檢驗科進行大便分離與細菌培養(yǎng)。將獲取的標本接種到麥康凱瓊脂、羊血瓊脂平皿、堿性蛋白胨水、SS 瓊脂平板,通過細菌培養(yǎng)后根據常規(guī)方法完成細菌分離,具體依據《全國臨床檢驗操作規(guī)程》完成常規(guī)細菌培養(yǎng)與分離[3]。通過H27896全自動細菌鑒定儀完成不同細菌微生物的分類與鑒定。

藥敏試驗分析應用紙片擴散法(K-B法),詳細操作參照《紙片擴散法藥敏試驗標準操作規(guī)程》,藥敏試驗中的藥敏紙片購買自上海金穗生物科技有限公司,藥敏試驗選擇的抗生素包括慶大霉素、復方新諾明、氧氟沙星、氨芐西林、妥布霉素、阿莫西林克拉維酸鉀、氨曲南、頭孢噻肟鈉、頭孢他啶、頭孢吡肟等。

1.3觀察指標

觀察指標:(1)細菌病原菌特點;(2)細菌病原菌檢出的年齡特點;(3)藥敏試驗結果。

1.4統(tǒng)計學方法

數據分析應用軟件SPSS21.0,計數資料:(n,%),x2檢驗,P<0.05:差異存在統(tǒng)計學意義,

2 結果

2.1細菌病原菌分布

140例患兒中有76例檢出細菌微生物,檢出率為54.28%,76株病原菌中弗勞地枸櫞酸桿菌30株(39.47%)、鼠傷寒沙門菌20株(26.31%)、志賀菌屬11株(14.47%)、大腸埃希氏菌8株(10.52%)、肺炎克雷伯菌4株(5.26%)、普通變形桿菌3株(3.94%)。

2.2細菌病原菌檢出的年齡特點

76株病原菌檢查患兒中,<3歲的有56株(73.68%),≥3歲20株(26.31%),<3歲患兒病原菌檢出率高于≥3歲患兒,c2=34.105,P=0.000。

2.3藥敏試驗分析

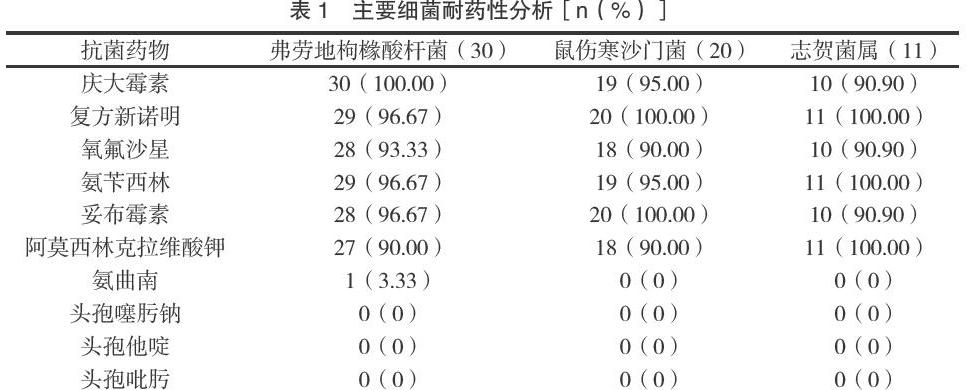

氨曲南、頭孢噻肟鈉、頭孢他啶、頭孢吡肟等較為敏感,耐藥性低,其余較多抗生素均存在較高的耐藥性,數據見表1。

3 討論

細菌感染是引起小兒腹瀉的原因之一,通過掌握其病原菌特點,有利于指導臨床合理選擇抗生素藥物,降低不合理抗生素使用風險[4]。

結合本文研究結果,小兒感染性腹瀉細菌微生物檢出率達到54.28%,其中以弗勞地枸櫞酸桿菌、鼠傷寒沙門菌以及志賀菌屬為主,此外還包括大腸埃希氏菌、肺炎克雷伯菌、普通變形桿菌等,證實引起小兒腹瀉的細菌微生物較多,且三歲以下兒童中細菌感染病原菌檢出較高,分析與患兒免疫力低下等有關。藥敏試驗顯示病原菌對較多抗生素存在較高耐藥性,提示此類抗生素臨床應用效果較差,而氨曲南、頭孢噻肟鈉、頭孢他啶、頭孢吡肟等則對病原菌較為敏感,臨床對細菌性感染腹瀉患兒可選擇上述藥物進行治療。同黃飛雁研究內容與結論較為接近[5]。

綜上所述,感染性腹瀉患兒細菌病原學以弗勞地枸櫞酸桿菌株、鼠傷寒沙門菌為主,細菌對較多抗生素藥物存在耐藥性,臨床應重視細菌培養(yǎng)與藥敏試驗,并以第三代、第四代頭孢菌素類抗生素藥物作為首選。

參考文獻

崔策,張燕,宋靜.西城區(qū)其他感染性腹瀉流行特征分析[J].預防醫(yī)學,2019,31(12):1260-1262.

阮洋,莫麗亞,鄒愛軍.2016-2018年湖南地區(qū)兒童感染性腹瀉病原學監(jiān)測結果分析[J].實用預防醫(yī)學,2019,26(11):1372-1374.

李慧.左氧氟沙星聯(lián)合阿米卡星治療感染性腹瀉的療效觀察[J].北方藥學,2019,16(11):59-60.

王維鈞,舒高林,彭華,等.北京市昌平區(qū)感染性腹瀉標本常見病原菌譜分析[J].實用預防醫(yī)學,2019,26(10):1274-1277.

黃飛雁,劉鳳仁.2013~2017年深圳市龍崗區(qū)其他感染性腹瀉流行病學特征分析[J].中國實用醫(yī)藥,2019,14(27):13-16.