京劇唱腔在民族聲樂演唱中的運用研究

劉 琳

(山東藝術學院 戲曲學院,山東 濟南 250300)

一、將京劇藝術的咬字行腔運用到民族聲樂中

京劇作為中國戲劇中最璀璨的文化之一早已被列為世界非物質文化遺產,京劇的文化內涵、表演技法、文化價值等均擁有獨特的美學應用價值。京劇的唱腔和特殊的表演技法,是老一輩藝術家們在舞臺上不斷探索總結而成的,自成一派、趨于完美。傳統唱腔都是“依字行腔”和“依義行調”的,京劇藝術也不例外。在京劇唱腔演唱過程中對韻腔的要求是極高的,在咬字、吐字、行腔、歸韻、收尾的過程中處處有著本民族獨有的技巧和蘊意。絕對不會出現現代歌曲演唱中“倒字”、咬字不清、歸韻不明、韻味缺失等問題。

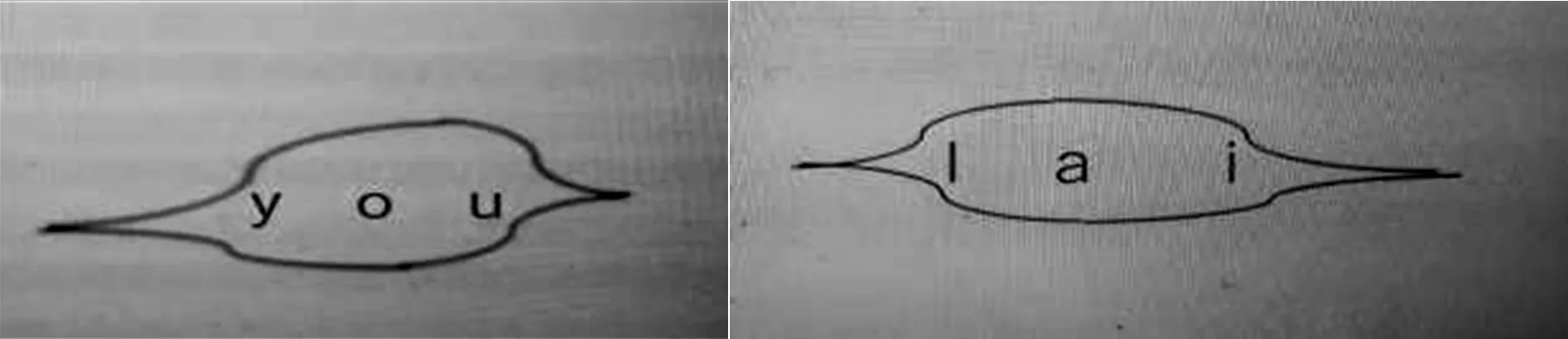

中國漢語屬于藏漢語系,有自己特有的腔音。在京劇唱腔中腔音處處可尋,韻味十足。而西洋聲樂中印歐語系的語種多為直音,如果用西洋唱法中的直音唱中國民歌,就會索然無味。在多年的教學與演唱實踐中發現,演唱民族風格較強的聲樂作品時,將京劇的咬字和腔音技巧融入進去,會為歌曲增添很多的韻味。尤其京劇元素較多的聲樂作品。例如電視劇《大宅門》的主題曲,第一句“由來一聲笑”中的“由”字,拼音是“you”唱的時候字頭是“y”、字腹是“o”、歸尾是“u”,三個音要發的連貫且有起伏。這字的音形是兩頭尖中間圓,形狀有點“橄欖”,我們叫它“橄欖音”也有人叫“棗核音”或其它的名字;“來”也是一樣,拼音是“lai”,唱的時候要慢吐字頭“l”,字腹“a”行腔,“i”音收尾。(音形見下圖):

以此類推、循而往復,歌曲的韻味就出來了。不得不說,京劇藝術之博大精深,一點點技巧的利用就會改變歌曲的風格。

利用京劇“腦后音”技術解決歌唱中的困難。

京劇中的“腦后音”在京劇唱腔中老生、老旦的唱腔中較為多見,尤其是在唱閉口音時,歌者在氣沉丹田的同時要提高軟腭、打開喉頭,將聲音沿著后咽壁送入頭腔,使聲音在腦后迂回。腦后音的聲音沒有尖利的感覺,低音渾厚、高音圓潤,剛柔并濟,形成含蓄渾厚的音色,由于共鳴較大,能夠傳得很遠。青衣行當中,程派唱腔的腦后音運用得較多,它的發音的聲音位置處于面罩中間,相對于梅派而言發聲的位置更加靠后。

京劇中的“腦后音”與西洋聲樂中提到的“掩蓋唱法”的要求有相似之處,都是依靠腹部氣息的支持增加胸腔共鳴、打開會厭、擴大喉腔獲得頭腔共鳴。適合訓練于發長音和裝飾性較強的句子。訓練中多用韻母“i”或帶有“i”韻尾的字,因為“i”音更容易讓聲音立起來。也可以用“i”音帶其它的韻母進行練習,如“i——a”。在行腔的過程中可以使用單音甩腔的方式、也可以使用帶有旋律變化的腔音方式進行訓練。

民族聲樂的傳承者通常聲音比較明亮、尖細,“腦后音”的融入會讓聲音聽起來更加的圓潤、也更加的結實。中國民族聲樂大多是用漢語演唱,用漢語韻母來訓練發聲會沒有違和感。并且訓練的過程中除了“腔”的訓練之外,對“字”的要求也會隨京劇的要求提升一個高度,可謂一舉兩得。

此外,用“腦后音”發聲技巧與聲樂音階式的發聲練習相結合之后可以在較短的時間內解決歌唱中的高音問題,緩解喉頭負擔,增強聲音共鳴,增加歌者聲音的穿透力。會讓在民族聲樂中女聲的聲音更加溫婉、圓潤,氣息的控制力加強,音域更寬;也可以強化男生中低聲區的后咽壁的力量,加強歌者的基本功。

第三、借鑒京劇的“帶控制鼻音”增強歌者頭腔共鳴。

“帶控制鼻音”雖然在京劇中沒有形成特定詞匯,但是這一演唱方式卻由來已久。把鼻梁和額頭假想為空心的位置,讓聲音從中穿透出來,從而獲得集中的共鳴聲音。它與意大利美聲學派中的“面罩唱法”有些相似。京劇中的各個行當都會在不同程度上運用到這種帶控制的鼻音。在演唱過程中使用帶有控制的鼻音,聲音會十分靈巧,非常容易上通頭腔,下接胸聲,氣息也會很容易地沉入丹田。

《列子·湯問》中所提到的“余音繞梁,三日不絕”的音效,必是歌者在演唱過程中采用了頭、鼻、咽腔同時發出強烈共鳴,方能達到的音效。這種集中的聲音共鳴與腦后音一同形成頭腔共鳴,這一演唱技巧是京劇演員提升自身歌唱能力、美化音色的重要手段。

在對民族聲樂的學生進行日常的訓練中,可以結合青衣的喊嗓練習進行音階式的訓練。訓練可以是由高到低爆發式的,也可以是由低到高的上揚式的,也可以是由低到高再到低的拋物線式的。這三種聲線的訓練需要不同的氣息控制相配合,這個練習可以有效解決聲音不集中、空、散的問題。還可以無痕跡解決學生換聲點的問題。拓寬歌者的音域,使演唱更加流暢、自然。民族唱法的學生運用這個歌唱技巧可以演唱一些比較明快輕松的地方小調。例如山東民歌《包楞調》,這首作品對于頭腔共鳴的要求特別高,所有的字都是集中在額頭的“小尖尖”上,必須得用“集中的共鳴”,也就是今天說的“帶控制鼻音”的演唱方式去處理,唱起來才會更顯輕松、響亮、脆甜。

第四、借鑒京劇的換氣唱出歌曲的民族風韻。

氣息是歌唱之本,沒有氣息的支撐,其它的演唱技術都無從談起。京劇的氣息與西洋聲樂的氣息在說法上中西方各異,但是在實際使用過程中有異曲同工之處。但是,中國民族唱法能否唱出“民族”的味道,氣口、換氣等技巧是不可以完全照搬西洋發聲方法的,必須像京劇等戲曲劇種一樣遵循中國漢語言的規律。

(一)氣口要符合中國語言的規律

換氣的氣口跟語言的韻律、節拍有很大關系,歌唱語言的差異導致中西方歌曲演唱的重音、氣口等方面的處理會有很大的不同。印歐語系里有“詞重音”,重音位置的變化會帶來詞義的變化,例如英語中的“con `tent”意思是“滿意”,如果將重音前置“`content”意思就是“內容”了。有規律的重音詞不斷出現就產生了西方詩歌的韻律,也就產生了節拍,從而形成了歐洲音樂的節拍體系。漢語言只有“句重音”沒有“詞重音”。漢語講究的是“語法重音”和“邏輯重音”,通常語法重音位置比較固定,如名詞前的定語、動詞或形容詞前的狀語、等等。而“邏輯重音”是不固定的,通常是為了表達特殊情感或者特殊意義以及表示強調時會重讀某個音或某個詞。例如我吃了蘋果。重音在“我”的時候,強調的是“我”,表示不是別人吃了蘋果。如果重音換成“蘋果”,強調的就是吃的是“蘋果”而不是其它的食物。

正是由于漢語邏輯重音無固定位置的原因,所以中國的音樂中強弱拍多變,時常出現“混合節拍”,不像西方音樂的節拍遵循一定的強弱規律。我們現在的記譜方式無論是五線譜還是簡譜都是舶來品,西式記譜講究的是“節拍重音”有“小節”,中國傳統的記譜是板眼體系,而且“板”和“眼”不是指強弱,只是衡量音樂時值的單位。京劇原始的記譜方式也是板眼體系,后來隨著西方記譜方式的盛行,逐漸也改為簡譜或五線譜記譜了。但是,用西式記譜來記錄中國的音樂就會出現小節線內第一拍的音輕唱,第四拍的音強唱,氣口時常出現在小節線內的現象。所以京劇伴奏的樂師們為了配合好演員的唱腔,就會提前以句子為單位,在譜子上標記出演員換氣的位置。在演唱中國聲樂作品,尤其是民族、地方性風格較強的聲樂作品時,應該與京劇演員一樣,遵循漢語的講話規律,以句為單位進行換氣,而不是教條地去找小節線處換氣。

(二)借鑒京劇中的“偷氣”技術

京劇唱腔的氣口不單單是換氣的作用,還有情緒表達。氣口的運用上最難的要數“偷氣”也叫“暗氣”。京劇的甩腔、長腔特別多,唱長腔時候往往需要持續幾個小節,對演員要求是“不留痕跡”地換氣。偷氣的方法有好多。在收音歸韻的時候用鼻子迅速吸進氣,擴張兩肋達成換氣的目的,完成唱腔;在唱腔有頓挫的時候可偷換氣;在處理“疊腔”“滑腔”的時候,也可偷氣,等等。京劇這些換氣的技巧時常會運用在我們的民族聲樂演唱中,為作品增添了不少濃郁的中國韻味。例如在演唱《故鄉是北京》這首聲樂作品時,“京腔京韻自多情”這句中的“情”字是整首作品中的大拖腔,有拖腔的地方就一定會用到“偷氣”的技巧。再如民族歌劇選段《海風陣陣愁煞人》第一句中的“人”字是個大拖腔,為表現珊妹的愁在句尾有個滑腔的處理,此處可以“偷氣”唱完。

(三)借鑒京劇中的“歇氣”

京劇中除了“偷氣”還有“歇氣”的技巧,即唱腔的過程中因需要會出現停頓,但是又不需要換氣的現象,也就是常說的“聲斷氣不斷”。古曲《陽關三疊》中就有很多歇氣的地方,例如“渭城朝雨浥清晨”這句中的“浥”字在中古音時讀“入聲字”,需要短讀,將京劇中“歇氣”的技巧用在此處恰到好處,古韻立刻就顯現出來了。

二、結語

中國民族聲樂演唱是集傳統唱法與西洋演唱技術為一體的歌唱形式。除了運用西洋歌唱的技術之外,民族聲樂演唱的探索者,想要表達出中國作品自身獨有的美和韻,就必須借鑒戲曲唱腔中的技巧。京劇是我國的藝術瑰寶,在民族聲樂演唱中,適當融入京劇唱腔和技巧可以增添聲樂作品的民族特色、提升中國歌曲的藝術魅力。