臺灣學生在大陸中醫院校學習的適應性分析探討—以福建中醫藥大學為例

張三慶

(福建中醫藥大學海外教育學院,福建福州 350122)

隨著大陸經濟、社會、文化等方面的發展,越來越多的臺灣青年學生前來大陸學習、生活、旅游和工作,其中臺灣青年學生到大陸高校求學已形成一股不可阻擋的潮流。大陸高校是臺灣青年學生的聚集地,臺生在大陸學習的適應性和滿意度是相關高校和學者持續關注的問題和熱點。很多專家學者對臺灣籍學生在大陸的文科、理科或者綜合性大學的適應性進行調查和研究,得出有意義的結論。據相關研究報道[1],中醫學是臺灣學子來大陸求學最熱門的專業,臺生就讀人數最多的專業。臺生在大陸中醫藥院校學習的適應性和滿意度如何,是今后研究的重點和方向。

1 調查設計與樣本

本課題主要通過運用問卷調查與深度訪談的實證研究方法對福建中醫藥大學的臺生在校學習生活適應情況進行深入分析,探討中醫藥文化在育人方面的特殊性。為完成研究項目,設計2 份問卷調查表。一是“在大陸中醫院校臺生學習生活情況訪談表”,通過開放式或個別深入訪談,了解他們在中醫院校學習的心得體會,面臨的問題和困難,希望相關部門可以幫忙解決的問題和對未來的想法和期望等。二是設計“臺生在大陸中醫院校學習適應性調查表”,該表格分為3 部分。第一部分是被調查者的基本情況;第二部分是臺生赴大陸求學的原因;第三部分是采用Likert 量表,對臺生學習生活的適應度和滿意度進行量化和客觀統計分析。第四部分是中醫藥文化和對臺生學習生活的影響。

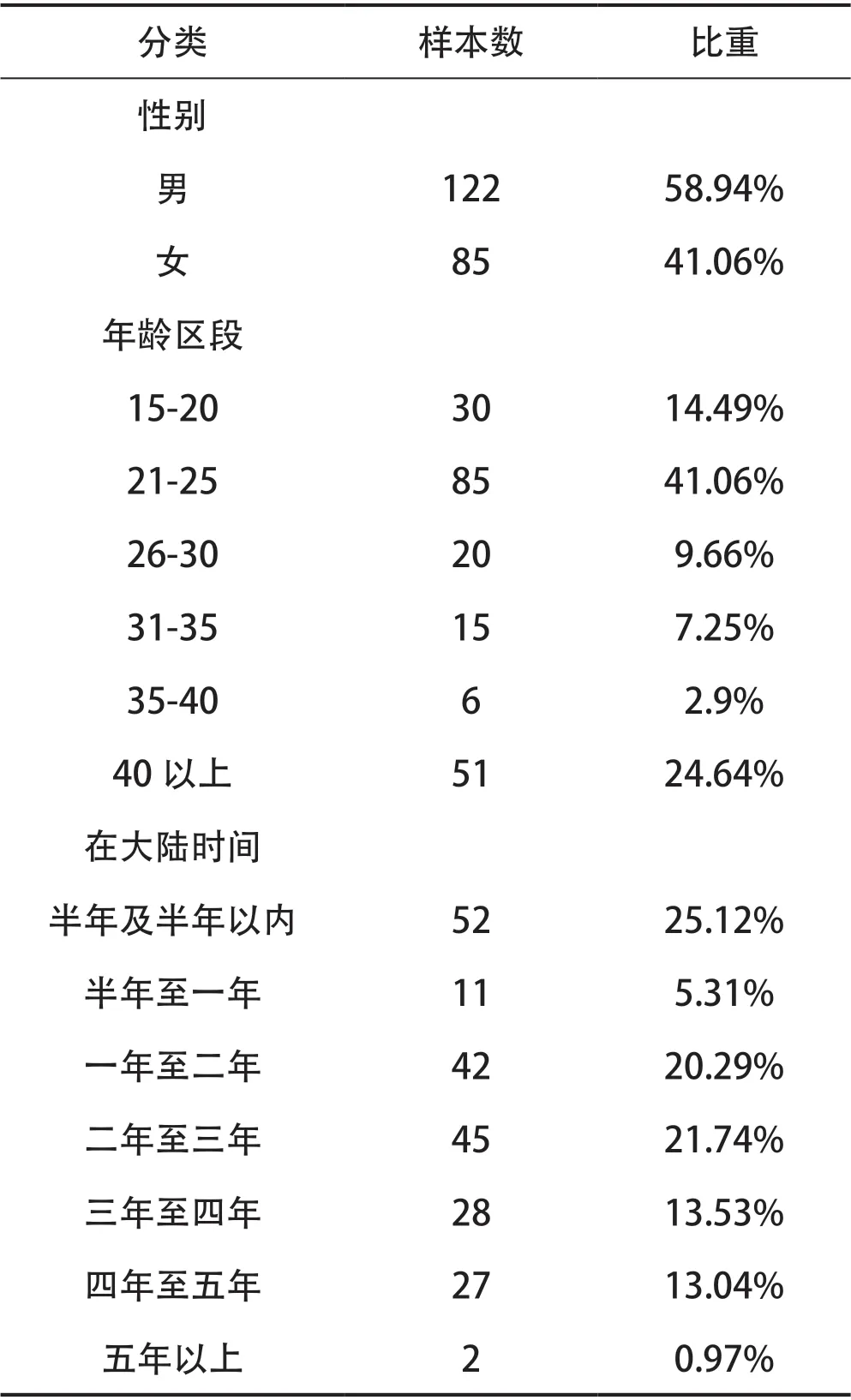

表1 調查對象基本情況

基于上述調查問卷,深入訪談臺灣籍學生20 人,其中男生12 人,女生8 人。如表1,發放“臺生在大陸中醫院校學習適應性調查表”243 份,共收回有效問卷207 份,問卷均符合研究要求,未出現拒答、信息填寫不完整、信息模糊等情況。

2 調查結果分析

適應性行為也叫社會能力、社會適應性,是個體與環境相互作用的過程。臺生在大陸高校求學,就是不斷去適應高校的學習環境、學習內容、學習方式等方面的一個主動調適和融入的過程。臺生在大陸高校求學的滿意度或適應性也可側面反映出高校對臺教育工作的成效。

2.1 臺生在校學習等整體滿意度和適應性較高

根據接受調查的臺生問卷統計分析,整體來說,臺生在校學習表現出積極、肯定、客觀、正面等方面的態度,滿意度和適應性較高。54.5%的臺生認為非常滿意在校的學習生活,20.2%的臺生對在校學習生活感到滿意,9.5%覺得基本滿意。近5 成的受訪學生認為大陸經濟社會快速發展,適合求學以及以后就業創業和生活。49.3%的臺生覺得來校學習的總體情況“比想象中的要好”,11%覺得“比想象中的好很多”。6 成以上的臺生認為來福建求學適應時間“比想象中快很多”,僅1 成的臺生需要“花點時間來適應”。另有60%以上的臺生愿意推薦自己的親朋好友以及同學等前來福建求學。

2.2 臺生適應學校學習生活面臨的主要問題

由于兩岸在政治體制、經濟結構、經濟發展、文化氛圍、教育模式、學習內容、學習材料、教學方式等方面存在很大差異,臺生來大陸求學,不可避免要面對很多的適應性問題和困難。

2.2.1 中醫學科入門較難,學習壓力大

中醫藥學是中華民族的偉大創造,是中國古代科學的瑰寶,也是打開中華文明寶庫的鑰匙,為中華民族繁衍生息作出了巨大貢獻,對世界文明進步產生了積極影響。中醫藥學科融合了古典哲學思想和樸素唯物主義等要素和內容,是優秀的自然科學和人文科學的綜合體。調查顯示,65%的大一新生普遍對中醫學的術語、理論,辯證方式等基礎知識感到困惑,特別是一些抽象的、需要大量的臨床實踐來掌握和驗證的概念和理論,更是增加了學生的學習壓力,需要花費更多的時間和精力來適應大陸的學習生活。而原來家里有從事中醫藥相關行業的以及大二以上的臺生七成以上均表示基本適應大陸中醫藥學科的學習。另有五成以上的臺生表示比較了解中醫藥文化,中醫藥文化核心內涵當中的“以人為本、大醫精誠、調和致中”對自己影響較大,對自己在克服學習壓力和困難,提高學習適應性方面發揮積極的作用。

2.2.2 中醫學文憑不被臺當局采認

中醫藥是中華民族的優秀傳統文化,是兩岸同胞守望健康幸福、提供養生之道的醫療手段。廣大臺灣同胞一向篤信中醫藥,民間尊崇者眾多,有很廣泛的民眾基礎。從海峽兩岸醫藥發展史上可以看出,早在明朝,鄭成功收復臺灣時就將中醫藥傳入臺灣[2]。為培養臺灣本地的中醫藥人才,目前僅有4 所高校開設7 年制中醫學系本科專業,并且中醫人才培養也采用了“精英教育”的模式[3]。由于兩岸中醫藥在教育體制、培養模式的不同,臺灣當局至今沒有采認大陸醫學類的畢業文憑,臺灣學生回臺后,無法取得相關的執業認證和資格,最終還是無法實現人生理想抱負。

2.2.3 就業競爭激烈,就業面窄

改革開放以來,大陸經濟社會實現跨越式的發展,在科教興國戰略的指引下,各領域各層次的人才輩出,就業競爭異常激烈,相較一般學科,醫學類的人才就業面相對較窄,就業競爭更加激烈。臺灣學生本來在適應大陸醫學院校的教學方式、教學內容和考核方式等方面就要比大陸學生耗費更多時間和心力,在面對激烈的就業環境時,更是一籌莫展。

2.3 臺生解決適應性問題的方式和策略

據學者對臺生在大陸求學適應性的相關調查報道,臺生普遍認為在大陸高校學習壓力大[1,4]。這一結論與對在福建中醫藥大學求學的臺生適應性調查結論相一致,但大部分臺生認為求學壓力大主要在剛入校接受中醫藥專業教育時的一個階段,通過自己的努力,跨越這個階段就可以較好的適應學習生活。8 成以上臺生都是采取積極面對、主動調整的策略去適應。大多數臺生思想比較獨立,更愿意自己多花時間精力刻苦努力掌握知識,只有少數通過調整心態,積極尋求同學、老師的幫助。臺生通過主動調整來適應大陸高校的學習生活,同時也不斷豐富和積累在大陸學生生活的經驗和資源,為以后就業創業打下基礎。

3 適應性分析探討

調查顯示,八成以上的臺生對在福建中醫藥大學學習持滿意的態度,說明臺生可以較快、較好適應大陸中醫藥院校的學習生活。

3.1 大陸經濟社會發展,兩岸融合發展

近年來,大陸經濟、社會、文化等飛速發展,不斷提升在國際社會的話語權。隨著大陸軟實力和硬實力的不斷提升,改變了很多臺生 “臺灣發達,大陸落后”的刻板印象,對大陸的評價客觀、理性、正面,大陸有廣闊的發展前景,是廣大臺灣同胞實現抱負的理想之地。大部分臺生充分利用發達的網絡、來大陸求學、旅游、經商的經歷,對大陸的經濟、社會等方面進行深入的了解。如果說很多臺灣青年學生對大陸的騰訊、華為、中興等在國際上有影響力的跨國高科技信息企業不是很了解,大陸的共享經濟、移動支付,線上經濟等具有跨越式發展并深刻影響日常生活的方式,以及不斷涌現的新生代偶像、流行音樂、制作精良的影視劇作品等軟實力流行文化則日益受到臺灣青年的追捧,越來越多臺生看到大陸發展和崛起的機遇。兩岸經濟社會發展此消彼長,反觀臺灣島內貧富差距拉大,失業率居高不下,薪資水平停滯不前,生活壓力沉重不堪。臺灣青年投身兩岸學習交流,減少負面觀感,提高對大陸的社會信任度,提升對大陸民眾的好感。大陸實力跨越式提升讓很多臺生在大陸求學生活更加便利,滿意度和適應性不斷提高。同時,近幾年,大陸不斷推出和落實一系列惠臺政策措施,這些政策措施不斷消除和解決臺灣同胞在大陸求學生活就業創業等面臨的問題,例如2018 年推出的《港澳臺居民居住證申領發放辦法》,臺灣居民居住證滿足了臺灣同胞在大陸學習、生活、創業、就業的需求、解決了臺灣同胞在大陸面臨的身份問題。這些政策措施深得臺灣青年民心,更加積極主動融入大陸社會,參與到大陸的經濟社會建設中來,分享大陸發展機遇,將自己的命運與大陸的發展連結起來。

3.2 構建中醫藥特色校園文化,深植同根同種文化印記

校園文化作為臺生接觸、熟知大陸社會的直接文化環境,對影響臺生價值觀的構建發揮重要作用,其中,中醫藥特色校園文化更是發揮獨特的作用。中醫藥院校十分注重特色校園文化的建設,包括校園建設整體規劃、校園建筑和道路、雕像、文化長廊等,還有校徽、校歌、校訓等均賦予了豐富的中醫藥文化特色,同時,開展豐富多彩中醫藥文化色彩濃厚的社團、活動、游學等項目,吸引了眾多臺生前來求學。充分挖掘和構建有中醫藥文化特色的校園文化,在中醫藥人才培養過程中更好地傳承中醫精華,傳承中醫的思維方式,傳承大醫精誠的精神,把中醫藥文化這一心手相連、血濃于水的天然紐帶、文化印記深深植入廣大臺灣青年的心里。同根同種的文化脈絡,讓臺生無形當中產生親近感,更快更好地適應校園學習生活。

3.3 傳承中醫藥文化,發揮育人功能

中醫學在中國傳統文化中處于最核心地位,是傳統文化的典型體現。中國傳統文化是在歷史長期積淀中形成的一種以人文關懷為特征的倫理型文化,其系統、形象的向一代代人傳遞著厚植于中華土壤的文化價值和思想內涵,承載著以民族文化濡化、涵化人的育人功能[5]。醫學是當下最有人文精神的學科之一[6]。中醫藥文化核心內涵可以概括為:以人為本、大醫精誠、調和致中,醫乃仁術、天人合一。其中“中”“和”的本位思想對育人和培養文化認同具有重要的作用。“中”即中正,無所偏倚。“和”指和諧,使之平衡。“中和”的含義即為陰陽相對平衡調和的一種動態,是相互對立統一事物間既相互制約又相互統一,直至達到健康和諧發展的一種狀態。中醫學科的方藥、針灸、推拿等療法就是用來調整機體陰陽、以達“中和”的目的。接受中醫藥文化教育的臺灣學生,深受中醫藥文化內涵的熏陶,在中醫藥院校學習當中,即使面對因不同政治制度、社會結構和社會發展程度、價值取向等方面的異同而帶來一系列的困惑、難題,都能以一種“中”“和”的心態和做法來不斷主動調整,并在適應中取得學業和心智的雙成熟,更快更好地適應大陸高校的學習生活。充分發揮利用中醫藥文化在濡化、涵化人的育人功能方面的獨特作用和培養文化認同有非常重要的現實意義,對于依靠臺灣青年和推動祖國和平統一進程有重要的促進作用。

4 結語

在《告臺灣同胞書》發表40 周年紀念會上,習近平總書記再次強調:新時代是中華民族大發展大作為的時代,也是兩岸同胞大發展大作為的時代,要深化兩岸融合發展,推動兩岸文化教育、醫療衛生合作,共同傳承中華優秀傳統文化,推動其實現創造性轉化、創新性發展,夯實和平統一基礎,增進和平統一認同。2019 年10 月20 日《中共中央 國務院關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》指出:“加強與臺灣地區中醫藥交流合作,促進兩岸中醫藥融合發展”。中醫藥是中華民族傳統文化的精華,是兩岸同胞共同的精神財富,充分發揚中醫藥文化育人功能,提高臺灣青年在大陸高校的適應性和滿意度,培養“傳承精華、守正創新”的中醫藥人才和中華民族優秀傳統文明的繼承者,為推動兩岸關系和平發展、推進祖國和平統一進程貢獻力量。