基于三位一體的電信工程及管理專業人才核心能力培養模式的研究

鄧華陽 賴小龍

(重慶郵電大學移通學院,重慶 401520)

2020 年5 月22 日,在國務院工作報告中,再次強調了加強我國新基建建設,以新發展理念為引領,以技術創新為驅動力,以信息網絡為基礎,面向高質量發展的需求,提高數字化轉型、智能升級、融合創新等服務的發展。而在此次發展過程中,其中人才因素是發展的重要環節,如何去培養具有技術創新能力的新型工科管理人也是現代高校教育亟待解決的問題。

高等院校在具體開展“創新創造”教育培養工作過程中,應當嚴格遵照國家相關政策和行業領域的指導標準對產業結構調整所提出要求,以及對應用型工程技術人才所提出的需求,從整體性層面開展人才教育培養方案的設計工作,系統指定形成開展創新型人才的培養工作過程中運用的學校標準、企業標準,以及教學計劃,合理做好對校內師資隊伍的建設配備工作,注重在人才教育培養工作中做好理論教學內容和工程應用技術教學內容之間的有機結合,確保建設形成的人才教育培養模式,能夠具備充分的科學性和有效性[1]。為核心的工程師人才教育培養模式,對于支持和保障實際教育培養和輸出的專業人才,切實滿足現實社會環境和相關行業領域企業組織的招聘要求,具備及其重要且不容忽視的實際影響作用,值得引起廣泛關注[2]。

1 人才培養模式改革的必要性

隨著高等教育的普及,更多的高校將人才培養轉為應用型人才的培養。此外,我國通信行業的高速發展,我國5G 已于2019 年開始商用,通信企業對于人才的需求不再局限于純理論的科研人員,也需要更多的具有工程實踐和管理型人才。現代企業對于招聘到的員工也提出更高的要求,不僅要具有專業技術的知識,還要求具有工程實踐操作的能力和經濟全球化背景下的職業素養。而高校現狀依然是以應試教育為主,重理論、輕實踐,與社會和行業脫節,企業招不到人,學生找不到工作的兩難境地。因此對于工程應用型人才的培養模式和計劃,亟待改變,將專業教育與通識教育相結合,將理論教育和實踐相結合,將學校教育和社會需求相結合,將基礎教育與創新創業相結合,做到優化人才培養體系,提升人才成長空間[3]。

2 提出解決方案

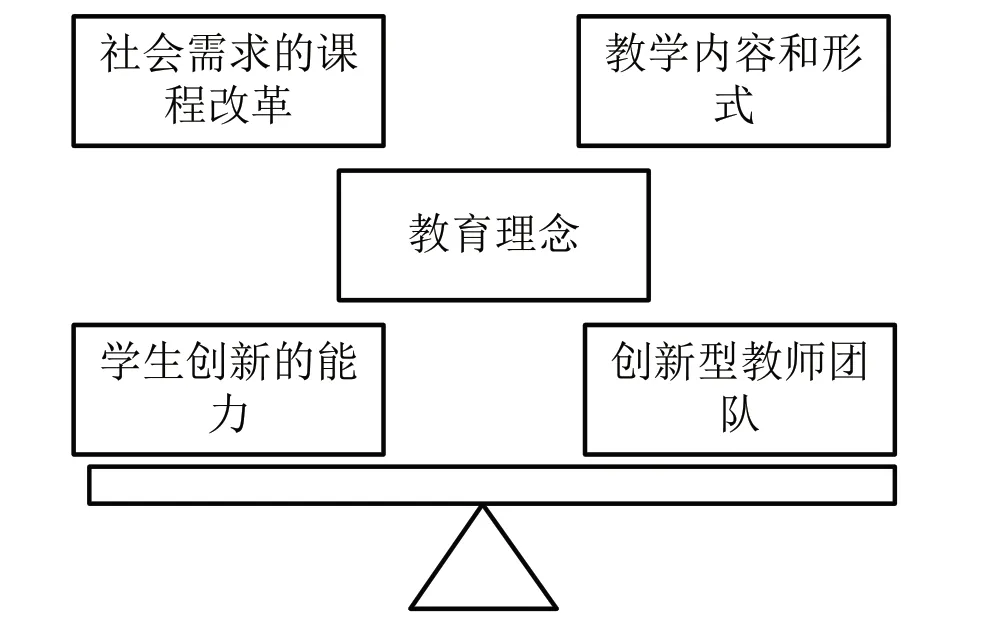

圖1 研究對象

關于如何解決人才培養,需要從教育理念、社會需求的課程改革、教學內容和形式方面、培養學生創新能力、教師團隊的建設等方面,通過系統的、科學去規劃和建設,才有可能達到預定的目標,研究對象如圖1 所示。

2.1 改革教育理念

要培養創新型人才,必須從思想觀念上去改變。大部分的高校教育觀念還停留在幾十年前:固定的套路、陳舊的內容、填鴨式授課,這大大地限制了創新思維的培養。介于此,要從學校、老師和學生出發,針對目前市場對應用型人才的需求確定培養目標,既要提高學生專業知識,又要培養實踐能力和創新思維。

2.2 貼合社會需求改革課程體系

高校課程應當避免閉門造車和延續舊的專業課程體系。現在技術的發展,更新的速度越來越快,往往幾年就會更新、升級。高校必須緊密聯系社會和國際化浪潮。在教學計劃和培養方案中應當及時與社會需求相結合,定期聽取行內專家和從業人員的意見,完善課程更新工作,讓學生能夠學有所用,學有所長。

2.3 改革教學內容和形式

教學內容和形式是教學環節中最重要的部分,公共基礎課、專業基礎課、專業課程都是培養學生本專業能力和素養的重要部分,同時還要培養學生科研和自學能力。通過適當的增加相應的創新能力板塊,可以讓學生了解行業發展現狀和研究成果,加深學生對本專業的興趣。此外,開展翻轉課堂,改變以往的教師講、學生聽的被動局面,充分發揮學生積極的學習態度,讓學生成為學習的主角,教師只作引導和輔助的工作。

2.4 培養學生創新的能力

工程類實踐是課程安排中很重要的內容。在教學內容中,應當加強學生更多地參與課程的實踐環節中,包括課程中涉及到的實驗、規劃、管理、設計的內容,一定要提升其重要性。同時可以鼓勵學生參與各類學科競賽,以賽促學、學以致用。此外,學校應該提供部分資金供學校教師開展更多的科研項目,同時老師也可以帶領學生進行學術研究,分配給學生一定的項目工作。

2.5 建立創新型教師團隊

教師是學校最重要的一個組成部分,名師方可能出高徒。加強學校教師的終身學習思想,要求高校教師必須定期內完成一定的培訓、講座、國外學習、其他高校交流、企業掛職等提升自己的活動,并且要達到考核要求,不能只是走個形式和過場。最重要的是多給他們科研的機會,支持他們的科研項目活動,及時的掌握本學科的發展現狀和方向,充實教學內容、更新自己的知識體系,才能更好地教學生。

3 結語

培養具有自主創新型人才,學校和教師都必須付出努力和行動,只有辦學理念的改革,教學內容和方法的改變,教師人才的不斷學習和提升,學生愛學愿學,才能夠將學生培養成創新型人才。