咸陽市2019年空氣質量分析與研究

賀 歡

(咸陽市環境監測站 712000)

0 引言

咸陽市2017 年和2018 年有4 個國控環境空氣評價監測點位;2019 年共有城市評價點位17 個,3 個國控環境空氣評價監測點位和14 個省控環境空氣評價監測點位。國控點位和省控點位均為自動監測,在進行空氣質量監測時,運用自動系統全天候監測。就監測項目來講,主要包括二氧化氮、二氧化硫、PM10、臭氧以及PM2.5,監測的重要參考依據為《環境空氣質量標準》當中規定的濃度值,標準將二級標準作為對照。

1 對空氣質量進行評價的方法和因子

評價空氣質量方法為AQI 指數法,詳情如下。

AQI=MAX(IAQI1,IAQI2,IAQI3…IAQIN)

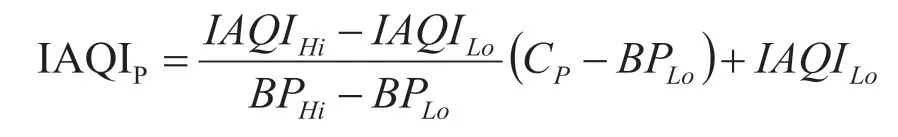

IAQIi 屬于i 種污染物當中的分指數,n 屬于污染物實際項目數,在對分指數IAQIP進行計算時,可以將測得的濃度值CP 劃分為段線方式,針對第P 種污染物當中的Lo 個轉折點的濃度值以及分指數值,在進行計算時,可以運用這種方式,第i 種污染物實際污染物BPHi≥CP ≥BPLO,分指數為:

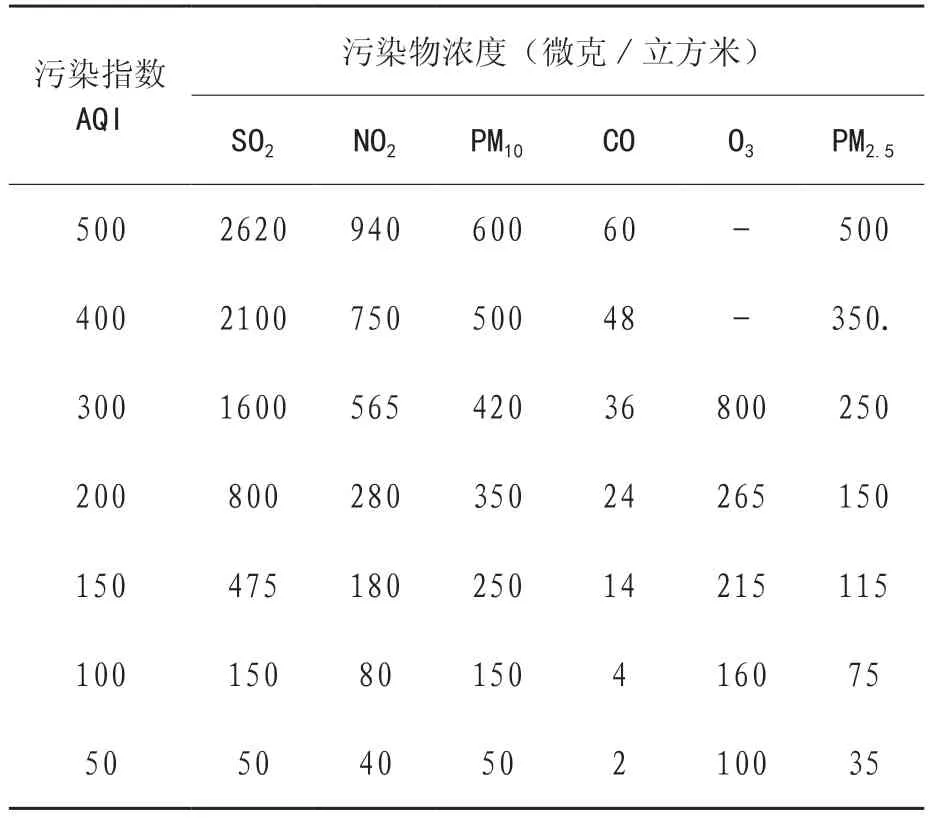

IAQIP代表第P 種污染物實際污染分指數,CP 代表第P 種污染物實際濃度監測值,BPHi指和CP 近似的限值高位值;BPLo指和CP 近似限值低位值;IAQIHi指與BPHi相對應的空氣質量實際分指數,IAQILo指和BPLo相對應空氣質量實際分指數,如表1。

表1 污染指數分級及濃度值

2 國控站點環境空氣質量評價結果

2017 年咸陽國控點位總共監測天數為365,其中有效監測天數為362,空氣質量二級以上天數達到15,嚴重污染天數為19,重度污染天數為22,中度污染天數為49,輕度污染天數為118,良好天數為138,優質天數為16,污染物超標情況詳細如下,NO2超標天數為28,PM10超標天數為103,超標率分別為7.7%、28.5%。PM2.5127 天,超標率35.1%;O372 天,超標率19.9%;CO 3 天,超標率0.8%。

2018 年咸陽市國控點位共監測365 天(有效監測365 天),空氣質量二級以上天數達到157,嚴重污染天數為8,重度污染天數為29,中度污染天數為67,輕度污染天數為104,良好天數為140,優質天數為17。各類污染物超標實際情況如下:NO2超標天數為28,PM10超標天數為103,超標率分別為7.7%、28.5%。PM2.5127 天,超標率35.1%;O372 天,超標率19.9%;CO 3 天,超標率0.8%。

2019 年咸陽市市區國控點位共監測365 天(有效監測359 天),空氣質量二級以上天數達到214,嚴重污染天數為8,重度污染天數為32,中度污染天數為14,輕度污染天數為91,良好天數為175,優質天數為39。

2019 年市區國控點均值各指標為首要污染物天數由多到少依次為細顆粒物(PM2.5)133 天、臭氧(O3)108 天、可吸入顆粒物(PM10)81 天、二氧化氮(NO2)10 天、二氧化硫(SO2)0 天、一氧化碳(CO)0 天,各指標分別占總天數(不含優)的比例為40.8%、33.1%、24.8%、3.1%、0%、0%。

3 市區國控站點空氣質量年內時空變化情況

污染物PM10、PM2.5、NO2在一月份到四月份均值相對較高,五月呈逐漸下降趨勢,九月份有上漲趨勢,十一月和十二月上漲幅度比較大。O3上升上升時間為三月到七月,八月呈逐漸下降狀。

污染物PM10、PM2.5、NO2在一月份到四月份均值相對較高,五月呈逐漸下降趨勢,九月份有上漲趨勢,十一月和十二月上漲幅度比較大。O3上升時間為三月到七月,屬于七月到八月的主要污染物,九月逐漸開始下降。O31月到六月呈上升,為六月到八月的主要污染物,CO、SO2 都比較低,也相對平穩。

4 結語

2017 年咸陽市空氣質量二級以上天數為154,占全年總天數的43.0%。

2018 年我市環境空氣質量達到二級以上的天數為157 天,占全年總天數的43.0%。

2019 年環境空氣質量達到二級以上的天數為214天,占全年總天數的58.6%。

由此可見,2019 年空氣質量與2018 年同比,優良天數增加31 天;2018 年空氣質量與2017 年相比較,優良天數增加3 天。2018 年各項指標濃度與去年相比均有下降。2019 年空氣質量與2018 年同比,各項指標濃度與上年同比五降一升,PM10、NO2、O3、SO2和CO 均有下降,PM2.5 上升。

咸陽市針對能源結構調整、產業結構優化、運輸結構調整,在防治機動車污染、用地結構優化、防污染天氣方面的應急聯動多個方面均加大了力度,在市、縣、鎮政府的共同努力下,空氣質量各項監測指標都有所下降,污染天數減少,優良天數增加。在對先進經驗進行學習中發現,企業采用自行監測方式,并且采取將排放記錄向環保部門告知的方式,能夠滿足公眾對污染實際信息的需求,也能使環保部門在工作中的困境得到有效緩解[2]。因此,加強對企業自行監測的監督管理也能有效預防空氣污染。只有在追求企業經濟利益最大化的同時,合理利用自然資源,控制污染物排放,才能實現經濟、社會和自然的可持續發展[3]。

2020 年在繼續加強鐵腕治霾的同時,要加大調整產業結構和工業布局,重視聯防聯控,實現對臭氧污染的有效控制,強化VOCs 監測、監控工作,使環境、空氣持續改善。