常州市稻蝦共作效益及對策建議

李妍 李杰 季美娣

摘 要:近年來,常州市加快推進種植結構調整,因地制宜示范推廣稻蝦共作等稻田綜合種養(yǎng)模式,以提高種稻復合收益。該文通過對2017—2019年常州市連續(xù)稻蝦共作模式調研和效益比較,分析了其存在政策扶持力度不夠、產(chǎn)品銷路不暢、技術掌握不全面、品牌優(yōu)勢不突出等問題,提出了強化科學規(guī)劃、加大政策扶持、加強技術指導、完善營銷模式等對策建議。

關鍵詞:稻蝦共作;效益;問題;對策建議;常州市

中圖分類號 S511;S966.12文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2020)18-0033-03

江蘇省常州市溫光水土資源豐富,發(fā)展稻田綜合種養(yǎng)有較好的基礎。近年來,常州市根據(jù)省市推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革的部署要求,圍繞市場需求導向,堅持“質量第一、效益優(yōu)先、綠色生態(tài)”發(fā)展目標,在有條件、有基礎、有技術、有經(jīng)驗、有市場需求的地區(qū),因地制宜推廣應用稻田綜合種養(yǎng)綠色高效技術模式,提高種稻復合收益,其中應用面積最大的是稻蝦共作模式。

1 生產(chǎn)概況

稻蝦共作是指通過對稻田進行一定的田間工程改造,合理放養(yǎng)一定數(shù)量的龍蝦,在水稻生產(chǎn)中減少化學肥料和農(nóng)藥使用量,5—6月捕撈1季龍蝦,留存親蝦自繁自育自養(yǎng)作翌年苗種,實現(xiàn)種植業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有機結合的一種綠色高效生產(chǎn)方式。稻蝦共作模式在水稻生長過程中不使用農(nóng)藥,只在移栽水稻時施用少量基肥,有利于稻田減肥減藥、除蟲控草、中耕增肥和環(huán)境增綠,實現(xiàn)了“一水兩用、一地多收、穩(wěn)糧增效”,促進了稻田生態(tài)系統(tǒng)的優(yōu)質、穩(wěn)產(chǎn)、綠色、高效發(fā)展[1-2]。2017—2019年常州市稻田綜合種養(yǎng)發(fā)展迅速,溧陽、金壇先后被列為省級稻田綜合種養(yǎng)試點縣,通過建立高質量的基地和組織技術培訓與觀摩活動,帶動了稻蝦共作模式的應用,稻蝦種養(yǎng)面積穩(wěn)步擴大。

2 效益分析

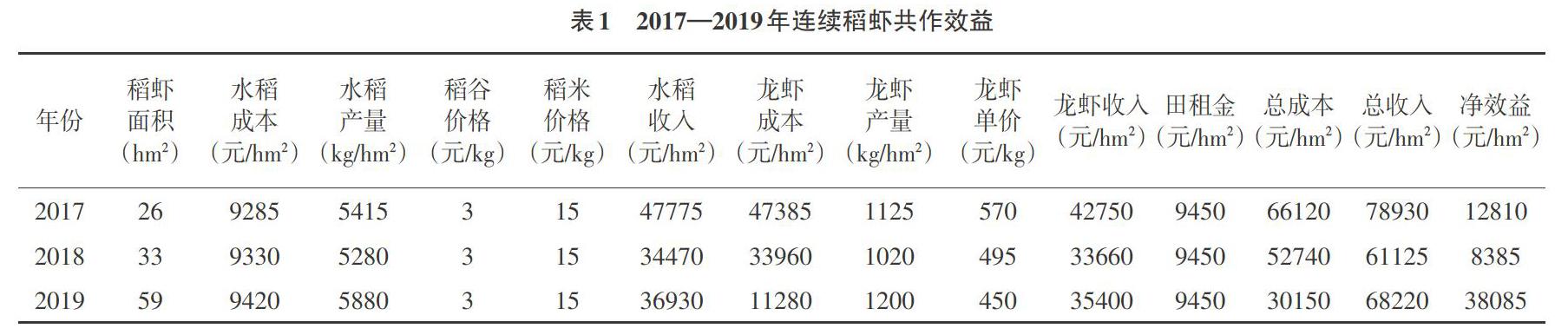

2.1 不同年份的成本及效益 2017年調查稻蝦共作面積26hm2,2018年33hm2,2019年59hm2。據(jù)調查分析(表1、表2),稻蝦共作的生產(chǎn)效益均比稻麥周年生產(chǎn)效益高。2017年稻蝦共作總收入78930元/hm2,總成本66120元/hm2,凈效益12810元/hm2,比全市稻麥周年增加7530元/hm2;2018年稻蝦共作總收入61125元/hm2,總成本52740元/hm2,凈效益8385元/ hm2,比全市稻麥周年增加6180元/hm2;2019年稻蝦共作總收入68220元/hm2,總成本30150元/hm2,凈效益38085元/hm2,比全市稻麥周年增加35760元/hm2。2017年稻蝦共作總收入最高,主要是因為第1年龍蝦銷售價格高,蝦稻米銷量好;2017年稻蝦共作總成本最高,主要是因為第1年成本投入較大,成本含環(huán)形溝、防逃網(wǎng)、外圍網(wǎng)、電站、水泵、蝦苗、龍蝦捕撈網(wǎng)等;2019年稻蝦共作凈效益最高,主要得益于連續(xù)稻蝦共作后,第3年成本下降、基本設施投入大幅下降、蝦苗來自于自有蝦塘、經(jīng)營主體技術提高、龍蝦產(chǎn)量增加等。

2.2 不同地點的成本及效益 選取4個不同地點的稻蝦共作模式開展調查,因管理方法、經(jīng)營水平等差異,近3年連續(xù)稻蝦共作不同地點生產(chǎn)效益差異較大。由表3可知,4個調查地點總成本26040~82275元/hm2,總收入44895~99750元/hm2,純效益-1650~42315元/hm2。其中2017年連續(xù)稻蝦共作不同地點效益高的達到28200元/hm2,低的只有-360元/hm2,相差28560元/hm2;2018年連續(xù)稻蝦共作不同地點效益高的達23805元/hm2,低的-1650元/hm2,相差25455元,2017年和2018年均出現(xiàn)了虧本現(xiàn)象;2019年連續(xù)稻蝦共作不同地點的效益較為平均,均可達30000元/hm2以上,高的達42315元/hm2,低的33360元/hm2,差距縮小到8955元/hm2。

2.3 不同經(jīng)營主體的成本及效益 選取4個典型經(jīng)營主體的稻蝦共作模式,因管理方法、經(jīng)營水平等差異,2017—2019年連續(xù)稻蝦共作生產(chǎn)效益差異較大。由表4可知,興農(nóng)旺和西塘3年均有效益,平均效益分別達27600元/hm2和22920元/hm2,主要得益于技術掌握到位,龍蝦產(chǎn)量高,與常州瑞和泰等超市、公司、客戶的訂單合作等,同時有“轎巷”蝦稻米品牌,實現(xiàn)了稻米的品牌銷售,蝦稻米平均售價16~20元/kg,是大面積水稻價格(2.7元/kg)的5.9~7.4 倍[3];宏偉效益相對較差,前2年連續(xù)虧損,主要是由于產(chǎn)出的稻米價格較低,僅售價7元/kg,沒有實現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價,同時龍蝦產(chǎn)量低;2018年社渚也出現(xiàn)了虧損,主要是由于龍蝦發(fā)病率高,導致收入大幅下降。

3 存在問題

3.1 政策扶持力度不夠 稻蝦綜合種養(yǎng)基礎設施需開挖環(huán)形溝、配套田間道路、加高田埂、拉電(水泵),購置防逃設施、種苗、飼料、藥、龍蝦捕撈網(wǎng)等物資,部分丘陵山區(qū)水資源缺乏,缺乏先進的優(yōu)質稻蝦米加工機器設備,一次性投入成本較大,缺乏財政扶持。

3.2 產(chǎn)品銷路不暢 近年來,各地稻蝦綜合種養(yǎng)模式發(fā)展迅猛,少數(shù)農(nóng)戶盲目擴大規(guī)模,龍蝦產(chǎn)量大但售價不穩(wěn)定,部分產(chǎn)品沒有固定市場和客戶,短期內(nèi)銷售難度大,成品蝦還存在長途運輸保鮮問題,導致部分經(jīng)營主體生產(chǎn)效益不明顯,甚至出現(xiàn)虧本現(xiàn)象。

3.3 技術掌握不全面 稻蝦綜合種養(yǎng)需同時掌握種植和養(yǎng)殖技術,單一的生產(chǎn)技術水平均較高,但缺乏種養(yǎng)結合技術復合型人才,技術服務跟不上,影響產(chǎn)量和收益。例如:開溝比例過大、老龍蝦塘自留蝦苗比較多、沒有形成一套科學的技術規(guī)范等。

3.4 品牌優(yōu)勢不突出 稻蝦綜合種養(yǎng)品牌少,優(yōu)勢不明顯,在第4屆江蘇好大米評比中,沒有獲得江蘇十佳稻田綜合種養(yǎng)大米,品牌打不響,競爭力不強。再加上沒有實行優(yōu)質優(yōu)價政策,部分大米售價等同于普通大米,蝦稻米優(yōu)質優(yōu)價無法體現(xiàn),導致經(jīng)濟效益無法提升。

4 對策建議

4.1 強化科學規(guī)劃 充分發(fā)揮政府規(guī)劃引導作用。因地制宜,根據(jù)當?shù)刭Y源稟賦特點,圍繞市場需求,引導農(nóng)戶適度發(fā)展稻田綜合種養(yǎng),防止盲目擴大,導致市場“賣難”現(xiàn)象;引導農(nóng)戶發(fā)展多種形式的稻田綜合種養(yǎng)模式,如:稻鴨共作、稻蟹共作、稻蛙共作等;堅持先試后推的原則,在試驗示范成功并積累一定經(jīng)驗的基礎上,逐步擴大發(fā)展規(guī)模;充分利用微博、電視、報紙、QQ、微信等媒體平臺,加強典型宣傳,營造良好氛圍。

4.2 加大政策扶持 稻田種養(yǎng)結合模式涉及挖渠開溝、設施建設、苗種購置等,前期資金投入遠高于傳統(tǒng)大田作物生產(chǎn),因此要制定相應的政策和必要的資金投入保障機制;開展適度規(guī)模經(jīng)營,在穩(wěn)定現(xiàn)有補貼的基礎上,加大公共財政向種養(yǎng)大戶、合作社、家庭農(nóng)場等規(guī)模經(jīng)營者傾斜,對設施設備等方面給予一定的扶持,并對引進本地的實用稻田綜合種養(yǎng)技術或人才給予政策支持;完善農(nóng)業(yè)支持保護政策,對發(fā)展稻田綜合種養(yǎng)的農(nóng)戶給予貸款和農(nóng)業(yè)保險支持。

4.3 加強技術指導 充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)科研、推廣等部門的優(yōu)勢,開展協(xié)作攻關,積極開展稻田綜合種養(yǎng)試驗研究,制定稻田綜合種養(yǎng)技術規(guī)程和地方標準。定期組織大專院校專家、教授、專業(yè)技術人員開展實地技術培訓、現(xiàn)場觀摩、遠程培訓等多種形式的技術指導服務活動,促進全市稻田綜合種養(yǎng)技術水平不斷提高,讓從事稻田綜合種養(yǎng)的經(jīng)營主體充分掌握種養(yǎng)技術,培育既懂種植又懂養(yǎng)殖的復合型技術人才,減少生產(chǎn)風險,提高生產(chǎn)效益。

4.4 完善營銷模式 探索有效聯(lián)結種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)營模式,培育覆蓋“產(chǎn)、供、加、銷”的聯(lián)合體。加強品牌培育,力求培育出1~2個在江蘇省叫得響的稻田綜合種養(yǎng)產(chǎn)品品牌,提升品牌影響力和知名度,以品牌提效益。同時,加強市場信息服務,有條件的情況下建立龍蝦銷售市場,積極推進農(nóng)超對接、“互聯(lián)網(wǎng)+稻米”等銷售模式,實現(xiàn)線上線下齊頭并進,確保優(yōu)質稻米優(yōu)價出售,最終實現(xiàn)全市稻田綜合種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)化融合發(fā)展[4]。

參考文獻

[1]回良玉.“四項堅持”保障中國糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給[J].中國農(nóng)業(yè)信息,2009(6):4-5.

[2]王強盛,韋琮,薄雨心,等.稻田綜合種養(yǎng)技術的綠色效應與發(fā)展途徑[J].中國稻米,2019,25(3):11-14.

[3]劉云飛,孫敬東.稻田綜合種養(yǎng)典型模式比較分析及配套關鍵技術[J].北方水稻,2018(5):53-55.

[4]毛虎根,仲嘉,歐婷.常熟市稻田綜合種養(yǎng)現(xiàn)狀及今后發(fā)展探討[J].上海農(nóng)業(yè)科技,2019(2):20-21.

(責編:徐世紅)