財政分權、金融分權對城市化發展的作用研究

齊昕 王炳峰

[摘 要]基于城市化發展演進的視角,采用我國30省份的面板數據,分別研究處于城市化中低水平階段和較高水平階段的省份,財政分權、金融分權對其城市化發展的作用機理與現實關系。結果表明,處于城市化不同發展階段時,財政分權與金融分權對城市化的影響各異。在中低水平的城市化階段,財政分權和金融顯性集權能夠提升城市化水平,且兩種分權形式之間存在交互作用;在較高水平的城市化階段,財政分權和金融隱性分權會提升城市化水平,但兩種分權形式之間不存在交互作用。從全國范圍來看,財政分權對于城市化發展的作用在東北和西部地區主要為負,金融顯性集權對城市化發展的影響并無地區性的分布規律,金融隱性分權的貢獻在中西部地區顯著為正,且發生比例較高。因此,未來發展新型城鎮化應按照各城市發展的現狀,合理地布局與協調金融分權、財政分權與城市化之間的關系與數量結構。

[關鍵詞]財政分權;金融分權;作用機理;影響效應

[中圖分類號]F120.4 [文獻標識碼]A [文章編號]1671-8372(2020)03-0009-08

Abstract:Based on the perspective of urbanization evolution, the panel data of 30 provinces in China were used to study the functional mechanism and realistic relationship between fiscal decentralization and financial decentralization on urbanization development in the middle and low level stage of urbanization and the relatively high level stage respectively. The results show that at different stages of development, fiscal decentralization and financial decentralization have different influence on urbanization. In the middle and low level urbanization stage, fiscal decentralization and financial explicit centralization can improve the urbanization level, and there is an interaction between the two forms of decentralization; in the relatively high level urbanization stage, fiscal decentralization and financial implicit financial decentralization can improve the urbanization level, but there is no interaction between the two forms of decentralization. Nationwide, the effect of fiscal decentralization on urbanization development is mainly negative in northeast and western regions; the influence of explicit financial centralization on urbanization development has no regional distribution rule, and the contribution of implicit financial decentralization is significantly positive in central and western regions, and with a high proportion. Therefore, the development of new urbanization in the future should be based on the status quo of each citys development, and rationally distribute and coordinate the relationship and quantitative structure between financial decentralization, fiscal decentralization and urbanization.

Key words:fiscal decentralization; financial decentralization; mechanism of action; impact effect

一、引言及文獻綜述

經濟分權以財政分權為主體、金融分權為輔助,作為改革開放后推進中國特色經濟演進的重要因素之一,經濟分權對中國城市化的快速發展產生了不可取代的深刻影響[1]。在城市化進程中,財政分權和金融分權分別對代表“城”的“公共部分”和代表“市”的“私人部分”的形成與發展產生主要影響。財政分權與金融分權的有效配合,能夠通過合理地協調并分配權責,調動公共產品和金融資源在城市化各領域之間有效地配置,從而協調城市運行過程中出現的各類非均衡性矛盾,實現在“城”“市”“城市化”三個維度均衡且可持續的發展,從而提升城市化的發展質量。故檢驗金融分權和財政分權對現階段城市化過程的作用效果,挖掘推進未來新型城鎮化高效發展的財政動力、金融動力以及二者的合力具有重要的理論和現實意義。

在中國經濟發展過程中,政府始終是推進城市化進程的主要動力。政府的財政能力主要在城市基礎設施建設與公共服務配給、城市土地開發與利用、城市就業安置,以及城市的社會福利增進等維度影響著城市化進程;政府及經濟主體的金融能力則主要在城市的產業發展、市場建設、經濟運行等維度影響著城市化進程。隨著財政體系和金融體系的成熟化,中央政府和地方政府之間、地方政府與地方企業之間因現實所需出現了分權,這成為影響城市化進程的速度、質量以及結構的重要因素。具體而言,在財政分權方面,各級政府之間的財政分權推進了城市化的基礎設施和公共服務建設、鄉鎮企業發展、市場機制建立、改革試驗的發生和效仿,以及外商直接投資的流入[2];與此同時,分稅制改革和晉升錦標賽的刺激產生的負面作用也在一定程度上扭曲了城市土地、資金、勞動力以及公共產品配置的市場價格,影響了城市化包容發展與均衡發展的效率,導致部分經濟主體難以以城市居民的身份融入城市化的進程和享受城市化的福利。相關研究發現,財政分權程度越高、地方政府間競爭越激烈,人口城市化滯后于空間城市化的現象就越嚴重,從而越偏離新型城鎮化以人為本的發展內涵[3]。從地區分布來看,財政分權更能夠提升資源依賴性更高地區的城市化水平,而相對阻礙了市場化程度更高地區的城市化水平提升[4]。并且財政在科學、教育、基礎建設和醫療衛生等方面的支出能夠促進城市化發展,社會保障支出在一定程度上抑制城市化發展[5]。在金融分權方面,伴隨著城市化和工業化的不斷深入,計劃經濟體制向社會主義市場經濟體制轉型,地方金融發展迅速,并主要表現為地方性金融機構與金融市場的快速發展、金融民營化趨勢的日益明顯、區域金融風險的逐步顯現,以及地方金融管理的初步形成。特別是地方政府通過直接或間接金融控制,緩解由財政分權所產生的資金貸款矛盾,影響了城市化進程中經濟主體對于金融資源的配置決策[5],導致部分領域因金融資源的非均衡分布而出現非均衡發展的趨勢,從而降低了城市化發展的經濟均衡性效率。在現實中,財政分權和金融分權難以獨立發揮作用,而是相互配合、相互影響,分別形成了“自上而下”的有限且穩定的計劃性制度安排,以及“自下而上”的迅速且靈活的調節性制度安排,對城市化進程發揮了相異的作用效力,故關注二者的交互作用對于提升城市化發展效率至關重要[6]。

國內外學者對于財政分權與金融分權進行了一系列研究。在國外研究方面,以Tiebout為代表的第一代財政聯邦理論,闡述了多層次政府對于社會產品供給的決策,比單一中央政府更有效[7]。基于這一理論,國外研究偏重于分權理論的體系構架。國內研究則主要集中于兩大方面:首先,在財政分權、金融分權與經濟增長三者之間的關系方面,鄭力璇、王耀東基于信貸視角,探究財政分權和金融分權的關系,發現財政分權對金融分權有顯著的促進作用,且存在空間和時間差異[8]。其次,在財政分權對城市化進程的影響方面,李伶俐等運用省級面板數據,對比分析了中國東、中、西三部分的財政分權、城鎮化和城鄉收入差距的關系[9],王能、李萬明實證檢驗了三者之間的動態關系,發現財政分權和城鎮化都顯著影響了城鄉收入差距,但作用方向截然相反且作用期限各異[10]。綜上所述,以往的研究成果較多地研究了財政分權,而較少將財政分權和金融分權結合起來,并且尚未將金融分權引入城市化的運行分析中;有關財政分權與城鎮化關系的研究,聚焦于測度財政分權對城鄉收入差距、地方財政支出結構、府際轉移支付等領域的影響,尚未涉及其對城市化各發展階段所產生的實際影響。故本文基于以往成果,著重研究財政分權、金融分權對城市化發展的作用機理以及現實發展效應。

二、財政分權、金融分權對城市化發展的作用機理

(一)財政分權與城市化運行

學術界對于財政分權的概念有著相對一致的觀點,認為它是指在中央和地方財政資源的分配過程中,地方政府被給予的稅收權力和支出責任范圍,以及被允許的自主決定預算支出的規模與結構。財政分權作為中央政府鼓勵國家經濟體系發展的重要手段,極大地激勵了地方政府自由選擇其所需要的政策類型和積極參與經濟和社會管理的能動性。地方政府擁有適度的財政分權能力,對于城市化發展至關重要。

城市化發展的重要推動力之一是政府公共決策,表現為各層級政府之間通過財政分權,“自上而下”地影響城市化發展。財政分權作用于城市化運行,主要表現為供給和配置以城市基礎設施、公共產品、社會福利、城市化土地為主要內容的“城經濟”的要素和資源。首先,財政分權通過決定政府支配能力的規模來影響“城經濟”的規模。也即財政分權影響著各級政府在城市中財力資金的支配能力、資源和要素的競爭能力,分權程度提高(降低),將擴大(減小)政府的支出規模,從而擴大(減小)“城經濟”規模和建設速度。適度合理的財政分權,能夠在一定程度上統籌協調“城經濟”各領域的建設規模和速度,使得城市化在“城”維度的發展能夠符合城市發展所需要的承載力和功能定位,也即城市土地、基礎設施、公共服務供給和功能能夠保障城市化的可持續運行;反之,過度的財政分權則在一定程度上會使地方政府因承擔超出自身能力范圍的公共產品供給責任,而引致本級財政支出不斷地增強對于預算外資金的依賴,并且因缺少較好的監管和控制而降低公共物品的供給效率,減緩城市化進程。其次,財政分權通過決定政府支出的結構來影響“城經濟”結構。主要表現為在城市化進程中,隨著財政分權程度的變化,政府會通過調整對于各類城市的基礎設施、科教文衛建設的財政支出比重,從而不斷地協調相應領域的數量結構。適度合理的財政分權,能夠根據不同地區基礎設施和公共產品的需求層次變化,及其城市化所處階段的各異性,來調整資金和資源的配置與公共產品的均等化程度,從而影響“城經濟”各領域均衡發展的質量。再次,新型城鎮化建設有賴于城市群和都市圈的一體化協調發展。地方政府之間的權利劃分尺度和資源競爭強度,能夠通過協調各城市基礎設施建設和公共服務的配給,協同規劃城市間城鄉結合地帶的土地利用和土地市場流轉,促進城市群“城經濟”的協調發展。

(二)金融分權與城市化運行

相比于財政分權,金融分權在學術界的研究成果相對較少,并且對其概念尚未達成共識。沿用洪正等的定義,金融分權指為推動一國或地方的經濟長期增長,在各層級政府之間以及政府與市場之間,對金融資源配置權、金融發展與創新權、金融監管和控制進行的一系列顯性及隱性的制度安排[11]。

城市化發展的另一個重要推動力是市場決策,表現為各層級市場主體通過金融分權,“自下而上”地影響城市化發展,如運用貸款、建設基金以及其他金融產品,組織并配合經濟主體進行城市各領域的開發和建設,供給和配置以城市、市場、產業部門、資金體系等為主要內容的“市經濟”要素和資源。適度且多樣化的金融分權,既能夠反映城市建設中經濟主體之間的和諧關系,也能夠調節深度層次城市化的一系列矛盾。首先,調節城市市場擴張和投資資金供給之間的矛盾。金融分權及其資金配給,能夠通過給予非公益性的中小微企業、人力資本和技術資本充分的發展資金,促進“市經濟”的產品更新換代和產業結構升級,增強資金運用的乘數作用,提升城市市場的張力和市場潛能。其次,調節城市化進程中農業剩余勞動力轉移與其職業轉移支持資金之間的矛盾。通過為農村轉移勞動力提供基礎性的創業資金、提高技能的社會培訓資金、就業的扶持基金,以及市場建設和服務等方面的優惠貸款,促進農村勞動力的職業和生活方式的雙向“農轉非”,進而提升人口城市化向社會城市化的過渡速度。再次,調節由金融資源分布非均衡引致的城市產業和市場非均衡發展的矛盾。通過合理布局城市內部的大型銀行型和非銀行型金融機構、正規的金融服務在中心商務區和周邊區域之間的分布,以及全國范圍內金融機構和網點的配置,形成資金由中西部向東部地區流動的格局,促進城市范圍和全國范圍內“市經濟”的均衡發展。

(三)財政分權、金融分權與城市化運行

財政分權與金融分權分別是影響城市化運行的政府力量和市場力量。財政分權和金融分權交互作用于“城經濟”和“市經濟”以及二者的共生領域“城市化經濟”,形成交互作用。其歷程主要分為三大階段。改革開放后到20世紀90年代初,我國釋放了大量的農業剩余勞動力,放寬了務工、經商、從事服務業的農民進城的限制,城市化進程進入加速階段。這一時期,財政逐步分權,企業讓利,地方政府權力開始增強,支持了各地方的“城”建設和對農村勞動力的初步容納;與此同時,國家專業銀行和股份制銀行開始成立,非銀行金融體系初步形成,金融高度分權,金融體系在地方政府的領導下,通過支出信貸的方式影響著“市”的初步發展。分稅制改革后至21世紀初,城市化過程持續加速。中央政府對地方政府要求稅收返還的同時下移責任,從而使得地方政府處于財權和事權不匹配的狀態,激增了日益旺盛的基礎設施建設需求與狹窄且不平衡的建設資金融資供給之間的矛盾;與此同時,銀行與非銀行金融機構的惡性關聯形成了泡沫經濟,增加了金融市場的風險,國有銀行總行上收分支機構的融資權利,并加強對地方金融行為的監管,促進了金融再次集權,于是地方政府通過扶持地方性金融機構獲得融資服務的方式,來彌補信貸資金不能滿足基礎設施大規模多樣化需求的城市化缺口。21世紀至今,城市化快速發展,但現實中仍然存在著土地是否有效利用,轉移的農業剩余勞動力是否能夠實現充分就業,城市化集約度和集聚度是否適度,中心城市與周邊中小城鎮是否形成了高效互動關系,村鎮合并是否增進了社會福利,農業剩余勞動力是否得到了包容性接納等大量深層次問題亟待解決。在這一時期,地方財政缺口增大,土地財政盛行,形成了明顯的預算內收入集權和預算外收入分權的非均衡格局;與此同時,地方政府壯大了地方性金融,為達到中央經濟增長的目標要求,形成了金融顯性集權和隱性分權并存的格局。由此,綜合性地調節財政分權和金融分權的交互關系,使之形成在各級政府和金融機構之間、各級政府體系內部,以及各級金融體系內部相互制約均衡的發展趨勢,合理地協調由地方政府財政分權帶來的城市化經濟增長與金融隱性分權共同引致的土地財政和政府債務風險,能夠從整合城市間政府力量和市場力量的雙重角度,促進城市化在“城”“市”“城市化”三維度的協調、包容發展。

如圖1所示,財政分權和金融分權分別產生財政動力和金融動力。財政分權主要通過作用于城市基礎設施、公共產品和土地方面的建設,影響城經濟,而金融分權主要通過作用于城市市場、產業、資金等方面,影響市經濟,與此同時,二者對于城經濟和市經濟也可能產生交互作用,并以這三種作用形式為渠道,影響城市化經濟的發展。因此,只有合理地組合地方政府的財權和事權,合理地分配中央顯性集權和地方隱性分權,才能提升財政分權和金融分權的組合效率,規避城市化進程中所可能產生的風險,推進城市化的深度發展。

三、研究假設與理論模型構建

(一)基本研究假設

財政分權和金融分權是決定城市化狀態的核心變量,并且在城市化處于不同的發展階段時,財政分權和金融分權所發揮的作用各異。為方便進一步分析,我們做出如下三個假設:首先,在低水平城市化發展階段,財政分權和金融顯性集權都會提升城市化水平,并且財政分權的作用大于金融分權的作用。其次,在中等水平城市化發展階段,財政分權與金融分權的交互作用較小。再次,在高水平城市化階段,財政分權和金融顯性集權不會對城鎮化產生顯著的影響,金融隱性分權會促進城市化發展。

(二)理論模型構建

1.城市化發展的階段劃分

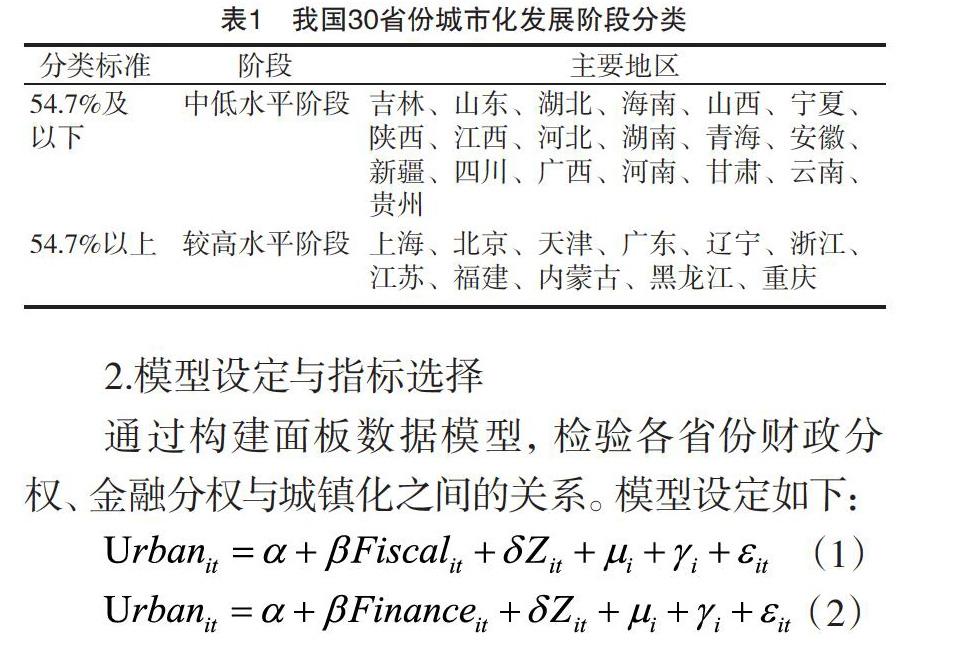

由諾瑟姆曲線可知,按照城市化率的不同,城市化運行分為發生階段、發展階段和成熟階段。為研究便利,本文首先選取2008—2017年我國30省份城市化的平均水平作為臨界值(54.7%),對各省份平均城市化率進行劃分,將居于臨界值之下(上)的省份劃分為處于中低(較高)城市化水平階段,具體結果如表1所示。

2.模型設定與指標選擇

通過構建面板數據模型,檢驗各省份財政分權、金融分權與城鎮化之間的關系。模型設定如下:

其中,表示省份,表示年份,表示不同地區產生的個體固定效應,表示不同年份產生的時間固定效應,為隨機擾動項。為省份第年的城市化率,和分別為省份第年的財政分權和金融分權指標,為一系列的控制變量。

根據前文分析和以往研究成果,選擇各省份的年城市化率為被解釋變量,財政分權和金融分權為解釋變量,產業結構、城鄉收入差距和基礎設施建設為控制變量。在財政分權方面,權衡了以往研究成果中財政收入分權、財政支出分權、財政自主度等指標選擇的優劣性,選擇地方財政自主度作為衡量指標,該指標具有時間和空間上的有效性,在政府預算外財政支出無法衡量的現實狀況下,具有較高的可信性。在金融分權方面,已有研究成果將中央和地方金融機構的相對發展作為選擇衡量指標的基本依據,并將國有銀行和地方性金融機構作為央地金融系統運作的實際執行者,本文采用五大行總資產增長率來表示金融顯性集權,選擇地方性金融機構從業人數和所有金融機構從業人數的比值表示金融隱性分權。具體指標選取及其測度方法如表2所示。

四、實證研究與結果分析

2008—2017年我國30省份的面板數據主要來源于歷年的中國統計年鑒、各省統計年鑒、各省金融運行報告以及國家統計局網站。通過整理并計算得到時間段內財政分權、金融顯性集權和金融隱性分權的具體變量值,其中海南省因2017年五大行總資產增長率和金融機構從業人數的數據缺失,故采用各年的均值替代金融顯性集權和金融隱性分權。相關檢驗與測度均借助于STATA15.0軟件完成。

(一)模型檢驗

1.描述性統計檢驗

相關變量的描述性統計檢驗結果如表3所示。

2.模型設定檢驗

首先,對面板數據運用ADF方法進行單位根檢驗,結果拒絕了零假設,并且結果在1%水平下顯著,故各指標變量的時間序列平穩。在此基礎上進行協整檢驗,經測度,面板數據的殘差為10.0662,并且完全顯著,證明變量數據之間存在長期的均衡關系。最后,對數據進行Hausman效應檢驗,結果顯示伴隨概率為0,拒絕隨機效應的原假設,故應該采用固定效應模型進行估計。相關模型設定的檢驗結果如表4所示。

3.不同城市化發展階段的實證研究結果

根據前文所述,將樣本單元按照中低城市化水平和較高城市化水平分為兩組,采用雙向固定效應模型,并在模型中依次引入財政分權、金融顯性集權和金融隱性分權變量,通過分步回歸法來檢驗三者與城市化發展之間的作用關系,并對可能存在的交互作用進行實證檢驗。結果如表5和表6所示。

如表5所示,模型1、模型2、模型3分別對應引入財政分權指標、金融顯性集權指標、金融隱性分權指標的結果,模型4為在驗證交互作用之前對引入交互項條件的檢驗,只有財政分權和金融顯性集權滿足引入交互項的條件,模型5研究了這兩者的交互作用是否存在。結果顯示,在中低城市化水平的樣本單元中,財政分權對城市化率具有顯著的正影響,為0.073,金融顯性集權和金融隱性分權對樣本城市分別發揮0.03個單位的正影響和0.01個單位的負影響,說明在城市化發展的中前期階段,政府財政和金融顯性集權發揮的作用更大。金融顯性集權和財政分權均對城市化作用顯著,滿足引入交互項的條件。為避免交互項產生的多重共線性問題,對財政分權和金融顯性集權指標進行中心化處理。結果顯示,財政分權系數的大小、方向和顯著性基本保持不變,金融顯性集權的系數卻不再顯著,兩者的交互項對城鎮化也并沒有顯著的作用。這說明,財政分權通過激發地方政府建設城市的積極性,帶動資本、勞動、技術等生產要素向城鎮大規模聚集,從而實現城市化經濟領域的傾向性發展;而金融顯性集權是中央政府為預防發生地方層面的金融風險采取的制度安排,兩者的作用對象與范圍并不存在實質上的重疊,即金融顯性集權保證但不促進或抑制財政分權對于城市化發展的正向作用。實證結果證明了研究假設。在控制變量組,產業結構對于城市化發揮負面作用,這表明一方面低城市化水平的地區第二、三產業仍以勞動密集型為主,總量增長而質量欠缺,無法有效地發揮現代產業集聚對于農村勞動力轉移的拉動作用,另一方面鄉鎮企業的快速發展為農村剩余勞動力提供了大量的就業機會,使農民可以就地就業,甚至會推動城鎮邊緣人口離城返鄉就業。城鄉收入差距對于城市化的作用不顯著,是因為在城市化水平低的階段,城鎮和農村的收入差距相對較小,尚不足以推動農村人口向城鎮轉移。基礎設施建設對于城市化的作用不顯著,主要由于基礎設施建設的提前性和收益的錯后性。

表6中的模型6、模型7、模型8分別對應引入財政分權指標、金融顯性集權指標、金融隱性分權指標的結果。表6中的財政分權、金融顯性集權、金融隱性分權兩兩之間皆不滿足引入交互項的條件,故不存在交互作用。結果顯示,在較高城市化水平的地理單元組別中,財政分權和城市化發展不存在顯著的相關關系,說明處于高城市化水平的地區已經或逐步進入城市化速度增長緩慢的區間,城市化發展目標基本實現了由注重速度向關注質量的轉變,因此政府會相對減少對于基礎設施的財政支出,轉而增加對于教育、衛生、醫療、社會保障等公共服務均等化方面的財政支出。在這一組別中,金融顯性集權與城市化也不存在顯著的相關關系,說明出于防范金融風險考量的金融集權在一定程度上不再發揮作用;與之相對,金融隱性分權顯著地推進了城市化發展,說明隨著金融市場的不斷完善,金融資源有取代財政資源成為推動城市化建設強勁動力的趨勢,提高金融分權程度會擴大地方政府對于金融資源利用的自主決定權,能夠將其投入相應的發展領域從而提升城市化的水平。控制變量組的結果略有不同,產業結構的轉型升級、城鄉收入差距的激勵、以及基礎設施的成熟完善,對城市化水平較高的城市發展均產生了正向的推進作用。上述結果驗證了財政分權和金融分權在城市化不同的發展階段中效應各異的假說。

4.區劃分析結果

進一步將30個樣本省份分為東部、中部、西部以及東北地區。四大區域分別包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南,山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南,四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、廣西、內蒙古,遼寧、吉林、黑龍江。區劃分析結果如表7所示。

由表7可知,在對城市化發展的影響上,財政分權在遼寧、吉林、湖北顯著為正,在內蒙古、黑龍江、浙江、四川、貴州、云南、青海、新疆顯著為負;在金融顯性集權方面,北京、河北、吉林、廣東顯著為負,山西、浙江、海南、四川顯著為正;在金融隱性分權方面,天津、吉林、江蘇、浙江、福建、江西、湖北、廣西、海南、四川、貴州、甘肅的貢獻顯著為正,上海、山東的貢獻顯著為負。由此可見,財政分權對于城市化發展的作用在東北和西部地區主要為負,說明政府的財權以及資金配給對于城市化發展的滿足性相對較弱。金融隱性分權的貢獻在中西部地區顯著為正且發生比例較高,說明隨著財政分權作用的弱化,金融力量正成長為推進城市化發展的重要經濟力量,與此同時也說明這些地區的金融資源配給薄弱,將直接影響其城市化的深度發展。金融顯性集權在全國大多數地區對于城市化發展的作用為負,且不顯著,說明由中央銀行領導的國有銀行體系對于城市化發展的推進作用正在被日益成長的多樣化地方性金融機構所取代。

五、結語

綜上可知,在城市化發展的不同階段,財政分權和金融分權對于城市化發展發揮的作用各異。在城市化的中低水平階段,財政分權和金融顯性集權能夠提升城市化水平發展,兩者之間存在交互作用。財政分權通過調動地方政府發展城市的積極性,來帶動城市化的快速發展,金融顯性集權通過防范地方金融風險的發生,來保障城市化的穩定發展。在城市化的較高水平階段,財政分權和金融顯性集權不會對城市化產生顯著的影響,金融隱性分權則會提升城市化水平。從全國范圍來看,財政分權對于城市化發展的作用在東北和西部地區主要為負,說明財政分權促進城市群化發展具有較強的地域性;金融顯性集權對城市化發展的影響并無地區性的分布規律,金融隱性分權的貢獻在中西部地區顯著為正,且發生比例較高。

通過上述結論,結合發展實際,我們不難發現,在進一步推動我國新型城鎮化進程的實踐中,分權制度安排要踐行總體一致和地方差異的施策模式,確保因地制宜地安排分權制度。也即處于城市化發展不同階段的地區,應因地制宜地采用不同的財政分權、金融分權以及二者的組合機制來調節城市化的發展過程由低水平向高水平邁進。在中低水平城市化的地區,要適度擴大財政分權與金融顯性集權。在財政領域將財政權力進一步下放到地方政府,綜合考慮我國的中央-地方關系,進行合理的事權責任劃分,適度地提高地方政府的財政分享比例以緩解地方財政收支矛盾,建立財權與事權相匹配的財政分權體系。在金融領域要堅持金融集權以保證不發生金融系統風險,把重點放在完善金融體系上,規范各級政府的金融管理職能,建立科學合理的中央-地方金融監管體系。在高水平城市化的地區,要適度擴大金融隱性分權。可以考慮在保持金融集權的基礎上進行適當的金融權力下放,推進城市化領域的金融分權改革,探索中國特色的金融分權創新模式,確保金融資源能夠真正地融入新一輪的城鎮化建設中。在這一過程中,要嚴格規范地方政府和地方性金融機構的金融尋租行為,建立規范化的制度保障。在東北地區和西部地區,雖然財政分權對于城市化發展的作用暫時為負,但從長期看來,在城市化水平提升后,財政分權的作用將轉化為正。與此同時,金融顯性集權和金融隱性分權在東北和中部地區推進城市化發展的概率相對較高。在城市化運行過程中,可以運用金融顯性集權和金融隱性分權來提升東北和西部地區的城市化水平,在城市化質量發展到一定程度之后,再加大財政分權的力度。

陳寶東,鄧曉蘭.財政分權、金融分權與地方政府債務增長[J].財政研究,2017(5):38-52.

程宇丹,龔六堂.財政分權下的政府債務與經濟增長[J].世界經濟,2015(11):3-28.

儲德銀,韓一多,張同斌,何鵬飛.中國式分權與公共服務供給效率:線性抑或倒“U”[J].經濟學,2018(3):1259-1288.

鄧曉蘭,劉若鴻,許晏君.經濟分權、地方政府競爭與城市全要素生產率[J].財政研究,2019(4):23-41.

丁騁騁,傅勇.地方政府行為、財政—金融關聯與中國宏觀經濟波動—基于中國式分權背景的分析[J].經濟社會體制比較,2012(6):87-97.

傅勇,李良松.金融分權影響經濟增長和通脹嗎—對中國式分權的一個補充討論[J].財貿經濟,2017(3):5-20.

Tiebout C M. A pure theory of local expenditures[J]. Journal of Political Economy, 1956, 64: 416-424.

鄭力璇,王耀東.財政分權對金融分權的影響—基于信貸的視角[J].經濟問題,2018(8):12-20.

李伶俐,谷小菁,王定祥.財政分權、城市化與城鄉收入差距[J].農業技術經濟,2013(12):4-14.

王能,李萬明.財政分權、城市化與城鄉收入差距動態關系實證分析[J].農業經濟問題,2016(9):32-110.

洪正,胡勇鋒.中國式金融分權[J].經濟學,2017(2):545-576.

[責任編輯 張桂霞]