閱讀西安城墻

安黎

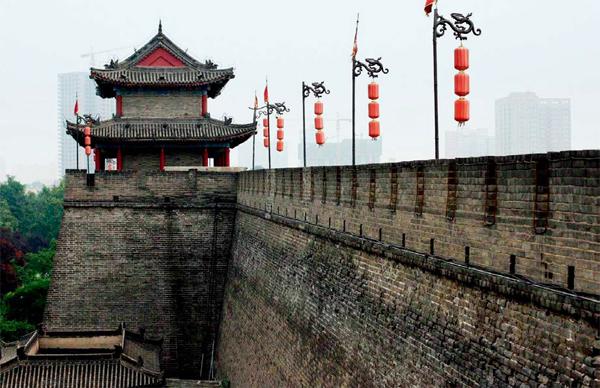

西安城墻

西安的城墻,在我的眼里,猶如一本厚重的紙張泛黃的線裝古書,唯有抱有一顆虔敬之心,仔細地打量,反復地閱讀,才能洞察它的心跡,破譯它的意蘊。

城門是封面,磚塊是字詞。一行行的字詞,排列有序,疊加著,延伸著,裝訂成冊,將一個千年古都內向的性格和飽經滄桑的過往,悉數予以外露和儲藏。

作為家居城外的居民,因上下班的需要,幾乎每天我都要與城墻朝夕親近,甚至閑來無事時,我還會沿著城墻的外圍漫無目的地閑逛;或坐在城墻根下,不預設主題地一邊曬太陽一邊打盹兒。摸一摸墻磚,發幾聲感慨,讓紊亂的思緒像隨意游蕩的云絮,穿梭于古今,撩撥于城垛。墻縫里,螞蟻在養兒育女;城樓上,飛燕在筑巢嬉戲;護城河中,懶洋洋的游魚與心不在焉的鴨子形影不離,似乎執意要和鴨子比試泳技;樹蔭下,有人在踢腿,有人在讀報,也有小狗在厲聲吠叫。

一座規模巨大的城郭,被這道城墻嚴絲合縫地圍系和護佑了600余年,的確堪稱奇跡。城墻,最初是一個城市堅固的盔甲,在兵荒馬亂的年代,抵擋著箭矢的狂妄,更抵擋著野心家企圖將城池像一塊肥肉那樣一口吞咽的野心。現在,城墻則是一座城市年輪的標記,為城市的發展做證,為城市的精神塑形。

無數的人來了又去了,無數的人去了又來了。貫通城里城外的門洞,將城外的氣息傳入城內,將城內的訊息輸出城外,并忍受著來往車輪的碾壓,寬諒著各等鞋腳的踩踏。我步前人的后塵,后人亦步我的后塵。腳步覆蓋著腳步,今日驅逐著昨日,時光像一把盡職盡責的板刷,將多少哭笑擦拭得了無痕跡。晨夕間,太陽仿佛喝醉那般,其輕浮又略顯頑皮的斜光,宛若撒歡的動物,在門洞里擺尾揚蹄。晨曦是歡喜的,帶著牛犢的莽撞,在門洞里蹦跳;暮色是疲憊的,帶著老牛的拖沓,在門洞里緩慢而過。

一塊塊平凡的磚塊,年歲大了,就成了稀世的文物。磚塊各就各位,擁抱在一起,生死與共,永不分離,既孕育出堅不可摧的意志,又呈現出巍峨壯闊的氣勢。冬去春來,日升月隱,南來北往的狂風,像犀利的鞭子,將墻縫冒出的一茬茬蒿草抽打得形容枯槁,卻無法移動磚塊的位置;肆無忌憚的暴雨,像蠻橫的子彈將城墻的面孔射擊得斑駁陸離,卻無法撼動城墻的根基。

城墻是堅硬的,又是柔軟的,是思維的雕像,亦是心靈的密語。閱讀城墻,我讀出了高大與渺小的辯證關系,讀出了對立與統一的邏輯脈絡。磚是小的,城墻是大的。沒有磚之小,就沒有城墻之大;城墻的構筑,源于對外界的恐懼,其功能在于阻隔和防御。但門洞是對城墻初衷的背叛,其指向是開通和連接。城墻就這樣在一合一開中,將開放與封閉之間相互依存又相互抵觸的哲學命題,予以了形象化地演示。它在勸諭世人:身可以安守城內,心不能坐擁墻中,目光則更應越過高墻,遙望遠方,極目天下。