溫針灸治療面神經炎的臨床療效及對肌電圖指標的影響

韋宏照,李 碧

(新疆兵團第四師醫院,新疆 伊寧835000)

面神經炎又稱為面神經麻痹、面癱,主要由支配面部肌肉的面神經中風引起,以面部肌肉運動障礙為特征,嚴重影響患者的正常生活[1]。西醫多采用營養神經、抗病毒、改善微循環等藥物治療,但存在病情易反復、不良反應多的缺點。中醫治療該病以針灸療法為主。溫針灸的熱性刺激作用可促進血液循環,加快水腫吸收,有利于面神經功能恢復[2],但目前關于溫針灸治療面神經炎的相關研究較少。本研究觀察溫針灸治療面神經炎的臨床效果及對肌電圖指標的影響,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2018年1月至2019年12月新疆兵團第四師醫院收治的64例面神經炎患者,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組32例。對照組男19例,女13例;年齡21~68歲,平均(43.27±6.54)歲;病程1~7 d,平均(4.53±1.24)d。觀察組男18例,女14例;年齡19~70歲,平均(43.58±6.31)歲;病程1~8 d,平均(4.62±1.35)d。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 符合《中國特發性面神經麻痹診治指南》中相關診斷標準:急性起病,通常3 d左右達到高峰;單側周圍性面癱,伴或不伴耳后疼痛、舌前味覺減退、聽覺過敏、淚液或唾液分泌異常;排除繼發原因導致的面神經麻痹[3]。

1.3 納入標準 ①符合上述診斷標準。②單側發病。③年齡18~70歲。④患者簽署知情同意書。⑤對本研究治療無相關禁忌證。

1.4 排除標準 ①感染性多發性神經根炎、腦外傷等其他疾病引起的面神經炎。②合并嚴重肝、腎功能障礙。③合并心腦血管疾病、糖尿病。④中樞性面癱。⑤妊娠期和哺乳期女性。

2 治療方法

兩組患者均予以飲食指導,囑咐飲食宜清淡,注意休息,同時給予內科常規藥物治療1周。

2.1 對照組 給予內科常規藥物治療1周后采用針刺治療。取太陽、下關、陽白、合谷、地倉、頰車、牽正為主穴;人中溝斜加水溝穴,頦唇溝斜加承漿穴,鼻唇溝變淺加迎香穴,抬眉困難加攢竹穴。面部均取患側穴位,合谷穴取健側穴位。采用0.30 mm×40 mm毫針進行常規針刺,施以平補平瀉手法,留針30 min。

2.2 觀察組 給予內科常規藥物治療1周后采用溫針灸治療。針刺治療與對照組相同,施以平補平瀉手法,得氣后取艾絨放置于針柄上點燃施灸,每次選擇3~4個穴位,每次灸2壯,操作時間為30 min。在溫針灸過程中,將圓形紙片放置于穴位區皮膚周圍防止艾灰脫落燙傷皮膚。

兩組患者均以10 d為1個療程,3個療程后評估療效。

3 療效觀察

3.1 觀察指標及療效評定標準 ①臨床療效。采用House-Brackmann(H-B)面神經功能評價分級系統評定療效,顯效:治療后H-B分級較治療前提高2級以上或面神經功能恢復正常;有效:H-B分級較治療前提高1級;無效:H-B分級較治療前提高不到1級。②動作電位潛伏期、波幅指標。采用高速肌電圖誘發電位儀(丹麥丹迪公司,KEYPOINT 9033A07)檢測兩組患者治療前后動作電位潛伏期、波幅指標。

3.2 統計學方法 采用SPSS 20.0統計軟件分析數據。計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗;計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

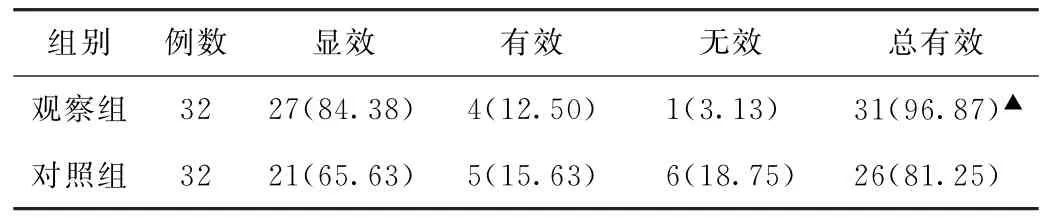

(1)臨床療效比較 治療后,觀察組總有效率為96.87%(31/32),高于對照組的81.25%(26/32),差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組面神經炎患者臨床療效比較[例(%)]

(2)肌電圖指標變化 治療前,兩組肌電圖指標比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組潛伏期較治療前縮短,波幅高于治療前,差異均有統計學意義(P<0.05);觀察組潛伏期明顯短于對照組,波幅高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組面神經炎患者治療前后肌電圖指標比較(±s)

表2 兩組面神經炎患者治療前后肌電圖指標比較(±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

波幅(μV)治療前 治療后觀察組 32 5.59±0.47 3.81±0.35△▲ 0.53±0.21 1.18±0.29△▲對照組 32 5.52±0.43 4.79±0.52△ 0.55±0.19 0.85±0.24△組別 例數潛伏期(ms)治療前 治療后

4 討論

面神經炎是面神經受損導致面肌癱瘓的一種神經缺損癥狀,面神經通路較長,其中任何一處面神經運動神經元受損,均可導致面神經麻痹,目前認為該病主要由感染、腦卒中、腫瘤、外傷、炎癥免疫等因素引起[4]。面神經炎通常急性發病,若治療不及時可遺留不同程度的后遺癥,嚴重影響患者身心健康,常規藥物治療主要以控制炎癥水腫、改善局部血液循環、減少神經受壓、促進神經功能恢復為原則,但實踐證明常規藥物治療面神經炎的效果有限,容易引起其他不良反應。中醫將面神經炎歸于“口僻”“口眼斜”等范疇,其病因病機為衛外不固,脈絡空虛,風寒之邪侵襲脈絡,致氣血受阻,筋脈遲緩不收,經氣瘀滯,故以溫通經絡、祛風散寒、活血行氣為治療原則[5]。

針刺療法是治療面神經炎的有效方法,通過針刺相應穴位能夠發揮疏通經絡、祛邪外出、調和氣血的功效,但常規針刺取得的效果有限。研究發現,針刺結合艾灸的溫熱療法,能夠發揮溫通經絡、祛風散寒的功效,可用于治療面神經炎[6]。本研究在穴位上分別選擇局部穴位和遠端穴位,其中太陽穴通絡解表止痛,清肝明目;牽正穴祛風清熱,通經活絡;頰車穴祛風清熱,疏風通絡;地倉穴活血化瘀,舒筋活絡。同時根據患者頦唇斜、抬眉困難等癥狀予以配穴,可促進患者癥狀改善。遠端穴位主要選擇合谷穴,該穴是治療面口疾病的要穴,具有疏通經絡、祛風解表、活血行氣的功效[7]。

近年來溫針灸在面神經炎的治療上取得了顯著療效,有助于提高面神經炎的治療效果[6-9]。齊琳婧等[10]研究發現溫針灸有助于提高患者面肌肌電圖及面神經功能恢復。肌電圖檢查是判斷面神經炎療效及預后的客觀方法,面神經炎發生后,脫髓鞘改變在肌電圖檢查中表現為潛伏期延長,軸突損害表現為波幅降低。本研究結果顯示,觀察組總有效率高于對照組,表明溫針灸治療面神經炎療效確切;治療后,觀察組動作電位潛伏期明顯短于對照組,波幅高于對照組,表明溫針灸有助于縮短動作電位潛伏期、增加動作電位波幅,有利于面神經功能的恢復。

綜上所述,采用溫針灸治療面神經炎能夠有效提高治療效果,改善肌電圖指標,值得臨床推廣應用。但本研究也存在樣本量小、觀察時間短等問題,今后還須進一步深入分析,研究溫針灸的作用機制,為臨床治療提供更多的參考依據。