關節鏡輔助技術在Pilon骨折治療中的應用效果※

王 斌,麥彩園

(1.廣東省佛山市三水區人民醫院,廣東 佛山528100;2.廣東省婦幼保健院,廣東 廣州511400)

Pilon骨折是臨床常見的一種骨折類型,主要由于交通意外、墜落傷、摔傷等原因引起,需要進行手術治療[1]。本研究探討在Pilon骨折治療中使用關節鏡輔助技術的臨床效果,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2018年8月至2019年8月佛山市三水區人民醫院收治的60例Pilon骨折患者,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組30例。對照組男14例,女16例;年齡18~70歲,平均(43.91±10.62)歲。觀察組男17例,女13例;年齡18~70歲,平均(43.26±10.13)歲。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 納入標準 ①病史:有外傷史,為新鮮骨折。②受傷機制:脛骨遠端脛距關節面受暴力所致,伴軟組織損傷。③臨床表現:踝關節周圍腫脹、壓痛、畸形、功能障礙,有軟組織損傷,不伴開放性傷口。④影像學檢查:脛骨遠端粉碎骨折,累及關節面,伴或不伴有腓骨骨折。⑤患者均簽署知情同意書

1.3 排除標準 ①不符合上述診斷標準患者。②年齡<18歲或>70歲。③妊娠期及哺乳期患者。④患肢合并跟骨骨折患者。⑤骨折為開放性骨折、病理性骨折、二次骨折或陳舊性骨折患者。⑥軟組織損傷輕微或無軟組織損傷患者。⑦患肢已發生骨筋膜室綜合征患者。⑧合并嚴重心血管疾病、精神疾病、內分泌及肝腎功能明顯異常的患者。⑨合并嚴重脊髓損傷,以及局部有嚴重神經、血管損傷或其他部位有較嚴重損傷的患者。

2 治療方法

2.1 對照組 采用傳統切開復位內固定術。首先進行脛骨前內側或外側切口,使患者脛骨骨折端顯露,利用X線片透視患者的脛骨遠端關節,并使用螺絲釘或鋼板固定骨折端。對于脛腓聯合分離的患者,還需使用皮質螺釘進行3層固定。術后處理:術后抬高患肢,彈力繃帶包扎,術后第2日開始足趾主動功能鍛煉,術后第3日可在醫師指導下進行踝關節不負重功能鍛煉,鍛煉無具體時間要求,患者根據自身情況進行。術后4周復查,根據骨折愈合情況開始部分負重逐漸過渡至完全負重。

2.2 觀察組 采用關節鏡下切開復位內固定術。首先是腓骨長度的恢復,在關節鏡監測下重建脛骨遠端關節面,脛骨干骺端植骨,脛骨內側或前側支持鋼板固定,脛骨固定完成后可以借助關節鏡檢查螺釘是否進入踝關節間隙,必要時可在鏡下對關節面軟骨缺損部分進行微骨折處理及修復踝關節周圍損傷的韌帶結構,然后沖洗、縫合,視情況放置引流管。術后處理同對照組。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①切口長度、手術時間、術中出血量及骨折臨床愈合時間。骨折愈合時間標準:同普通骨折愈合標準,包括骨折在功能上和影像學表現上的愈合[2]。②患肢功能恢復情況。評價標準:參照1993年TORNETTA P提出的Pilon骨折預后功能評價標準[3]。主要從術后踝關節活動是否疼痛、踝關節活動范圍和下肢力線恢復情況評價Pilon骨折術后情況,結果評定為優、良、中、差4個等級[4],優良率=(優+良)例數/總例數×100%。③影像學評價(X線及CT)。參照1965年BURWELL H W和CHARNLEY A D提出的Pilon骨折復位后的放射學評價標準[5]。解剖復位:無內、外踝向內、外側移位,無成角移位,內、外踝縱向移位小于1 mm,后側碎片向近側移位小于2 mm,無距骨移位;一般復位:無內、外踝向內、外側移位,無成角移位,外踝向后移位2~5 mm,后側碎片向近側移位2~5 mm,無距骨移位;較差復位:內、外踝向內、外側移位,外踝向后移位大于5 mm或后踝移位大于5 mm,距骨移位。復位較好=(解剖復位+一般復位)例數/總例數×100%。④并發癥發生情況。并發癥包括創面不能愈合、切口感染、關節退行性變、嚴重的踝關節積液、骨折畸形愈合、骨折延遲愈合或不愈合、關節僵硬等。

3.2 統計學方法 采用SPSS 19.0統計軟件分析數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

3.3 結果

(1)患肢功能情況比較 觀察組患肢功能優良率為73.33%(22/30),高于對照組的13.33%(4/30),差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組Pilon骨折患者患肢功能情況比較(例)

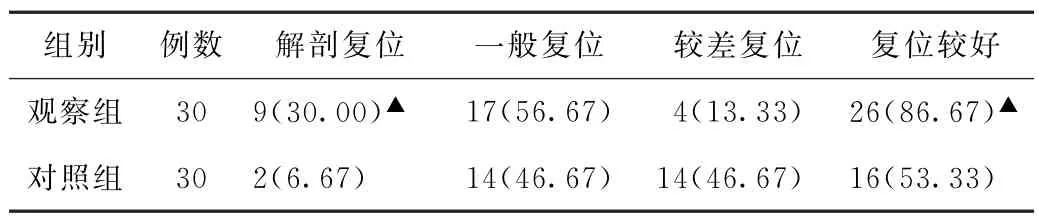

(2)影像學評價比較 觀察組解剖復位、復位較好情況優于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組Pilon骨折患者影像學評價比較[例(%)]

(3)并發癥發生率比較 觀察組并發癥發生率為3.33%(1/30),低于對照組的20.00%(6/30),差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組Pilon骨折患者并發癥發生率比較(例)

(4)手術時間、術中出血量、切口長度、愈合時間比較 觀察組手術時間、愈合時間、切口長度均短于對照組,術中出血量少于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組Pilon骨折患者手術時間、術中出血量、切口長度、愈合時間比較(±s)

表4 兩組Pilon骨折患者手術時間、術中出血量、切口長度、愈合時間比較(±s)

注:與對照組比較,▲P<0.05。

組別 例數 手術時間(min)術中出血量(mL)切口長度(cm) 愈合時間(月)觀察組 30 35.67±3.71▲ 60.84±13.26▲ 2.07±0.46▲ 3.83±0.73▲對照組 30 46.03±3.88 101.37±20.61 6.72±1.84 6.84±1.72

4 討論

Pilon骨折定義為脛骨遠端1/3波及關節面的骨折,約占下肢骨折的1%、脛骨骨折的3%~10%,75%~85%的Pilon骨折合并腓骨下端骨折[6]。在早期治療中,由于可供選擇的內固定材料較少和人們對其軟組織損傷的嚴重程度認識不足,保守治療和手術治療的效果均不理想。關節鏡技術是Pilon骨折治療的重要輔助手段,對于簡單的關節內骨折,如Ruedi-Allgower分型I型、Ⅱ型或AO分型B1型、B2型、C1型、C2型,可以在關節鏡下撬撥達到理想復位[7]。而對于復雜的關節內骨折,如Ruedi-Allgower分型Ⅲ型或AO分型B3型、C3型,雖然在關節鏡下撬撥不能達到理想復位,常須行骨折部位有限切開才能復位,但關節鏡在清除關節內游離物和了解軟組織損傷方面仍有獨特的作用[8]。因此,在關節鏡的輔助下,臨床治療效果較好。另外,常規手術切口較大,會對其他組織產生影響,而關節鏡輔助技術切口較小,并發癥少。本研究結果表明,觀察組手術時間、愈合時間、切口長度均短于對照組,術中出血量少于對照組,影像學評價、患肢功能改善情況優于對照組,并發癥發生率低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。本研究結果與王深榮、陳明升等[9-10]關于關節鏡技術在Pilon骨折治療中的應用研究結果一致。

綜上所述,在Pilon骨折治療中使用關節鏡輔助技術,可以縮短手術時間和愈合時間,手術切口較小,且術中出血量較少,患肢功能恢復和影像學評價較好,并能降低并發癥發生率,安全性較高,具有較好的臨床應用價值。