黃連溫膽湯聯合中醫護理干預治療糖尿病足的臨床觀察

李 芳

(山西省中西醫結合醫院,山西 太原030013)

糖尿病足是因糖尿病神經病變引起下肢血管動脈硬化所引起的足部潰瘍,主要病因有神經病變、缺血及感染[1]。糖尿病足病程較長,截肢率及死亡率較高,以綜合治療與預防為主,應積極治療以避免病情惡化。中醫藥治療糖尿病足能改善患者患肢的血液循環,緩解下肢血管阻塞,減少缺血性與感染性病變[2]。中醫認為,糖尿病足是因消渴日久,經脈瘀阻,血行不暢,加之熱毒血瘀、氣陰兩虛,從而形成脈痹脫疽。針對該病病機,可給予具有健運脾胃、清熱解毒、活血化瘀功效的黃連溫膽湯治療,有標本兼治的效果。本研究探討黃連溫膽湯聯合中醫護理干預治療糖尿病足的臨床療效,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年6月至2019年9月在山西省中西醫結合醫院治療的68例糖尿病足患者,根據不同治療方法將其分為對照組和研究組,每組34例。對照組男18例,女16例;年齡65~85歲,平均(70.23±3.97)歲;糖尿病病程2~10年,平均(5.93±1.12)年。研究組男20例,女14例;年齡63~82歲,平均(69.88±3.68)歲;糖尿病病程2~8年,平均(5.87±0.99)年。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經山西省中西醫結合醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 納入標準 ①西醫診斷標準:符合《中國糖尿病足診治指南》中相關診斷標準,臨床表現為肢端發涼、足部潰瘍、雙足襪套樣麻木、皮膚瘙癢等[1]。②中醫診斷標準:符合《糖尿病足中醫診療標準》中熱毒熾盛型糖尿病足的診斷標準,癥見肢端壞疽,肉腐糜爛,灼熱腫痛,瘡面有膿性滲出,色紫黑,伴有高熱,神昏,口渴多飲;舌紫暗,苔黃燥,脈細數[3]。③空腹血糖>7.0 mmol/L。④患者簽署知情同意書。

1.3 排除標準 ①精神性疾病者。②合并其他急性重癥疾病者。③意識障礙或老年癡呆者。

2 治療方法

2.1 對照組 給予常規治療與護理干預。治療措施:給予胰島素注射液(上海第一生化藥業有限公司,國藥準字H31022009)控制血糖,每日肌內注射2 m L;對足部潰瘍進行清創,清除壞死組織,用0.9%氯化鈉注射液沖洗;做細菌培養和藥敏試驗,選用敏感抗生素進行抗感染治療;將血塞通注射液(云南植物藥業有限公司,國藥準字Z53020135)200 mg加入0.9%氯化鈉注射液150 m L中,靜脈滴注,每日1次。護理措施:定期檢測患者血糖、血壓水平,對疼痛患者給予鎮痛處理;定時清除足部壞死組織,密切觀察創口愈合情況;向患者講解糖尿病足的相關知識,疏導其不良情緒。治療6周。

2.2 研究組 在對照組干預基礎上給予黃連溫膽湯口服和中醫護理干預。黃連溫膽湯處方:法半夏、黃連片、竹茹、枳實各10 g,陳皮15 g,茯苓8 g,生姜、甘草片各5 g。每日1劑,水煎,早晚各服1次。中醫護理:①飲食護理。囑患者飲食應定時、定量,禁止暴飲暴食,避免食用高糖、高熱量食物。若患者足部潰瘍或組織壞死程度較重,應攝入適量蛋白質,以提高營養水平,有利于創面修復。另外,還可食用豌豆、山藥、葫蘆及苦瓜等降糖止渴類食物。②情志護理。加強與患者的溝通,了解其心理狀態,消除其焦慮、恐懼等不良情緒。③康復訓練。首先,指導患者將患肢抬高45°,保持2 min,以促進血液回流,然后垂足于床邊靜坐5 min,再進行屈伸運動和踝足部旋轉,每個動作做10次。其次,指導患者進行甩腿訓練,將一只腳墊高2 cm,另一只腳前后甩動,手扶椅子靠背,重復10次后換腳,反復練習30 min。對于足部創傷嚴重或腫脹嚴重的患者,以散步為主,避免劇烈運動。④穴位按摩。按摩涌泉,左右手交叉進行,每日10 min。此外,還可進行下肢推拿,即醫護人員雙手從患者大腿內側根部不斷向下推,直至到達腳踝,再從足部向上推至大腿根部,每次5 min。治療6周。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①臨床療效。②踝肱指數(ABI)。采用多普勒血流探測儀(日本林電氣有限公司,Smartdop 45型)檢測患者踝部脛后動脈或脛前動脈及肱動脈的收縮壓,并計算其比值,即為ABI。ABI正常值≥0.9,若ABI<0.9,則存在肢體血管病變。

3.2 療效評定標準 參考《糖尿病足中醫診療標準》擬定[3]。治愈:治療后,患者足部創面完全愈合,足背血流通暢;顯效:治療后,患者足部創面愈合面積≥80%,足背血流明顯改善;有效:治療后,患者足部創面愈合面積為40%~80%,足背血液循環有所改善;無效:治療后,患者足部創面無明顯改善,患肢血流動力指標異常。總有效率=(治愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。

3.3 統計學方法 采用SPSS 20.0統計軟件分析數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料用例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

3.4 結果

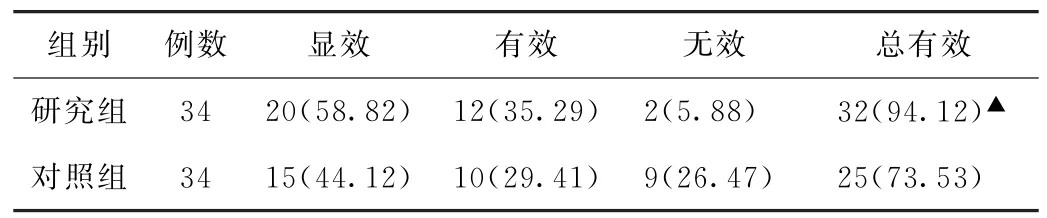

(1)臨床療效比較 研究組總有效率為94.12%(32/34),高于對照組的73.53%(25/34),差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組糖尿病足患者臨床療效比較[例(%)]

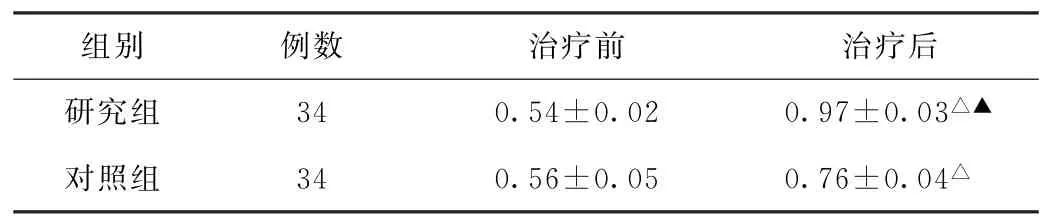

(2)ABI比較 治療前,兩組ABI比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組ABI均較治療前升高,且研究組ABI高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組糖尿病足患者治療前后踝肱指數比較(±s)

表2 兩組糖尿病足患者治療前后踝肱指數比較(±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后研究組 34 0.54±0.02 0.97±0.03△▲對照組 34 0.56±0.05 0.76±0.04△

4 討論

西醫認為,糖尿病足發病與糖尿病神經病變有關,機體血糖升高造成血流動力學異常,進而發生動脈硬化,引起下肢血管小動脈閉塞,使末梢神經感覺障礙,皮膚微血管發生病變。由于患者下肢供血不足或感覺異常,可能會出現足部潰爛、疼痛及感染癥狀,影響患肢的肌肉和骨骼,最終導致截肢甚至死亡。臨床主要采用藥物對癥治療,通過控制血糖、抗感染、擴血管,給予患者營養支持,加強臨床護理,促進患肢潰瘍愈合。

糖尿病足屬于中醫“脫疽”范疇,由血脈瘀阻、熱毒蘊結及外感濕熱所致,治療時以通脈化瘀、清熱解毒、活血化瘀為主[4]。研究顯示,采用黃連溫膽湯治療糖尿病足能夠改善患者下肢血流動力學,臨床療效確切[5]。黃連溫膽湯方中,黃連清熱解毒,法半夏、陳皮燥濕化痰。現代藥理學研究表明,黃連能激活脂蛋白酶,抑制血液中血小板凝聚[6-7];半夏、陳皮可促進三酰甘油水解,有助于降低血液和血脂黏稠度,避免形成血栓[8-10]。竹茹、甘草、枳實具有理氣化瘀、活血通絡的功效,其中竹茹能調節機體循環系統與免疫能力[11];甘草可擴張血管,加速血液流動[12-13];枳實可抑制微血管病變及山梨醇旁路代謝,減少山梨醇對血管內皮細胞的損傷,阻止腎小球基底膜、神經鞘膜等部位沉積,緩解周圍神經病變[14]。茯苓有寧心安神、清熱利水的功效,還有抗菌的作用[15]。諸藥共用,共奏清熱燥濕、理氣化瘀、和胃健脾的功效。另外,情志護理能改善患者的負性情緒,提高其治療信心。穴位按摩、康復訓練可以刺激局部肌肉,擴張足部血管,改善血液微循環,緩解患者的臨床癥狀[16-17]。

本研究結果顯示,治療后,研究組總有效率高于對照組(P<0.05),與何朋芝等[5]研究結果一致;研究組ABI高于對照組(P<0.05),這是由于黃連溫膽湯具有調節血液循環、增強胰島素抵抗的作用,有利于保護胰島細胞,增加葡萄糖轉運。黃連所含的黃連多糖、小檗堿等成分可降血糖、擴血管、抗血栓及抗菌抗炎,能避免長期使用抗生素引起的耐藥性,保證抗菌消炎的效果,更好地緩解患肢血壓,降低ABI[18]。

綜上所述,在西醫常規治療基礎上給予黃連溫膽湯聯合中醫護理干預治療糖尿病足患者,可有效改善患者的臨床癥狀,降低ABI,值得臨床推廣應用。