溫脾散穴位敷貼聯合理中復元方對脾虛痰瘀型慢性萎縮性胃炎患者的臨床療效

李奇英

【摘要】目的:分析溫脾散穴位敷貼聯合理中復元方對脾虛痰瘀型慢性萎縮性胃炎患者的臨床療效。方法:本文所選90例脾虛痰瘀型慢性萎縮性胃炎患者均為我院2019年3月至2020年4月所收治,經隨機數字表法將其分成兩組,對照組與實驗組各45例;對照組接受常規西藥治療,實驗組則在常規西藥治療的同時,聯合應用溫脾散穴位敷貼、理中復元方治療;觀察比較臨床療效。結果:與對照組相比,實驗組的臨床總有效率明顯提高(P<0.05)。與治療前相比,對照組、實驗組治療后的中醫證候積分均明顯下降(P<0.05);而且實驗組治療后的中醫證候積分明顯低于對照組(P<0.05)。結論:聯合應用溫脾散穴位敷貼聯合理中復元方來治療脾虛痰瘀型慢性萎縮性胃炎患者,能讓臨床療效明顯提高,對其臨床癥狀進行顯著改善,具有臨床推廣價值。

【關鍵詞】溫脾散;穴位敷貼;理中復元方;脾虛痰瘀型;慢性萎縮性胃炎

【中圖分類號】R259 【文獻標識碼】A 【DOI】10.12332/j.issn.2095-6525.2020.12.066

慢性萎縮性胃炎為臨床中發生率較高的一種消化系統疾病,其病理改變主要表現為黏膜基層增厚、胃黏膜變薄、胃黏膜腺體和上皮數目減少、萎縮等[1]。臨床研究結果顯示,慢性萎縮性胃炎的發生與十二指腸反流、藥物、幽門螺旋桿菌感染等密切相關[2]。在治療慢性萎縮性胃炎患者時,西醫治療首先是對患者進行飲食指導,告知其飲食應規律,多進食新鮮的水果和蔬菜,保證優質蛋白的攝入,飲食應該低鹽、清淡的食物為主,不能進食油炸、熏烤、腌制等食物,或者少食。藥物主要為抗感染藥物、胃黏膜保護劑、質子泵抑制劑等,雖然能對臨床癥狀進行暫時緩解,然而臨床療效卻較差[3]。在中醫研究逐漸深入的過程中,中醫藥開始廣泛應用于臨床中,在對慢性疾病患者進行治療時,中醫治療具有比較顯著的優勢,其療效也得到了廣泛認可和肯定,而在對慢性萎縮性胃炎患者進行治療時,中西醫結合療法已成為了一種新的治療途徑[4]。中醫學將慢性萎縮性胃炎納入到“嘈雜”、“胃痞”、“胃脘痛”等范疇,主要是因為脾胃虛弱、情志不遂、飲食不節而引起氣血郁滯、痰瘀蘊結;或者久病而導致脾氣虛弱、痰瘀交阻[5]。我院聯合應用溫脾散穴位敷貼聯合理中復元方來治療脾虛痰瘀型慢性萎縮性胃炎患者,取得了令人滿意的療效,具體情況如下。

1 一般資料與方法

1.1 一般資料

本文所選90例脾虛痰瘀型慢性萎縮性胃炎患者均為我院2019年3月至2020年4月所收治。納入標準:簽署知情同意書;滿足慢性萎縮性胃炎的西醫診斷標準[6];中醫辨證分型為脾虛痰瘀型[7];幽門螺桿菌檢查轉陰或者呈陰性;入組前1周并沒有接受同類藥物治療。排除標準:精神病患者;皮膚無法配合穴位敷貼治療或者皮膚過敏;妊娠期、哺乳期女性;嚴重原發性血液、肺、腎、肝、心系統疾病;疑似惡性病變或高級別上皮瘤變;上消化道出血;胃十二指腸潰瘍。經隨機數字表法將90例患者分成兩組,對照組與實驗組各45例。對照組中,24例男性,21例女性;其病程為1-7年,平均為(3.96±1.41)年;其年齡為24-61歲,平均為(39.84±2.75)歲。實驗組中,26例男性,19例女性;其病程為1-9年,平均為(3.75±1.33)年;其年齡為27-63歲,平均為(39.65±2.87)歲。兩組的各項資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。本次研究經我院倫理協會研究批準同意。

1.2方法

對照組接受常規西藥治療:給予奧美拉唑口服,每天1次,每次20mg;給予枸櫞酸鉍

鉀口服,每天3次,每次0.3g;給予阿莫西林口服,每天3次,每次0.5g;給予甲硝唑口服,每天3次,每次0.4g。

實驗組則在常規西藥治療的同時,聯合應用溫脾散穴位敷貼、理中復元方治療:①溫脾散穴位敷貼治療:溫脾散的藥方組成為:制香附、小茴香、廣木香各12g,葫蘆巴、藿香、蒼術各9g,干姜6g。首先將以上中藥材研磨成散劑,將適量的陳醋加入到散劑中藥材,通過調和讓其成為膏體,確保能在敷貼材料上有效固定而不會掉落,每塊敷貼材料上的膏體用量為3g,加強患者及其家屬的解釋工作,讓其能積極配合。協助患者保持正坐位,穴位附近皮膚應選擇濃度為75%的酒精棉球消毒處理,在酒精充分揮發后,在敷貼材料上涂抹適量的外用藥,選擇膏藥紙在正中有效固定,然后在雙側足三里、雙側胃俞、中脘有效敷貼,每一穴位所選擇的膏體厚度、直徑分別為0.3cm、2cm,其干重為3g。之后則將SW-61A系列微波治療儀打開,在機器完成預熱和自檢后,功率設置為15W,將微波輻射器與以上學位對準,每一穴位均進行5分鐘照射。②理中復元方治療:理中復元方的藥方組成為:白花蛇舌草30g,淮山藥、丹參各18g,炒白芍12g,炙刺猬皮、廣郁金、枳殼、法半夏、炒白術、生黃芪各9g,柴胡6g。用水煎熬,每天1劑,取汁200ml,早晚各溫服1次。兩組患者均接受為期6個月時間的治療。

1.3觀察指標

(1)對臨床療效進行觀察,具體判斷標準為[8]:體征、癥狀基本消失,與治療前相比中醫證候積分減少幅度≥95%則判斷為治愈;體征、癥狀顯著改善,與治療前相比中醫證候積分減少幅度<95%、≥70%則判斷為顯效;體征、癥狀有一定緩解,與治療前相比中醫證候積分減少幅度<70%、≥30%則判斷為有效;體征、癥狀無明顯變化,中醫證候積分降低幅度不足30%,或者增加則判斷為無效。(2)對中醫證候積分變化情況進行觀察,根據《胃腸疾病中醫癥狀評分表》來評分[9],主要癥狀包括反酸嘈雜、食欲不振、心煩易怒、胃脘脹痛、脹滿,具體分為0分(無)、2分(輕)、4分(中)、6分(重);次要癥狀包括脈弦細、面色不華、口苦口干、倦怠乏力,具體分為0分(無)、1分(輕)、2分(中)、3分(重)。

1.4統計學分析

運用SPSS21.0軟件做統計學處理,計數資料以(%)表示,進行x2檢驗,計量資料以(x±s)表示,進行t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1臨床療效觀察

與對照組相比,實驗組的臨床總有效率明顯提高(P<0.05);如表1。

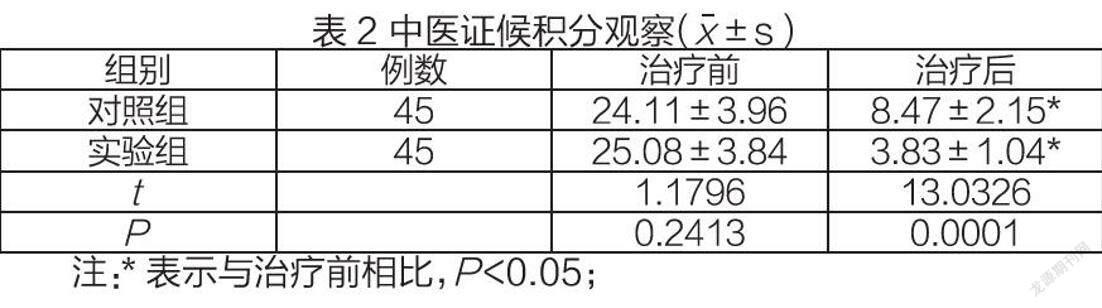

2.2中醫證候積分觀察

與治療前相比,對照組、實驗組治療后的中醫證候積分均明顯下降(P<0.05);而且實驗組治療后的中醫證候積分明顯低于對照組(P<0.05);具體如表2所示。

3 討論

慢性萎縮性胃炎患者的臨床表現主要為上腹部飽脹感、噯氣、食欲減退、胃脘部不適等,現階段有關慢性萎縮性胃炎的具體發病原因還并不清楚,西醫研究發現慢性萎縮性胃炎的發生與體質、精神狀態、遺傳、幽門螺桿菌感染等密切相關[10]。慢性萎縮性胃炎的病理改變主要為破壞胃黏膜屏障機制,出現慢性萎縮性炎癥,腸上皮細胞取代萎縮胃黏膜,出現腸化生,在炎癥逐漸發展的過程中,可能出現細胞異型增生或癌變。常規西醫對慢性萎縮性胃炎患者進行治療,常用藥物主要為質子泵抑制劑、抗感染藥物等,雖然能對臨床癥狀進行一定改善,然而遠期療效較差[11]。所以采用科學的治療方法,讓慢性萎縮性胃炎的臨床療效提高,依然是現階段臨床關注的熱點問題之一。

中醫研究認為,慢性萎縮性胃炎屬于“嘈雜”、“胃痞”、“胃脘痛”等范疇,胃降則和、脾升則健,而慢性萎縮性胃炎的病機與情志失暢、素體虧虛、飲食勞倦、感受外邪等密切相關,各種因素引起氣機升降失調,脾胃失和,積滯化熱,水濕內停[12]。慢性萎縮性胃炎的病位在胃,與脾臟、肝臟密切相關,而脾虛痰瘀型則是最常見的類型,所以在實際的臨床中應堅持活血化痰、益氣健脾的攻補兼施原則。溫脾散藥方中的藿香和蒼術具有健脾化濕的效果,而制香附、廣木香則具有行氣止痛的作用;干姜、葫蘆巴、小茴香具有散寒止痛的作用,中焦得衡,溫運相合,與內服方配合具有補而不滯,助中陽健運的作用;足三里是足陽明胃經的下合穴、合穴,對該穴位進行敷貼具有補益脾胃、扶正祛邪、舒筋通絡的作用,是強壯保健的要穴;中脘穴是任脈循經所過之穴,是百會穴之腑會、胃經募穴,也是任脈、足陽明、少陽、手太陽交匯之處,對呃逆、嘔吐、腹脹、胃痛等癥候的療效比較顯著;胃俞穴是胃經腧穴,治療嘔吐、腹脹、胃脘痛等癥候的效果比較理想,胃俞、中脘配伍,是俞募相配,效果更加顯著。四個穴位遠近共治,具有健脾化瘀、理氣通絡的作用。

理中復元方中的黃芪為君藥,具有托毒生肌、健脾培元、健脾益氣的作用;山藥、炒白術、茯苓具有助君藥健脾的作用,而且具有祛痰濕的效果;枳殼、制半夏、柴胡升降結合,能讓中焦如衡、氣機得暢、中焦得平;刺猬皮、丹參、郁金具有行氣化瘀止痛的作用;上述藥物能補中有行;白花蛇舌草具有清熱解毒的作用,專治其標,避免痰瘀交阻郁久化熱;炒白芍具有酸甘化陰、緩急止痛的作用。本研究中,與對照組相比,實驗組的臨床總有效率明顯提高(P<0.05),中醫證候積分明顯降低。聯合應用溫脾散穴位敷貼聯合理中復元方能讓藥效快速透過腠理,循經絡至臟腑而到底病灶,在化瘀托毒生肌、益氣健脾化痰的前提下,配合三穴俞募,讓溫運脾經、通絡行氣的效果明顯增強。需要注意的是,慢性萎縮性胃炎的病程遷延難愈,而且愈后復發風險較高,所以加強患者的生活起居情志護理就顯得非常關鍵。在診療期間,應對患者情緒變化進行密切關注,進行有針對性的心理疏導,讓其保持樂觀開朗、心情舒暢;同時還應加強飲食指導,飲食應規律,不能暴飲暴食,不能進食肥甘厚味、生冷、辛辣醇酒。結合患者的病癥類型、體質類型選擇食物種類;另外還應注意生活起居,寒熱應合適,胃脘部應注意保暖工作,進行科學和合理的體育鍛煉,增強自身體質和抵抗力。

總之,聯合應用溫脾散穴位敷貼聯合理中復元方來治療脾虛痰瘀型慢性萎縮性胃炎患者,能讓臨床療效明顯提高,對其臨床癥狀進行顯著改善,具有臨床推廣價值。

參考文獻:

[1]許話. 異功散合活絡效靈丹治療脾虛血瘀型慢性萎縮性胃炎臨床觀察[J]. 光明中醫,2020,35(22):3575-3577.

[2]陳淑婉,羅廷威,蒙智揚,等. 加味半夏瀉心湯聯合三聯療法治療寒熱錯雜型幽門螺桿菌相關性萎縮性胃炎的療效[J]. 臨床醫學,2020,40(11):119-120.

[3]馬學慧,沈旦蕾,張征波,等. 扶正活萎湯治療氣虛絡瘀型慢性萎縮性胃炎臨床研究[J]. 南京中醫藥大學學報,2020,36(06):809-813.

[4]熊曉芳,張廣政,高霖,等. 清胃健脾法治療幽門螺桿菌陽性慢性萎縮性胃炎臨床研究[J]. 新中醫,2020,52(22):70-72.

[5]黃秀玲,屈銀宗,鄭莉,等. 疏肝理氣活血方治療慢性萎縮性胃炎的臨床研究[J]. 現代中醫藥,2020,40(06):80-85.

[6]曾微微,麥聯任,張玲,等. 健胃益脾湯治療慢性萎縮性胃炎療效及對患者胃蛋白酶原的影響[J]. 陜西中醫,2020,41(11):1548-1551.

[7]李春穎. 中醫藥治療慢性萎縮性胃炎的研究進展[J]. 臨床醫學研究與實踐,2020,5(31):192-193+196.

[8]謝亞君,羅熠,羅黎,等. 盤龍灸治療脾胃虛寒型慢性萎縮性胃炎的效果觀察[J]. 中醫藥導報,2020,26(14):88-91.

[9]程正. 慢性萎縮性胃炎的中醫治療進展研究[J]. 內蒙古中醫藥,2020,39(10):155-158.

[10]李麗萍,孫華,張暉敏. 中醫化濁解毒法對慢性萎縮性胃炎癌前病變患者胃液成分的影響[J]. 現代中西醫結合雜志,2020,29(30):3397-3400.

[11]劉洋,黃鶴,周毅. 沙參益萎湯治療萎縮性胃炎氣陰虛證臨床研究[J]. 中國中西醫結合消化雜志,2020,28(10):762-765.

[12]黃晨,黃雅慧. 簡化三仁湯治療慢性萎縮性胃炎療效觀察[J]. 江西中醫藥,2020,51(10):40-43.