智能農機的文獻計量研究現狀分析

趙嘉琦,高阿芳,張勇,李許多,范肅

(1.長春工業大學數學與統計學院,吉林長春 130012;2.長春工業大學國際教育學院,吉林長春 130012)

實現農業現代化、將先進的科學技術融入農業是提高農業生產的重要途徑。智能農機是現代農業的重要載體,也是實現農業現代化的必經之路和必備條件,但由于社會實際問題存在,部分農業生產依然依賴農民個體,其生產規模較小。曹萌等[1]認為由于生產經驗的缺乏,我國智能農機的發展呈現出科學性不足和收益低等問題。農業的現代化與科學的管理、經營及智能化的機械設備密不可分。謝錚輝等[2]認為人工智能技術已經成為農業轉型升級的核心驅動力量之一,具有人工智能的農機將有效助力科學的管理及農業生產經營。如何提高農業現代化、解放勞動力、實現農民增產增收,智能農機將行之有效地解決上述問題。

智能農機是一個集微機、機械、電氣等于一體的技術型集成品,涉及許多農業領域的先進技術。在智能化時代,發達國家圍繞智能農機展開了一系列的研究,我國也取得了較大發展。智能農機文獻綜述能總結前人研究的主題、方向、過程,給研究者提供寶貴的資料和經驗,使研究更加便捷和明確。同時,也可通過前人的研究成果,總結規律,預測未來的發展方向。本文運用文獻計量法及SATI 軟件,對國內智能農機方面的研究現狀進行了分析,以方便學者做更深層次的研究。

1 智能農機文獻研究分析

1.1 時間分析

智能農機論文發表年份圖見表1。從表1 可以看出,2014 年之前智能農機的研究寥寥無幾,2015 年之后智能農機的研究數量驟增,從2015 年的23 篇增加到2019 年的151 篇。

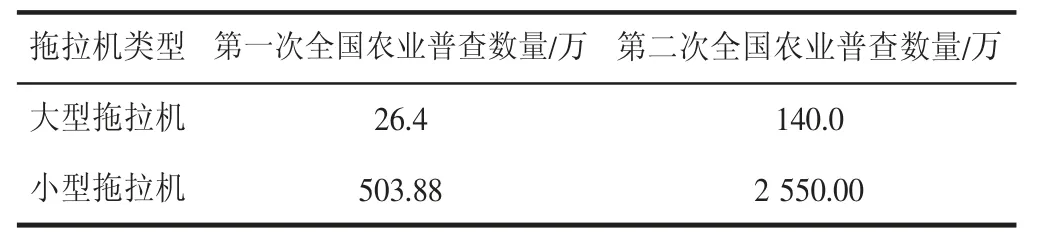

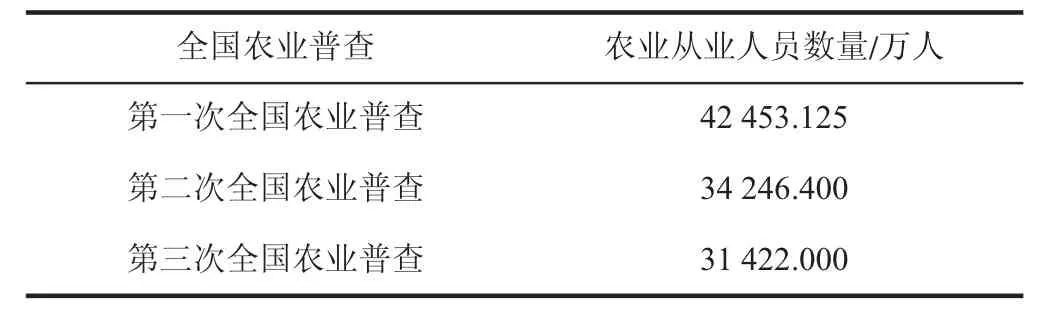

近年來我國的農業機械化裝配水平在逐步升高,從表2 中可以看出,第一次全國農業普查到第二次全國農業普查,大中小型拖拉機的數量穩步提升。從表3 中可以看出,從第二次全國農業普查到第三次全國農業普查,拖拉機的種類變多,各種智能拖拉機如耕整機、旋耕機、播種機、排灌動力機等。相繼出現,我國農業從業人數逐步減少,也是促使農業機械化水平提高的一個重要條件。由表4 中可以看出,從第一次全國農業普查到第三次全國農業普查,從事農業人口數從42 453.125 萬人減少到31 422 萬人。自第三次全國農業普查至今,我國智能農機還在不斷發展,數量和種類都在穩步提升。

表1 智能農機論文發表年份表Table 1 Publication year table of intelligent agricultural machinery papers

表2 第一、二次拖拉機全國農業普查表Table 2 The first and second tractor national agricultural census table

表3 第三次拖拉機全國農業普查表Table 3 The third tractor national agricultural census table

表4 農業從業人員數量Table 4 The number of agricultural employees

1.2 著者分析

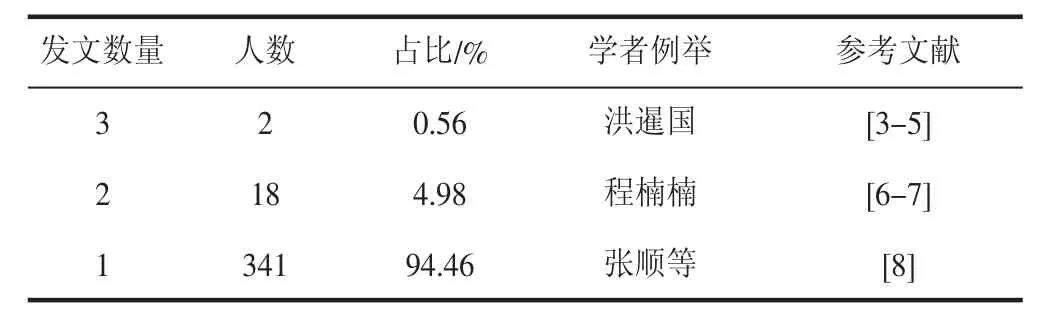

表5(見下頁)顯示,關于智能農機的研究全國共涉及361 名作者,大部分學者只發過1 篇關于智能農機的文章,最多也僅發了4 篇。可見,在智能農機研究領域,大部分學者只是初涉該領域。智能農機是一個新興領域,從2015 年開始,關于智能農機的研究才剛剛起步。發文數較高的學者中,洪暹國[3-5]在一段時間后發表了有關智能農機的相關文章,此后很少有人發表關于這一主題的論文。而程楠楠[6-7]、張順等[8]學者則在近幾年關注了智能農機的主題并對其進行了相對集中的研究。

表5 智能農機著者研究情況分析表Table 5 Research situation of intelligent agricultural machinery authors

1.3 被引分析

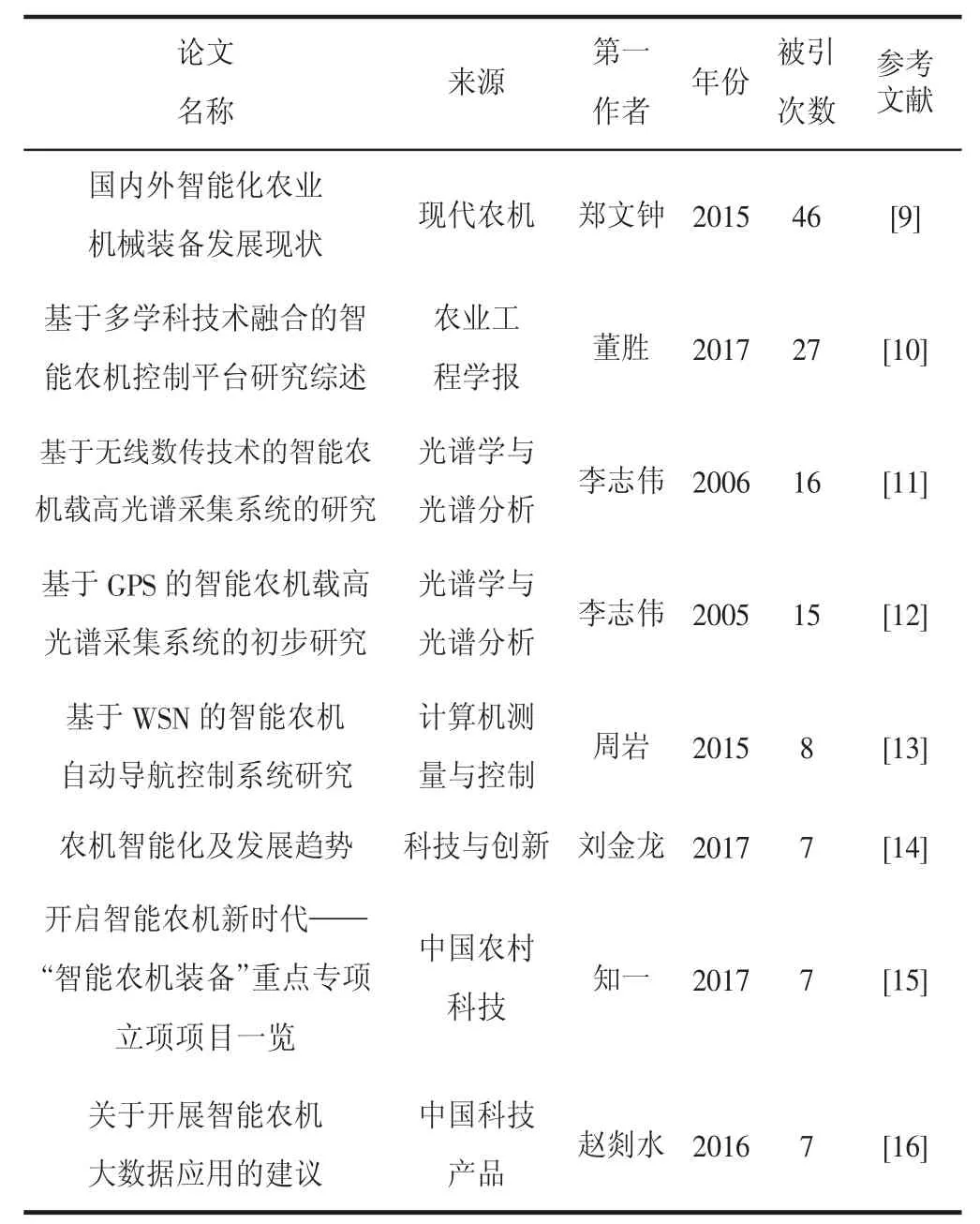

表6 智能農機引用前8 情況表Table 6 Table of top 8 quotes of intelligent agricultural machinery

智能農機方面的文章引用情況見表6。由表6 可知,這些文章以“智能農機的發展”和“智能農機的現狀”為中心論述,且多發表在農業和科技的期刊上,總的來看這類文章并不多,被引量也并不高。這些文章都是近些年發表的,說明近幾年智能農業廣受關注,而從被引量來看,這8 篇文章的被引數量差距較大且最高引用量僅有46 次,可見該領域的研究極不成熟,還需加強關注。

1.4 關鍵詞分析

通過SATI 軟件抽取所有類似于智能農機的前20 個論文關鍵詞,按照由低到高的順序排列,見圖1。由圖1可知,所占比例排名靠前的分別為“智能農機”“農機裝備”“農機”。由此可見,智能農機是重點研究方向,而農機、農機裝備則是重點研究對象。

為更深層次地研究小規模、高質量的研究對象及研究方向,將關鍵詞詞頻擴大,結果如圖1、圖2、表7 所示。通過前文一系列的研究,可以得出“智能農機”“農機”“農機裝備”等方面的研究較多,是較重要的研究主題。

表7 前100 詞頻分類表Table 7 Classification table of the first 100 word frequencies

2 重要主題分析

2.1 智能農機研究

農業發展,農機先行。我國許多農機所研究人員和科學家投入大量的時間、精力來研究智能農機,并取得了一定的成績。如黃才志[17]認為,智能農機方面,我國的起步晚于國外,我國農機伴隨著快速發展的國民經濟及改革開放的深層次推進正在穩步發展。李志偉等[18]運用visualbasic 和mapobjects 對GPS、GIS 和RS 進行了一體化融合,為日后施肥的精確性尤其是對氮肥的實施能傳達實時、準確的信息。而智能農機的作業需要一個穩定的電路,王亮等[19]所設計的電源系統可滿足控制系統、電機控制電路、傳感器和北斗GPS 導航系統等對電源的需求,在智能小區精密播種機上應用效果良好,整體電源系統能很好地為各模塊穩定地提供所需的電能。電壓特性優良,在錯綜復雜的條件下,抗干擾能力也很強。

時代高速發展的背景下,人們對高效、綠色環保、可持續性等發展理念高度重視,而智能農機的發展順應時代的要求。欒慶華[20]在大數據背景下,介紹了智能農機的特點,指出智能農機加快了現代農業的步伐。董勝等[21]在多學科下對農機控制平臺進行了研究,論證了多學科下的協作是平臺發展的方向。楊紅梅[22]認為智能化、機械化是農業現代化必走的道路,也是現代化農業發展的基礎和前提。陳福云[23]通過對農機發展歷程的總結,表明智能農機對全世界的農業現代化意義非凡,未來會存在更多的智能產品,提高農業機械化水平。

2.2 農機裝備研究

我國在2025 年擬突破的領域之一是智能農機裝備,我國對農業現代化的重視,使農機產業有了較大的發展。但與發達國家相比,我國在農機裝備上相差很大,伴隨著農村人口的城市化、城鎮化轉移及土地經營方式的不同,農機市場已達到低級飽和狀態[10]。任志超[25]認為提高智能農機裝備技術水平,改善農業現代化發展的裝備“供給側”,對于加快我國現代農業發展,促進由農機制造大國到制造強國的跨越意義重大。

林波等[26]通過總結機械化種植大豆的研究,提出未來的發展建議,以加快大豆的現代化進程。凌杰[27]提出,隨著農業科技的發展和國家對農業現代化的重視,當前我國的農業機械化得到了很大程度的發展。機械化的大量應用在很大程度上代替了人工勞動,這不僅減輕了農民勞動負擔,而且推動了農業生產數量和質量的提升。關亞欣[28]認為我國現在農業機械面臨的問題是技術人員短缺,機械成本過高和設備的推廣范圍有限。唐榮燦[29]對農機裝備進行了研究,表明該行業值得投資。馬雨秋等[30]通過對智能機械的研究,提倡要大力推廣智能農機技術。徐翠[31]基于智能裝備,提出了發展智慧農業的可行性建議。與國外發達國家相比,我國的農業機械化仍處在一個較低水平,智能農機的出現必然帶動我國農業經濟的飛速發展。

2.3 其他智能農機研究

未來種田靠“數據”,智能農機的發展需要更有效地通過數據服務來利用農業資源。使用“互聯網+農機作業”等現代信息技術,搭建智慧農業的云平臺。王艷紅[32]表明智能農機是未來發展的趨勢,大數據農業的發展是現代農業發展的必由之路。溫靖等[33]得出了智能農機對現代農業的重要性。除了上述研究的智能農機外,還有許多智能農機的應用,其中比較多的是關于人工智能、無人機和農業機器人,人工智能需要智能化的管理系統。李道亮等[34]對農業物聯網技術進行了分析,表明物聯網技術是未來研究的熱點。王洋[35]融合了云計算和物聯網研究農機體系,提出應利用云計算對信息進行共享,以實現智能調度。陳凌男等[36]調查了智能農機傳感器和機器人專利,發現我國在該領域內的專利較多。劉運通等[37]對中小企業的物聯網平臺進行了設計,提出要實施遠程監控和管理。孫鐵波[38]認為無人機可以實現高效地生產、防蟲。廖晨陽等[39]通過試驗證明無人機噴灑農藥的準確率較高。董詩繪[40]運用遺傳算法,對農業機器人的路徑仿真模擬分析,提高搜索效率。李偉等[41]提出農業機器人是未來振興鄉村的技術支撐。張睛丹等[42]在各地考查調研得出,農業機器人是幫助農民減輕負擔的好助手。郭建軍等[43]運用無人控制技術,融合人工智能等技術修剪花圃,使工作更加便利。劉晨[44]認為人工智能會促進農業的飛速發展。數字化戰略下,阿里、京東都拓展到農業方面,大數據分析、機器人、智能技術為三大應用方向。相信未來,智能農機的應用將無比廣闊。

3 存在問題

目前,國內學者對智能農機已經進行了一些研究,尤其是關于智能農機的應用、發展戰略以及規劃等方面,這引起了農業科學、農業機械等領域學者的廣泛關注,然而這些研究仍存在許多不足。

3.1 智能農機范圍廣,界限不明確

因為我國當前對智能農機的研究并不多,導致智能農機方面的研究大多偏理論,所以并沒有哪個機構或哪些專家給出智能農機的明確范圍,對智能農機的定義并不是十分了解,且大多數學者都是沿用前人的看法和說辭而未作深入的研究,所以形成了智能農機范圍、界限不明確的問題,導致目前對此方面研究問題的增多。

3.2 實證研究不足

目前,關于智能農機的研究多停留在理論上,只是按照理想情況進行,卻很少依照實證研究數據去處理。而且,實證研究得到的數據以及結論的處理水平有限,誤差較大,研究方法也有待考究。同時,智能農機尚未普及,研究的方向和場景過于狹窄,對有些農業類型的研究比較少,缺乏實用性和指導意義,應在這個方向上進行充分嚴謹的實證研究。

3.3 智能農機研究與科技發展不對應

隨著我國科技的不斷發展,農業勞務方式發生翻天覆地的改變,特別是人工智能、機器人的興起,大大減少了農務的工作量。隨著農業從手動耕種模式到全自動化、全機械化的演變,智能農機的使用群體也由年輕群體向低齡和高齡群體不斷擴張,但5G 及衛星在農業機械中應用的案列較少且大數據背景下的智能農機數據處理并應用在農田耕種中的實例也暫為空白,由此可見智能農機的研究進度明顯落后于科技發展。因此,前沿科技在農業中的應用研究需及時跟上。

4 智能農機發展建議

4.1 分清智能農機的界限

隨著時代的進步,更多農業發展領域需要智能農機的推廣和應用,分清智能農機的范圍和界限使今后的智能農業發展目標更明確,而不再是無用的形式主義。建議科研人員查閱大量機械、農機、智能化定義的文獻,為以后交叉學科更好地發展奠定基礎。

4.2 加強實證研究

目前智能農機的內容研究完成了從書面到農田、從手工到機械的轉變。但是,我國的智能農機起步較晚,多數學者僅停留在淺層次,研究的深度還遠遠不夠。建議學者實地走訪農田、農業研究所,了解智能農機在不同土壤、地貌、氣候等因素影響下速度、耕深、機器靈活程度的變化。在大數據、文化強國背景下,研究者應注意尋找智能農機、古籍、農田之間的關聯性和差異性,加強差異化的實證研究,使其具有更強的實用性和指導意義。

4.3 關注科技的發展及新型智能農機的研究

隨著科技的發展,新農業形式不斷產生,新型智能農機更要在研究上緊隨科技發展步伐,科研人員應該學習科技發展的新思想,參考人工智能、全自動、全機械化技術,將農業科技的發展與新型智能農機的研究相結合,打造走在科技前沿的新型農業產物,使農務效率更高、時間更短。未來,技術和社會的發展速度將會大大提升,學者們可以關注技術的發展與新時代農業智能產物,從其獲取靈感,研發更加智能的機械投入農業生產,為未來便捷、智能化發展提供智慧。