巨大型腰椎間盤突出癥患者應用椎間孔鏡下髓核摘除術治療的效果觀察

楊宇航

(河南省欒川縣人民醫院骨科 欒川471500)

腰椎間盤突出癥(LDH)屬于骨科多發病,巨大型LDH 約占LDH 的14.2%,以腰痛、脊柱側彎、下肢放射痛、肌力減退等為臨床表現[1]。對于巨大型LDH 患者而言,保守與微創介入治療往往效果較差,傳統開放手術則創傷大,患者耐受性較差。而小切口椎板開窗髓核切除術屬于開放手術的改良術式,是既往LDH 治療的經典術式。隨著椎間孔鏡下技術成熟,椎間孔鏡下髓核摘除術以其創傷小、術后恢復快等優勢逐漸在臨床廣泛應用,但在巨大型LDH 治療中報道較少[2]。本研究旨在探討椎間孔鏡下髓核摘除術在巨大型LDH 患者中的應用效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017 年4 月~2019 年8 月我院85 例巨大型腰椎間盤突出癥患者,以隨機數字表法分為對照組42 例和研究組43 例。研究組男27例,女16 例;年齡30~71 歲,平均(50.21±10.03)歲;病程5~23 個月,平均(13.60±4.21)個月。對照組男25 例,女17 例;年齡29~70 歲,平均(48.64±9.73)歲;病程6~22 個月,平均(12.99±3.47)個月。兩組基線資料均衡可比(P>0.05)。

1.2 入組標準 (1)納入標準:經CT 及MRI 影像顯示椎間盤向后突出超過椎管矢狀徑≥50%,椎間盤突出超過上、下椎體后上、下緣,診斷為巨大型LDH;均為首次發病、單間隙LDH,或非手術治療≥3 個月而效果不佳;意識清楚,可正常溝通,簽署知情同意書。(2)排除標準:伴腰椎或脊柱不穩者;椎間隙感染致巨大型LDH 者;因嚴重心肺功能障礙等無法耐受手術者;復發性LDH 者;腰椎滑脫者;凝血功能、免疫系統障礙者。

1.3 治療方法

1.3.1 對照組 予以小切口椎板開窗髓核切除術治療。全身麻醉,取俯臥位,消毒鋪巾。C 型臂X 線機定位患者腰椎病變位置,作正中切口(長約5 cm),切開腰背筋膜,剝離椎間板間隙、下緣骶骨棘突肌(沿椎棘突方向進行),拉開切口以建立手術通道。暴露小關節突、病灶間隙上下椎板,從椎板間隙起始處使用咬骨鉗咬除關節突內側與上、下椎板緣1/3,形成一個圓形骨窗,游離韌帶,暴露硬脊膜、神經根,明確突出病變,徹底摘除髓核。關閉切口,常規引流。

1.3.2 研究組 予以椎間孔鏡下髓核摘除術治療。俯臥位,U 型軟墊懸空腹部,C 型臂X 線機透視下確定腰椎前后位情況,用克氏針標記目標椎間隙水平線、棘突中線等,根據X 線腰椎側位透視確認安全線。消毒鋪巾,使用1%利卡多因局部麻醉,C 型臂X 線機透視下采用18G 穿刺針穿刺,達到術前目標靶點,抽出針芯,置入導絲,然后緩慢拔出穿刺針。穿刺點位置作切口(約0.75 cm),沿導絲置入1 級與2級擴張棒,透視下置入工作套管與3 級擴張棒,抽出1 級與2 級擴張棒,C 型臂X 線機透視確定位置,連接椎間孔內窺鏡,使用18G 長針選擇性麻醉關節突、椎間盤外層纖維環等處,放置1 級與2 級擴張棒。C 型臂X 線機行腰椎正位透視,明確1 級擴張棒指向靶點,抽出長針導絲,將1 級擴張棒應用骨錘置入靶點。置入工作管道到達靶點后取出靶點處擴張棒,置入內窺鏡,持續沖洗,暴露組織結構,用神經根探子沿黃韌帶方向撥開組織結構進入硬膜外間隙,咬除(薄頭直角椎板咬骨鉗)黃韌帶,顯露神經根、硬膜囊,查看壓迫位置與周圍神經走向,擴大神經根管,使用髓核鉗取出巨大髓核,用射頻刀止血。

1.3.3 術后處理 多臥床休息,術后第1 天行直腿抬高鍛煉,逐步進行腰背肌功能鍛煉、戴腰圍下地活動、無腰圍下地活動等,堅持功能訓練,逐步恢復腰椎功能。

1.4 觀察指標 (1)圍術期指標,統計兩組出血量、手術用時、術后臥床時間。(2)疼痛情況,于術前及術后1 d、7 d 采用視覺模擬評分法(VAS)評估兩組疼痛情況,0~10 分,疼痛程度隨得分降低而減輕。(3)脊柱穩定情況,于術前、術后3 個月做腰椎X 線檢查,測量腰椎曲度、椎間隙高度。(4)腰椎功能,于術前、術后3 個月使用Oswestry 功能障礙指數(ODI)評估患者腰椎功能,ODI 包括提物、疼痛、步行、生活自理等10 個項目,每項0~5 分,總分50分,分值越高,提示腰椎功能越差。

1.5 統計學分析 用SPSS22.0 軟件進行數據分析,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用率表示,采用χ2檢驗,P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

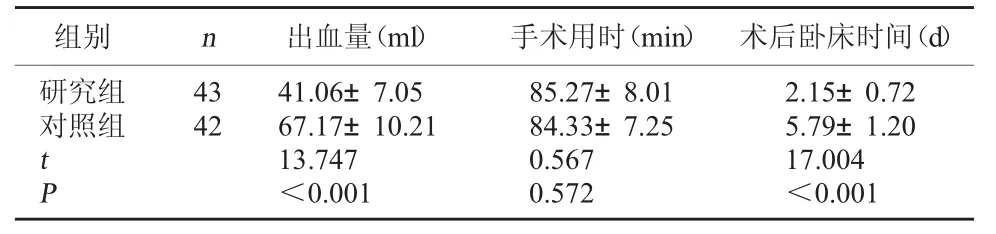

2.1 兩組圍術期指標比較 研究組出血量少于對照組,術后臥床時間短于對照組(P<0.05);兩組手術用時比較無顯著性差異(P>0.05)。見表1。

表1 兩組圍術期指標比較(±s)

表1 兩組圍術期指標比較(±s)

組別 n 出血量(ml) 手術用時(min) 術后臥床時間(d)研究組對照組43 42 tP 41.06±7.05 67.17±10.21 13.747<0.001 85.27±8.01 84.33±7.25 0.567 0.572 2.15±0.72 5.79±1.20 17.004<0.001

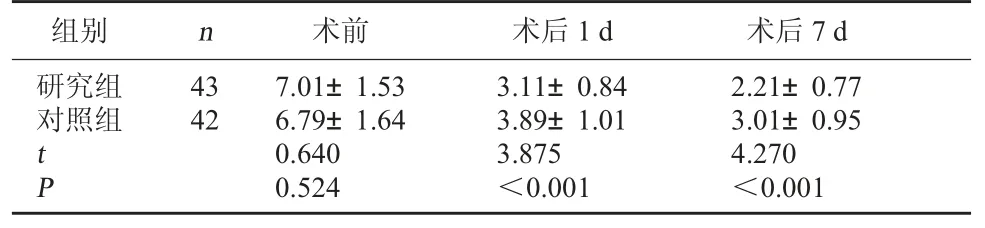

2.2 兩組疼痛評分比較 術后1 d、7 d 研究組疼痛評分均低于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組疼痛評分比較(分,±s)

表2 兩組疼痛評分比較(分,±s)

組別 n 術前 術后1 d 術后7 d研究組對照組43 42 tP 7.01±1.53 6.79±1.64 0.640 0.524 3.11±0.84 3.89±1.01 3.875<0.001 2.21±0.77 3.01±0.95 4.270<0.001

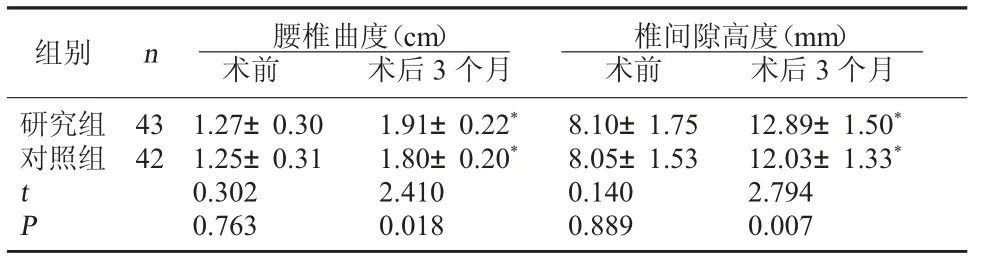

2.3 兩組手術前后脊柱穩定情況比較 術前,兩組腰椎曲度、椎間隙高度比較無顯著性差異(P>0.05);術后3 個月,兩組腰椎曲度、椎間隙高度均優于術前,且研究組優于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組手術前后脊柱穩定情況比較(±s)

表3 兩組手術前后脊柱穩定情況比較(±s)

注:與同組術前比較,*P<0.05。

椎間隙高度(mm)術前 術后3 個月研究組對照組組別 n 腰椎曲度(cm)術前 術后3 個月43 42 tP 1.27±0.30 1.25±0.31 0.302 0.763 1.91±0.22*1.80±0.20*2.410 0.018 8.10±1.75 8.05±1.53 0.140 0.889 12.89±1.50*12.03±1.33*2.794 0.007

2.4 兩組腰椎功能比較 術前,研究組ODI 評分為(40.25±3.56)分,對照組為(39.37±4.01)分,組間比較無顯著性差異(t=1.071,P=0.288);術后3 個月,研究組ODI 評分為(20.12±5.33)分,低于對照組的(25.27±6.01)分(t=4.182,P<0.001)。

3 討論

巨大型LDH 患者往往出現持續腰痛與下肢麻木等表現,嚴重影響患者生活質量。治療巨大型LDH 關鍵在于徹底減壓神經根,并保留腰椎間盤功能[3~4]。常用的小切口椎板開窗髓核切除術雖可有效減壓,但創傷大,不利于術后恢復[5]。隨著臨床微創外科發展,椎間孔鏡下手術得到十足發展,應用在巨大型LDH 患者中能清晰定位需切除的組織,降低術中操作風險,減少創傷,且雙極低溫射頻止血效果確切,能有效降低出血量,同時避免神經根、血管、硬脊膜損傷,維持纖維環完整,利于術后恢復[6~7]。本研究結果顯示,研究組出血量少于對照組,術后臥床時間短于對照組(P<0.05),說明椎間孔鏡下髓核摘除術能有效降低出血量,縮短術后臥床時間。另外,巨大型LDH 神經纖維環損壞,新生毛細血管可進入纖維環缺損區,導致腰痛,加之術后創傷,患者疼痛明顯。而椎間孔鏡下髓核摘除術可在術中調整操作深度、通道角度,分辨髓核染色,解除致痛物質,有效減輕術后疼痛。本研究結果顯示,術后1 d、7 d 研究組疼痛評分低于對照組(P<0.05),表明椎間孔鏡下髓核摘除術可有效減輕患者術后疼痛。

罹患巨大型LDH 后患者腰椎力學結構紊亂,脊柱側彎,而椎間孔鏡下髓核摘除術在椎間孔下方三角置入器械,對骨性結構無明顯破壞,可保留脊柱穩定性,進而促進術后腰椎功能恢復。本研究結果顯示,術后3 個月研究組腰椎曲度、椎間隙高度優于對照組,ODI 評分低于對照組(P<0.05),證實椎間孔鏡下髓核摘除術可改善脊柱穩定,促進腰椎功能恢復。但需注意的是,行椎間孔鏡下髓核摘除術要確保穿刺定位準確,且后續操作在椎管內進行,要求術者經驗豐富、內鏡操作水平高,以提高手術效果。綜上所述,椎間孔鏡下髓核摘除術治療巨大型LDH,能減少出血,縮短術后臥床時間,減輕術后疼痛,提高脊柱穩定與腰椎功能,值得臨床應用。