中醫針刺對突發性耳聾患者血液流變學的影響

周淑娟

(福建省廈門市中醫院耳鼻喉科 廈門361000)

突發性耳聾是常見的耳科疾病,又稱突發性聾,多發于50~60 歲的中老年人[1~2],發病率為0.005%~0.020%。近年來,隨著工作壓力的增加與生活方式的改變,突發性耳聾發病已呈年輕化發展趨勢,并在逐年增加[3~4]。突發性耳聾主要指患者在72 h 內,不明原因情況下突然發生聽力下降[5]。目前突發性耳聾的病因尚不明確,有研究指出,其與微循環系統、病毒感染、藥物中毒、免疫疾病等因素有關[6]。患者通常無傳音結構損壞,但伴有耳悶脹、眩暈、耳鳴、頭暈(眩暈),部分患者可能出現睡眠障礙、焦慮等,一定程度上影響患者生活質量[7~8]。臨床治療主要以藥物為主,但效果不盡人意,仍有60%左右的突發性耳聾患者存在聽力障礙[9]。針刺作為中醫治療手法之一,操作方便簡單且不會增加不良反應的發生。本研究探討針刺治療突發性耳聾患者的療效。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2018 年9 月~2019 年9月收治的突發性耳聾患者105 例為研究對象。納入標準[10]:符合突發性耳聾診斷標準;經聽閾和聲阻抗檢測確診為感音神經性聾;能夠耐受針刺治療。排除標準:妊娠、哺乳期患者;無法完成研究者;合并其他嚴重疾病患者。將患者隨機分為實驗組(53 例)和常規組(52 例)。實驗組男28 例,女25 例;年齡40~74 歲,平均(54.35±4.26)歲;病程1~18 d,平均(9.35±2.26)d;單側耳聾52 例(左耳28 例,右耳24例),雙側耳聾1 例;聽力損失輕度16 例,中度19例,重度18 例;合并耳鳴者11 例。常規組男27 例,女25 例;年齡40~75 歲,平均(54.17±5.14)歲;病程2~17 d,平均(9.23±3.19)d;單側耳聾51 例(左耳27 例,右耳24 例),雙側耳聾1 例;聽力損失輕度18 例,中度17 例,重度17 例;合并耳鳴者9 例。兩組一般資料無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。本研究經我院醫學倫理委員會批準,患者對研究內容知情,自愿參與并簽署知情同意書。

1.2 治療方法 所有患者給予常規治療,甲磺酸培他司汀片口服(國藥準字H20040130),1 片/次,3次/d;地塞米松磷酸鈉注射液(國藥準字H41020056)10 mg 溶于500 ml 生理鹽水,靜脈滴注,1 次/d。指導患者養成好的生活習慣,并對患者進行心理輔導。實驗組在上述治療基礎上采用中醫針刺治療。取患者聽會穴(患側)、聽宮穴、耳門穴、中渚穴、翳風穴;配穴血海穴、風池穴、外關穴、太沖穴、太溪穴、足三里穴、合谷穴。除標注穴位外,其余穴位均可選取健側或患側。穴位消毒后,采用30 或32 號40~50 mm 毫針,依照患者體格情況進針,一般為16~33 mm;最初采用捻轉補瀉、提插補瀉、疾徐補瀉方式,后期采用平補平瀉法。上述穴位留針時間為30 min,間隔1 d 施針1 次,7 次為一個療程,共計施針14 次。

1.3 觀察指標 (1)比較兩組臨床療效。臨床療效參照《突發性聾診斷和治療指南(2015)》[11]評估,痊愈為損傷頻率聽力恢復,或者達到損傷前水平;顯效為損傷聽力提高30 db 以上;有效為損傷聽力提高15~30 db;無效為損傷聽力恢復未達到15 db。總有效率=(痊愈例數+顯效例數+有效例數)/ 總例數×100%。(2)比較兩組治療前后血液流變學指標水平。采取患者治療前后空腹靜脈血,使用肝素抗凝管送檢,使用全自動血液流變學測試儀檢測全血低切黏度、全血中切黏度、全血高切黏度、紅細胞聚集指數、紅細胞變形指數、紅細胞壓積等血液流變學指標。(3)比較兩組治療前后聽閾值。聽閾值采用德國MA51 聽力計對患者進行純音測聽。

1.4 統計學方法 數據采用SPSS21.0 統計學軟件分析。計量資料以(±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料以%表示,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較 實驗組治療總有效率為90.57%,顯著高于常規組的75.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

2.2 兩組治療前后血液流變學指標水平比較 治療前兩組血液流變學指標水平比較無顯著性差異(P>0.05);治療后實驗組全血低切黏度、全血中切黏度、全血高切黏度、紅細胞聚集指數、紅細胞變形指數、紅細胞壓積水平顯著優于常規組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后血液流變學指標水平比較(±s)

表2 兩組治療前后血液流變學指標水平比較(±s)

全血高切黏度(mPa·s)治療前 治療后實驗組常規組組別 n 全血低切黏度(mPa·s)治療前 治療后全血中切黏度(mPa·s)治療前 治療后53 52 tP 23.64±5.37 23.49±5.19 0.145 0.884 18.75±4.67 22.18±4.45 3.853 0.000 6.32±0.43 6.35±0.46 0.345 0.730 5.62±0.19 6.15±0.44 8.039 0.000 4.84±0.47 4.76±0.42 0.920 0.359 4.20±0.22 4.69±0.41 7.610 0.000紅細胞壓積(%)治療前 治療后實驗組常規組組別 n 紅細胞聚集指數治療前 治療后紅細胞變形指數治療前 治療后53 52 tP 6.73±0.64 6.72±0.79 0.071 0.943 5.91±0.43 6.42±0.65 5.895 0.000 0.43±0.05 0.44±0.04 1.132 0.260 0.56±0.04 0.49±0.01 12.352 0.000 44.38±5.41 44.72±5.24 0.327 0.744 40.08±4.49 43.29±4.91 3.494 0.000

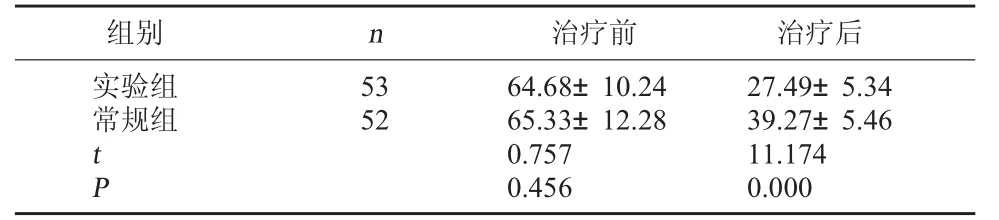

2.3 兩組治療前后聽閾值比較 治療前兩組聽閾值比較無顯著性差異(P>0.05);治療后實驗組聽閾值低于常規組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后聽閾值比較(dB,±s)

表3 兩組治療前后聽閾值比較(dB,±s)

組別 n 治療前 治療后實驗組常規組53 52 tP 64.68±10.24 65.33±12.28 0.757 0.456 27.49±5.34 39.27±5.46 11.174 0.000

3 討論

目前,突發性耳聾的病因尚不明確[12],多數患者在早晨起床后突然出現聽力降低、耳鳴、耳聾等癥狀,可在瞬間至幾天內發展到高峰狀態[13]。該病病程較短,發病較快,大多數患者多發于單側,有少數患者發于雙側,并在全部年齡段均可發病,且不與性別有關[14]。突發性耳聾治療中,早發現、早治療對患者預后起到重要作用。目前對突發性耳聾治療方式較多,主要以藥物治療、激素治療、神經營養治療等為主,效果不一,且存在諸多爭議[15]。突發性耳聾屬于中醫學“突聾、暴聾”范疇。中醫學認為突聾主要由肝郁化火、風熱上擾清陽、氣滯血瘀阻滯耳絡、肝膽火上擾導致[16],疾病表現和西醫學中微循環系統異常相似,治療主要以活血通絡為主[17]。

突發性耳聾患者多數伴有耳鳴癥狀,因為耳鳴造成患者出現煩躁心理,從而導致心神不寧與夜寐不安,而聽力損傷,使得患者無法獲取聲音,加重了患者的煩躁心理,進而對機體平衡造成影響,加重了臨床癥狀[18~19]。微循環中血管為中軸,血液為層流,若切變率增加,血流增大。低切血液黏度高表示紅細胞聚集度高,且能減少紅細胞變形,增加血流阻力,減緩流速。高切血液黏度越低表示紅細胞變形能力越好,血流阻力越小。全血黏度升高則可導致血流減慢,進而增加紅細胞聚集,大大增加了微循環系統阻力,加之代謝產物無法得到有效排除,從而增加了毛細胞死亡[20]。本研究結果顯示,實驗組治療總有效率為90.57%,顯著高于常規組的75.00%,差異有統計學意義(P<0.05);治療前兩組全血低切黏度、全血中切黏度、全血高切黏度、紅細胞聚集指數、紅細胞變形指數、紅細胞壓積水平比較無顯著性差異(P>0.05);治療后實驗組全血低切黏度、全血中切黏度、全血高切黏度、紅細胞聚集指數、紅細胞變形指數、紅細胞壓積水平顯著優于常規組(P<0.05);治療前兩組聽閾值比較無顯著性差異(P>0.05);治療后實驗組聽閾值顯著低于常規組(P<0.05),提示患者血液流變學指標得到改善,聽力損傷得到了緩解,療效得到了提高。分析原因可能是,針刺聽會穴開竅聰耳、通經活絡;聽宮穴宣通耳竅;耳門穴降濁升清;中渚穴清熱疏風、舒筋活絡;翳風穴益氣補陽;配血海穴化血為氣,運化脾血;風池穴壯陽益氣;外關穴聯絡氣血,補陽益氣;太沖穴平肝息風,清熱利濕,通絡止痛;太溪穴清熱生氣;足三里穴燥化脾濕,生發胃氣;合谷穴通經活經。諸穴共取,活血通絡、清竅閉塞。同時針刺降低了患者血液黏度,紅細胞聚集能力得到有效降低,紅細胞變性能力得到有效提高,從而改善了患者微環境與微循環,增加了炎癥清除速度,減少毛細胞死亡,對耳蝸神經恢復起到了重要作用。同時對患者耳周圍經絡進行針刺,增加了患者耳部肌肉的收縮,從而使耳部血管得到舒張,耳內部血管順暢性增加,加快了血液循環。針刺治療還增加了血氧含量,減少了缺氧情況,進而使迷路內耳淋巴液與血液物質相互吸收。因此,治療效果得到了提高。

綜上所述,突發性耳聾患者采用針刺療法治療,可以改善血液流變學指標水平,降低血液黏稠度,有效增加耳部血供,緩解聽力損傷,有效提高治療效果。