無聲的歌謠

丁木編劇、作曲的室內(nèi)歌劇《呼蘭河》改編自蕭紅長(zhǎng)篇小說《呼蘭河傳》“小團(tuán)圓媳婦之死”章節(jié),劇中主要人物有:小團(tuán)圓媳婦(無聲角色)、胡婆婆(女中音)、大神(男高音)、二神(女高音)、旁白(女高音)。該劇是2015年“中國(guó)室內(nèi)歌劇創(chuàng)作推動(dòng)計(jì)劃”入圍的優(yōu)秀作品之一。樂隊(duì)編制包括嗩吶、單簧管(bB)、打擊樂(顫音琴、铓鑼、小鑼、鐃鈸、镲、木魚、鋸琴)弦樂四重奏。

《呼蘭河》共分為五個(gè)部分,第一部分:由旁白(女高音)以念白與宣敘調(diào)的方式引出小團(tuán)圓媳婦(無聲角色)來到呼蘭河城的原因,以及小團(tuán)圓媳婦的樣貌體態(tài)為后面婆婆不喜她并對(duì)她打罵做鋪墊。第二部分:婆婆娓娓道來小團(tuán)圓的不聽話以及其對(duì)責(zé)打的反抗,認(rèn)為小媳婦的反抗是因鬼神附身所致,決定請(qǐng)“神”來做法為其招魂、去災(zāi)。第三部分:在大神、二神念念有詞的做法后,小團(tuán)圓已經(jīng)命懸一線,神志不清。大神稱其被嚴(yán)重附身,需要當(dāng)眾洗澡做法。第四部分:小團(tuán)圓在洗澡做法后死亡,大神、二神看情況不對(duì)便趁機(jī)逃走。婆婆隨后知曉小團(tuán)圓的死亡,哭暈在其身邊。第五部分:旁白交代小團(tuán)圓死去的事實(shí),并道出其在變成鬼魂后也不忘反抗。在經(jīng)過一系列跳神打鼓的事情以后,小城呼蘭又恢復(fù)寧?kù)o,仿佛從沒留下過任何痕跡。

《呼蘭河》劇照

無聲角色“小團(tuán)圓”是這部戲的靈魂人物,但她自始至終沒有一句對(duì)白和唱詞,作者如此處理是因?yàn)閯∏橹械娜宋镆呀?jīng)處在神志恍惚到彌留之際,另外還想借此引申體現(xiàn)封建社會(huì)女性沒有話語權(quán)的深層含義。編劇以旁白口吻交代小團(tuán)圓的身世,并以旁觀者的身份陳述劇情,不僅是出于原著作者希望借由“我”來發(fā)聲表達(dá)所見所聞及觀點(diǎn),女高音旁白的設(shè)定,從某種程度上說,已經(jīng)具有布萊希特“間離效果”中的個(gè)別特征,這是本文第一部分論述的重點(diǎn);另外,旁白在全劇中與婆婆的念唱段落共同擔(dān)負(fù)起戲劇情節(jié)的“連接效果”,還對(duì)整體音樂的貫穿起到重要作用,這是本文第二部分想要加以說明的。文章最后,論述了婆婆的音樂主題與婆婆如影隨形,以一種音樂符號(hào)化的“烙印”形式在劇中循環(huán),這種“主題循環(huán)”在全劇中對(duì)人物的性格刻畫、戲劇動(dòng)作的音樂化呈現(xiàn)起到了積極的作用。

一、《呼蘭河》間離特征下的角色多重身份

“間離的反應(yīng)”是戲劇家布萊希特[1]創(chuàng)造的。所謂“間離”,可以從兩個(gè)方面加以概括:“一是觀眾與劇情的間離,為此必須采用敘述體的劇作結(jié)構(gòu),運(yùn)用燈光、幻燈、歌舞、解說、評(píng)述等多種隔斷劇情的手段;二是演員與角色的間離,其目的還是為了達(dá)到第一種間離。”[2]需要指明的是,“間離”與“同化”是相對(duì)立的,在布萊希特看來,間離反應(yīng)的首要特征是“舞臺(tái)敘述事件”,而亞里士多德式的舊戲劇是在強(qiáng)調(diào)同化的反應(yīng),這就要求“舞臺(tái)化身為事件”。

例如劉天石創(chuàng)作的室內(nèi)歌劇《蠱鎮(zhèn)》,就是典型的“同化效果”——將舞臺(tái)化身為事件的例證,觀眾會(huì)將自己代入戲劇本身,“假設(shè)自己如果是阿唯,會(huì)不會(huì)直面憧憬和未來,將命運(yùn)掌握在自己手中,而不被他人所左右。”[3]這是典型的“同化的反應(yīng)”,他有很強(qiáng)的代入感,會(huì)使觀眾“入戲”,將自己視作劇中的某一角色或置身其中。

再例如李晨瑤創(chuàng)作的五幕室內(nèi)歌劇《向南,太陽下顫抖的星》[4],就是典型“間離效果”的例證,二十分鐘左右的劇情并不復(fù)雜,好似五個(gè)不相關(guān)的片段拼湊在一起,幻燈打在幕布上的五幅梵高的畫作為戲劇框架,因?yàn)楫嫲凳緞∏椋瑒∏橛蛛[晦的折射畫作內(nèi)容,這種間離效果不僅能夠使觀眾從相對(duì)主義的角度審視并理解梵高的經(jīng)歷及繪畫成就,更能夠感悟到梵高在短暫的一生中,不斷在自身矛盾性中考察社會(huì)與(某)個(gè)人的關(guān)系。這就是間離的首要特征——舞臺(tái)敘述事件。

從原著《呼蘭河傳》來看,作者希望借由“我”來表達(dá)她所看到的東西,本身就具有“間離效果”,因?yàn)樽x者和小說的具體事件中間,是由“我”在轉(zhuǎn)述,編劇丁木準(zhǔn)確地捕捉到這一信息,在室內(nèi)歌劇中加入旁白的角色,使得這種“間離”特征得以確立和放大。如旁白開始(1-12小節(jié),采用念白形式,旁白隱于幕后):“老胡家來了個(gè)小團(tuán)圓媳婦,普通姑娘的辮子都是到腰那么長(zhǎng)的,而她的辮子竟快到膝間了。她的臉長(zhǎng)得黑乎乎的,笑呵呵的。大家看過后,都沒什么不滿意的地方。不過都說太大方了,不像個(gè)團(tuán)圓媳婦。”不用小團(tuán)圓開口,其人物形象在念白陳述加之小團(tuán)圓在舞臺(tái)上戲劇動(dòng)作的配合下,很快便樹立起來。

在念白之后,旁白角色還以宣敘調(diào)唱出了周三奶奶說:“見人不知羞!”;隔壁楊老太太說:“一頓吃兩碗!”;老廚子說:“身子壯如牛!”有二伯說:“不像個(gè)小團(tuán)圓。”隨后旁白又以念白形式說到“只有我覺得她怪好的,怪好的。”至此,戲劇開始“念-唱-念”的三段式結(jié)構(gòu)形成,從這三個(gè)部分的設(shè)置來看,“我”既形象刻畫了小團(tuán)圓的人物形象及性格特征,又交代并模仿著“他人”對(duì)小團(tuán)圓的指指點(diǎn)點(diǎn),最后還表達(dá)了“我”的觀點(diǎn)。從中可見旁白的身份中不僅暗含著“我”——敘事者,還包括所有呼蘭河鎮(zhèn)內(nèi)對(duì)小團(tuán)圓遭受迫害的悲慘遭遇起到推波助瀾的他者身份——村民,替小團(tuán)圓本人“發(fā)聲”。尤其是13-23小節(jié)對(duì)一干人等對(duì)小團(tuán)圓的只言片語的評(píng)價(jià),為事件的核心部分——大神二神施法過程中,僅旁白角色便代表了一干人等圍觀的場(chǎng)景埋下了伏筆,因此說,旁白的身份是雙重甚至是多重的。

婆婆的角色在劇中最為特殊,在事件(大神、二神做法將小團(tuán)圓折磨致死)真正開始之前,婆婆有兩個(gè)唱段,第一個(gè)接在念白之后,詠敘調(diào)唱詞:“八歲定下小團(tuán)圓,一定就是八兩銀,年年歲歲頭繩錢、歲歲年年鞋面錢。如今將她接到呼蘭來,可是,可是!”

該主題的循環(huán)出現(xiàn)使得人們對(duì)于道德思考的這僅僅是事件發(fā)生的原因——因?yàn)樾F(tuán)圓被周圍各色人等說三道四,婆婆也覺得她有失體面不聽話,所以嚴(yán)加管教。但隨后的唱段:“沒見過,你擰她大腿,她咬你;沒見過,你打她,他就說要回家!也許是我把她打掉了魂,所以每夜五經(jīng)醒來,哭著喊著要回家,小團(tuán)圓讓小鬼附了身,只得請(qǐng)一位大神將鬼來趕。”這才是事件的開端。可以說婆婆的第一個(gè)唱段依舊沒有脫離“旁白”的間離效果,她既作為陳述事件起因的第二人——第二“旁白”,又直接參與到大神、二神的做法之中。婆婆既是迫害小團(tuán)圓的主謀和參與者,又是受害者。這種間離效果遞進(jìn)的方式,不僅使旁白角色間自然進(jìn)行交接,同時(shí)也體現(xiàn)了間離的第二個(gè)特征——演員與角色分離。

正是由于之前的兩點(diǎn)特征,使得觀眾與劇情間離,不會(huì)被劇情同化。傳統(tǒng)戲劇引起觀眾同化的反應(yīng)很容易被人所理解,甚至有人認(rèn)為這是戲劇成功的標(biāo)志。像《白毛女》首演后,觀眾險(xiǎn)些打死黃世仁的扮演者,就屬于典型的同化反應(yīng),舞臺(tái)化身為事件,演員與角色同化,觀眾被劇情同化,以戲劇(生活)外觀的真使觀眾產(chǎn)生情感共鳴。當(dāng)然,出現(xiàn)這種同化的反應(yīng)還與戲劇情節(jié)發(fā)生的年代、背景、角色和時(shí)間是否與觀眾的經(jīng)歷相耦合等諸多因素有著直接關(guān)系。室內(nèi)歌劇《呼蘭河》的劇情發(fā)生在民國(guó)初年,想使觀眾產(chǎn)生同化反應(yīng)是有一定困難的,所以作者采用間離手段的主旨,是“讓觀眾通過能動(dòng)的思考悟得本質(zhì)的真,并在此基礎(chǔ)上,對(duì)‘真作相對(duì)主義的理解。”[5]

二、《呼蘭河》主題音調(diào)設(shè)置及結(jié)構(gòu)布局

在前文論述的旁白與婆婆的多重身份后,進(jìn)一步探討兩個(gè)人多樣化的念白、宣敘調(diào)、詠敘調(diào)、念唱等主題音調(diào)的設(shè)定就相對(duì)容易解釋清楚。雖然旁白角色好似游離于劇情之外,聲音甜美的女高音念白居多,歌唱性段落較少,但支撐旁白角色的樂隊(duì)部分卻充分將代表小團(tuán)圓的主題—?jiǎng)訖C(jī)(見譜例1)和事件核心部分——大神二神作法時(shí)的半音動(dòng)機(jī)先后加以鋪墊。

譜例1是小團(tuán)圓主導(dǎo)動(dòng)機(jī)在Vl.I聲部的呈現(xiàn),它作為旁白開始的背景音樂主題,彌漫在弦樂四重奏聲部直至12小節(jié)。觀眾此時(shí)和戲劇(劇情)人物小團(tuán)圓之間產(chǎn)生的間離效果不僅僅是舞臺(tái)和無聲角色,更主要的是旁白和樂隊(duì)從中起到的間離效果。

譜例1:《呼蘭河》中小團(tuán)圓的主導(dǎo)動(dòng)機(jī)

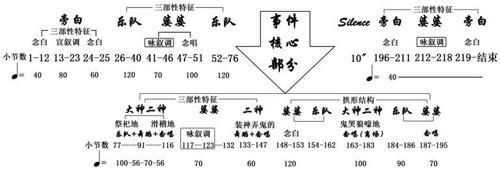

圖1:《呼蘭河》結(jié)構(gòu)示意圖

從圖1可以看出,旁白以“念白”形式在歌劇首尾兩端共出現(xiàn)四次,分別是:1-12小節(jié)、24-25小節(jié)、196-211小節(jié)和最后的219小節(jié)。其中1-12小節(jié)的音樂為了襯托舞臺(tái)上無聲的小團(tuán)圓角色,弦樂組演奏小團(tuán)圓的主題動(dòng)機(jī)(見譜例1),隨后旁白每一次念白段落,都會(huì)出現(xiàn)例1中哀婉的小團(tuán)圓主題音調(diào)。在戲劇結(jié)束時(shí),為了體現(xiàn)“從那橋上經(jīng)過的人往往能聽到鬼哭的聲音”,弦樂部分將例1中結(jié)尾的核心音程F-C下行四度提煉出來,形成弦樂組點(diǎn)描式的上行11度滑音,來模仿小團(tuán)圓的哭聲。除了旁白的音樂部分有著小團(tuán)圓主題音調(diào),在其他段落也會(huì)散落小團(tuán)圓的主題—?jiǎng)訖C(jī)原型或變體形式,如87小節(jié)大神唱詞“胡家讓她去”時(shí),單簧管聲部出現(xiàn)的D-B-A音調(diào),即例1中后幾個(gè)音的變形,神似民歌《小白菜》開始的音調(diào)(譜例2中前4小節(jié)也有該曲調(diào)的影子)。

另外,在13-23小節(jié)的宣敘調(diào)中,旁白又以宣敘調(diào)似的口吻模仿著周三奶奶、楊老太太、老廚子和有二伯四個(gè)人的口吻從他者的角度進(jìn)一步豐滿小團(tuán)圓的角色。旁白第三個(gè)部分僅2小節(jié)(24-25小節(jié)),又回到“我”的敘述,這種帶著觀眾走近小團(tuán)圓的做法是離不開樂隊(duì)襯托的。無論是念白還是宣敘調(diào),樂隊(duì)部分都以不同的符號(hào)化音程和節(jié)奏型為后面小團(tuán)圓所遭受的不幸埋下了伏筆。

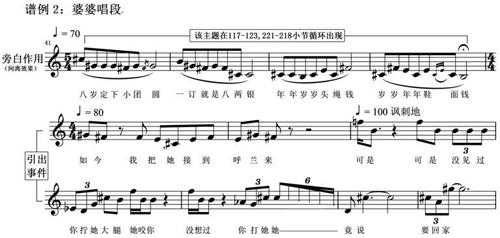

譜例2是41-51小節(jié)的婆婆唱段,前四小節(jié)在全曲中先后出現(xiàn)了三次,分別在開始(41-44小節(jié))、事件核心部分(117-123小節(jié))和結(jié)尾(221-228小節(jié)),由于后面的兩次循環(huán)主題中有部分小節(jié)的重復(fù),所以分別是7小節(jié)和8小節(jié)。僅從這一段落便可以發(fā)現(xiàn),丁木首先是將調(diào)性與無調(diào)性作為推動(dòng)音樂情緒發(fā)展的動(dòng)力性因素,如41-46小節(jié)是E宮五聲性旋律,47-51小節(jié)則是圍繞著三全音與小二度展開的無調(diào)性旋律。其次,對(duì)于速度的螺旋式上升(?=70-80-100)也使得該唱段為進(jìn)入隨后速度更快(?=120)的樂隊(duì)部分(52-76小節(jié))做好準(zhǔn)備。

譜例2:婆婆唱段

如果對(duì)室內(nèi)歌劇《呼蘭河》的結(jié)構(gòu)布局加以總結(jié),可以歸納為以下特征:

1.全劇從間離效果的角度可劃分為三個(gè)部分,即引入—事件核心部分—結(jié)束。

2.盡管劇中的人物并不多,情節(jié)也不復(fù)雜,但段落較為分散,作者采用三部性原則循環(huán)推進(jìn)的方式,將相鄰的段落設(shè)計(jì)成為具有局部三部性特征的小結(jié)構(gòu),共同組成全劇的三大部分,在事件核心后半部分148-195小節(jié),雖具有拱形結(jié)構(gòu)特征,但依舊是三部性原則。

3.速度慢-快-慢-快的有規(guī)律變換,在核心事件之前體現(xiàn)得較為明顯,在小團(tuán)圓死后,速度逐漸回落,直至結(jié)束部分凝固在?=40的速度,作者在寫作過程中是充分考慮速度結(jié)構(gòu)因素的。

4.人聲部分的念-唱-念-唱的交替循環(huán)結(jié)構(gòu)在圖1中也可以明顯看到作者的良苦用心。

5.樂隊(duì)不僅起到伴奏或連接的作用,它與人聲段落同等重要,在結(jié)構(gòu)布局中有著重要意義。

三、由間離效果所引發(fā)的善惡觀深層次思考

在小團(tuán)圓這個(gè)角色的設(shè)置上,作者本人是希望以小團(tuán)圓媳婦為出發(fā)點(diǎn),借其對(duì)封建壓迫、人權(quán)不平等的抗?fàn)帲瑢?duì)女性“發(fā)聲”的渴望表達(dá)女性對(duì)思想解放、人人平等的追求。反觀其中看似一直與小團(tuán)圓作對(duì)的“婆婆”也并非為真正的壞人,因?yàn)樵谄牌诺挠^念中她的做法是在為小團(tuán)圓媳婦治病,其實(shí)大家都只是封建專制、迷信的受害者。旁白角色的設(shè)定基本上是為了代替原著中“我” 的角色。在原著中,作者蕭紅希望借由“我”來表達(dá)她所看到的東西,即其希望表達(dá)其中相對(duì)客觀的人物關(guān)系與觀點(diǎn),而在歌劇中旁白的角色也是此功能。

如果不采用間離效果,將故事從敘事的角度訴說給觀眾,就很難達(dá)到客觀、公正地站在歷史、社會(huì)和大環(huán)境的角度,審視劇中角色的內(nèi)在性格和品質(zhì)。就像對(duì)待婆婆的評(píng)價(jià),如果以同化思維進(jìn)行編劇,將故事原原本本的呈現(xiàn)在舞臺(tái)上,則小團(tuán)圓勢(shì)必會(huì)發(fā)聲、會(huì)反抗,甚至?xí)c婆婆和大神、二神之間有著激烈的戲劇沖突。那么觀眾對(duì)于胡婆婆的善、惡評(píng)價(jià)可能就不會(huì)按照作者所希望的那樣去理解。

仔細(xì)回味室內(nèi)歌劇《呼蘭河》,會(huì)發(fā)現(xiàn)劇情中并無明顯的戲劇沖突,它僅僅是在講一個(gè)已經(jīng)接近尾聲,幾成定局的故事。之所以說接近尾聲,是因?yàn)槭∪チ诵F(tuán)圓之前與周圍人等格格不入的過程,以旁白之口三言兩語一帶而過;幾成定局指的是小團(tuán)圓已經(jīng)神情恍惚,被大神二神當(dāng)作搖錢的工具任人擺布,眾目睽睽下當(dāng)眾洗澡后死去,這一切都好像是平鋪直敘的在講一個(gè)既熟悉又陌生的故事。最為重要的是在整個(gè)事件結(jié)束后,10秒鐘的寧?kù)o和全劇最后旁白說道:“冰天雪地的,是個(gè)冬日,星星月亮出滿了一天,整個(gè)呼蘭城睡著了。前半夜那跳神打鼓的事情,一點(diǎn)也沒有留下痕跡。……團(tuán)圓媳婦的婆婆瘋了,為了她那些永遠(yuǎn)消失的銀子。”這又是具有典型間離特征的旁白、念白告訴大家,這種故事在民國(guó)初年的呼蘭城,甚至全中國(guó)都不足為奇,婆婆好似因?yàn)樗你y子而瘋掉了,得到了應(yīng)有的結(jié)局,但觀眾腦海中似乎只停留著那個(gè)唱著譜例2中詠敘調(diào)的婆婆身影,這就是間離效果帶給觀眾既熟悉又陌生化的“舞臺(tái)敘述事件”的結(jié)果。

丁木,青年作曲家。6歲起學(xué)習(xí)二胡,12歲考入中國(guó)戲曲學(xué)院附中師從著名二胡演奏家葉強(qiáng)、田再勵(lì)教授繼續(xù)深造。本科就讀于中央音樂學(xué)院作曲系,先后師從胡銀岳博士,作曲系書記陳泳鋼教授,著名作曲家、中央音樂學(xué)院副院長(zhǎng)秦文琛教授學(xué)習(xí)作曲。2018年,丁木以優(yōu)異的成績(jī)獲得研究生推免資格,保送至中央音樂學(xué)院作曲系繼續(xù)深造。

曾有樂評(píng)人這樣評(píng)價(jià)丁木的音樂:“在極具戲劇張力的背后,能感受到音與音之間隱藏的巨大力量。而在音樂過后,總是能引發(fā)人們更深層次的探討與思考。”

作為創(chuàng)作者,她的作品曾在北京、巴黎、米蘭等多地上演。2015年丁木作為最年輕的作曲家攜混合室內(nèi)樂作品《挽歌》登上北京現(xiàn)代音樂節(jié),截至目前,《挽歌》已由三個(gè)國(guó)家的團(tuán)隊(duì)制作了五個(gè)不同版本在全世界上演;2015年12月她的室內(nèi)歌劇作品《呼蘭河》入選第3屆室內(nèi)歌劇推動(dòng)計(jì)劃;2019年4月,她的第一部管弦樂作品《一天中,我思考的2個(gè)時(shí)刻》由中國(guó)青年交響樂團(tuán)首演,并廣受好評(píng)。

2015年,丁木作為聯(lián)合創(chuàng)始人創(chuàng)立了中國(guó)第一個(gè)由學(xué)生組成并專職演奏、推廣現(xiàn)代音樂的室內(nèi)樂團(tuán)Ensemble Novel。截至今日樂團(tuán)舉辦了九場(chǎng)音樂會(huì),共推出來自24位作曲家的32部原創(chuàng)現(xiàn)代音樂作品。

參考文獻(xiàn):

[1]貝托爾特·布萊希特(1898-1956)是20世紀(jì)最富獨(dú)創(chuàng)性的戲劇理論家和劇作家之一,是反傳統(tǒng)的“非亞里士多德”戲劇體系——敘事體戲劇體系的創(chuàng)始人。他的作品風(fēng)行全世界,歐、美、亞各大洲的許多國(guó)家都對(duì)他的戲劇和理論褒貶不一且爭(zhēng)議不斷,但總體來說是持肯定態(tài)度的。布萊希特的“間離效果”理論自20世紀(jì)80年代傳入中國(guó)后先后經(jīng)歷了全盤接受(80年代)——質(zhì)疑聲不斷(90年代)——辯證角度的客觀對(duì)待(21世紀(jì))。

[2]陳世雄:《現(xiàn)代歐美戲劇史》,文化藝術(shù)出版社,2010年,第668頁。

[3]張寶華:《命運(yùn)因何由“它”掌控——評(píng)劉天石室內(nèi)歌劇<蠱鎮(zhèn)>的“開放性”戲劇思維》,《音樂生活》,2020年第2期,第56頁。

[4]張寶華:《靈魂的獨(dú)白——室內(nèi)歌劇<向南,太陽下顫抖的星>戲劇結(jié)構(gòu)形態(tài)及音樂的表現(xiàn)手法與象征意義》,《音樂生活》,2020年第8期,第61-67頁。

[5]同[2]

張寶華 上海音樂學(xué)院在站博士后中央音樂學(xué)院博士? ? 沈陽音樂學(xué)院副教授