外白渡橋的航運印記

趙莉

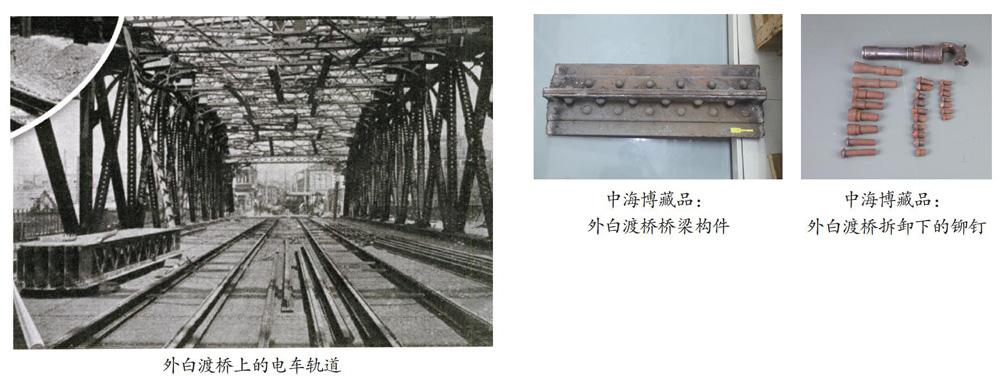

外白渡橋是上海的標志性建筑之一,也是近代上海城市化的象征。中國航海博物館收藏了外白渡橋的橋梁構件與鉚釘。這些藏品深刻反映了近代航運與貿易對上海城市的影響:不僅使上海經濟結構發生轉型,而且使城市空間、市政建設乃至城市文化發生了變化,上海從“東南都會”變成“東方巴黎”,從老城廂走上了近代化城市之旅。

眾所周知,外白渡橋位于外灘的最北端,橫跨蘇州河。蘇州河原名為吳淞江。吳淞江是古代太湖流域一條橫貫東西的通海大河。明朝初年,戶部尚書夏元吉“以浦代淞”的治水方案實現了“江浦合流”,使吳淞江匯入黃浦江,流入東海。近代開埠后,外商們發現乘船從吳淞通過青浦境再北上,可到達蘇州,所以又把吳淞江稱為蘇州河(Soochow Creek)。由于近代上海的很多地圖都是由外國人繪制,他們在地圖上將吳淞江標注為“蘇州河”。久而久之,“蘇州河”的稱呼便相沿成俗。一般人們以北新涇為界,把西面的上游河段仍然稱為“吳淞江”,東面下游進入上海市區的河段叫“蘇州河”。

1843年開埠后,上海處于“江海之匯、南北之中”的地理優勢得到進一步發揮,外國商船駛入上海,國際遠洋航線陸續開辟。上海逐漸從以國內貿易為主的區域性港市發展成為外貿為主的國際性港市。1853年左右,上海港超越了曾經有“天子南庫”之稱的東方大港廣州港,成為中國第一大港口,上海也成為中國對外貿易中心。從19世紀70年代到20世紀30年代,上海對外貿易總額增加11倍,年貿易值占全國比重最高達65%,最低也占44%,平均占一半以上。由于近代上海港港區已從十六鋪移至黃浦江外灘段,加之對外貿易的飛速發展,都促進上海城市中心由原來的南市老城廂轉移至外灘。1845年后,英租界、美租界和法租界相繼辟設,此后多次延伸,一個新興的市區在上海縣城以北、蘇州河以南拔地而起。

開埠以前,蘇州河北岸的虹口人口不多,對過江需求不高,那時渡船可以應對。上海開埠后,蘇州河北岸虹口美租界人口逐漸稠密,小船擺渡已經不能滿足人們的過江需求。在這樣的背景下,蘇州河上的橋梁建設應運而生。

第一代外白渡橋于1856年建造。當時一個叫威爾斯的英國商人于1855年在上海成立了蘇州河橋梁建筑公司,第二年就建成蘇州河上的第一座木橋威爾斯橋。由于蘇州河是溝通上海與太湖流域城市的重要航道,對外貿易的大宗商品絲綢、茶葉都是通過蘇州河從江浙絲茶產區運往上海,再從上海運往世界。蘇州河上每天都有很多船只往來,因此當時上海道要求該橋的高度須保證船只在漲潮時能通過。鑒于當時的造橋水平,無法造出滿足需求高度的橋。因此該橋設計為活動橋,有船時升起橋板讓船通行,沒有船時則放下船板。橋建成后,商人出身的威爾斯向經過此處的行人與車輛收費,盈利可觀。該橋位于蘇州河原擺渡口附近,人們又將其稱為“外擺渡橋”,后來又以訛傳訛稱之為“外白渡橋”。這對于向行人和車輛過橋收費的威爾斯橋似是一種反諷。

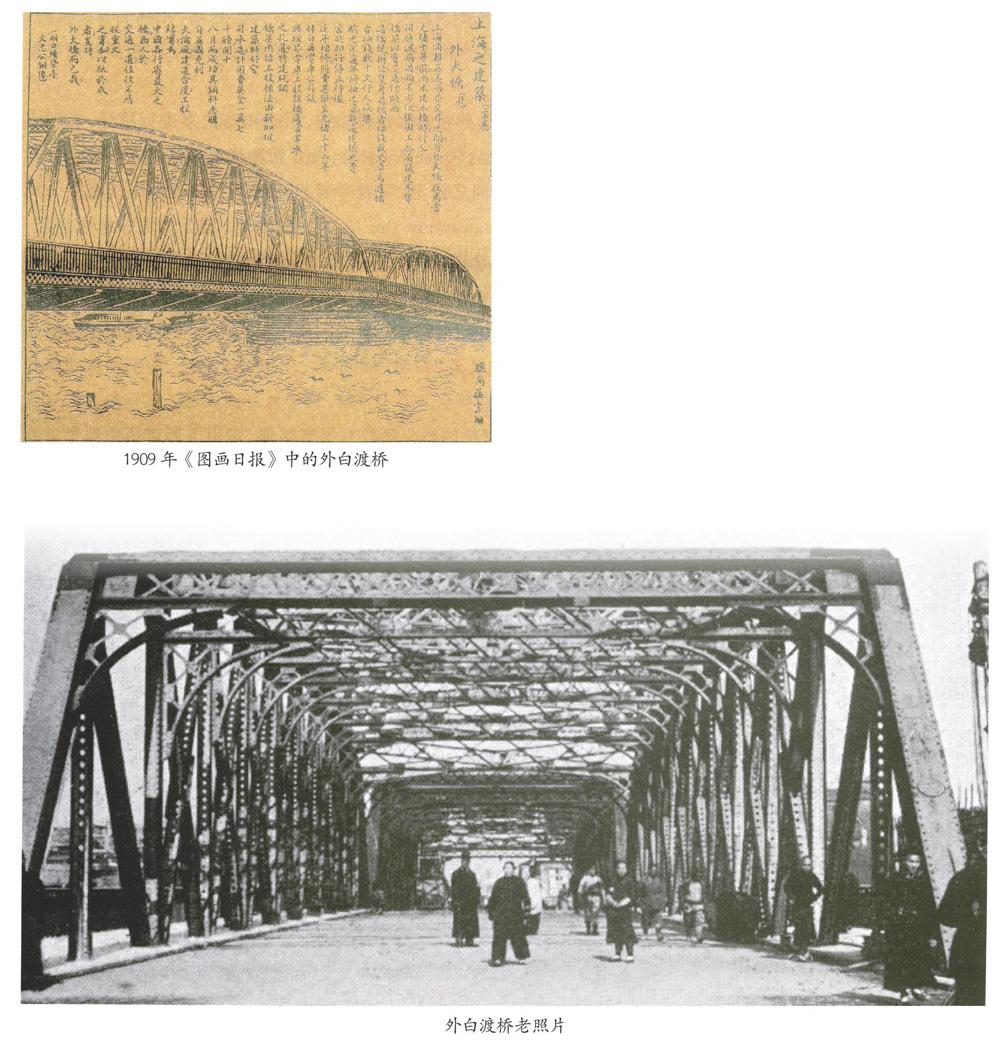

十幾年后,威爾斯橋由于缺乏維修,橋面出現傾斜開裂等問題。租界工部局多次通知威爾斯公司修理橋梁,但威爾斯公司始終沒有維修。1875年,工部局在威爾斯橋邊另建一座木結構大橋,建成后隨即就拆除了威爾斯橋。由于新橋位于外灘花園旁邊,被稱為“花園橋”,這是第二代外白渡橋。花園橋建成后,取消了收費,成為名副其實的“外白渡橋”。進入20世紀初,隨著上海近代工業的迅速發展,租界開始大規模橋梁建設工程。早在租界辟設之初,西方人已將母國的市政建設經驗帶到租界,在道路鋪筑、橋梁建設、道路附屬設施、交通工具等引入西式理念,改變了上海城市的樣貌形態。這一時期,有軌電車先后先被美國人、法國人、英國人提議引入上海。1905年,公共租界和法租界聯合組織專門委員會討論、并通過開通電車事宜。電車軌道從楊樹浦,沿外灘延伸到南京路,原來蘇州河上的木結構橋必須拆除,取而代之的是一座鋼質桁架橋。該橋由新加坡建筑師設計制造,鋼料購自英國。1907年,一座新建的鋼橋落成,飛架蘇州河,這就是如今人們耳熟能詳的外白渡橋,也是上海第一座近代化鋼桁結構橋梁。1908年,上海第一輛有軌電車從外白渡橋上緩緩駛出,為上海的近代交通翻開了嶄新的一頁。

說到近代洋涇浜,留下的不僅有外白渡橋的故事,還有“海派文化活化石”之稱的洋涇浜英語及舶來詞,語言背后則凝結著近代上海得風氣之先、吐故納新、中西交融、雅俗共賞的文化氣象,以及文化背后基于航運貿易的中外人員往來、移民僑民云集的人口圖景。蘇州河畔的外白渡橋“見微知著”,見證了一百多年來蘇州河兩岸航運、貿易、工業的發展,也見證了一百多年來上海因港而興的發展軌跡。同時,作為城市近代化的標志之一,外白渡橋自身也深刻地融入了上海近代化的百年歷程。