基于主題意義探究的“讀后續寫”教學設計

李 愷

一、引言

讀后續寫是培養學生英語核心素養的一種評價手段,要求考生的續寫與所給短文在內容、邏輯、情感和語言等方面保持很好的協同,其實質是完整表達文章主題的過程,從主題的引入、呈現,到主題的鋪陳、深化,再到主題的復現、強化。從主題的角度看,學生在續寫過程中經常出現以下問題:忽略主題,如情節設計旁逸斜出、偏離故事主線;誤讀主題,如情節設計不合邏輯、違背前文設定的人物特點;淡化主題,如語言風格不符、情感基調不匹配等。據此,教師應在讀后續寫教學中強化主題意識,引導學生深入探究前文的故事主題,使學生的續寫情節合理、結構緊湊、內容連貫、語言生動。

《普通高中英語課程標準(2017 年版)》(以下簡稱“2017 年版課標”)倡導主題意義探究的課程理念,并指出:“學生對主題意義的探究應是學生學習語言的最重要內容,直接影響學生語篇理解的程度、思維發展的水平和語言學習的成效。”同時,2017 年版課標還提供了探究語篇主題的三個角度:“第一,語篇的主題和內容是什么?即What 的問題;第二,語篇的深層涵義是什么?也就是作者或說話人的意圖、情感態度或價值取向是什么?即Why 的問題;第三,語篇具有什么樣的文體特征、內容結構和語言特點?也就是作者為了恰當表達主題意義選擇了什么樣的文體形式、語篇結構和修辭手段?即How的問題。”這就為讀后續寫提供了很好的教學思路。本文以一節讀后續寫示范課的教學為例,具體闡述如何基于主題意義探究理念設計讀后續寫教學。

二、教學分析

1.教學文本分析。

本節課的教學內容是一篇以母愛為主題的故事類文本。故事的前文分為題記和正文兩個部分。題記部分引用了Tenneva Jordan 的一句名言,贊美母愛的無私和偉大;正文部分記敘了作為長女的“我”小時候因為家里經濟條件不好,圣誕節前總擔心自己得不到像樣的禮物,而母親卻在圣誕節當天將自己的禮物偷偷讓給“我”的親情故事。該語篇的主題語境屬于“人與自我”下的“家庭生活”。正文部分共分五個自然段,前三段描寫“我”十分在意自己的禮物,第四段描寫母親主動出讓禮物;第五段以“Mum,I can’t...”結尾,與續文第一段首句“I was stopped by my mother’s eager,joyful look.”形成銜接,引導學生描寫母女倆的后續交流;再通過續文第二段首句“I have always remembered that Christmas fondly.”引導學生描寫“我”后來的思想轉變。全文起承轉合明顯,主題意義鮮明,語言生動樸實。

2.學情分析。

本節課的授課對象是市區一所四星級高中的高二學生。通過分析學生習作發現,該班學生總體上語言知識掌握得較好,寫作中出現的詞匯、語法錯誤不多;但不少學生續寫時的主題意識有待加強,表現為情節設計不合理或偏離主題,與前文的語言風格不能保持較好協同。

3.教學目標。

本節讀后續寫指導課后,學生在續寫時能夠:通過瀏覽文本標題、題記等相關信息,預測故事主題;通過探究主要情節,補全缺省信息;通過分析主題線索,構思續寫的合理情節;通過關注語言風格,豐富續寫的語言表達。

三、教學過程

Step 1:讀前文題記,預測故事主題。

上課伊始,教師在屏幕上呈現前文的題記部分,并讓學生回答:

“A mother is a person who,seeing there are only four pieces of pie for five people,promptly announces she never did care for pie.”—Tenneva Jordan

Q1:According to the words,what adjectives can you think of to define a mother’s love?

Q2:Why does the writer put the words before the story?

(設計意圖:從What 和Why 角度探究題記的內容和功能,引導學生預測故事主題。這種直奔主題的導入方式,既可以在短時間內使學生形成很高的閱讀期待,也能增強學生的主題意識,使學生在續寫時始終關注主題。)

Step 2:讀主要情節,補全缺省信息。

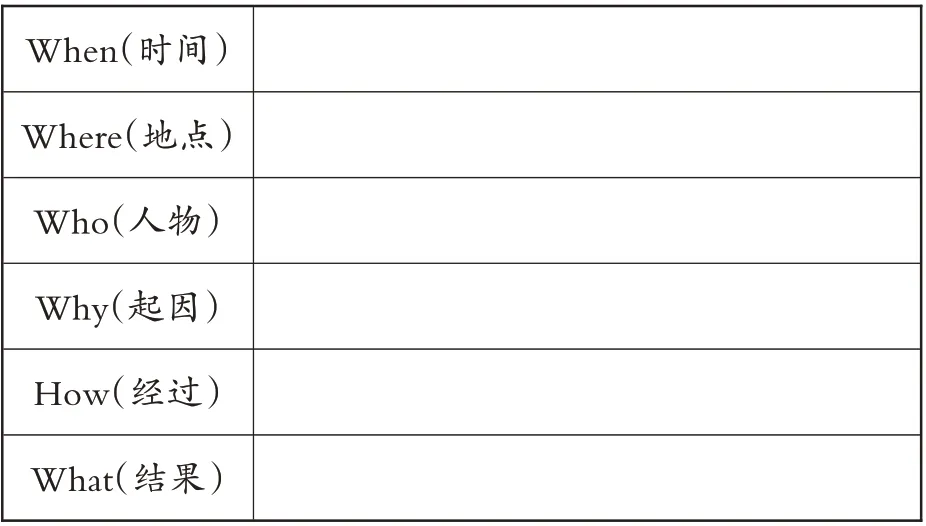

教師讓學生閱讀正文部分并填寫表1,獲取故事的主要情節和基本信息。

表1 故事的主要情節

通過以上活動,學生意識到補全故事的起因應是續寫的主要內容之一。教師追問學生:Can you predict the reason why mother insisted on giving me another gift?學生分享了三種預設。預設1:Mother wanted to show I was her favorite child. 預 設2:Mother wanted to praise me for my highest score in the end-of-term exam. 預 設 3:Mother wanted to show her appreciation for my help with the family in the tough year.

接著,教師讓學生討論以上預設是否符合題記設定的故事主題并說明理由。經過交流與分享,學生普遍認為:預設1 和預設2 中的母親過于偏心或功利,與題記中母親無私而偉大的形象不符;相比之下,預設3 綜合考慮了前文提到的諸多細節,如家里孩子多,且過去一年經濟拮據,但父母仍盡力為孩子們準備圣誕禮物;“我”作為家里最年長的孩子,雖很在意自己的禮物,但也極力掩飾自己的想法,不想給父母添加煩惱。在這樣的背景下,母親主動讓出自己的禮物,是為了感激“我”在艱難條件下為自己分擔家務,是合情合理的。

(設計意圖:根據記敘文六要素設計問題,一方面引導學生把握故事的語篇特征,加深對故事主題的理解;另一方面,也促使學生發現故事中的缺省信息,為讀后續寫做好鋪墊。此外,教師從Why 角度追問故事的起因以及評價預設的合理性,問題具有開放性且思維含量高,既有利于增強學生讀后續寫中的主題意識,又提升了學生的思維品質。)

Step 3:挖掘主題線索,構思合理情節。

教師讓學生再次細讀前文,并探究以下情節設計中作者的思路:

Q1:Why does the writer mention“I was too old for that”but still“checked each present under the tree”(Paragraph 1)?

Q2:What does the writer want to tell us by the mother’s words“There won’t be as much for Christmas this year. Try not to be disappointed.”(Paragraph 2)?

Q3:Why does the writer describe children’s eagerness for presents in Paragraph 3?

Q4:Why did the mother change the label on her present instead of telling me the truth(Paragraph 4)?

Q5:What kind of feeling could be involved in the words“Mom,I can’t”(Paragraph 5)?

(設計意圖:從Why 角度設計指向主題線索的深層次問題,引導學生理解作者在情節設計時運用的反襯手法。例如,學生通過對Q1和Q3 的探究能了解到孩子們不顧家里困難、一心想要得到禮物的“自私”心理;通過對Q2 和Q4的探究能體會到母親不計回報、一心只為家人著想的“無私”品格。此外,學生對Q5的探究也為續寫第一段奠定了情感基調。)

教師讓學生著手構思續寫第一段的具體情節。經過討論和分享,學生認為該段可以寫的合理情節包括:①母親解釋出讓禮物的原因;②母親的愛使“我”深受感動;③“我”的自慚形穢。

(設計意圖:通過挖掘主題線索,使學生充分理解故事主題。在主題引領下,學生設計的續寫情節趨于合理,同時在內容、邏輯和情感方面與前文保持很好的協同。)

Step 4:關注語言風格,豐富主題表達。

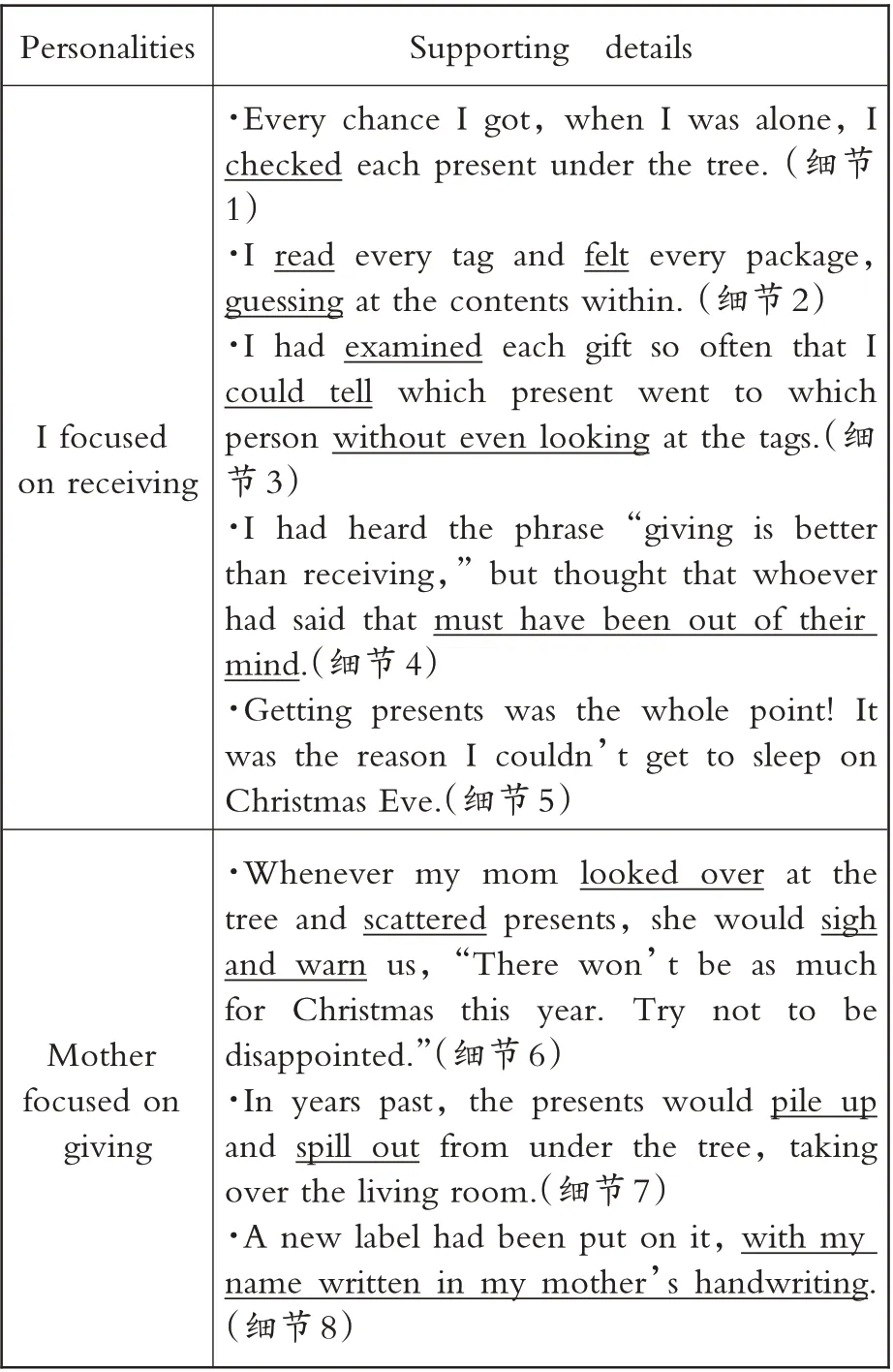

教師讓學生回看前文,總結母親和“我”的性格特征并給出理由。學生分享時,教師通過板書同步呈現探究成果,如下頁表2(畫線部分是教師板書的關鍵詞)。

教師讓學生思考:How does the writer present the characters’personalities in the story?

學生經過觀察總結出故事中表現人物特點的幾種寫法:動作描寫(細節1,2,3,6)、心理描寫(細節4,5)、語言描寫(細節6)和事物特征描寫(細節7,8)。隨后,教師讓學生嘗試運用以上寫法表現續寫第一段的主題,并點評學生的部分習作。

(設計意圖:從How角度設計主題意義探究活動,引導學生關注前文的語言風格和表現手法,為學生續寫搭建充分的語言支架。只有通過體會、賞析、模仿等手段,才能幫助學生在續寫中增加描述性語言,提高敘事性文體續寫的語言表達協同程度。)

表2 文本細節探究

Step 5:基于探究成果,實現遷移創新。

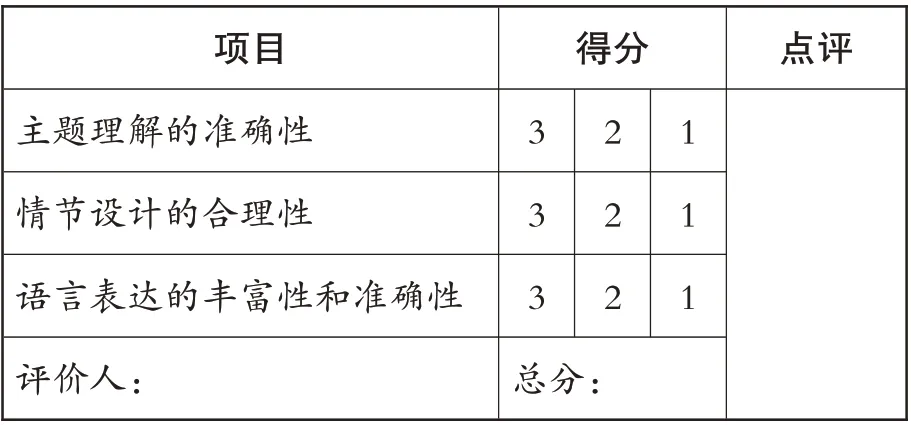

本節課結束前,教師總結續寫前進行有效閱讀的幾點建議,即從標題(題記)、主要情節、主題線索和語言風格出發探究故事主題,并提醒學生在續寫時牢固樹立主題意識。接著,教師布置學生課后完成本文的第二段續寫,并進行同伴互評。

表3 “續寫”同伴評價表

(設計意圖:結課環節中,通過總結探究故事主題意義的有效策略,再次強化學生的主題意識;讓學生運用本節課所學知識完成新的續寫任務,遵循“學以致用”的教學原則,在遷移創新活動中實現深度學習,促進能力向素養轉化;提供續寫同伴評價表,鼓勵學生之間相互反饋,有效提升學生的評判性思維能力。)