不同年齡階段Rasmussen 腦炎臨床與腦電圖特征

閆兆芬 王靜 欒國明 周健 光宇光 翟峰 王夢陽

Rasmussen 腦炎(RE)是臨床較為罕見的慢性中樞神經系統疾病,主要表現為一側大腦半球進行性萎縮、藥物難治性癲、運動功能和認知功能漸進性下降等[1],好發于兒童,癲發作中位年齡為6 歲,約有10%的青少年或成人患者病程中可出現癲發作[2]。既往研究 表明,12 歲以上的Rasmussen 腦炎患者大多病情進展緩慢,預后較兒童期發病者更好[3]。對其診斷主要依賴臨床癥狀與體征,同時借助腦電圖和MRI 檢查;然而大多數患者在疾病早期MRI 檢查并無明顯異常,而且亦非所有Rasmussen腦炎的診斷均需組織病理學活檢證實,因此臨床表現與腦電圖特征對早期診斷至關重要。本研究對首都醫科大學三博腦科醫院癲癇中心近年收治的Rasmussen 腦炎患兒的臨床表現與腦電圖特征進行比較,以為選擇治療時機、減少神經功能損害、提高患兒生活質量和早期診斷提供參考。

對象與方法

一、觀察對象

1.納入標準 (1)均符合2005 年Bien 等[1]提出的Rasmussen 腦炎診斷標準,且發病年齡≤18 歲。(2)根據Oguni 等[4]提出的Rasmussen 腦炎臨床病程分期(前驅期、急性期、穩定期),主要選擇頻繁出現癲發作和進行性神經功能缺損(例如偏癱、偏盲、認知功能)由前驅期進入急性期和穩定期的病例。(3)病程>4 個月。(4)患兒或監護人對住院期間所接受的治療與檢查項目知情并簽署知情同意書。

3.一般資料 根據上述納入與排除標準,選擇2005 年1 月至2018 年1 月在首都醫科大學三博腦科醫院癲癇中心住院治療且診斷明確的Rasmussen 腦炎患兒共36 例,男性13 例,女性23 例;發病年齡1.76 ~18.20 歲、平均(6.47 ± 3.58)歲,就診年齡為2.50 ~27.20 歲、平均為(9.56±5.35)歲;病程0.33 ~7.00 年,中位病程2.00(1.00,4.38)年。既往僅3 例患兒于發病前1 個月有感冒發熱史、1 例發病前3 個月有疫苗接種史;其余患兒發病前生長發育正常,無家族史。大多數患兒均以癲發作為首發癥狀(33 例),偶有以肢體肌力減弱發病(3 例);急性期病程為0.08 ~7.00 年,中位病程2.00(1.00,4.38)年;發病至手術時間0.33 ~7.00 年,中位時間2(1,4)年。根據癲發作中位年齡(6 歲),將患兒分為≤6 歲組(18 例)和>6 歲組(18 例),對兩組患兒性別、首次發作形式、急性期病程、發病至手術時間進行比較,除急性期病程(P=0.014)外,其余各項差異均無統計學意義(P>0.05,表1)。

表1 ≤6 歲組與>6 歲組患兒一般資料的比較Table 1.Comparison of baseline between ≤ 6 year group and >6 year group

二、觀察方法

1.長程腦電圖監測 監測儀器為Nicolet-64 導視頻腦電監測系統(美國Natus 公司),頻率1024 或512 Hz,按照國際10-20 系統或10-10 系統,分別放置32-64 導記錄電極和銀質盤狀電極,火棉膠固定。監測參數為高頻濾波70 Hz、低頻濾波0.50 Hz、靈敏度為100 μν/cm、走紙速度30 mm/s、電阻阻抗<5 Ω,每例患兒至少接受一次16 h 視頻腦電圖檢測。根據病程進展,每3 個月對兩組患兒進行一次腦電圖間歇期背景活動和樣放電部位對比觀察,放電位置同時累及≥3 個腦區的患兒,視為多腦區性樣放電。腦電圖觀察結果由兩位神經電生理科醫師進行分析,如果存有異議以高年資醫師分析意見為準。

3.外科手術 本組36 例患兒中34 例行手術治療,其余2 例患兒(≤6 歲組和>6 歲組各1 例)因家長拒絕手術,僅行免疫調節和抗癲治療。(1)解剖性半球切除術:≤6 歲組患兒4 例接受解剖性半球切除術;>6 歲組患兒4 例因半球離斷術后2 年再次出現發作二次行解剖性半球切除術。(2)功能性半球離斷術:共27 例行功能性半球離斷術,≤6 歲組13 例、>6 歲組14 例。(3)多腦葉切除術:本組僅3 例患兒行多腦葉切除術,均為>6 歲組患兒。(4)預后評價:依據Engel 分級標準[5]對兩組患兒手術療效進行評價,術后完全無發作為Ⅰ級;幾乎無發作或每年發作次數<2 次,為Ⅱ級;發作明顯減少,與手術前相比發作至少減少75%,為Ⅲ級;發作性癥狀無改善,為Ⅳ級。

4.統計分析方法 采用SPSS 16.0 統計軟件進行數據處理與分析。呈正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)表示,采用兩獨立樣本的t檢驗;呈非正態分布的計量資料以中位數和四分位數間距[M(P25,P75)]表示,采用秩和檢驗;計數資料以相對數構成比(%)或率(%)表示,行χ2檢驗或Fisher 確切概率法。以P≤0.05 為差異具有統計學意義。

結 果

一、臨床特征

據Rasmussen 腦炎臨床病程分期,前驅期主要表現為部分性運動發作,尤以陣攣發作常見(≤6 歲組11/18 例、>6 歲組10/18 例),少數患兒以輕微神經功能缺損癥狀發病(≤6 歲組2/18 例、>6 歲組1/18 例);>6 歲組有部分患兒病程中伴軀體感覺先兆(3 例),但≤6 歲組則無主訴軀體感覺先兆病例。急性期以部分性發作持續狀態為主征(≤6 歲組13/18 例、>6 歲組14/18 例),其次表現為部分性運動發作,主要包括陣攣發作(≤6 歲組6/18 例、>6 歲組4/18 例);穩定期則以部分性運動發作更常見(≤6 歲組2/18 例、>6 歲組4/18 例)。

對兩組患兒進入急性期平均病程進行比較,≤6 歲組患兒中位病程為5(2,11)個月、> 6 歲組為12.00(5.50,24.00)個月,組間差異具有統計學意義(P=0.014,表1),表明≤6 歲組比>6 歲組患兒進入急性期速度更迅速、時間更短。兩組患兒發病至手術時間,≤6 歲組24.00(12.00,28.50)個月、>6 歲組31(12,51)個月,組間差異無統計學意義(P=0.466,表1)。

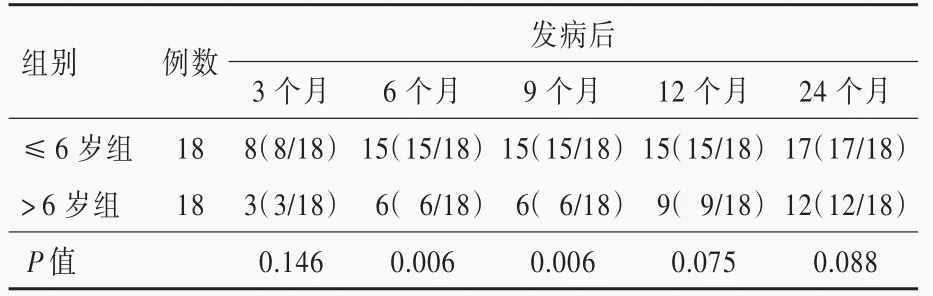

兩組患兒發病后不同時間段進展至急性期的比例為:3 個月11 例(≤6 歲組8 例、>6 歲組3 例)、6 個月21 例(≤6 歲組15 例、>6 歲組6 例)、9 個月21 例(≤6 歲組15 例、>6 歲組6 例)、12 個月24 例(≤6 歲組15 例、>6 歲組9 例)以及24 個月29 例(≤6 歲組17 例、>6 歲組12 例)。發病9 個月時,兩組患兒由前驅期進展至急性期的比例,組間差異具有統計學意義(P=0.002);發病逾9 個月時,兩組由前驅期進展至急性期的比例則差異無統計學意義(P=0.075,表2)。提示發病后9 個月,≤6 歲組患兒病情進展更迅速。

表2 ≤6 歲組與>6 歲組患兒病情進展程度的比較[例(%)]*Table 2.Comparison of disease progression degree between patients ≤6 years old and >6 years old[case (%)]*

二、腦電圖特征

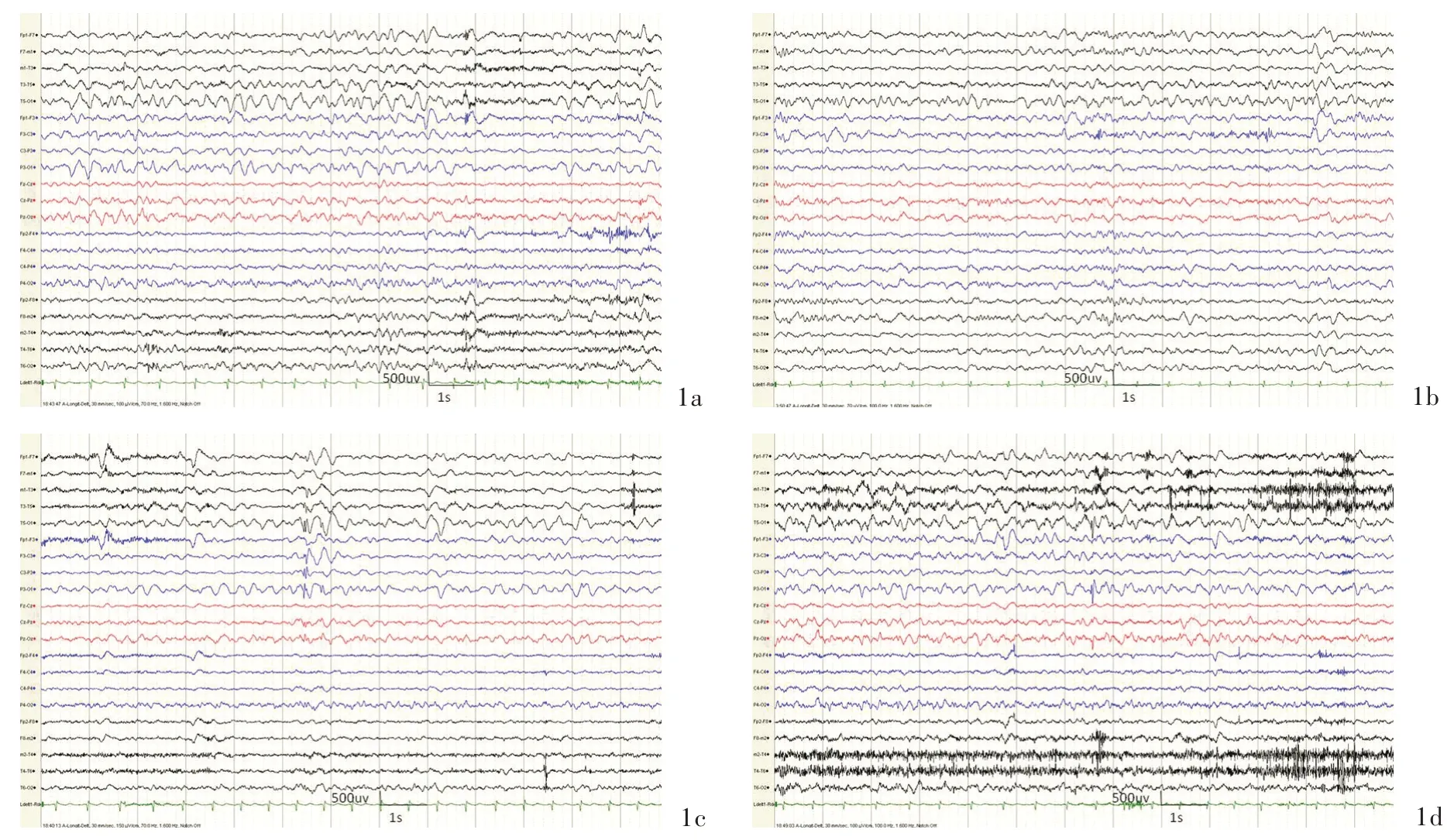

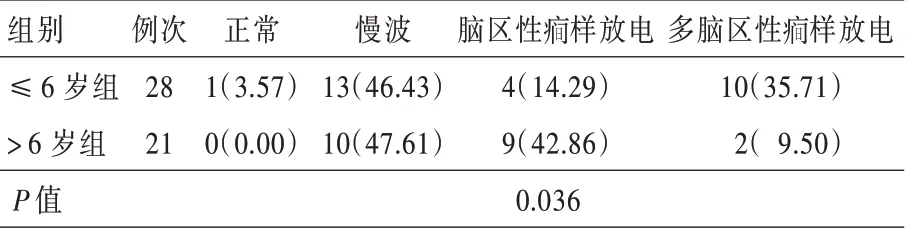

1.發作間期 兩組患兒共計施行49 例次視頻腦電圖檢查(≤6 歲組28 例次、>6 歲組21 例次),每例至少進行1 次16 h 腦電監測,最多者達6 次;隨著病情進展,約有97.22%(35/36 例)的患兒常規腦電圖可見一側半球背景活動減弱。其中,≤6 歲組有15 例患兒發病9 個月內由前驅期進入急性期,出現頻繁發作和漸進性認知功能減退,5 例發病12 個月內接受外科手術治療。對兩組患兒發病9 個月時的發作間期腦電圖進行比較,≤6 歲組10/18 例表現為一側半球多腦區性樣放電,>6 歲組2/18 例呈半球內多腦區性樣放電,提示兩組多腦區性樣放電患兒均已由前驅期進入急性期,且組間差異具有統計學意義(P=0.036;圖1,表3)。

2.發作期 兩組患兒均記錄到發作期腦電活動,同時表現有兩種或兩種以上發作形式者20 例,其中≤6 歲組10 例、>6 歲組10 例,且均監測到部分性持續性癲發作。≤6 歲組僅有2 例在部分性持續性癲發作時腦電圖無變化,余8 例均可見患側額中央區、頂區、顳區棘慢復合波放電;其中,6 例監測到強直發作,均呈現患側額中央頂區棘慢復合波放電。>6 歲組8 例患兒監測到肌陣攣發作,其余2 例中1 例腦電圖無變化、1 例可見額中央區棘慢復合波放電。

圖1 8 歲患兒,臨床診斷為Rasmussen 腦炎。背景及間歇期腦電圖可見左側半球慢波及多腦區性樣放電 1a 可見左側半球4 ~6 Hz 慢波活動 1b 清醒期間歇期可見左側額區導聯棘慢復合波放電 1c 清醒期可見左側中央頂中后顳區導聯多棘慢復合波放電 1d 清醒期可見左側枕區、后顳區導聯棘慢復合波放電Figure 1 A 8 years old patient, the clinical diagnosis was Rasmussen encephalitis. EEG background and interictal discharge as shown. The EEG showed widespread δ activity and multi-region discharge over the left hemisphere. The 4-6 Hz slow activity was shown in left hemisphere (Panel 1a). Interictal: the spike-slow discharge of left frontal region was observed in awake period (Panel 1b). Interical: the spike-slow discharge of left center-parietal, middle-posterior temporal region was observed in awake period (Panel 1c). Interical: the spike-slow discharge of left occipital, posterior temporal region was observed in awake period (Panel 1d).

表3 ≤6 歲組與>6 歲組患兒發病9 個月時間歇期腦電圖結果的比較[例次(%)]*Table 3. Comparison of interictal EEG result between patients ≤6 years old and >6 years old at 9 months after onset [case (%)]*

三、治療與預后

2.外科治療 36 例患兒中共34 例接受外科手術治療(≤6 歲組17 例、>6 歲組17 例),術式分別為功能性半球離斷術(≤6 歲組13 例、>6 歲組14 例)、解剖性半球切除術(≤6 歲組4 例)和多腦葉切除術(>6 歲組3 例)。術后隨訪時間為1.60 ~15.60 年,平均8.34 年。≤6 歲組行功能性半球離斷術的13 例患兒中11 例預后達EngelⅠ級,2 例于術后1 年再次出現部分性持續性癲發作,預后為EngelⅢ級。>6 歲組有14 例患兒行功能性半球離斷術,其中10 例術后無發作,預后達EngelⅠ級;4 例于術后2 年因部分性持續性癲發作再次行解剖性半球切除術,術后均無發作,預后達EngelⅠ級;3例行多腦葉切除術的患兒,術后頻繁出現部分性持續性癲發作,預后為EngelⅣ級。

討 論

Rasmussen 腦炎是一種兒童期發病且病因不確切的少見疾病,患兒多于14 個月至14 歲發病[6],本組患兒發病年齡最小1.76 歲、最大18.20 歲,平均10.71 歲。Rasmussen 腦炎早期發作形式以部分性發作常見,包括簡單性發作和復雜性發作,僅有6%的患兒以神經功能缺損發病[2]。本研究兩組患兒中共有3 例以一側肢體無力發病,其余均以部分性或全面性發作發病,由于一側肢體發作性無力易被忽視,因此在疾病早期易因漏診或誤診而延誤治療。

Rasmussen 腦炎診斷主要依靠臨床表現、腦電圖和影像學檢查。但是,由于早期Rasmussen 腦炎患者的MRI 表現正常或僅表現為單側局灶性皮質或皮質下水腫,故不易與局灶性皮質發育不良(FCD)等疾病相鑒別,至疾病后期受累半球才出現腦萎縮改變[7]。鑒于Rasmussen 腦炎早期臨床和影像學表現不典型,故而腦電圖異常則成為臨床診斷的重要依據[8]。

一般而言,在發病3 個月內,約有30%的Rasmussen 腦炎患者出現一側半球背景活動減弱,隨著病情進展一側半球慢波明顯加重,其中87%表現為多形性δ活動,14%呈雙側半球慢波活動[9-10]。在本研究中,前驅期6 例患兒(≤6 歲組2 例、>6 歲組4 例)均出現一側半球間歇性慢波;急性期97.22%(35/36)患兒出現一側半球持續性慢波活動,6 例中3 例出現雙側半球慢波。研究顯示,常規腦電圖間歇期可見患側半球游走性、局灶性、重復性樣放電[1],本研究≤6 歲組10 例、>6 歲組2 例患兒進入急性期后出現一側半球多腦區性樣放電。多腦區性樣放電提示腦內彌漫性興奮性增高,而患側半球腦區不同步則提示樣放電起源部位在解剖上的不同源性[11],反映由免疫介導的炎癥反應可損傷不同解剖區域,致使疾病進展,這種電生理學異常改變與Rasmussen 腦炎術后組織病理提示的大腦半球多灶性和進展性相一致,即同一例患者的組織病理中可見多個分期共存[12]。根據對本研究兩組患兒的觀察,筆者認為出現多腦區性樣放電時進入急性期,可作為Rasmussen 腦炎進入急性期時腦電圖的特征性變化。

約有半數以上的急性期患者表現為簡單運動發作或部分性持續性癲發作[1],本研究兩組患兒各有10 例經腦電圖記錄到部分性持續性癲發作,此為Rasmussen 腦炎最具特征性的腦電表現,極具診斷價值。其中,2 例患兒部分性持續性癲發作時腦電圖無改變,可能是由于導致部分性持續性癲發作的皮質病變范圍較小,以致于頭皮電極無法記錄到其腦電活動,或因偶極子現象不利于記錄到放電[13]。此外,兩組患兒均可見陣攣發作,≤6 歲組以強直發作為主,>6 歲組則以肌陣攣發作更為常見,這也因Rasmussen 腦炎的病變部位主要與外側裂周圍皮質或皮質下區域相關[7]。

根據對本組病例的觀察分析,筆者認為,根據腦電圖間歇期和臨床表現特征有助于提高對Rasmussen 腦炎的早期診斷和治療。目前臨床針對Rasmussen 腦炎的治療方式主要包括藥物治療和外科手術,旨在降低癲發作嚴重程度和發作頻率,從而改善患者的運動功能,尤其是兒童期治療不僅可以減少癲發作,同時有利于改善患兒長期認知水平[2]。然而,作為藥物難治性癲的Rasmussen 腦炎患者,抗癲藥物僅能緩解癥狀,而無法根除病因,雖然激素、靜脈注射免疫球蛋白、血漿置換療法或免疫抑制劑等免疫調節治療已使61%患者的癲發作和神經系統損害獲益[14],但仍未達到長期控制癲發作的療效,本研究中兩組患兒免疫治療效果均較差。因此,外科手術仍然是當今治療Rasmussen 腦炎癲發作的唯一有效方法,但有關手術時機尚存較大爭議。關于功能性半球離斷術和解剖性半球切除術控制癲發作的療效已經取得共識,本研究4 例(≤6 歲組)行解剖性半球切除術的患兒術后發作均得到有效控制,功能性半球離斷術后77.78%(21/27)無發作(≤6 歲組11 例、>6 歲組10 例),約22.22%(6/27)術后仍有發作,分析原因可能與患側半球離斷不完全有關,經再次手術,無論解剖性半球切除術或半球離斷術發作性癥狀均能達到預期療效。本研究兩組以多腦葉切除術患兒(>6 歲組3 例)療效最差,預后不良。進一步證實Rasmussen 腦炎為半球性病變,若要達到術后無發作的療效,必須完全阻斷患側半球致灶。研究顯示[15],智商低于70 的患者,術后認知功能可明顯改善,而智商在70 以上的患者術后反而呈現認知功能下降的結果,但需擴大樣本量驗證這一結論。

本研究的局限性在于樣本量較小,且為單中心研究,所納入病例大多數至我院就診時病程已超過6 個月,選擇發病9 個月時進入急性期患兒的腦電圖進行比較,具有主觀性,所得結果存在一定偏倚,需進一步擴大樣本量。