顱內破裂動脈瘤夾閉術后并發急性缺血性卒中危險因素分析

賴湘 張文波 葉敏 梁明禮 劉曉平 張光宇 葉俊華

顱內動脈瘤發病率為0.2%~7.9%[1],居腦血管病發病的前三位,破裂后病殘率和病死率較高,是導致蛛網膜下腔出血的主要原因[2-3]。引起顱內動脈瘤的病因有多種,包括家族遺傳性、基因多態性等先天性因素,以及動脈粥樣硬化、高血壓、外傷、感染等獲得性因素,好發于中老年人群[4]。近年來,隨著顱內動脈瘤夾閉技術日臻成熟和介入栓塞技術飛速發展,破裂后病死率明顯下降,但病殘率仍處于較高水平,尤其是術后并發急性缺血性卒中是預后不良的主要原因,發生率為20%~40%[5]。本研究對顱內動脈瘤夾閉術后并發急性缺血性卒中的危險因素進行回顧分析,以期對可控性因素采取針對性預防措施,改善患者預后。

對象與方法

一、研究對象

1.納入與排除標準 (1)頭部CT 顯示為蛛網膜下腔出血,并經CTA 和(或)DSA 證實為顱內動脈瘤破裂所致。(2)于發病1 周內施行動脈瘤夾閉術,同時輔助腦室外引流術(腦積水者)或去骨瓣減壓術(合并顱內血腫或明顯腦腫脹者)。(3)術后CT 和(或)MRI 提示新發梗死灶。(4)凡存在以下情況者均非本研究觀察對象:顱內動脈瘤合并動-靜脈畸形者;行動脈瘤栓塞術或合并顱內血腫需急診行開顱手術者;近1 個月內曾發生腦出血或蛛網膜下腔出血;既往有腦出血、缺血性卒中或顱腦創傷病史。

2.一般資料 選擇2013 年1 月至2018 年1 月在廣東省梅州市人民醫院神經外科行顱內動脈瘤夾閉術的顱內動脈瘤破裂出血患者共計267 例,男性103 例,女性164 例;年齡41 ~77 歲,平均(57.69 ±12.16)歲;病程2 ~7 h,平均(4.29±0.84)h。

二、研究方法

1.資料采集 (1)詳細記錄患者性別、年齡、病程、合并高血壓、吸煙,實驗室測定血糖(空腹血糖≤6.90 mmol/L、餐后2 h 血糖≤7.80 mmol/L)。(2)Hunt-Hess 分級:0 級,未破裂動脈瘤;Ⅰ級,臨床表現有輕微頭痛或無癥狀;Ⅱ級,中至重度頭痛,腦神經麻痹、腦膜刺激征陽性;Ⅲ級,意識模糊、嗜睡,伴輕度局灶性神經功能缺損體征;Ⅳ級,昏迷,自主神經功能紊亂或早期去大腦強直,中至重度偏癱;Ⅴ級,瀕死狀態,深度昏迷,去大腦強直。(3)影像學檢查:CT 和CTA 明確動脈瘤大小、破裂部位,是否發生腦室出血、急性腦積水或顱內血腫等并發癥。

2.顱內動脈瘤夾閉術 (1)手術器械:Yasargil型動脈瘤夾購自德國Aesculap 公司,型號包括微型(724,726)、彎 型(742,744)、槍 型(748)、直 型(740)、跨血管型(644)和薄刃型(682)。(2)手術方法:患者仰臥位,氣管插管全身麻醉,頭后仰10°~15°、偏向健側30°,以顴弓為最高點,采用改良翼點入路開顱,顯露額骨顴突,顯微鏡下順序切開側裂池、頸內動脈池和視交叉池,根據夾閉需要顯露對側頸內動脈和視神經,從側方達到動脈瘤,便于分離和保全動脈瘤后面的穿動脈,謹慎分離周圍正常腦組織和蛛網膜,直視下夾閉后交通動脈瘤,進一步分離同側大腦前動脈或大腦中動脈,直視下夾閉前交通動脈或大腦中動脈動脈瘤。對于合并腦積水者行腦室外引流術,于動脈瘤夾閉成功后,清除腦實質內血腫和蛛網膜下腔積血,然后以質量分數為0.3%罌粟堿溶液沖洗蛛網膜下腔,留置腦室外引流管,縫合硬腦膜、回納骨瓣,依次縫合皮下各層組織及頭皮。而合并顱內血腫或腦腫脹明顯的患者須行去骨瓣減壓術,自顴弓上耳屏前1 cm 處至前額部發際下做“T”形切口,顯露顱骨額顳頂區,根據CT等影像學檢查結果鉆孔5 或6 個,形成游離骨瓣,骨窗面積約12 cm×15 cm,位置為可充分處理出血來源;懸吊硬腦膜,清除腦內血腫及損傷的失活腦組織后,減張縫合硬腦膜,去除骨瓣后縫合切口,術后3 個月,根據患者需求和恢復情況再行顱骨修補術。(3)急性缺血性卒中確診標準:患者術后若出現不同程度神經功能缺損癥狀,諸如偏癱、失語、認知功能障礙、意識障礙加重甚至昏迷等,同時CT、MRI或DSA 證實存在新發梗死灶,即可診斷為急性缺血性卒中。

3.統計分析方法 采用SPSS 18.0 統計軟件進行數據處理與分析。計數資料以相對數構成比(%)或率(%)表示,采用χ2檢驗;呈正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)表示,采用兩獨立樣本的t檢驗;等級資料的比較采用Mann-WhitneyU檢驗。術后并發急性缺血性卒中相關危險因素的篩查采用單因素和多因素后退法Logistic 回歸分析(α入=0.05,α出=0.10)。以P≤0.05 為差異有統計學意義。

結 果

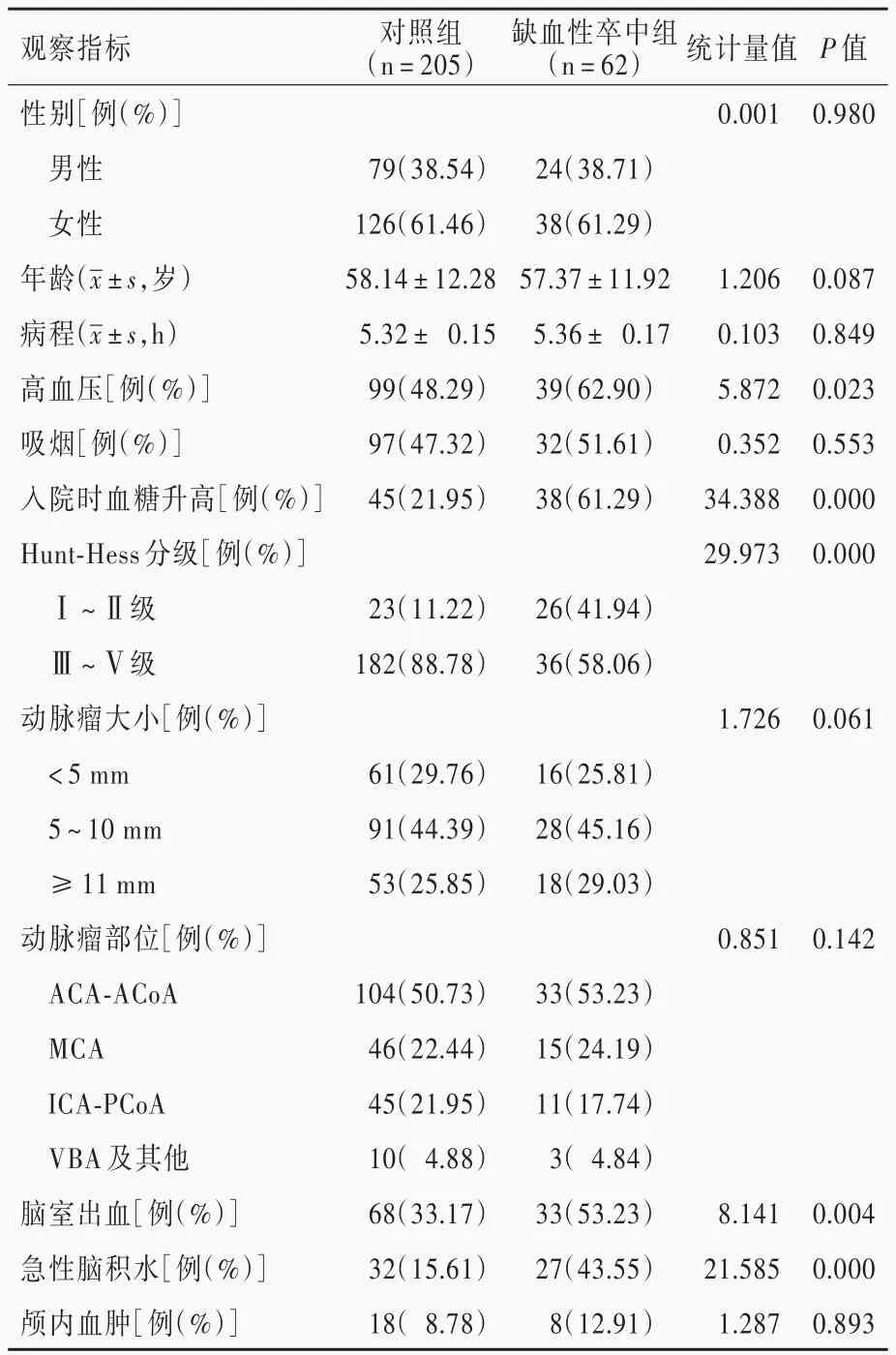

根據顱內動脈瘤夾閉術后是否并發急性缺血性卒中將患者分為缺血性卒中組(62 例)和對照組(205 例),兩組一般資料比較,缺血性卒中組合并高血壓(P=0.023)、入院時血糖升高(P=0.000)、術前Hunt-Hess 分級≥Ⅲ級(P=0.000)、合并腦室出血(P=0.004)和急性腦積水(P=0.000)比例均高于對照組,其余各項指標組間差異無統計學意義(均P>0.05,表1)。

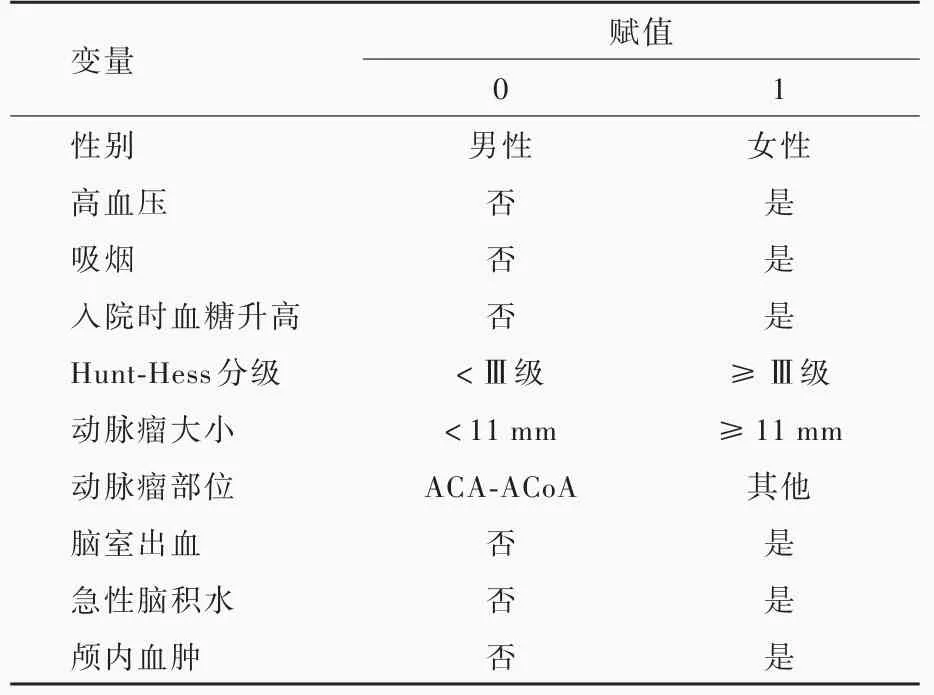

單因素Logistic 回歸分析顯示,合并高血壓(P=0.023)、入院時血糖升高(P=0.000)、術前Hunt-Hess分級≥Ⅲ級(P=0.000)、合并腦室出血(P=0.004)和急性腦積水(P=0.000)是顱內動脈瘤夾閉術后并發急性缺血性卒中的危險因素(表2,3)。將上述因素納入多因素Logistic 回歸方程,結果顯示:合并高血壓(OR=1.695,95%CI:1.247 ~2.631;P=0.006)、入院時血糖升高(OR=4.206,95%CI:2.771 ~6.284;P= 0.000)、術 前Hunt-Hess 分 級≥Ⅲ級(OR=1.443,95%CI:1.205 ~1.872;P=0.017)、合并腦室出血(OR=1.947,95%CI:1.465 ~2.973;P=0.001)和急性 腦 積 水(OR= 3.221,95%CI:2.218 ~4.960;P=0.000)是顱內動脈瘤夾閉術后并發急性缺血性卒中的危險因素(表4)。

表1 缺血性卒中組與對照組患者一般資料的比較Table 1. Comparison of clinical data between ischemic stroke group and control group

討 論

顱內動脈瘤破裂出血為臨床常見的出血性卒中,是神經外科急危重癥[6],動脈瘤夾閉術是經典的治療方法,可及時止血并預防再出血[7]。近年來,隨著顯微外科夾閉技術和介入栓塞技術日臻成熟,手術成功率極高,患者生存率高達98%[8],但術后并發急性缺血性卒中的風險亦較高,是導致患者病殘和病死的主要原因之一[9-10]。本研究納入的267 例顱內破裂動脈瘤患者均接受動脈瘤夾閉術,其中62 例術后并發急性缺血性卒中,發生率約為23.22%,與文獻報道相符[11]。筆者檢索近年文獻,鮮有針對顱內動脈瘤夾閉術后并發急性缺血性卒中危險因素的相關研究,鑒于此,我們對267 例顱內破裂動脈瘤出血患者的臨床資料進行回顧分析,并篩查術后并發急性缺血性卒中的相關危險因素。

顱內動脈瘤夾閉術后并發急性缺血性卒中主要與患者自身因素和術中處理因素有關。夾閉術操作的關鍵技術是在夾閉動脈瘤頸的同時保持載瘤動脈通暢,如果手術操作干擾了腦血流動力學或載瘤動脈夾閉不當,甚至術中或術后彈簧圈脫落等均可造成術后腦血管痙攣,誘發急性缺血性卒中,梗死灶主要位于載瘤動脈供血區[12],因此,術中和術后預防腦血管痙攣的發生至關重要[13-16]。我們的臨床經驗是,術中盡量清除腦池和蛛網膜下腔積血,釋放血性腦脊液,并以3%罌粟堿溶液反復沖洗腦池、蛛網膜下腔和手術區域,再以罌粟堿棉片濕敷載瘤動脈,減輕和預防腦血管痙攣;術后采用尼莫地平持續靜脈滴注常規降壓,同時加強監護,防止電解質紊亂,降低醫原性缺血性卒中的發生率。在本研究中,缺血性卒中組患者術前Hunt-Hess 分級≥Ⅲ級比例高于對照組;經Logistic 回歸分析,術前Hunt-Hess 分級≥Ⅲ級是顱內動脈瘤夾閉術后并發急性缺血性卒中的危險因素(OR=1.443,95%CI:1.205 ~1.872;P=0.017)。夾閉術后并發急性缺血性卒中與蛛網膜下腔出血量有關,術前腦出血越嚴重、Hunt-Hess 分級越高、對腦缺血代償能力越差,越易發生腦血管痙攣,導致遲發性缺血性卒中;同時,腦出血分解釋放的代謝產物亦可對腦血管造成刺激,增高顱內壓,加重腦水腫、腦腫脹和腦血管痙攣,導致缺血性 卒 中[17-18]。Frch 等[19]認為,入 院時Hunt-Hess 分級Ⅳ~Ⅴ級的患者,術后并發急性缺血性卒中的概率明顯高于Ⅰ~Ⅲ級者,建議Hunt-Hess分級Ⅴ級者以血管內治療為宜。

顱內動脈瘤患者術后易并發急性腦積水,本研究有59 例患者術后并發急性腦積水,發生率約為22.10%,其中缺血性卒中組所占比例高于對照組[43.55%(27/62)對15.61%(32/205)];Logistic 回歸分析顯示,合并急性腦積水是夾閉術后并發急性缺血性卒中的危險因素(OR= 3.221,95%CI:2.218 ~4.960;P=0.000)。急性腦積水可使顱內壓急劇增高,導致腦灌注減少,van Asch 等[20]發現,顱內動脈瘤夾閉術后并發的急性腦積水可使腦室周圍白質和深部灰質血流量減少,并延長平均通過時間(MTT)和達峰時間(TTP)。因此,術后早期行腦室外引流或腰椎穿刺治療以清除蛛網膜下腔出血,有助于改善腦積水帶來的不良預后;而合并腦室出血引起局部腦血流減少,腦組織灌注降低,使腦組織發生不可逆性損害,由于組織細胞失代償,炎癥反應則成為顱內破裂動脈瘤夾閉術后并發急性缺血性卒中的主要原因。

表2 顱內動脈瘤夾閉術后并發急性缺血性卒中危險因素的變量賦值表Table 2. Variable assignment of risk factors for acute ischemic stroke after intracranial aneurysm clipping

表3 顱內動脈瘤夾閉術后并發急性缺血性卒中相關危險因素的單因素Logistic 回歸分析Table 3. Univariate Logistic regression analysis of acute ischemic stroke after intracranial aneurysm clipping

表4 顱內動脈瘤夾閉術后并發急性缺血性卒中相關危險因素的多因素后退法Logistic 回歸分析Table 4.Multivariate backward Logistic regression analysis of ischemic stroke after intracranial aneurysm clipping

本研究結果還顯示,缺血性卒中組合并高血壓和入院時血糖升高比例亦高于對照組;進一步Logistic 回歸分析,合并高血壓(OR=1.695,95%CI:1.247 ~2.631;P= 0.006)和入院時血糖升高(OR=4.206,95%CI:2.771 ~6.284;P=0.000)均是顱內動脈瘤夾閉術后并發急性缺血性卒中的危險因素。但其作用機制目前尚未闡明,推測可能與以下原因有關:(1)高血壓患者腦血流自動調節(AC)能力或側支代償能力不良。(2)高血壓患者大多存在動脈粥樣硬化性血管病變,對缺血耐受程度較差。(3)入院時血糖升高的患者無氧酵解產物高于正常水平,大量乳酸堆積所導致的乳酸中毒可使患者發生腦低灌注的風險增加。因此,顱內動脈瘤患者入院時應快速完善各項實驗室檢查,然后積極采取對癥性降壓、降糖治療,穩定內環境,從而降低術后并發急性缺血性卒中的發生風險。

綜上所述,合并高血壓、入院時血糖升高、術前Hunt-Hess 分級≥Ⅲ級、合并腦室出血和急性腦積水的顱內動脈瘤破裂患者,夾閉術后極易并發急性缺血性卒中,應針對性加以預防。由于本研究為一項回顧性臨床試驗,所采集的臨床數據難以達到同質性和完整性,加之試驗設計不盡完善,導致結果存在一定偏倚,有待研究設計更為合理、樣本量更大的前瞻性隨機對照臨床試驗加以驗證。