民族手工藝在當代設計中的探析

——以傣族為例

□張璦麟 云南大學滇池學院

當前學界對民族手工藝的研究主要集中在工藝的傳承與保護、創新,民族文化的傳遞等諸多方面。隨著全球化的發展,曾經與該民族生活息息相關的民族手工藝品逐漸脫離了其生活基礎及其賴以生存的土壤。那么為什么民族手工藝品會與這片土地漸行漸遠呢?

首先,由于工業化標準化的生產,大量的工業產品代替了日常家用品,民族手工藝品從最初的用于生活,取于一方土壤,逐漸轉變為脫離生活與文化。其次,曾經因民族宗教信仰及民俗活動而產生的民族手工藝品,由于文化的啟蒙、科學的發展及理性的認識,對我們生活的影響也日漸式微。人類當前的生活中由許許多多的娛樂活動代替了曾經讓鄉親們聚集在一起的民俗宗教文化活動。最后,在制作中,產品批量化商業化的生產讓過去樸素、富有地域民族特色的手工藝品及文化被迫迎合潮流趨勢而失去了原有的韻味與個性。而一些手工藝精品則進入了社會精英層,逐步從實用性轉變為收藏性,同時范圍也在縮小,因而無法對其進行更廣闊的傳播。

由此可見,民族手工藝傳承之路荊棘滿滿,漸漸游離在當代社會生活之外。可為何在如此艱難的環境下,我們仍舊要保護民族文化、傳承民族手工藝?從發展的角度來看,任何一個社會的進步、科學的推進、理論的興起都離不開歷史的滋養。如果沒有過去,那么人類又是從何而來,知識又是如何產生的。我們現在所有的一切都是在舊有的基礎上發展而來的,因此保護來自歷史的信號義不容辭。民族手工藝品生于民族,產于生活,是民族智慧的結晶,是中華民族發展的足跡。“它”踏在古人的腳步里,循序漸進走進當今人類的生活中。“它”應走入未來,走進每個人心里,通過它來建造我們的精神家園[1]。在當代社會,這些質樸的、來自人類生存本源的產品,時刻提醒著我們要去關注生活的本質。因此,保護民族手工藝不僅是來自物質層面的需求,也是來自精神層面的需求。

然而社會與科技的發展是不可逆的,人類在每個階段都會發生相應的改變,包括審美、觀念和需求等也會發生變化。從歐洲工業革命到現代主義運動,從清政府閉關鎖國到中國的改革開放,我們無時無刻不在變化中求發展。社會規律尚且如此,更不用說民族手工藝傳承。民族工藝傳承既要有“傳”也要有“承”。“傳”字可以理解為傳遞文化的信息、工藝技術和材料知識,以及精神的認同,用一棵大樹去撼動另一棵大樹,如此反復傳播開來。而“承”字則是在尊重舊有知識、研析舊事物本質的基礎上運用創新思維再創造,使之被時代所接受,被當代所認可,從而延續下來,呈細水長流之態。因此,在解讀民族手工藝的當代設計時,我們應當首先掌握該民族的文化和手工藝的起源及本質,在設計時將舊有的優點及民族文化的特性融入進去,而不應盲目地追求當代設計的形態與審美。下面以傣族為例探討民族手工藝在當代設計中的轉變。

一、傣族手工藝文化

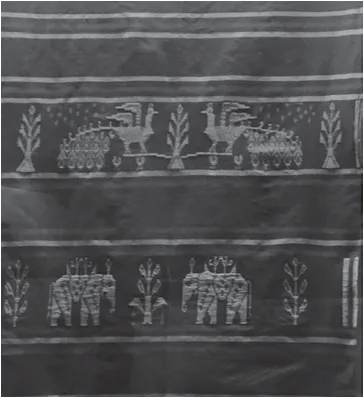

居住在云南西雙版納自治州,多居住于河邊,身著繡著條紋的筒裙和短衫,梳著高高的發鬢,這就是傣族分支的一系——水傣,在本文中的傣族也指這一脈。傣族人民信仰南傳上座部教,也稱小乘佛教,距今已有上千年的歷史。除擁有民族信仰之外,他們也有自己的語言與文字。傣族男子自小就要出家為僧,在佛寺中平靜地誦讀經書,領悟智慧,學習知識,至今該習俗仍有承襲。在整個宗教信仰中,佛意中十波羅蜜之首的“賧”在傣族生活中有著重要的意義,傣族大量的民俗活動都與之有關,如“開門節”與“關門節”,甚至佛寺延續也來自“賧”。“賧”,意味供奉、奉獻及犧牲[2]。“賧”的宗教活動里,百姓們的供奉除抄錄經書及制作佳肴外,還要自己制作與佛相關的民間工藝品,由此衍生了大量的佛教民間藝術,包括歌謠、繪畫等。傣族人民通過提煉,將其用于紡織品及工藝品上,如寺廟中經幡中的大象與孔雀(見圖1),這些圖案由簡單的點線面構成,已經脫離了原始的形象并成為傣族文化的精神象征。

圖1

傣族的文化圖騰具有象征性,傣族手工藝品也具有濃濃的地域性,主要體現在生活日用品方面。例如,由傣族婦女世代延續的慢輪制陶,仍然使用慢輪的工藝及當地的泥沙材料,采用露天的燒制方式,用木板拍打成印,成品多是瓦罐水壺等用品,這與傣族靠水而居有關。它反映了傣族的生活方式及文化變遷,成為民族歷史文化的載體。

在風格上,傣族工藝品體現著質樸性。工藝品的本質是產品,是指因生活的需要而產生的可以運用在日常生活中的產品。在這個基礎上,人們發揮民族的美的精神對其進行潤色與修飾,使其具有“藝”的性質。可見,工藝品的本質離不開生活,而生活的本質就是樸實無華。因為即使再浮華的世界仍然需要柴米油鹽、吃飯睡覺。傣族工藝品的質樸與他們的生活息息相關、緊密相連,展示著原始的美的情操。同時,質樸性還與自然性相輔相成,自然性主要體現在傣族工藝品對自然形態的模仿,主要捕捉生活中自然產生的美。

二、傣族工藝品與當代設計的融合

傣族文化多元多樣,各式工藝獨具特色,除上面提到的慢輪制陶外,還有用貝葉制作的經書“貝葉經”,以及工藝性濃厚的傣錦等。以傣錦為例,其可分為絲織錦和棉織錦,多使用傳統的“紋板”方式織緯,圖案有植物、動物,以及由點線面構成的幾何造型。我們既可以將其理解為材料,也可以將其理解為造型(見圖2)。

圖2

(一)功能性思考

在設計一件產品時,我們首先要對其功能性進行思考。傣錦在民族成長中一般作為衣服配飾及宗教裝飾的材料,因此我們可以將其視作一種布藝材料進行功能性運用,如布偶、窗簾、包飾,以及所有可以運用到布藝的產品。當代設計受到思維解放的影響,在設計功能與形式上天馬行空,因此,布藝這種基礎材料的產品種類運用得非常廣泛,作為裝飾或直接用于功能產品皆可。

(二)材料性思考

除單獨使用傣錦材料之外,在設計中,我們也可以適當地加入其他材料元素與其進行搭配。不同的材料擁有不同的質感與屬性,多種材料的搭配往往能碰撞出特殊的火花,讓人眼前一亮。例如,金屬的銳利感與色彩鮮艷的傣錦能碰撞出光芒耀眼的感覺,原色的木紋與傣錦搭配會發出質樸的韻味,陶藝的粗糙與傣錦的精細產生反差的化學反應[3]。

(三)民族識別性思考

形態在民族手工藝設計中具有非常重要的意義,雖然我們要使民族工藝與當代設計融合,但形態的思考是使其區別于一般當代設計的主要特征。如今,當代設計具有現代化、信息化、科技化、全球化的特征。在很多時候,我們甚至無法區別中國的與歐洲的設計。因此,我們應用當代的思維方式承載傳統的民族文化,使設計作品具有民族識別度。這種民族識別度體現在對民族特色的運用上,如傣錦圖案、傣族“賧”文化等。同時,在設計過程中,我們不能急切地向當代設計靠攏而過于剝離民族的美學特性,應循序漸進,你中有我、我中有你。傣族手工藝具有地域性、質樸性、自然性及象征性等特征,在設計的過程中,我們應在研究的基礎上進行升華,并緊密地貼合民族文化的本質。

當代社會的發展使民族手工藝在大眾思潮中迎來轉型的契機,每一個契機既有困難也有突破口,就如同事物變化發展的規律。如何打開這扇門?有多少人愿意打開這扇門?又有多少人能接受它?成為民族手工藝在當代需要持續思考的話題。

結 語

在現代設計教育的背景下,我們使用當代的角度與設計思維,思考并再創造民族手工藝品,使其被大眾接受,從而起到傳播與保護民族文化的作用。由此可見,設計師的思考方式在其中占有重要地位。設計師應當努力地提高自己的審美素養與文化范疇,擴展自己的設計領域及邊際知識圈,用文化的方式去傳承民族文化,站在歷史的肩膀上推陳出新。同時,在設計過程中,設計師要敢于思考,敢于進行多元化的嘗試和實驗,如此,才能使民族手工藝文化源遠流長、動靜相宜,在傳統中求變化,在變化中求發展。