馬壩人與石峽文化遺址風景區

陸 琦

馬壩人遺址和石峽文化遺址位于廣東省韶關市曲江區馬壩鎮西南約2 km處的獅子巖。獅子巖是兩座石灰巖孤峰,遠看像伏地的獅子,北面的石峰為獅頭,南面的石峰為獅尾,兩座孤峰山中擁有縱橫交錯的溶洞。獅子巖以所出土的“馬壩人”頭蓋骨和“石峽文化”遺址而蜚聲中外。

1958年6月,馬壩肥料廠的職工在獅子巖獅頭山北面第二層溶洞的一條裂隙中發現古人類頭骨化石和其他古脊椎動物化石,古人類頭骨經有關專家鑒定是直立人向智人過渡的早期類型人類化石,命名為“馬壩人”。馬壩人是介于中國猿人和現代人之間的古人類,為12.9萬年前的舊石器時代的古人類,屬早期智人,是直立人轉變為早期智人的代表。此馬壩人化石為一頭骨的顱頂部分,屬一中年男性個體。馬壩人頭骨化石的出土為完善我國原始人類發展的序列提供了相當重要的資料。馬壩人遺址于1961年公布為廣東省文物保護單位。

1972年,在馬壩人頭骨化石出土地點的兩座石山之間發現了距今四五千年的新石器時期的文物遺址,被命名為“石峽文化”,獅子巖頓時名聲大震。石峽遺址內有距今6 000年至西周晚期春秋時期4個不同時期的考學文化堆積層,有柱洞、灰坑、陶窯等遺存,被清理的公共墓葬有一百多座,并出土有石器、陶器及玉器等。馬壩人遺址和石峽文化遺址在2001年被公布為國家重點文物保護單位。

馬壩人頭骨化石是華南地區唯一發現的早期智人化石,但其遺址至今尚未發現有文化遺物。和馬壩人一起被發現的有大熊貓、劍齒象等l7種南方古動物群化石。這些古動物化石的出土,表明當時南越氣候溫暖濕潤、草木遍野、森林茂密、水源充足和動物種類繁多。所以馬壩人的發現,有助于研究古人類在粵北地區的活動和當時的地理氣候及生態環境,為進一步探討人類演化和發展過程提供了寶貴材料。既擴大中國遠古人類分布范圍,也填補了嶺南地區人類進化系統上的空白。

隨后,在廣西發現“柳江人”“麒麟人”“靈山人”“都安人”以及廣東的“封開人”“陽春人”“樂昌人”等,可以看到嶺南“古人”演進到“新人”的歷史階段。舊石器時期,南越先人依靠狩獵和采集為生,就自然巖洞而居。原始人類最初的棲身之所就是華南石灰巖地區喀斯特地貌的溶洞,水對石灰巖的不斷溶解形成許多洞穴,成為嶺南先民最主要的生活地理條件。洞穴是遠古嶺南先民重要的居住形態,嶺南遠古人類以洞穴為居度過了漫長的時期,對于漁獵和采集群體來說,食物來源完全依賴自然界,防衛能力較弱,所以選擇生活地點是相當重要。

早期洞穴遺址都位于石灰巖丘陵地區的一些較為寬闊的山間盆地或谷地,居住洞穴多在盆地或谷地的石灰巖殘丘或孤峰的下部,附近則有長流不斷的小溪河流,靠近水源,洞口高出當地河水面10~20 m,防止漲水時受淹。遠古人類御寒能力是很低的,故洞口背寒風,方向一般是向南或向東,在嶺南這樣的低緯度地區,這種朝向不僅利于避風寒,同時納日光,能得到充足的光線,白天依靠自然光在洞口活動。洞口大小一般寬高5 m左右,太小出入不便,過大不便堵塞,野獸易于侵入。洞穴前面是開闊谷地,附近有小河以及崗丘林木,為他們提供狩獵、捕撈和采集的天然資源。

洞穴空間作為嶺南原始人類最早的居所,也體現出最初的空間分化和對生活空間品質的追求。生活遺跡表明,接近洞口的部分,白天日照充足,不需照明即可進行日常活動,如修制工具、處理獵物或采集的植物、縫制衣物等,而且空氣流通,氧分充足。洞里一般可容一二十人至數十人棲息。當時人們使用的生產工具主要是打制的砍斫器、敲砸器和刮削器,還有礫石鉆孔石器、石錘、石片和少量磨制的切割器,并能利用獸骨、鹿角等和蚌殼,磨制成鏃、錐和針,已會縫制獸皮或其他東西來蔽體遮羞。

新石器時代基本上是以原始農耕、畜牧、定居、制陶、磨制石器及鉆孔技術為主要的文化特征。從新石器時代早期開始,嶺南先人在長期生產實踐中逐步掌握了磨制石器和燒造陶器等新技術,生產力發展較快,利用和征服自然的能力也逐步提高,出現原始農業,并開始種植稻谷。隨著農業的發展,生產力進一步提高,大片土地得到開發,人們的活動范圍更加廣闊,營造觀念的發展和建筑技術的成熟使定居成為可能,嶺南早期人類在農耕文明的發展下逐步壯大聚落的空間和內涵。

伴隨著農業生產的不斷進步,嶺南先民走出洞穴,選擇地勢平坦、土地肥饒、對發展農業生產更有利的地方建造住房,開始在山崗臺地棲息。石器技術的進步使他們可以蓋起了半穴居和木構住房,居住條件大為改善。生產力的發展促成了木構建筑的誕生,而居住條件的改進,生活范圍的擴大,又使更大面積的土地得到開發,農業生產得到進一步的發展,糧食來源有了可靠的保證,使定居人口數量的穩步增長,人們也開始建造更加堅固的房子安頓家園。早期聚落具有明顯突出的共性:分布在各地區山丘和平原的過渡地帶,依山傍水,既有利于農業生產,也是漁撈、狩獵和采集的良好場所,自然資源豐富,是一種兼及獵捕采集的農耕生活。位于獅頭巖與獅尾巖兩座石灰巖孤山之間的山腰峽地的石峽遺址區域,常年多雨,氣候濕潤,農作物生長期長,野生稻資源豐富。在“石峽文化”地層的遺址和墓葬中均發現有栽培稻遺跡和稻米、谷粒,以及石器生產工具。馬壩河兩岸有起伏的山崗,是石峽人狩獵的好場所。在石峽遺址已發掘的約4 000 m2面積中,發現至少兩座木骨泥墻房屋及大量灰坑、柱洞、灶坑和有用火現象的紅燒土堆等,都與居住行為有密切關系,其中有殘長40.7 m、進深8.6 m的長屋。

石峽遺址有種類繁多的陶器,燒成溫度約1 000℃,工藝先進。地層堆積中罐類器皿較大,直徑至少都有20 cm,在當時來說制作的難度非常大。由此推測,當時可能已有較為專業的手工制陶工坊的存在。石峽遺址還有眾多的石錛和鑿,包括4件一套的卷刃凹口鑿,錛是加工粗大的木料使其光滑的,有卷刃凹口鑿說明有圓卯圓榫,制作這些工具同樣也是需要專業的手工作坊。

石峽遺址也發現的氏族公共墓地,分布在遺址東部崗頂平緩處,東西長60 m,南北寬55 m,大約3 300 m2范圍內。發現有100多座墓葬,均為東西向長方形土坑墓。包括一次葬和兩次葬墓。隨著個體勞動和個人經營在生產中的作用日益增大,逐漸在財產公有制的氏族公社內部將生產資料和生產品變為個人的私有財產,從而導致私有制的產生。私有財產的逐漸增多出現了貧富分化,這時墓地的隨葬品無論從數量和質量上都與以前有著質的差別。石峽文化的第3期44座墓葬中,隨葬品達百件左右的就有4座,隨葬中有相當數量的生產工具。石峽墓地里面有非常明顯的大墓和小墓,開始看到產生貧富分化和社會地位的分化。

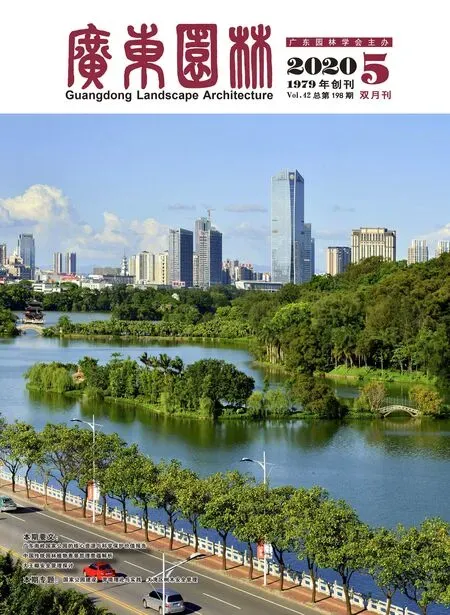

馬壩人與石峽遺址風景區內湖光山色,景色秀麗,山中有洞,洞中有湖。前后獅子巖孤峰石山均發育有石灰巖溶洞,洞內石筍、石幔、石柱千姿百態各具奇趣,湖面幽深曲折。該景區分為前山和后山,前山主洞是馬壩人頭骨化石出土地點,在銀巖和桂花巖等洞中塑造了馬壩人生活塑像群,再現四五千年前馬壩人生活場景和“石峽文化”時期先民們生活情形。后山除了塑有原始人狩獵與生活場景外,還有禪宗六祖惠能大師曾居住過的招隱寺和具有千姿百態的石鐘乳的大型石灰巖溶洞。

景區內還設有建筑面積達2 096 m2的馬壩人博物館,陳列有許多古人類及動物的化石和新石器時代的文物。遺址風景區內既可飽覽山險、洞奇,水秀之美,又能豐富歷史文物知識,闡發思古幽情,是一處山、水、洞、石兼收并蓄,集考古與旅游、知識性與娛樂性融為一體的大型考古旅游勝地。