促進法則內化 明晰生發原理

——以“有理數加減法(1)”教學現實為例

■潘建明

在初中數學教學中,法則教學是重點內容。然而,在當下的數學法則教學中,常見的問題有:不明算理,機械地套用公式,運算缺乏合理性,對運算內涵缺乏科學的認識。我們團隊(常州市自覺數學教育高端成長工作室)在法則教學的研究中達成如下共識:(1)要以法則教學為載體,在讓學生掌握法則的同時,達到對“法理”的思考,從操作層面上升到思維層面,使數學思維品質得到發展;(2)在法則教學過程中,結合學生的認知基礎,要整理好教學線索,例題選擇要精,具有層次性和可變性,盡量能一題多變,一題多解,以便舉一反三,觸類旁通。練習切忌機械訓練和重復演練,最好以題組的形式,多角度、多形式、全方位進行訓練,以深化對法則的理解,形成解題技能;(3)法則的教學過程通常是給例子——找規律——歸納法則——適用辨析——運用法則——推廣法則,要讓學生親歷法則的形成過程,將帶有生硬“規定性”的法則變成學生的自然生成,沒有“過程性思辨”就沒有思維品質的提升;(4)教學中要讓學生學會舉例,并對例子進行分類、歸納、綜合、概括,然后用概括性的語言表達出來,體現從未知生長出新知,運用已有經驗探索新知的過程,充分淡化生硬的“規定性”的痕跡;(5)掌握法則是教學的難點,教學中要認真思考如何讓學生真正理解法則,要在關鍵處發力;(6)通過對法則適用性的思辨,可以讓學生積累數學活動經驗和感悟數學思想,培養思維品質。下面,筆者以蘇科版數學教材七年級上冊“§2.5有理數加減法(1)”的教學現實為例,談談法則教學,供大家參考。

一、經驗喚醒

有理數的加法是在小學算術加法運算上的拓展,是初中數學運算最重要、最基礎的內容之一。本節課是在學生已經理解并掌握了有理數概念的基礎上進行教學的。學生學習數學是一種認識過程,要遵循一般的認識規律,學生能否接受并形成在有理數范圍內進行各種運算的思維方式(先定性再定量),關鍵在于這一節的學習。

師:在小學,我們已經學過了加、減、乘、除四則運算法則,不過參加運算的數都限于正數之間。現在我們已經學習了有理數,當然也要研究有理數的加、減、乘、除等運算。那么,有理數的這些運算的運算法則相對小學會發生什么樣的變化呢?今天我們從最簡單的運算——加法開始。有理數加法運算法則會和小學的加法運算法則一樣嗎?帶著這樣的思考,我們先進行相關知識的回顧。有理數是怎么分類的?

生1:有兩種分類。

分類一:

分類二:

師:在“分類二”中,我們將正有理數簡單稱為正數,負有理數簡單稱為負數,當然有理數中還包括0,則兩個有理數相加分別有幾種類型?

生2:正數+正數、正數+負數、正數+0、0+0、負數+0、負數+負數。

師:我們把符號相同的兩個數相加叫作同號兩數相加,把符號不同的兩個數相加叫作異號兩數相加。上面的五種類型又可以重新分為幾類?

生3:同號兩數相加、異號兩數相加、一個數與0相加。

[啟示]數學是自然的、清楚的、合情合理的,要讓學生理解新知,首先要關注新知的引入。新知的引入通常有兩類:一類是從解決實際問題出發的引入;一類是從數學知識的發生發展過程引入。這里的引入屬于后一種。

二、自覺體悟

在教學中,我們要讓學生通過自主探究獲得積極的感性體驗,特別要關注學生的“過程性積淀”,要掌握時間火候,關注學路優先,讓學生自己進行法則的總結和提煉,不能將法則“強加”給學生,只有這樣,學生對有理數加法的法則才會理解深刻、掌握到位。

師:現在我們將鉛筆的筆尖在數軸上進行左右方向的運動,規定向右為正。如:以原點為筆尖運動的起點,向左運動5 個單位記作-5。請同學們拿出課前準備好的數軸,先獨立探究,再小組交流,對有問題的同學給予幫助。先請完成探究活動一。(學生探究、交流,教師巡學指導。)

問題①:先向右運動5個單位,再向右運動3個單位,能否用算式表示?總結果是什么?

問題②:先向左運動5個單位,再向左運動3個單位,能否用算式表示?總結果是什么?

學生總結歸納(教師板書):(+5)+(+3)=8,(-5)+(-3)=-8。

師:再請完成探究活動二。(學生探究、交流,教師巡學指導。)

問題③:先向左運動3 個單位,再向右運動5個單位,能否用算式表示?總結果是什么?

問題④:先向右運動3 個單位,再向左運動5個單位,能否用算式表示?總結果是什么?

問題⑤:先向左運動5 個單位,再向右運動5個單位,能否用算式表示?總結果是什么?

學生總結歸納(教師板書):(-3)+5=2;3+(-5)=-2;(-5)+5=0。

師:最后請完成探究活動三。(學生探究、交流,教師巡學指導。)

問題⑥:如果筆尖第1 秒向右(或左)運動5個單位,第2 秒原地不動,兩秒后筆尖從起點向右(或左)運動了5 個單位,能否用算式表示?總結果是什么?

學生總結歸納(板書):5+0=5或(-5)+0=-5。

[啟示]教學明線是學生進行探究活動,增強感性體悟。若探究活動放在一起進行,學生會很亂,也不易理出頭緒。分階段進行會讓學生很清晰地看到問題的實質,使其獲得的感性體驗不斷地得到強化。教學暗線是分類探究,與前面學生歸納的“同號兩數相加、異號兩數相加、一個數與0 相加”相吻合,利于學生歸納法則時進行分類思考。

三、探究導學

為了讓學生進一步感知法則,我們可以通過足球比賽的凈勝球數讓學生在不同的背景下進行感知,然后進行法則的歸納與提煉。其設計有:其一是強化認知經驗,其二是進行認知的遷移;讓學生將黑板上所有算式關于兩個加數的符號進行分類,是對分類思想的再強化;在此基礎上,(三個分類型中)讓學生觀察、分析、歸納和提煉有理數加法的法則,就能較好地“順應”學生的認知規律。

師:大家都喜歡足球,實際上足球比賽中贏球數與輸球數是相反意義的量。我們可以規定贏球為“正”,輸球為“負”,比如,贏3 球記為+3,輸2 球記為-2。在足球比賽中規定:進球數記為正數,失球數記為負數,它們的和叫作凈勝球。那么學校足球隊在一場比賽中的凈勝球可能有以下各種不同的情形:(1)上半場贏了3球,下半場贏了2 球,全場共贏了5 球,也就是(+3)+(+2)=+5;(2)上半場輸了2 球,下半場輸了1 球,全場共輸了3 球,也就是(-2)+(-1)=-3。你們還能說出其他情形嗎?(教師將所列出的算式進行板書。)

生4:上半場贏了3 球,下半場輸了2 球,全場贏了1球,也就是(+3)+(-2)=+1。

生5:上半場輸了3 球,下半場贏了2 球,全場輸了1球,也就是(-3)+(+2)=-1。

生6:上半場贏了3 球,下半場不輸不贏,全場仍贏3球,也就是(+3)+0=+3。

生7:上半場輸了2球,下半場兩隊都沒有進球,全場仍輸2球,也就是(-2)+0=-2。

生8:上半場打平,下半場也打平,全場仍是平局,也就是0+0=0。

師:請同學們將黑板上所有算式按關于兩個加數的符號進行分類。

生9:分三類,分別是同號兩數相加、異號兩數相加、一個數與0相加。

師:看看這些算式,你們認為有理數的加法法則和小學里學的加法法則一樣嗎?

生10:不一樣。

師:請同學們分三類來歸納出有理數加法法則,先自己說給自己聽(獨學),再說給同桌聽(對學),最后小組交流(群學)。(學生表述、交流,教師巡學指導。)

教師在學生全班展示的過程中,板書有理數加法法則。(略)

師:哪一類法則最難歸納?

生11:異號兩數相加,它也要分兩種情況——絕對值不相等的異號兩數相加和絕對值相等的異號兩數相加。

[啟示]由學生喜歡的足球入手,以凈勝球數讓學生列出其他算式,從多個算式中讓學生進行分類,并進行啟發,加強了學生對“分三類”的分類思想的認知。分三類分步進行歸納減輕了學生歸納的“工作量”,也降低了歸納和理解的難度,使不同層次的學生都能跟上“節奏”;最后一句“哪一類法則最難歸納?”加深了學生對異號相加法則要“分類”的記憶。

為了讓學生理解法則和學會書面表達,舉例如下。

例1 計算:①(-3)+(-9);②(-4.7)+3.9;③0+(+11)。

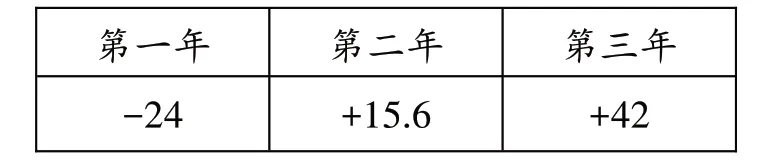

例2 某公司三年的盈虧情況如下表所示,規定盈利為“+”(單位:萬元)。

第三年+42第一年-24第二年+15.6

(1)該公司前兩年盈利了多少萬元?該公司三年共盈利多少萬元?

(2)請自己創編計算練習題。

(3)試著利用這些算式編制應用題:①(-2)+(+2);②(+12)-(-8);③(-8)+(+6)。

[啟示]針對解題過程的規范格式,教師一開始就要強調到位,只有不斷地強化和約束,才能讓學生慢慢養成良好的習慣;對于“現在大家有沒有發現做兩個有理數的加法運算和小學里做兩個數的加法運算有什么不同嗎?”的追問,是想讓學生自己歸納出來以強化“代數算法思維”——先定性再定量;例2 的補充是為了拓寬學生的視野,從求兩個有理數的和到求3個有理數的和,形成推廣能力。

國際著名數學教育家弗賴登塔尓指出:“學生學習數學的唯一正確方法是實行再創造,也就是由學生個人把要學的東西自己去發現或創造出來。教師的任務是引導和幫助學生去進行再創造,而不是把現成的結論灌輸給學生。”本節課讓有理數加法法則“化雪無痕”地落到學生的心里,使學生“自然地吸收”,也就是說在教學中,我們要通過學生的思維活動,把前人的思維結果化為他們的思維結果,重視學生的“自覺建構”。