易腐垃圾就近就地處理技術淺析*

呂 凡,章 驊,郝麗萍,邵立明,何品晶

(1. 同濟大學固體廢物處理與資源化研究所,上海 200092;2. 上海污染控制與生態安全研究院,上海 200092)

1 引言

2016 年12 月21 日中央財經領導小組第十四次會議召開以來,我國政府高度重視垃圾分類工作,要求“普遍推行垃圾分類制度”。2017 年3 月,國務院辦公廳頒發《生活垃圾分類制度實施方案》(國辦發〔2017〕26 號),要求46 個重點城市的城區范圍內先行實施生活垃圾強制分類。擬頒布施行的《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(2020 年4 月29 日修訂通過),首次將“國家推行生活垃圾分類制度”寫入法律;并將“城市生活垃圾”的表述修改為“城鄉生活垃圾”,要求地方各級人民政府應當統籌規劃建設“城鄉生活垃圾”的分類、收集、貯存、運輸和處置設施,以促進建立覆蓋農村的生活垃圾分類制度。相應地,2019 年10 月19 日住房和城鄉建設部提出《關于建立健全農村生活垃圾收集、轉運和處置體系的指導意見》,要求推動農村生活垃圾分類減量先行。2019年10 月21 日,農業農村部召開全國農村生活垃圾治理工作推進現場會,亦強調抓好農村生活垃圾分類試點工作。易腐垃圾是我國城鄉生活垃圾的主要成分,占城鎮生活垃圾的36.5%~76.0%(wt)[1],占農村生活垃圾的26.1%~63.2%(wt)[2-3]。因此,實施城鄉生活垃圾分類后,需要新建大量的易腐垃圾處理設施。

大型集中化的易腐垃圾終端處理設施的建設和調試運行周期長,落地困難。即便能及時建設完成,目前已列入規劃的建設能力也較難很快達到重點城市近期實施垃圾分類后收運的大量易腐垃圾的處理要求。因此,在大中型城市,亟需加快和擴大應用就近就地處理技術,建立易腐垃圾集中和分散就地處理相結合的處理模式。近期出臺的《上海市生活垃圾管理條例》(上海市人民代表大會公告第11 號) 和浙江省地方標準DB33/T 1166—2019 城鎮生活垃圾分類標準均鼓勵在農貿市場、標準化菜場配置濕垃圾或生鮮垃圾就地處理設施。而在農村,也需要就近就地處理分類的易腐垃圾,以減少農村生活垃圾轉運量、減少收運頻率、減少收運過程污染、減輕縣鎮處理設施負擔,以及緩解縣鎮新處理設施落地困難等問題[4]。

根據目前我國城鎮與農村易腐垃圾的產生和收運情況,可行的就近就地處理技術的處理規模為0.1~50.0 t/d,包括不同技術的處理設備和小型設施。本研究具體針對各相關技術的原理、技術設備特點、產物和殘余物特征及利用途徑、環境污染風險、技術成熟度和處理成本,進行評價分析。探究目前易腐垃圾就近就地處理技術應用存在的障礙因素和解決方案。

2 易腐垃圾小型處理技術概述

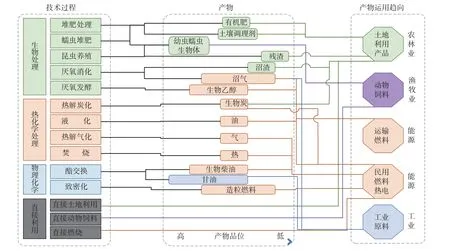

圖1 從技術過程、產物類型和利用途徑3 個層面,匯集了目前國內外處理生物質廢物采用的主要小規模處理技術。這些技術存在技術成熟度、處理成本、環境污染風險高低等方面的差異。其最終轉化產物包括:用于農業的有機肥和土壤調理劑、用于畜牧漁業養殖的飼料、作為運輸燃料或民用燃料/熱/電的生物能源,以及作為工業原料。按技術過程,可分為:生物處理(堆肥、厭氧消化、發酵、蠕蟲堆肥、昆蟲養殖)、熱化學處理(熱解、氣化、液化、焚燒)、物理化學處理(酯交換、致密化)、直接利用(直接土地利用、直接作為動物飼料、直接作燃料)。其中,直接利用的環境污染風險和食品健康安全風險最高,污染易失控,在我國已被嚴禁;酯交換技術主要用于處理餐廚廢油脂[5];致密化技術則適用于處理秸稈等原狀蓬松的木質纖維素類廢物[6];熱化學處理適合于含水率低的廢物,如秸稈等,否則能耗極高,而我國廚余垃圾的含水率高達68.0%±5.8%(wt)[1],餐飲垃圾含水率達72%~75%(wt)[7-8]。因此,實際上以廚余垃圾和餐飲垃圾為主的易腐垃圾就近就地處理時最適用的是生物技術。

圖1 易腐垃圾小型處理技術匯總框圖

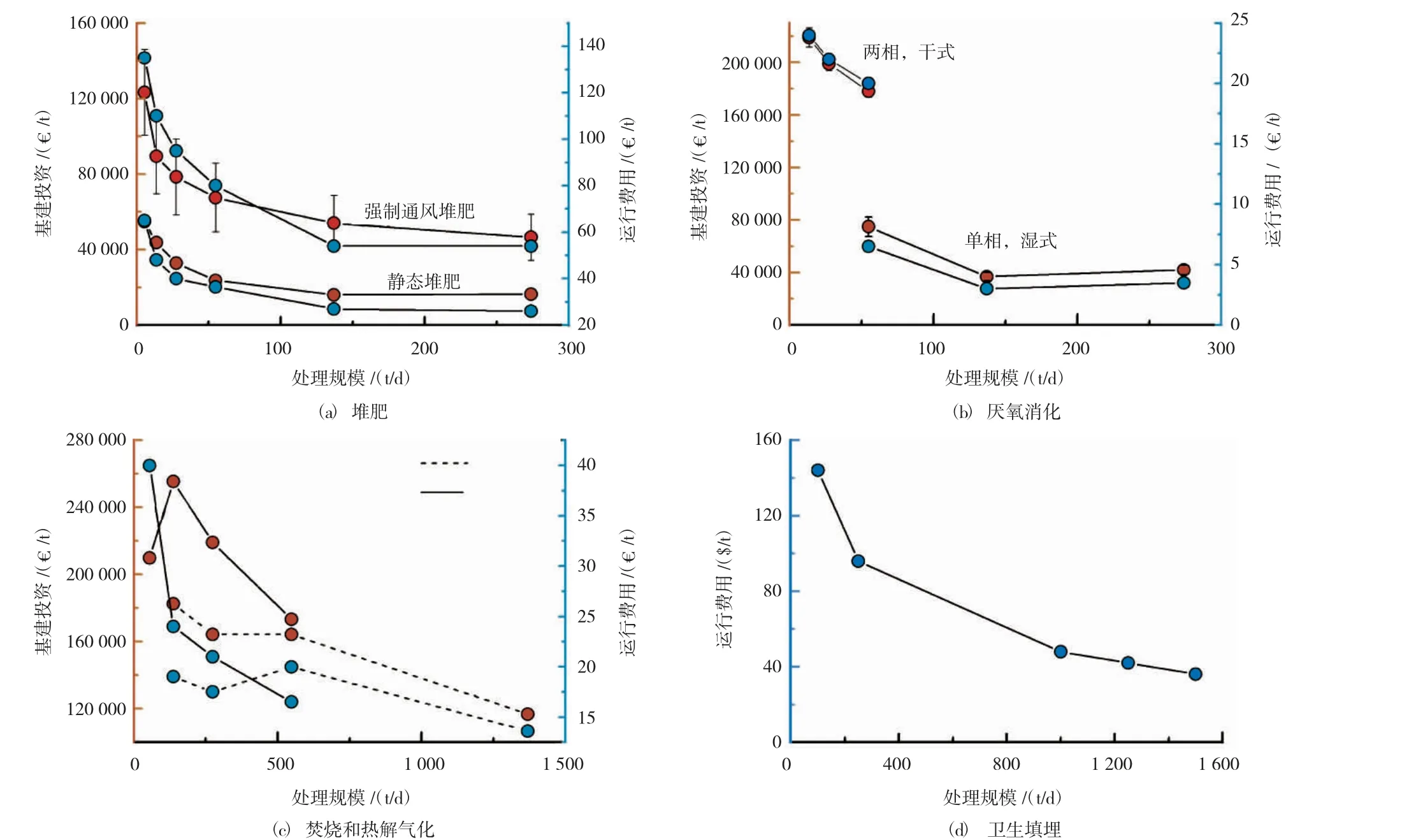

與類似工藝的大型處理技術相比[9-10],規模效應會顯著提高小型處理技術的噸垃圾處理成本。圖2 顯示堆肥、厭氧消化、焚燒和熱解氣化、填埋技術的噸垃圾投資費用與噸垃圾運行費用均隨處理規模的增加而迅速下降。以堆肥技術為例,當處理能力由250 t/d 降至5 t/d 時,噸垃圾投資費用增長5.6 倍,噸垃圾運行費用增長1.5 倍。而且,運行費用的規模效應對于堆肥和厭氧消化這類生物處理技術相比焚燒和填埋更為顯著,投資費用的規模效應相對于厭氧消化和焚燒技術更為顯著[11]。但是,小型化處理技術的成本增加應與前端的垃圾收運成本降低統籌權衡,需要全過程系統平衡。我國村鎮生活垃圾的收運成本可達50~350 元/t[3,12-16];在歐洲,農村地區的生活垃圾收運成本一般是城市化區域的1.12~1.86 倍[17];美國的生活垃圾收運成本一般是2.15$/(t·km)[18]。因此,采用小型化技術就近就地處理易腐垃圾可大幅降低收運成本;并且,有些技術更適合小型化應用,例如蚯蚓堆肥和黑水虻養殖。

圖2 噸垃圾基建費用和噸垃圾運行費用與垃圾處理規模的關系

3 小型生物處理設施的技術分析

3.1 好氧生化處理機(房)

1) 技術原理。好氧微生物在有氧條件下將部分有機物轉化為CO2,殘余有機物與微生物殘體逐漸轉化為腐殖質的過程。

2) 技術設備要素。機械攪拌、加熱、通風、好氧菌種。其中機械攪拌,提高攪拌能量輸入可促進物料均質、生化反應、水分去除;加熱,為減少加熱能耗損失,越小型的設備,其保溫結構和保溫材料要求越高;通風,主要目的是去除水分,以及為微生物供氧;微生物菌劑或酶制劑,需要耗費較高的運行成本,但其有效性、持續性、菌種類別和生物安全性等均缺乏科學評價。

3) 產物和殘余物。一般是生物穩定性(生物穩定性,指的是物料在特定環境下不再被微生物降解,而趨于穩定的程度) 程度不一的固態產(殘余) 物。相關行業標準NY 525—2012 有機肥料要求:①外觀顏色為褐色或灰褐色,粒狀或粉狀,均勻,無惡臭,無機械雜質;②有機質≥45%,總養分≥5%,水分≤30%,pH 5.5~8.5;③5 種重金屬(As、Hg、Pb、Cd、Cr) 滿足限量要求。一般情況下,原狀易腐垃圾對照該標準,僅水分超標,其他指標無論處理與否均能達標。因此,市場上現有設備均主要是從去除水分上著手。而實際上,決定產(殘余) 物質量的關鍵指標是“生物穩定性”[21],低生物穩定性物料會在后續運輸、儲放和應用時造成瀝濾液、臭氣、衛生無害化、雜草生長、燒苗等一系列二次污染問題,從而影響其市場利用消納。生物穩定性高的產物可作為園林綠化和花卉盆栽基質使用。歐盟各國一般定義堆肥產物達到生物穩定的四日好氧呼吸量(Respiration Activity,RA4) 應小于10~30 mg/g,或耗氧速率應小于0.32~1 mg/(g·h)[22]。我國行業標準CJ/T 227—2018 有機垃圾生物處理機要求資源型生物處理機的產物耗氧速率應小于0.5 mg/(g·h)。徐延春[23]分析了我國各地易腐垃圾好氧處理產物的RA4數值,發現要達到產物RA4小于30 mg/g,設施型處理工藝至少要穩定運行15~30 d;而設備型處理工藝的產物RA4一般在60 mg/g 以上,要達到上述生物穩定標準需再進行數十天的二次發酵。畢峰等[24]也發現,75%杭州市農村易腐垃圾機器成肥產品的生物穩定性(腐熟度,以胡敏酸/富里酸比值、種子發芽指數評估) 根本無法滿足有機肥料標準的基本要求[24]。

4) 環境污染風險。①廢水。預處理擠壓脫水,污水產生量可達0.1~0.2 m3/t,COD 一般在20 000~100 000 mg/L,氨氮在500~1 000 mg/L,無法達到GB/T 31962—2015 污水排入城鎮下水道水質標準的COD 500 mg/L、氨氮45 mg/L 等限值要求。②臭氣(異味)。由于持續通風或排出水蒸氣,臭氣會持續產生。具體控制措施包括設備密閉性、活性炭吸附(甚至采用高效率空氣微粒子過濾器HEPA,即類似于空氣凈化器)。臭氣控制需達到GB 14554—1993 惡臭污染物排放標準或所在地一些地方標準的要求。例如,上海市需滿足其地方標準DB 31/1025—2016 惡臭(異味) 污染物排放標準要求。除了好氧處理過程會釋放大量的惡臭化合物外[25-29],好氧處理產物在儲放過程依然會持續產生異味,有報道指出[30],果蔬類垃圾主發酵堆肥產物在后續21 d 儲放過程中會持續釋放氨氣、硫化物、苯系物和萜類物質,并以氨氣為主。

5) 技術分類、技術成熟度和成本。①消滅型(減量型) 設備(生物處理機)。技術目標是去除水分,同時將有機物全部轉化為CO2和H2O,一般無需添加高結構強度的輔料。CJ/T 227—2018 要求,減量型生物處理機的減重率≥98%。但是,每噸易腐垃圾按照含水率75%(wt) 計,達到NY 525—2012 要求的含水率30%(wt) 時的產(殘余)物質量為0.357 t,實現的物料減量率是64%;若含水率完全減至0% (wt),則實現的物料減量率是75%;若有機物能被降解50%,則最高能實現的物料減量率是87.5%。由于單位微生物細胞單位時間降解的有機物量有限,不存在所謂的“超級微生物”。所以,為了加快有機物的降解,只能通過延長反應停留時間。因此,停留時間為1~4 d 的消滅型設備,其技術功能實際上就是通過烘干易腐垃圾水分實現減量,減量率最多只能到70%左右。如果想進一步提高減量率,則必須進一步延長停留時間,在增加處理成本的同時,生物穩定性還未必能得到保障。該類型設備產出的產(殘余) 物的生物穩定性一般在RA4=80~100 mg/g[23]。②轉化型(資源型) 設備(生物處理機)。技術目標是達到NY 525—2012 要求,首要目標是將水分去除至30%(wt) 以下。停留時間為7~10 d 的轉化型設備,可起到降解部分有機物,提高產物生物穩定性的作用。該類型設備產出的產(殘余) 物的生物穩定性一般在RA4=40~80 mg/g[23]。③設備設施結合型(俗稱陽光房)。易腐垃圾在帶攪拌/加熱/通風的設備中停留3~7 d 得到的較干化的樣品,再在設施(俗稱陽光房,自然通風和簡易翻堆) 中進行14 d左右的靜態堆肥。需混合一定量的高結構強度輔料,例如園林垃圾、木屑、秸稈等。該類型設施產出的產(殘余) 物基本可達到行業標準CJJ 52—2014 生活垃圾堆肥處理技術規范一次發酵產物的規定,生物穩定性一般在RA4=30~50 mg/g[23]。上述3 類好氧生物處理技術和設備在市場上均有推廣應用。但是,設備產品同質化嚴重,在機械構造、自動化控制水平、集成化程度和材質等方面差異不大。消滅或轉化型設備的能耗高,設備噸投資在20~60 萬元,噸垃圾能耗在150~600 元。微生物菌劑價格和功效則魚龍混雜,市場比較混亂。

3.2 厭氧消化罐

1) 技術原理。在無氧條件下,厭氧微生物將部分有機物轉化為CH4和CO2,微生物細胞合成率低,但殘余難降解有機物含量高,反應停留時間一般在20~40 d。

2) 技術設備要素和特點。傳統上,由于對易腐垃圾進料純度要求高、反應時間長、控制難度和沼氣凈化利用成本高等問題,厭氧消化技術一般只用在大型集中化的處理設施,單體厭氧消化罐處理能力一般在50~100 t/d。近年來,國外開始在集貿市場、社區、城郊結合部、小型農場等場合應用小型厭氧消化設備和設施,稱為small-scale anaerobic digester 或者pocket digester,單體厭氧消化罐處理能力一般在1~25 t/d。通過遠程客戶端可實現自動化控制,降低對當地專業技術人員的技能要求。隨著易腐垃圾進料純度提高,可大幅簡化預處理環節。因此,其技術構成可簡化至:進料+厭氧消化罐+沼渣脫水+沼液處理+沼氣鍋爐熱水/微型沼氣發電機,2 t/d 左右處理能力的所有構件可集成至1 個集裝箱。鑒于廚余垃圾的物料特性,宜采用干式厭氧消化技術,可采用臥式厭氧消化罐,以減少沼液產生量,提高設備單位體積處理能力。

3) 產物和殘余物。每噸易腐垃圾約產生0.08t 沼氣、0.3 t 沼渣(含固率25%~30%)。經45 d 厭氧消化后,沼渣的生物穩定性一般在RA4=48~67 mg/g[31];本課題組實測厭氧消化21~30 d 沼渣的RA4=60~80 mg/g。因此,若要土地利用,沼渣還需經過堆肥處理。沼氣可作為熱水利用或發電自用。

4) 環境污染風險。①沼液。產生量約0.6 m3/t。采用厭氧消化技術就地處理易腐垃圾時,沼液不便作為液態肥料利用,宜采用小型MBR、A2/O、膜處理等技術處理至GB/T 31962—2015 水質標準要求。②臭氣。厭氧技術全過程封閉,臭氣釋放量較低。主要產臭環節是進料、沼渣出渣及后處理堆肥穩定化過程。③沼氣。應注意符合沼氣安全規定。

5) 技術成熟度和成本。由于技術門檻相對較高,因此,現有此類小型厭氧消化罐技術主要引進歐洲技術,我國大型國企也已開始合作開展研發此類設備技術。目前,市場成套化供應商和關鍵部件供應商還較少。2 t/d 成套處理設備的設備成本約100 萬~150 萬元/套,20 t/d 的設備成本約500 萬~1 000 萬元/ 套。但如圖2(a) 所示,厭氧消化技術的噸垃圾運行成本遠低于強制通風堆肥技術。在沼液和沼渣可利用的前提下,運行維護成本低,產生的能源可自用或少量外供。

3.3 動物養殖(蚯蚓堆肥、黑水虻養殖、紅頭蠅蛆養殖)

1) 技術原理。利用蚯蚓、黑水虻、紅頭蠅食用易腐垃圾中的有機物,合成動物生物體、動物糞渣和未利用的殘余有機物形成類腐殖質殘渣[32]。根據相關測算,黑水虻處理技術的溫室氣體排放量僅為條垛式堆肥2.1%[33]。

2) 技術設備要素和特點。由于動物生存需微氧,溫度需控制在20~30 ℃。因此,反應層較薄,占地面積大。蚯蚓每畝(1 畝=667m2)地可日處理1 t易腐垃圾。黑水虻如果采用自動化工廠處理垃圾30 t/d,需要1 hm2建設用地。原狀易腐垃圾直接養殖不太有利,因此,有些會采用特定設備對易腐垃圾進行初步發酵后再喂養黑水虻,我國已有一些黑水虻高效高值利用方面的研究和應用探索。

3) 產物和殘余物。產物為動物生物體(蛋白)、甲殼素等高附加值產品。蚯蚓糞的生物穩定性較高,RA4可達10 mg/g 以下[23]。黑水虻和蠅蛆養殖的有機肥由于主要由未利用的殘余有機物構成,因此,生物穩定性較低,大致在堆肥一次發酵產物水平,但可以進一步加工成泥炭基土壤調理劑[34]。易腐垃圾的種類會影響黑水虻的脂肪酸組成,從而影響其作為飼料的品質[35]。

4) 環境污染風險。①殘渣(有機肥)。含水率較高,養殖過程易腐垃圾水分去除率低。因此,殘渣還應采用堆肥過程干化。②臭氣。其惡臭化合物類型與堆肥過程有所不同,需要相應處理。③昆蟲。黑水虻和紅頭蠅可能外逸,易引起民眾擔憂和反感。

5) 技術成熟度和成本。技術簡易、成熟,設備簡單。成本低,產物市場價值高。每噸易腐垃圾可產蚯蚓20 kg(價值200 元),蚯蚓肥400 kg(價值400元)。黑水虻處理成本在100 元/t,可產生蟲蛋白200 kg(價值1200 元),有機肥400 kg(價值240 元)。

3.4 簡易厭氧發酵包/罐/池

1) 技術原理。同3.2。

2) 技術設備要素和特點。即沼氣池,也可通過HDPE 膜拼接/罐/鋪設HDPE 膜池體等方式,形成密閉厭氧空間。由于溫度不控制或只簡單保溫,因此,反應停留時間極長,達100 d 以上。適用于易腐垃圾臨時儲放、應急控制,或有較大面積場地可用的情況。

3) 產物和殘余物。沼氣產生量低,一般是暫存后燃燒。沼液為發酵液,有機酸含量較高。因此,有些場合將發酵殘余物脫水后,發酵液進入污水廠作為脫氮除磷的碳源。

4) 環境污染風險。沼液與沼渣均需外運進一步處理和利用。

5) 技術成熟度和成本。在全球一些農村地區均有應用。技術和設備簡易,難度小,成本低。

3.5 酵素生產

1) 技術原理。同3.4,實際為不產沼氣的厭氧發酵。

2) 技術設備要素和特點。僅需儲放容器,儲放時間需3 個月以上。

3) 產物和殘余物。高COD 濃度的發酵液。所謂的“酵素”(酶) 產量低,不能分離,很難有效利用,基本只能當廢液、廢渣處理。

4) 環境污染風險。易腐垃圾經儲放3 個月沒有得到任何減量,也沒有獲得能市售的產品,只能當易腐垃圾收運處理或廢水達標處理后排放。

5) 技術成熟度。極其簡易的技術。

4 小型熱化學處理技術的技術分析

4.1 熱干化

1) 技術原理。熱干化(烘干機) 過程。

2) 技術設備要素和特點。以促進水分去除為目的,進行加熱、通風、攪拌。

3) 產物和殘余物。烘干產物暫存后,可再運至集中處理設施,如焚燒發電廠、生化處理廠、熱解裝置或水泥窯進行處理處置。其主要目的是降低運輸成本、降低易腐垃圾儲放過程二次污染。

4) 環境污染風險。臭氣是主要的二次污染物。

5) 技術成熟度和成本。熱干化技術和設備成熟。該處理模式已在希臘雅典市開展應用試點[36]。如果沒有余熱源可供利用,熱源供給成本相當高。

4.2 熱解氣化/熱解炭化

1) 技術原理。有機物在高溫(300~700 ℃)無氧條件下轉化為熱解氣或熱解炭。

2) 技術設備要素和特點。易腐垃圾需脫水、干化后再進入熱解爐。

3) 產物和殘余物。熱解氣化產生以熱解氣為主的產物,熱解氣需原位燃燒利用,或者就近送至已有工業鍋爐利用。熱解炭化產生的熱解炭(一般產生量為0.3 t/t) 可一定程度市售,熱解油(一般產生量為0.4~0.5 t/t) 油品品級低,不宜就地利用[37]。

4) 環境污染風險。正常熱解過程產生的氣體污染控制相比焚燒較為簡易。

5) 技術成熟度。我國已有較多的供應商,主要用于處理塑料、橡膠、污泥、混合垃圾、農業廢物等;但是,受混合垃圾成分、進料量波動等影響,熱解過程不穩定,易產生焦油、二噁英類、CO 等污染物[38];另外,小規模裝置能量利用效率較低[37]。

5 主要問題和建議

1) 固相產物和殘余物。小型好氧生物處理過程產生的產(殘余) 物、厭氧處理過程產生的沼渣和動物養殖形成的殘余物,其生物穩定性均較低,不適合直接作為農業有機肥使用。應根據這些產(殘余) 物的生物穩定性進行分級和應用途徑評估,探索園林綠化、花卉盆景基質等多途徑的產(殘余) 物就地/異地消納途徑、市場和產業化模式,促進易腐垃圾就地處理鏈條的良性循環。部分技術可能會過高估計產生量小的高附加值產物的銷售價格,而忽略了產生量高的低價值或者無價值的剩余殘余物的消納處理。

2) 環境污染風險。上述各類就近就地處理技術均存在不同程度的廢水和臭氣控制需求。在選擇易腐垃圾就近就地處理技術時,不僅應關注主體處理技術過程本身,還應評估其環境污染控制措施和成本,發展全過程、全組分的就地處理技術。分別對標國家及地方相關環保標準,如GB/T 31962—2015 和GB 14554—1993,發展小型就地集裝化或移動式污水處理設備和面源臭氣控制技術。

3) 標準、技術規程。已有的一些產物質量標準,例如NY 525—2012,針對的是農業大田的應用,控制的是其重金屬類有害物質和氮磷鉀營養成分含量。而城鄉易腐垃圾就地處理的產物利用途徑,例如園林綠化、花卉盆栽等,是與居民日常活動密切接觸的。例如,上海是全球人口密度最高的城市之一,其四季分明,對產物土地利用的時間段有特定要求,而源分類易腐垃圾原料本身鮮有重金屬超標的可能,因而可能要更關注諸如臭氣、污水、生物氣溶膠[39]、雜草生長等風險。因此,應提出更有針對性的產(殘余) 物利用標準,比如,采用“生物穩定性”[40]評估產物質量。各類就近就地處理技術需根據技術特點及時出臺技術規程,促進這些技術、設備的可靠規范運行,形成長效產業化運行模式。

4) 設備。現有技術設備大多沿襲于國外或抄襲我國相關研究單位的試驗原型。雖然基本構件相似,但大多未進行優化設計,導致制造成本和運行能耗高。另外,自動化控制的控制指標和控制手段也存在針對性不強等問題。